L’architecture gothique

L’art gothique se substitue progressivement à l’art roman au cours du 12e siècle. Né en Ile-de-France, il rayonne ensuite dans toute l’Europe jusqu’au début du 15e siècle. Les édifices nés sous le signe de l’architecture gothique s’élèvent vers le ciel et laissent largement entrer la lumière.

Les bâtisseurs de la période gothique imaginent, construisent et travaillent pendant près de 400 ans. Les techniques s’affinent, de nouveaux métiers apparaissent. Aussi, les édifices construits ou reconstruits au tout début de la période ne ressemblent pas à ceux édifiés au 15e siècle. Certains éléments sont constants (la voûte d’ogive, la volonté de s’élever vers le ciel…) mais l’évolution est telle que plusieurs périodes se dessinent : du gothique primitif au gothique flamboyant, les changements sont nombreux.

Mots-clés

Le style gothique naît avec l’essor des villes

Le symbole de la ville devient la cathédrale, et les cités rivalisent entre elles pour construire ou reconstruire des édifices de plus en plus hauts et de plus en plus beaux. Sur la partie gauche de la scène, remarquer les tailleurs de pierre : les pierres sont équarries au têtu et les moulures effectuées à l’aide d’un ciseau et d’un maillet dont la tête en bois est de forme sphérique, légèrement incurvée.

L’Ile-de-France, terre du gothique

L’Ile de France, terre d’enracinement du peuple des Francs, né du domaine royal constitué depuis le Xe siècle par les Capétiens, accueille les premiers édifices de style gothique. On parle alors d’opus francigenum (art français). Le terme “gothique” n’apparaît que plus tard. Il est forgé par les Italiens, qui connaissent une Renaissance précoce, et qui marquent ainsi leur mépris de l’art médiéval (gothique, synonyme de "barbare", fait référence au peuple des Goths).

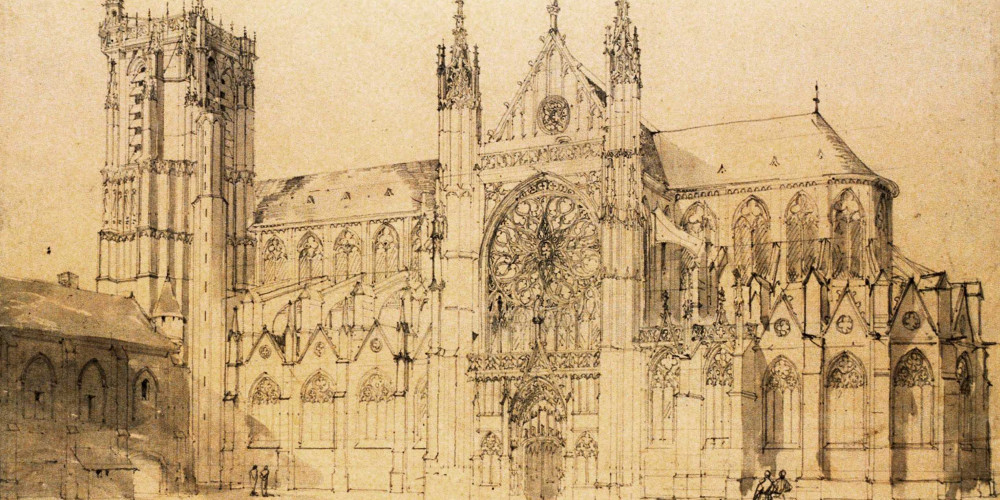

La basilique de Saint-Denis est considérée comme le berceau de l’art gothique. Suger, abbé de Saint-Denis depuis 1122, pose les principes de ce nouveau style architectural. C’est le moment où la cathédrale de Sens se dote d’une architecture plus légère et plus élevée. Suger décide de s’en inspirer. En 1137, il entame la reconstruction de la basilique Saint-Denis par la façade et le chevet. La première rosace apparaît sur la façade. Suger modifie également le chœur en ajoutant des chapelles rayonnantes. La lumière divine fait son entrée dans les édifices religieux. Le chœur est consacré par l’abbé Suger le 1er juin 1144 en présence du roi Louis VII et de sa femme Aliénor d’Aquitaine. Les 24 évêques et archevêques présents rentrent dans leur diocèse avec le projet de reconstruire leur cathédrale dans le même style.

Mots-clés

© BnF

Des centaines de chantiers au Moyen Âge

En bas à droite, un tailleur de pierre reporte des mesures avec un compas métallique. Un deuxième, debout devant un bloc sur lequel est posée une gradine, tient une équerre. Un troisième façonne un bloc avec une polka.

Des vitraux et des ouvertures plus grandes

Pour les théologiens des 3e-15e siècles, la lumière, qui tombe du ciel, est le symbole de la révélation divine : "Dieu est lumière." C’est pourquoi l’architecture gothique fait entrer largement la lumière dans les édifices religieux. C’est la reconstruction de la basilique Saint-Denis par l’abbé Suger qui inaugure la place centrale faite à la lumière divine dans les édifices religieux. Grâce aux innovations techniques, les murs sont creusés de baies qui s’agrandissent progressivement. À ce moment apparaît aussi l’éclairage sans fumée : bougies et chandelles de cire remplacent les torches résineuses et les lampes à huile qui produisaient beaucoup de fumée et obscurcissaient les édifices religieux.

Du 12e au 14e siècle, des verreries voient le jour au voisinage des forêts pour alimenter les constructions urbaines. Le développement de cette industrie nouvelle, lié aux progrès de la métallurgie, est possible grâce à l’amélioration des systèmes de soufflerie et d’utilisation des combustibles. Le verre est ainsi amené plus facilement à l’état de fusion. On peut alors fabriquer des vitraux de plus en plus grands, de plus en plus richement décorés. Les grandes roses qui illuminent les transepts apparaissent.

C’est la cathédrale de Chartres qui abrite le plus bel ensemble de vitraux avec 160 baies vitrées et une rosace de 10 m de diamètre.

Mots-clés

© BnF

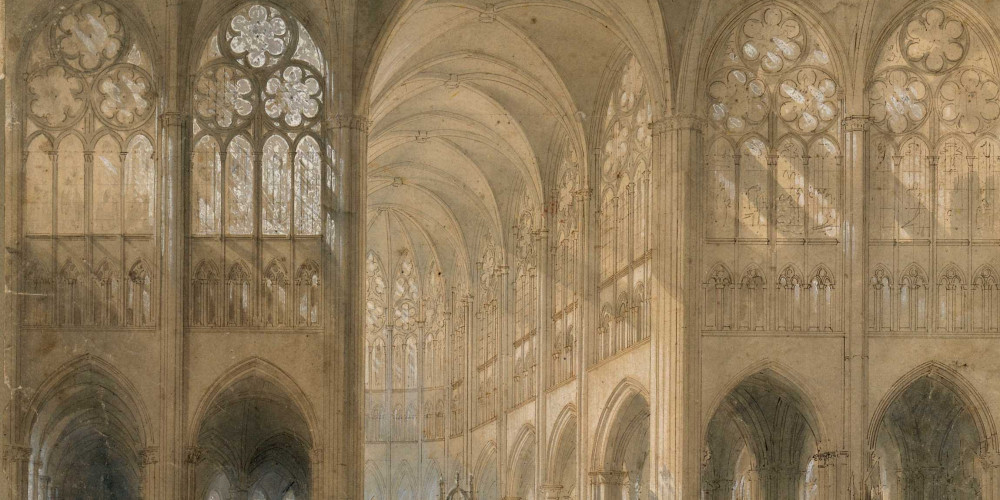

L’intérieur de l’église Saint-Denis : les bas-côtés

L’art gothique se substitue peu à peu à l’art roman pendant la seconde moitié du 12e siècle dans les villes de l’Ile-de-France. Il se définit par l’utilisation systématique de la voûte sur croisée d’ogives, d’arcs-boutants et de fenêtres en arc brisé. Empruntant des procédés du style roman, l’architecture gothique recourt aussi à de nouvelles techniques : la voûte sur croisée d’ogives est constituée de deux arcs brisés qui se croisent. Elle dirige les poussées de la voûte sur des piliers, et non plus sur des murs ; les arcs-boutants servent de soutien extérieur aux piliers, ils s’appuient sur des contreforts. C’est son application qui donne la possibilité de réduire l’épaisseur des murs et fait disparaître les contreforts qui donnaient un aspect très massif aux édifices romans.

Cette technique demande une excellente maîtrise de l’équilibre des forces, que les maîtres maçons et les maîtres d’œuvre acquièrent progressivement.

Mots-clés

© BnF

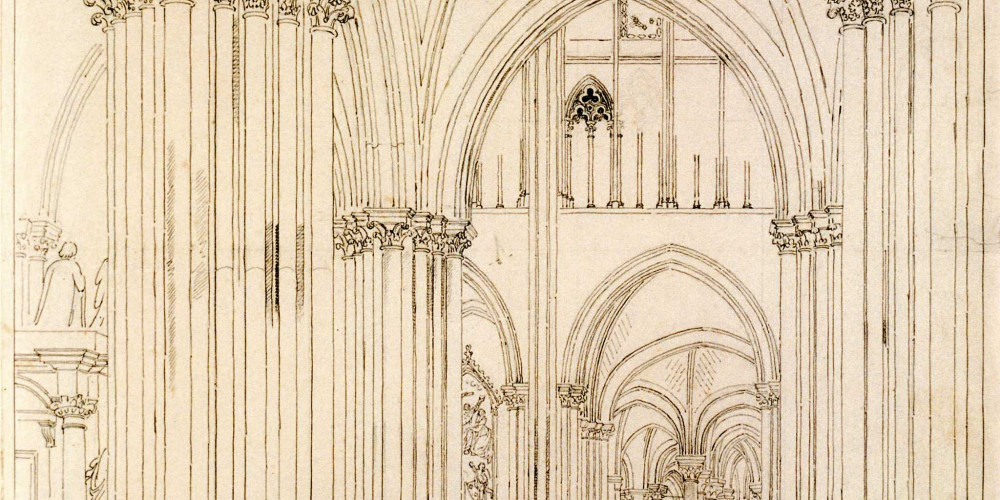

L’arc-boutant

L’architecture gothique quant à elle travaille sur la légèreté des constructions et l’économie des matériaux. Dans les édifices gothiques, les contreforts deviennent des arcs-boutants, comme des contreforts éloignés de la paroi et évidés en arc. Ces structures sont plus légères mais toujours présentes, car les poussées latérales, même réduites, demeurent une menace pour la stabilité de l’ensemble. Les arcs-boutants restent tous associés à un pilier intérieur sur lequel repose la voûte d’ogive. Construits loin des parois, ils sont évidés en arcs. Les arcs-boutants servent aussi à l’évacuation de l’eau de pluie tombée sur le toit.

Les premiers arcs-boutants ont été utilisés pour consolider les églises romanes qui menaçaient de s’effondrer. Par la suite, ce qui n’était qu’un contrefort de secours devient un véritable élément architectural et décoratif. C’est lors de la construction de la cathédrale de Chartres que les arcs-boutants sont intégrés pour la première fois dans les plans d’origine, comme si les architectes gothiques faisaient le choix de dévoiler leurs secrets de construction. À Notre-Dame de Paris, les immenses arcs-boutants aériens qui soutiennent l’abside évoquent presque un gigantesque squelette externe !

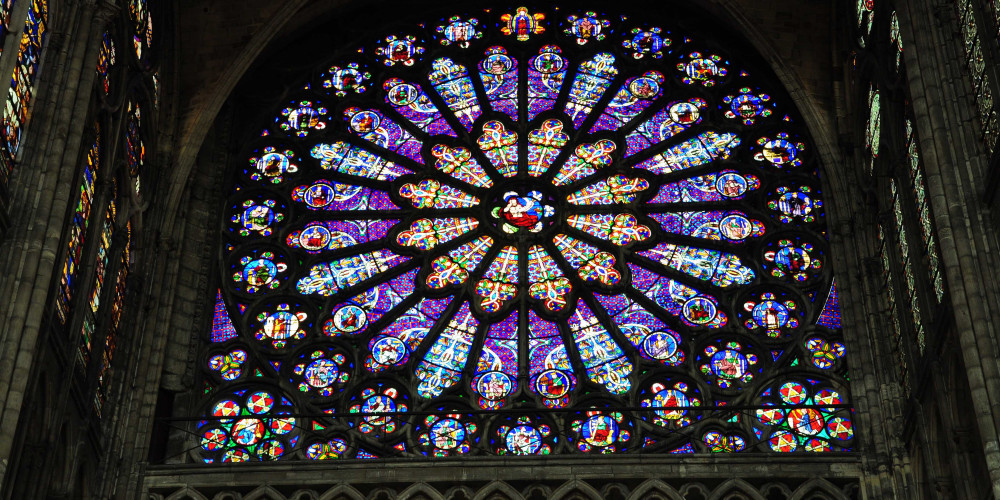

Vitraux de la basilique de Saint-Denis

L’art du vitrail est attesté en Occident autour de l’an mil mais c’est à partir de 1100 qu’il se développe véritablement. Les premiers ateliers s’installent à Chartres. En 1137, Suger décide d’utiliser les vitraux lorsqu’il entreprend la reconstruction de la basilique de Saint-Denis. La cathédrale de Chartres, quant à elle, se dote de plus de 173 verrières dès 1230.

Les vitraux, qui exigent la maîtrise de plusieurs techniques comme la peinture ou l’orfèvrerie, sont de véritables parures pour les édifices religieux. L’art du vitrail est d’abord un art monastique et est associé à la symbolique divine de la lumière. Les chantiers de peintres verriers se développent au pied des cathédrales à partir du 12e siècle. Les verreries se multiplient aux abords des forêts pour alimenter les constructions urbaines. Les artisans travaillent les couleurs éclatantes qui sont toutes chargées de symboles. À l’apogée de cet art, les vitraux deviennent de véritables kaléidoscopes de couleurs et de lumières.

Les vitraux décorent les roses de pierres, ces fenêtres rondes aux motifs de plus en plus complexes, dont l’origine est à trouver dans l’oculus (ouverture ronde) de la Rome antique. À partir du 16e siècle, le terme de “rosace” remplace celui de “rose”.

Mots-clés

© Vinca Hyolles

Les flèches des cathédrales

L’ambition de l’architecture gothique est de s’élever toujours plus haut, comme pour matérialiser l’aspiration des hommes vers Dieu. L’art de la construction de la flèche de pierre et son souci de verticalité imposent la réduction du poids et de l’épaisseur des structures inférieures.

Les flèches des cathédrales qui s’élèvent à des hauteurs considérables demandent une connaissance approfondie des lois de la stabilité et de l’équilibre. Au Moyen Âge, il est acquis que pour être stable, il faut rester carré. C’est pour cette raison que les flèches qui sont en forme de pyramide reposent sur des bases carrées. Pour répondre à la légèreté nouvelle des édifices gothiques, les flèches, en plus d’être creuses à l’intérieur, sont ajourées et percées de meurtrières. Ces flèches qui s’élèvent vers le ciel (en 1439, celle de la cathédrale de Strasbourg atteint 142,15 m) sont une invitation à l’élévation spirituelle et suscitent l’admiration des populations.

Mots-clés

© BnF

Portail Royal de la cathédrale Notre-Dame de Chartres

À Chartres, sur le tympan central, le Christ, représenté en majesté dans une mandorle est entouré des quatre évangélistes. Dans cette représentation, Saint Jean, Saint Marc, Saint Luc et Saint Matthieu sont symbolisés respectivement par un aigle, un lion, un taureau et un homme. C'est ce que l'on appelle un tétramorphe.

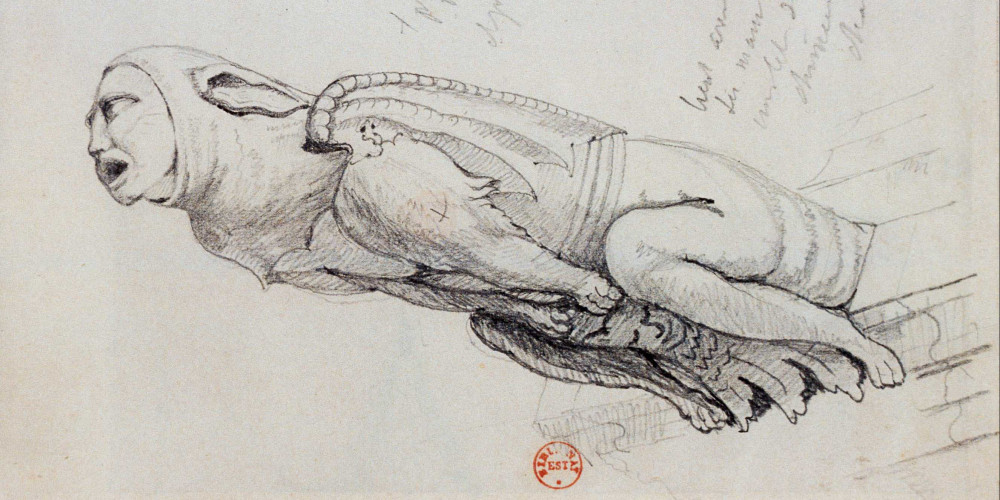

Les gargouilles des cathédrales gothiques

Les gargouilles gothiques ont une fonction pratique autant que symbolique. Elles servent à l’écoulement de l’eau et l’éloignement du Mal. Les gargouilles sont les gardiennes des lieux sacrés. Elles sont appelées ainsi en raison du bruit que fait l’eau en coulant à l’intérieur (le gargouillement).

C’est au début du XIIe siècle qu’apparaissent des chéneaux placés sous les combles et destinés à remplacer les anciennes installations sommaires. Ces chéneaux déjà ornés de figures monstrueuses deviennent bientôt des gargouilles. Elles peuvent représenter des animaux avec une surreprésentation de lions et de chiens, ou encore des figures monstrueuses comme des dragons ou des humains surpris dans des situations de péchés (ivrognerie, situations obscènes). Car les gargouilles rappellent aux fidèles qu’ils doivent constamment se méfier du démon.

Le temps passant, les sculpteurs prennent de plus en plus de soin au travail sur les gargouilles et ces dernières, en plus de leur utilité, deviennent de véritables éléments décoratifs.

Les gargouilles ne doivent pas être confondues avec les chimères au rôle purement décoratif, comme celles que Eugène Viollet-le-Duc a installées sur la façade de Notre-Dame de Paris.

Mots-clés

© BnF

Le gothique primitif (1150-1200)

L’influence romane se fait encore sentir. Car bien entendu, le passage entre le style roman et le style gothique ne se fait que progressivement. C’est ainsi que les premiers édifices gothiques sont encore assez massifs. La voûte en berceau est toujours largement utilisée même si la voûte en croisée d’ogives se développe.

Les ouvertures dans les murs restent de taille modeste, mais les premiers arcs-boutants apparaissent à l’extérieur et les édifices commencent à s’élever.

Les deux édifices principaux de la période du gothique primitif sont la basilique de Saint-Denis reconstruite par l’abbé Suger à partir de 1137 et la cathédrale Saint-Étienne de Sens (1130-1168). C’est l’édification du chœur, le double déambulatoire et la façade harmonique de la basilique qui sont considérés comme les premiers jalons de l’architecture gothique.

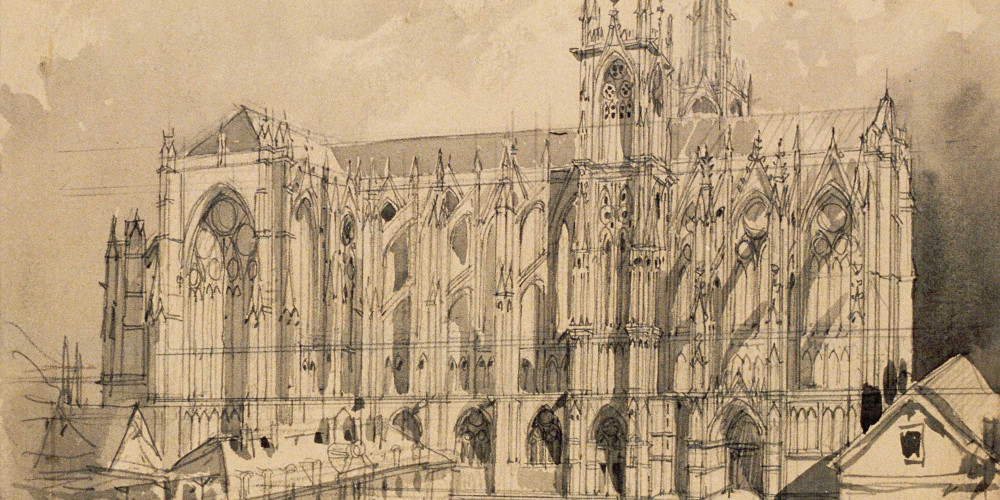

Le gothique rayonnant (1250-1350)

À partir du milieu du 13e siècle, les architectes imaginent des édifices toujours plus larges et plus hauts. Cette conquête vertigineuse de l’espace a cependant ses limites. Ainsi en 1272, une partie des voûtes du chœur de la cathédrale de Beauvais s’écroule. L’édifice devait culminer à 150 m mais les voûtes sont trop hautes et les piliers trop espacés.

Les cathédrales deviennent de véritables squelettes de pierre et de verre, avec des sculptures aux structures de plus en plus complexes. Des nervures agrémentent les voûtes et les ogives. De même, les piliers, appelés “piliers fasciculés”, se décomposent désormais en minces colonnettes assemblées. La rose devient véritablement un élément central du décor. La multiplication des chapelles latérales, quant à elle, permet d’agrandir l’espace. Les cathédrales de Metz et de Strasbourg sont les édifices les plus représentatifs du style gothique rayonnant.

Le 14e siècle n’est pas propice aux grands chantiers : c’est un siècle de misère marqué par le début de la Peste Noire (1348-1352) qui décime plus d’un tiers de la population européenne, et par les débuts de la Guerre de Cent ans qui monopolise hommes et capitaux.

Mots-clés

© BnF

Le gothique flamboyant (1350-1550)

Comme son nom l’indique, le style gothique “flamboyant” fait flamboyer les édifices. Il s’agit davantage d’un travail sur les décors qu’un réel renouvellement des structures ou des techniques architecturales. Les motifs décoratifs, dont le plus fréquent est la flamme, deviennent de plus en plus complexes et exubérants. Ces véritables dentelles de pierre ont pour objectif de donner du mouvement à l’architecture. Les fioritures sont omniprésentes sur les façades et les voûtes. Les arcs en accolade surplombent les fenêtres et les portes d’entrée.

La Guerre de Cent ans (1337-1453) freine largement, quand elle ne stoppe pas, les innovations et ce n’est qu’à partir de 1420 que les chantiers reprennent doucement.

Les éléments de style gothique flamboyant viennent donc se greffer sur les édifices. Ainsi, la cathédrale de Louviers se dote-t-elle d’un porche de style gothique flamboyant au début du 16e siècle (construction à partir de 1506).

Mots-clés

© BnF

Le gothique fleuri : la Ca’ d’Oro (1420-1440)

Né en France, le style gothique se diffuse progressivement à l’étranger. Au XIIIe siècle, il est devenu le style le plus apprécié au niveau européen, et l’on construit selon les techniques gothiques aussi bien dans l’est de l’Europe (Prague, Vienne, Cologne) qu’en Angleterre, en Espagne ou en Italie.

À la Ca’ d’Oro, l’un des plus célèbres palais de Venise, le marbre devient une véritable dentelle dont les motifs s’inspirent de la nature, et notamment des formes souples des fleurs. C’est pourquoi ce gothique délicat et très ouvragé est nommé "gothique fleuri".

Mots-clés

© BnF

Du gothique au néogothique : la fortune du gothique au XIXe siècle

Le regard porté sur les monuments historiques change progressivement et devient plus respectueux. La Monarchie de Juillet, établie en 1830, lance un grand programme de restauration des monuments médiévaux, qui sera poursuivi par le Second Empire. En 1837, l’écrivain et historien Prosper Mérimée devient Secrétaire de la commission des Monuments historiques. Il charge l’architecte Eugène Viollet-le-Duc de la restauration de nombreux édifices religieux comme l’abbatiale de Vézelay, l’abbaye du mont Saint-Michel, la cathédrale Notre-Dame de Paris ou Saint-Sernin à Toulouse, ou civils comme le château de Pierrefonds.

Mais les interventions deViollet-le-Duc s'apparentent parfois davantage à une "réinterprétation" qu'à une restauration au sens actuel. À Saint-Sernin de Toulouse, elles sont jugées excessives et peu conformes à l'état antérieur du bâtiment. Fait exceptionnel, à partir de 1979, les Monuments historiques entreprennent la "dé-restauration" de Saint-Sernin !

Le courant néogothique est également à l’initiative de la construction de nombreux édifices dans le style gothique comme la basilique Sainte-Clothilde à Paris (1846-1857) ou la basilique de l’Immaculée-Conception de Lourdes (1866-1871).

- Direction éditoriale

Yannis Koïkas, Éditions multimédias, BnF

Édition

Nathalie Ryser, Pierre-emmanuel Jouanneau, Éditions multimédias, BnF

Traitement iconographique

Gisèle Nedjar, Éditions multimédias, BnF

© Bibliothèque nationale de France, 2 018