Les matériaux

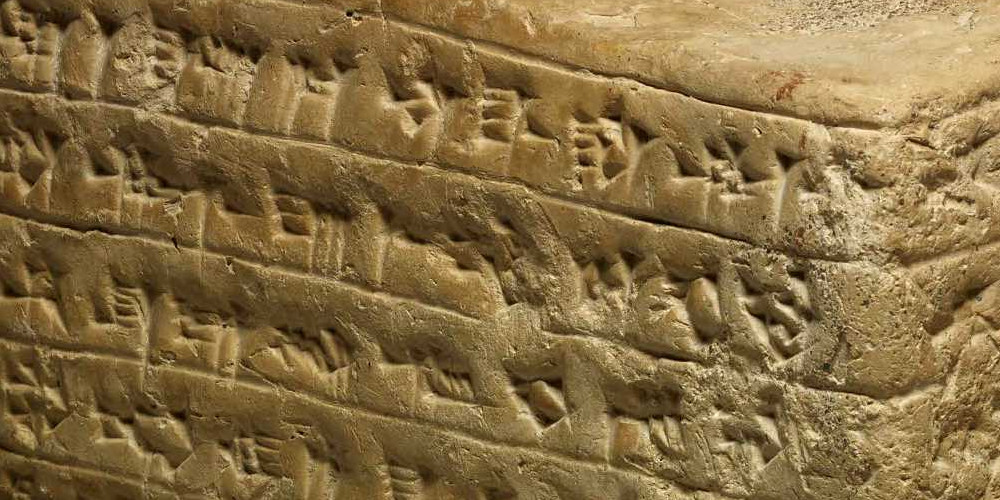

Brique d’argile cuite recouverte sur deux faces d’inscriptions cunéiformes

Deux types de briques sont utilisés :

- les briques crues : elles sont faites d’argile mélangée à de la paille hachée, moulée et séchée au soleil. Elles permettent de construire le noyau de la ziggurat, c’est-à-dire la partie centrale qui est pleine ;

- les briques cuites : plus solides, résistant mieux à l’humidité, elles sont utilisées pour l’enveloppe et la base de la ziggurat. Elles peuvent aussi être vernissées. L’épaisseur de cette couche de briques cuites augmente au fil des siècles : environ 1, 50 m à Ur, mais 15 m dans l’état final de la ziggurat de Babylone. Les escaliers et les sols des étages sont aussi faits de briques cuites.

Dans cette région où le bois est rare, la matière première de la ziggurat est la brique d’argile. Deux types de briques sont utilisés :

- les briques crues : elles sont faites d’argile mélangée à de la paille hachée, moulée et séchée au soleil. Elles permettent de construire le noyau de la ziggurat, c’est-à-dire la partie centrale qui est pleine ;

- les briques cuites : plus solides, résistant mieux à l’humidité, elles sont utilisées pour l’enveloppe et la base de la ziggurat. Elles peuvent aussi être vernissées. L’épaisseur de cette couche de briques cuites augmente au fil des siècles : environ 1, 50 m à Ur, mais 15 m dans l’état final de la ziggurat de Babylone. Les escaliers et les sols des étages sont aussi faits de briques cuites.

Une Babylone apaisée et heureuse

Cette estampe du 18e siècle montre une Babylone apaisée et laborieuse, loin des représentations tourmentées des siècles précédents. Toute la ville est en chantier, et les seules flammes visibles sont celles des fours à briques. La tour est presque achevée, seuls subsistent des engins de levage dans les derniers étages.

Au premier plan à gauche, des briquetiers fabriquent des briques en travaillant l’argile qu’ils placent ensuite dans des moules. D’autres briquetiers procèdent au démoulage avant de passer les briques au four.

Sur la droite, des morteliers préparent le mortier qu’ils transportent ensuite le long de plans inclinés, pour le livrer aux maçons en plein travail.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

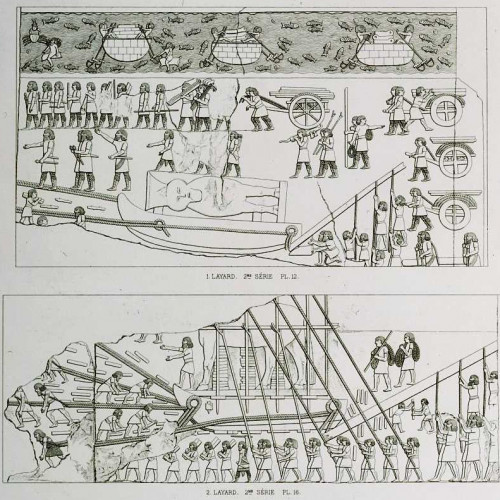

Transport de matériaux : motifs extraits de bas-reliefs du palais de Ninive, Assyrie

Aucun nom d’architecte ne nous est parvenu. En revanche, on sait que les fonctions de maçons et de maîtres maçons existent, car ces dénominations apparaissent dans le Code d’Hammurabi, un texte juridique gravé dans une stèle de pierre et datant de – 1750 environ.

L’enveloppe de la ziggurat n’est pas plane : les briques sont posées de manière à composer des cannelures, des niches ou des piliers qui donnent un rythme aux surfaces.

L’asphalte ou le bitume, abondants dans les sols de la région, constituent un mortier qui joint les briques. Il assure aussi l’étanchéité des toits et des terrasses.

Les roseaux entrent aussi dans la construction des ziggurats. On les utilise pour fabriquer des nattes tressées que l’on intercale entre les différentes couches de briques. Cette technique vise à éviter les glissements des briques et à assurer à l’ensemble une meilleure stabilité, tout en répartissant la charge des briques.