François Ier

Parce qu’il n’était pas destiné à régner, on fit de François Ier plus que de tout autre roi, l’élu de Dieu ; parce qu’il fut vaincu à Pavie, on fit rétrospectivement de Marignan une victoire mémorable entre toutes ; parce qu’il encouragea la Renaissance, on l’a imaginé recueillant les derniers soupirs de Léonard de Vinci. Mais que sait-on vraiment de François Ier ?

La naissance d’un roi

Dès 1498, Louis XII répudie sa première épouse Jeanne de France. Son remariage avec Anne de Bretagne, qui connaît pourtant huit grossesses, ne lui donne toutefois pas d’héritier mâle survivant, mais deux filles, Claude et Renée.

Dès 1501, Louis XII décide en secret de marier sa fille Claude à François, contre l’avis d’Anne de Bretagne qui projette de l’unir à Charles de Habsbourg.

Fiançailles de François d’Angoulême et de Claude de France

L’éducation du prince

Quoique officiellement héritier depuis 1505 et vivant depuis 1508 à la cour, le duc de Valois n’est toutefois pas associé au gouvernement jusqu’à la fin du règne de Louis XII et n’est toujours pas le gendre du roi tant que la reine Anne est en vie.

Mais à partir de 1512 commence l’ascension irrésistible de François de Valois, qui cette année-là (il a dix-huit ans) est émancipé de la tutelle de sa mère, entre aux conseils et participe à sa première campagne militaire.

Un ultime rebondissement, le remariage de Louis XII avec la jeune Marie d’Angleterre inquiète in extremis les Angoulême, avant que le 1er janvier 1515, la mort de Louis XII n’entraîne l’accession de François de Valois au trône de France.

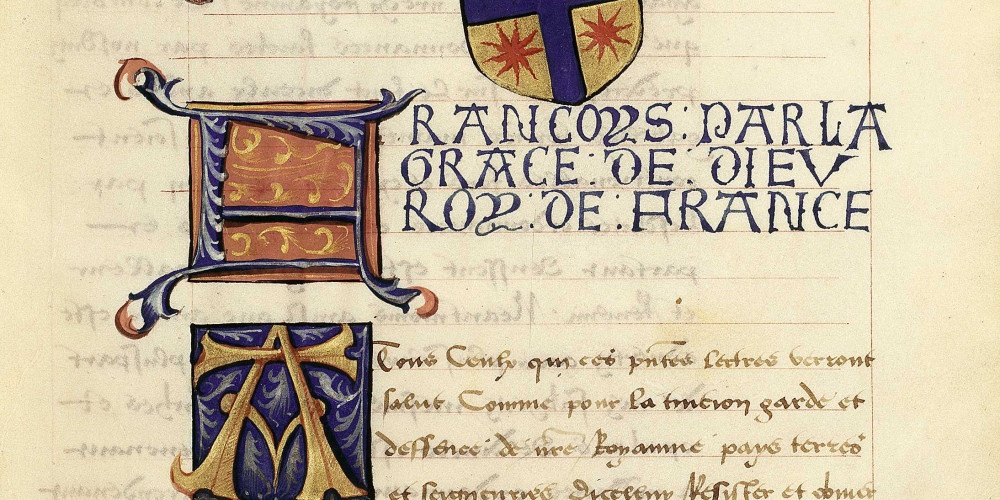

Le roi très chrétien

Le titre de « Roi Très Chrétien » s’est imposé depuis Charles V et Charles VI, y compris dans les cours étrangères, comme une prérogative de la monarchie française, résultant des services rendus à l’Église. Le très chrétien roi de France, oint et sacré, est censé tenir sa couronne, non pas du pape de Rome, comme l’Empereur, mais directement de Dieu.

Parmi les attributs des rois de France, l’écu aux trois fleurs de lys évoque la Trinité. Ces images du Roi Très Chrétien se personnalisent sous François 1er, dont l’entourage familial insiste sur les liens qui l’unissent à Dieu.

La mort en bas âge des enfants mâles de Charles VIII et sa disparition prématurée n’indiquaient-elles pas que François d’Angoulême avait depuis longtemps été personnellement élu par la Providence ?

Autre signe, le nom du nouveau roi coïncide pour la première fois dans l’histoire de la royauté avec celui de son peuple. Le F qui s’inscrit sur les murs de ses palais signifie aussi bien François que Foi ou que France.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

L’ambition impériale

Dans un contexte millénariste qui interprête l’apocalypse de saint Jean au pied de la lettre et croit à un paradis ici-bas, on attendait depuis le 14e siècle un roi-sauveur, « second Charlemagne », qui après sa victoire sur tous les païens délivrerait Jérusalem et serait le dernier empereur couronné à Rome, avant le règne du Christ.

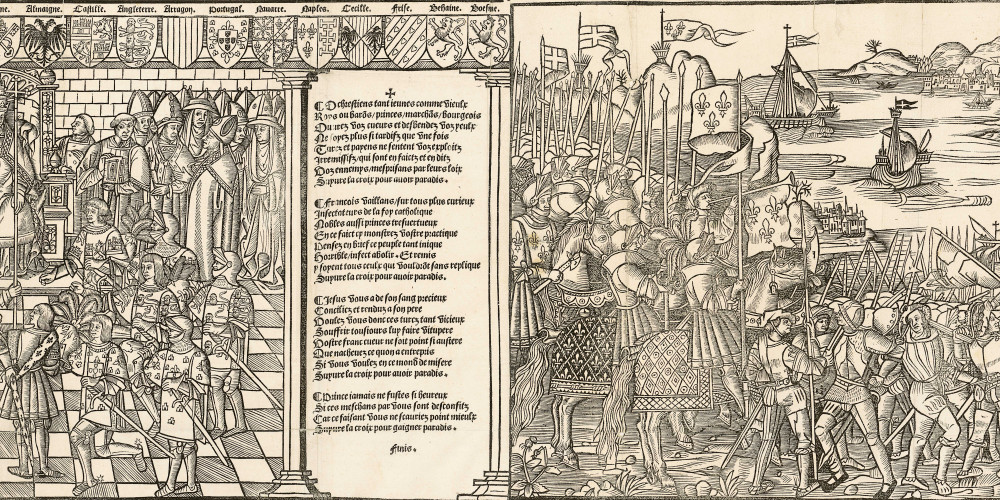

François Ier n’a pas pour seul objectif la conquête des terres italiennes susceptibles de revenir par héritage à sa famille. Il ambitionne de devenir le premier prince de la chrétienté. Aucun roi de France n’a été avant lui un aussi sérieux candidat à l’élection impériale de 1519. Il envisage même une croisade en 1518 pour s’assurer la bienveillance du pape. Cet imaginaire impérial va de pair avec une aspiration à la monarchie universelle, à faire régner la paix entre princes chrétiens, à réformer l’Église et à diffuser la foi chrétienne en repoussant la menace ottomane.

Cette gravure représente, à gauche, la concorde entre les chrétiens, condition préalable à l’accomplissement de la croisade. Le pape, siégeant au milieu des dignitaires ecclésiastiques, remet l’étendard de la croisade au roi de France, devant l’assemblée des princes chrétiens. Ces derniers, identifiés par leurs cottes d’armes, lui rendent hommage. À droite, le roi est à la tête des armées chrétiennes, face aux troupes turques. Entre les deux images figure un appel à la croisade en vers.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Marignan

La mémoire collective a surtout retenu la figure du Roi Chevalier armé par Bayard à l’issue du triomphe de Marignan. Mais « Marignan, 1515 » est une victoire qui cache une forêt de défaites et de rencontres indécises.

Entre 1515 et 1525, François Ier est à la tête de ses troupes sur le champ de bataille, permettant la construction d’une image de Roi Chevalier le distinguant de ses rivaux Henri VIII et Charles Quint. Le triomphe de Marignan a conforté l’idée que l’armée royale est invincible avec le roi à sa tête.

L’adoubement par Bayard

La reddition de François Ier à Pavie

Charles Quint reste, pendant tout le règne, l’ennemi majeur de François Ier. Faute d’avoir été retenu par les électeurs impériaux, François Ier fera tout pendant dix ans pour empêcher Charles Quint de descendre en Italie pour se faire sacrer par le pape. Tant que ce rituel n’est pas accompli, Charles ne peut faire élire un successeur sous le nom de « roi des Romains », ce qui laisse ouverte l’élection impériale s’il venait à mourir.

La bataille de Pavie, en 1525, marque un tournant décisif dans le combat entre les deux souverains. Elle vaut au roi de France plus d’un an de captivité en Espagne et permet à l’empereur de se rendre à Bologne et d’être le dernier empereur romain couronné par le pape, en 1530, le jour anniversaire de Pavie.

François Ier se voit dans l’obligation de signer le traité de Madrid dont il ne respectera pas les termes : le roi avait en effet promis à l’empereur de restituer la Bourgogne dans les six mois. Arguant qu’on ne peut s’engager sous la contrainte, il se contentera d’une rançon, laissant ses fils en otage pour en garantir le paiement.

C’est le traité de Cambrai en 1529 qui met temporairement fin aux hostilités entre François Ier et Charles Quint. Le roi de France renonce à ses prétentions italiennes et récupère la Bourgogne, mais il cède l’Artois et les Flandres. Signé par Louise de Savoie (mère de François Ier), Marguerite d’Autriche (tante de l’empereur Charles Quint) et Marie de Luxembourg, ce traité est connu sous le nom de « paix des Dames » ; Pour sceller cette entente, François Ier, veuf depuis plusieurs années, accepte d’épouser Éléonore de Habsbourg, la sœur de l’empereur. Enfin, le traité négocie, en échange d’une énorme rançon, la libération des enfants royaux, François et Henri (futur Henri II). Sur cette tapisserie, offerte à Charles Quint en 1531 par les états généraux de Bruxelles, le roi de France, dont la monture vient de s’écrouler, est relevé par des soldats de l’armée impériale.

© Erich Lessing

Les tentatives d’alliance avec l’Angleterre

Elle se déroule en juin 1520. C’est l’aboutissement de deux années de négociations entre François Ier et Henri VIII en vue de conclure un accord de paix qui se concrétise par une promesse de mariage entre le Dauphin François de France et Marie Tudor, fille d’Henri VIII. Cet accord ne sera jamais effectif.

Les deux souverains rivalisent de faste pour mettre en scène leur pouvoir. La construction des campements et l’organisation des festivités mobilisent des moyens exorbitants nécessitant le recours à un emprunt de 200 000 livres tournois, emprunt qui en 1543 n’est pas encore totalement remboursé.

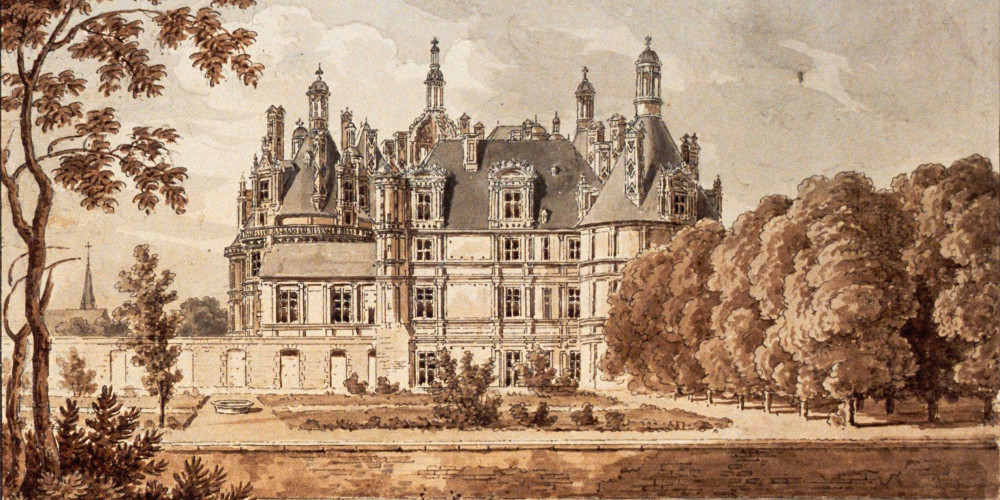

Le roi bâtisseur : le château de Chambord

Le château de Chambord témoigne de cette ambition. Son plan est organisé autour d’un espace central en croix et se développe à partir du nombre quatre, nombre qui régit la vie du monde : les éléments, les saisons, les humeurs, les vents, les points cardinaux... Les quatre tours circulaires sont orientées aux quatre points cardinaux. Un témoignage de l’époque souligne que le château a « quatre portes pour les quatre parties du Monde ». Le fabuleux escalier à double révolution, au cœur du château a été comparé à une gigantesque turbine, qui assimile le château à une machine fantasque tournant idéalement sur elle-même.

La voûte est recouverte d’une constellation de salamandres, d’initiales royales couronnées et de fleurs de lys en bas-relief, insérées au sein de compartiments inscrits dans une croix. C’est un hymne à la grandeur du roi, qui se propage, de manière récurrente, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’édifice.

La salamandre

La salamandre est un emblème familial, hérité du grand-père de François Ier, Jean d’Angoulême. Louise de Savoie choisit cet emblème pour la médaille du jeune prince. Son précepteur en compose la devise qui deviendra « Nutrisco et extinguo », « Je le nourris et je l’éteins », en référence au pouvoir prêté à la salamandre depuis l’Antiquité de vivre dans le feu et de l’éteindre. La salamandre apparaît dès lors dans les manuscrits qui sont offerts au jeune prince ou à sa mère.

Après l’avènement de François Ier, la salamandre, se nourrissant de feu ou crachant de l’eau pour éteindre les flammes, reste l’emblème personnel du souverain. Affichée dans la livrée de ses gardes, et connue comme telle dans l’entourage royal comme par ses sujets, elle apparaît très souvent dans les manuscrits de présentation à François Ier ou sur les reliures de ses livres. Elle est presque toujours associée aux armes de France, parfois aux F couronnées, et peut elle-même porter une couronne.

Si le chiffre royal était déjà présent dans les décors des châteaux ou des manuscrits sous Louis XII, avec François Ier, l’emblématique royale, salamandres et F couronnés, devient omniprésente dans l’architecture : caissons des voûtes, trumeaux, panneaux sculptés...

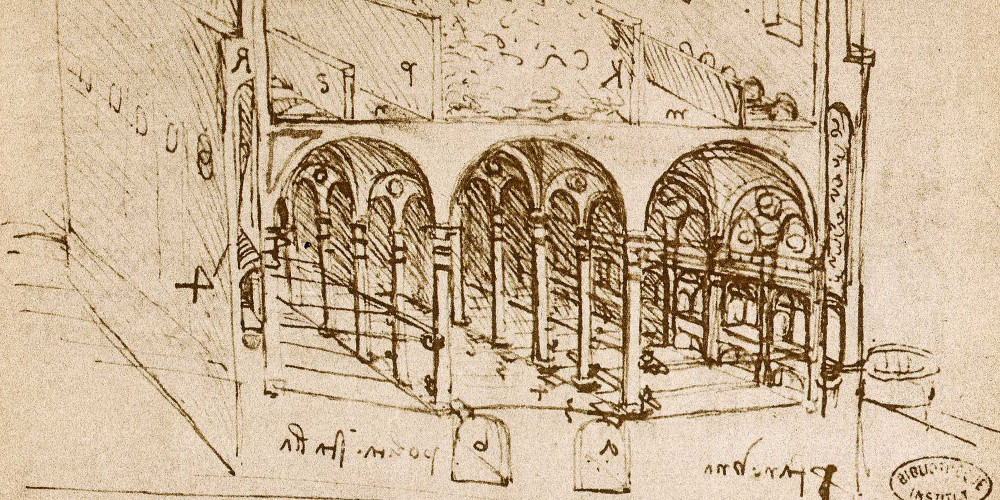

François Ier faisant visiter sa galerie de Fontainebleau

En 1530, Rosso Fiorentino arrive à Fontainebleau, où Primatice le rejoint l’année suivante. Les grands décors réalisés par Rosso Fiorentino et Primatice sont la quintessence du maniérisme italien savamment adapté au goût français. Le décor de la grande galerie qui relie les appartements du roi à la chapelle est l’un des plus énigmatiques de la Renaissance. Le souverain en a jalousement gardé le secret.

Le roi et les arts : Léonard de Vinci

Léonard de Vinci vient en France avec l’assurance d’un don de sept mille pièces d’or et la mise à disposition d’un « palais de son choix dans la plus belle région de France ». L’artiste, auquel le roi achète le célèbre portrait de la Joconde, vit ses dernières années à Amboise, tout près des châteaux que François Ier possède à Blois et à Chambord.

Le roi et les lettres

Participant activement au grand mouvement européen de la Renaissance et de l’humanisme, le roi protège et soutient matériellement de nombreux écrivains et érudits.

Dès le début du règne, savants et poètes ont accès à la cour. Le roi se fait lire leurs œuvres, commande des traductions, accorde des dons. Amoureux des vers de Pétrarque, il en impose la mode à la cour et écrit lui-même des poèmes.

L’étude savante est confortée par la création des postes de lecteurs royaux en langues anciennes rémunérés directement par la couronne.

Les nombreuses traductions commandées par le roi puis imprimées témoignent de sa volonté de diffuser le savoir. François Ier partage en effet avec nombre d’humanistes la conviction qu’il faut donner au français les moyens de devenir une langue de culture.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

La bibliothèque de Blois en héritage

Les volumes offerts au roi rejoignent d’autres ensembles de livres, hérités ou constitués sous son règne. François Ier reçoit ainsi à son avènement la bibliothèque des ducs d’Orléans, devenue royale avec Louis XII et conservée au château de Blois, et celle des Angoulême qui reste une propriété personnelle.

La création de la bibliothèque de Fontainebleau

Constituée au même moment, la bibliothèque italienne du roi répond à des motivations plus privées, en accord avec ses goûts. Plusieurs programmes de reliures aux armes du roi et le rassemblement en 1544 de toutes ces collections au palais de Fontainebleau donnent finalement une grandiose unité à la nouvelle Bibliothèque royale, digne du Protecteur des Lettres.

Le roi procède à de nombreuses acquisitions y compris en s’appropriant la bibliothèque de ses ennemis comme ce fut le cas pour ces Heures de Louis de Laval, ancienne propriété des Bourbons, entrées dans les collections royales à la suite de la trahison et du procès du connétable de bourbon, qui eut pour conséquence le rattachement de tous ses biens à la couronne en 1531.

Le développement de l’imprimerie

Personnalité incontournable de l’univers du livre à la Renaissance, Geoffroy Tory est à la fois un précurseur des règles et usages de la langue française, un éditeur humaniste et un artiste de talent. Soutenu par François Ier, il est le premier à porter le titre d’imprimeur du roi.

Au XVIe siècle, les imprimeurs sont en effet non seulement d’excellents typographes mais également des humanistes et de grands savants. Ils vont mettre la typographie au service de leurs projets intellectuels et esthétiques. Les nouvelles possibilités de diffusion du livre imprimé vont contribuer à la propagation d’un renouvellement de la pensée religieuse.

Par curiosité d’esprit, François Ier, encourage ce mouvement. Il est influencé en cela par sa sœur Marguerite de Navarre, protectrice de Rabelais et des humanistes, et elle-même auteur de contes et de poèmes. Il prendra toutefois ses distances avec le mouvement de contestation de l’Eglise après l’affaire des Placards en 1534 lorsque des affichettes seront apposées à Paris et à Amboise, jusque sur la porte de la chambre royale, par le parti protestant. À partir de 1530, dans le contexte de la Réforme, les imprimeurs français sont systématiquement surveillés.

© Bibliothèque nationale de France

Le renforcement du pouvoir royal

François Ier consolide l’emprise de la couronne sur le pays. Bien que fréquemment représenté au sein de son conseil, le roi apparaît de plus en plus comme l’autorité qui arbitre en dernier ressort les initiatives de l’administration judiciaire et financière, choisit ses ministres et ses conseillers. Le roi multiplie les officiers, fonctionnaires qui achètent leurs charges. L’administration gagne en efficacité.

Le roi préside ici une séance de la cour des pairs qui juge le connétable Charles de Bourbon « crimineux de lèse-majesté, rébellion et félonie ».

L’Ordonnance de Villers-Cotterêts

L’ordonnance impose au clergé d’enregistrer les naissances et de tenir à jour un registre des baptêmes. C’est le point de départ de l’état civil en France qui en fait le premier pays au monde ou s’enregistre la filiation. Elle légalise toute une série de documents (registres de de sépultures, de notaires, d’actes privés de donation, etc.) instaurés par le pouvoir royal.

L’augmentation de la fiscalité

Les entreprises de restauration et de constructions de châteaux engagées par le roi, l’entretien d’une cour qui regroupe jusqu’à 15000 personnes et le soutien de l’effort de guerre coûtent cher. Les accords diplomatiques ont également un coût non négligeable.

Pour faire face à ces dépenses, le roi augmente les taxes sans jamais réunir les états généraux : durant le règne, la taille, payée par les paysans, voit son montant doubler, et la gabelle, impôt sur le sel, triple. François Ier augmente aussi les taxes générées par les importations et les exportations de marchandises : il impose des droits de douane sur les importations de soie afin de protéger l’industrie lyonnaise et taxe l’exportation de denrées alimentaires par crainte de pénurie dans le royaume. Ces mesures contribuent à renflouer les caisses de l’État. Il modernise enfin l’administration de l’impôt regroupé en une caisse unique pour lutter contre les détournements de fonds.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Le pouvoir monétaire

L’une des rares pièces d’or à l’effigie de François Ier

Durant le règne, plusieurs « émissions » de chaque espèce ont lieu : le pouvoir tente en effet à plusieurs reprises d’aligner le prix de ces dernières sur celui des métaux précieux, en modifiant leur poids ou leur titre.

C’est avant tout sous la forme monétaire, à travers les testons d’argent fabriqués dès 1515, que se répand la figure du roi, non sans décalage avec la réalité, puisque sa barbe n’est prise en compte qu’à partir de 1540 sur les monnaies d’argent.

Un royaume prospère

À l’époque, plus de 85 % de la population française est paysanne. Paris, avec ses 200 000 habitants, apparait comme une ville monstrueuse. Lyon est un très important centre d’affaires, célèbre pour ses foires, ses activités bancaires, la qualité de ses soieries ainsi que ses nombreuses imprimeries qui en font la capitale européenne du livre. De cette France riche, le roi tire des ressources toujours plus importantes.

À partir de 1520, la misère se répand dans les campagnes où la production agricole n’augmente pas au rythme de la démographie et où l’inflation détériore les conditions de vie.

Malgré les dépenses royales et la charge de l’impôt on n’assiste toutefois pas sous le règne de François Ier aux mouvements sociaux qui ont pu se développer à d’autres époques. L’économie reste en effet relativement saine, de nouvelles industries se développent et le commerce intérieur et maritime est florissant.

La prospérité du royaume se maintient jusqu’à la seconde moitié du siècle.

La mort du roi

Au lendemain de sa disparition, le parlement de Paris choisit de l’honorer du titre posthume de « prince clément, père des arts et Sciences ». Lors de l’entrée solennelle d’Henri II à Rouen, le 1er octobre 1550, des spectacles ponctuent le parcours royal. L’architecture éphémère dressée à la fontaine de la Crosse met en scène la succession du fils à son père, tandis qu’au Pont de Robec un théâtre vivant présente François Ier reçu aux champs Élysées pour avoir soutenu les lettres, manière d’encourager Henri à suivre son exemple.

L’héritage

Alors que le monde s’agrandit au fur et à mesure des découvertes maritimes, tandis que la politique européenne s’organise à une plus vaste échelle, des conceptions nouvelles se développent dans le domaine intellectuel, comme dans le domaine artistique. La pensée humaniste encouragée par le roi a fait évoluer les mentalités. L’effervescence intellectuelle et artistique de la Renaissance influence profondément l’Europe occidentale.

Ne pouvant peindre le roi d’après nature, Titien s’est inspiré pour le visage de la médaille faite par Cellini en 1 537, un chapeau noir à plume venant remplacer la couronne de laurier.

C’est ce portrait qui sera le plus souvent copié et réutilisé par les peintres du XIXe siècle.

Direction éditoriale

Françoise Juhel, Éditions multimédias, BnF

Édition

Nathalie Ryser, Pierre-Emmanuel Jouanneau, Éditions multimédias, BnF

Traitement iconographique

Gisèle Nedjar, Éditions multimédias, BnF

Fichiers numériques réalisés par le département Reproduction de la BnF

© Bibliothèque nationale de France, 2 012

Tous droits réservés