L’architecture romane

Entre le 10e siècle et le 12e siècle dans l’Occident chrétien, l’essor des villes et la circulation accrue des hommes et des biens favorisent le développement de techniques venues d’ailleurs. L’art roman emprunte à la culture romaine antique, mais aussi byzantine et celte. Il se caractérise par l’esprit monumental de son architecture, avec des églises en forme de navire renversé. Tous les édifices romans sont peints, de même que les sculptures. La pierre taillée remplace le bois ou la pierre dégrossie. Les voûtes se généralisent.

L’art roman est un art essentiellement religieux, qui se développe dans les chantiers d’églises, notamment dans les campagnes et les petites villes. Il se diffuse grâce à l’essor des ordres religieux et des monastères, surtout Cluny en Bourgogne. L’objectif est de glorifier et de raconter l’histoire divine mais également d’éduquer les croyants souvent illettrés. L’art gothique se substitue peu à peu à l’art roman au cours de la seconde moitié du 12e siècle.

Mots-clés

L’architecture romane

L’art roman s’épanouit en occident à partir du 11e siècle. C’est un art essentiellement religieux, qui se développe dans les chantiers d’églises, surtout dans les campagnes et les petites villes.

Le roman se caractérise par l’utilisation de la voûte en berceau, qui nécessite des murs très épais en raison des poussées exercées. Pour éviter de les fragiliser, les murs comptent peu de fenêtres, aussi les églises romanes sont-elles assez basses et sombres. Des décorations, peintures, bas-reliefs et sculptures, visent à instruire ou toucher les fidèles. Le thème du jugement dernier y figure souvent, comme un avertissement aux pécheurs. Au-dessus de la porte principale de l’église, le tympan en demi-cercle constitue un espace privilégié pour les sculptures les plus élaborées. Des bas-reliefs sont installés dans cet endroit stratégique, ils représentent souvent Dieu et ses apôtres, ou d’autres personnages essentiels de la Bible comme la Sainte-Vierge ou Jésus.

© BnF

Le pouvoir croissant de l’église à l’âge roman

Le développement du pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle entraîne également la construction de nouvelles églises pour faire face au nombre accru de pèlerins.

Certains critiquent la richesse des membres de l’ordre de Cluny. En 1098, des moines décident en réaction de fonder une nouvelle abbaye : celle de Cîteaux, et créent ainsi l’ordre cistercien. Les cisterciens, emmenés par Bernard de Clairvaux, sont connus pour être des moines bâtisseurs. Ils construisent près de 800 abbayes en Europe.

Les sources et inspirations de l’art roman

Le terme “art roman” apparaît bien après le Moyen Âge, au début du 19e siècle, et vient des relations qu’entretient ce style avec l’architecture romaine antique.

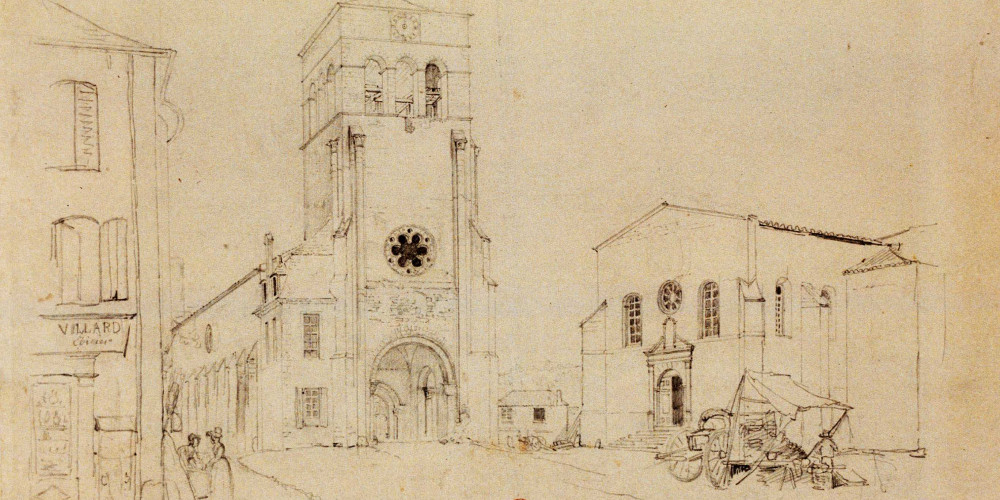

L’influence romaine et byzantine se retrouve par exemple dans la généralisation des voûtes et la construction de coupoles. Les édifices religieux placés sous le signe de l’art roman connaissent une grande diversité régionale. Ainsi, le portail de l’église Sainte-Trophime d’Arles est l’un des plus grands ensembles sculptés de l’art roman provençal. Il évoque un arc de triomphe romain. On y retrouve les pilastres cannelés ou les chapiteaux corinthiens à feuille d’acanthe.

C’est l’Église qui, dans la société, a la charge de transmettre le savoir, c’est pourquoi les tympans des porches (leur partie supérieure) sont dits "historiés" : ils racontent une histoire grâce à des scènes narratives. Celui de l’église Sainte-Trophime évoque l’Apocalypse de saint Jean et reprend les figures des quatre évangélistes Matthieu, Marc, Luc et Jean.

Mots-clés

INHA

La brique à Saint Sernin de Toulouse

Les murs épais et les contreforts de l’art roman

L’architecture romane est une architecture d’équilibre. Pour remédier aux problèmes posés par le poids des voûtes de pierre, les bâtisseurs des premières églises romanes travaillent sur la solidité des murs. Afin de résister à la pression exercée sur le haut des murs latéraux et conserver la stabilité des voûtes, ils construisent des murs peu élevés et d’une épaisseur pouvant atteindre jusqu’à 1,90 m. Pour ne pas les fragiliser, ils n’y pratiquent que des ouvertures étroites et peu nombreuses. En renfort depuis l’extérieur des bâtiments, ils ajoutent des contreforts, imposants piliers accolés aux murs qui empêchent leur basculement.

Les églises romanes ont ainsi un aspect très massif et sont peu éclairées par la lumière extérieure.

By Aubussonais [CC BY-SA 3. 0 (https : //creativecommons. org/licenses/by-sa/3. 0)], from Wikimedia Commons

La croisée du transept

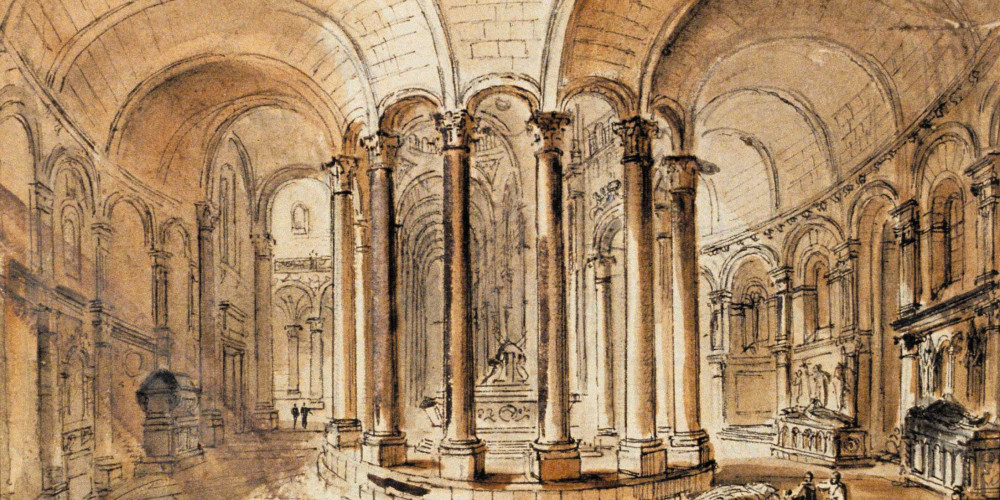

La croisée du transept est souvent surmontée par une voûte en coupole qui permet de voûter de grands espaces carrés. Mais les bâtisseurs peuvent aussi y créer un puits de lumière. La tour lanterne des grandes églises comporte alors des ouvertures éclairant la croisée et le chœur.

Le chevet à déambulatoire

Le déambulatoire permet aux fidèles de s’approcher des reliques des saints qui se trouvent dans le chœur. Ainsi, l’abbaye de Cluny, qui abrite les reliques de saint Pierre et saint Paul depuis la fin du Xe siècle, se dote d’un chevet avec un déambulatoire desservant des chapelles rayonnantes. Appelé aussi "promenoir des anges", le déambulatoire il pouvait aussi permettre aux pèlerins de faire le tour du chœur pour se recueillir dans les chapelles rayonnantes, devant les reliques des saints.

Ce pouvait être également un espace dédié à la musique, car la hauteur de la voûte et les volumes pouvaient donner un bel écho aux chants religieux. Cette hypothèse peut aussi s’appuyer sur certains des chapiteaux retrouvés qui symbolisent les "tons du plain-chant" - un genre musical sacré qui s’est développé au Moyen Âge.

La rose : faire entrer la lumière

La rose (appelée rosace à partir du 16e siècle) est une ouverture ronde destinée à laisser entrer la lumière. Elle vient de la Rome antique, où un oculus (œil) était placé au sommet des coupoles (comme au Panthéon de Rome) ou se trouvait incrusté dans les murs de nombreux bâtiments. Si les rosaces en pierre apparaissent dès le Haut Moyen Âge, c’est l’architecture romane qui les généralise. Les premières roses de façade sont celles de l’abbatiale de Saint-Denis et du transept de Saint-Étienne de Beauvais.

Au départ, les ouvertures dans les parois de pierre sont relativement simples puis la méthode se complexifie. L’art de la rose atteint son apogée à l’époque gothique. Ses dimensions deviennent considérables. Le “simple” oculus devient au fil du temps un véritable kaléidoscope de vitraux laissant filtrer la lumière.

Il faut noter que la symbolique solaire liée à la rose se retrouve également dans les mosquées et les synagogues.

Mots-clés

© BnF

Chapiteau de colonne romane, 12e siècle

Au 11e siècle, le chapiteau des colonnes devient l’un des supports privilégiés pour les sculpteurs bourguignons. Cluny compte alors 1200 chapiteaux sculptés qui reflètent une grande diversité de thématiques.

Les thèmes religieux sont évidemment légion, mais les sculpteurs s’amusent aussi à représenter des scènes fantaisistes ou tirées de la vie quotidienne, des animaux exotiques et des créatures imaginaires.

Mots-clés

© BnF

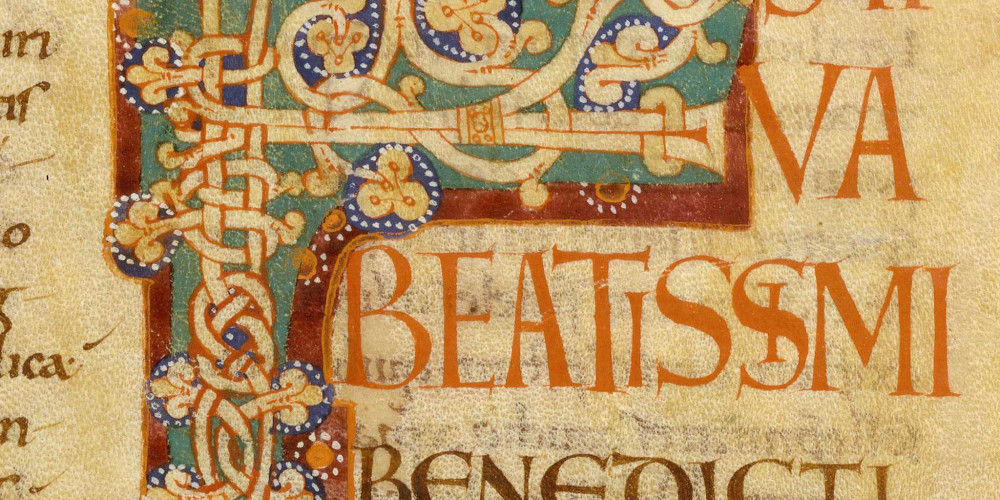

Le Légendier de Cluny

Les enluminures, ces dessins ou peintures qui illustrent les manuscrits copiés à la main, sont essentiellement l’œuvre des moines à partir du 11e siècle, et avant les ateliers laïques des universités au 13e siècle. L’enluminure se propage par l’intermédiaire des monastères bénédictins, comme l’abbaye de Cluny. En effet, de nombreux ordres religieux considèrent que chaque moine doit avoir une activité de copiste. Les moines copistes sont rassemblés dans le scriptorium, largement éclairé par la lumière du jour. Leurs tâches sont bien réparties. Les premiers s’occupent de tracer les lignes et les cadres (le reglor), les autres recopient les textes sacrés (le scriptor). Le pictor, lui, est chargé d’enluminer le manuscrit. Il dessine et applique des couleurs. Il peut imaginer des lettrines historiées contenant des animaux ou des personnages grotesques ou effrayants, ou encore peupler les marges de créatures variées.

Mots-clés

© BnF

La Tapisserie de Bayeux

La Tapisserie de Bayeux est une œuvre remarquable de l’art roman. Avec ses 70 m de long pour 50 cm de large, elle constitue à la fois une œuvre d’art remarquable, un document historique précis, et un outil de propagande au service du nouveau roi d’Angleterre, Guillaume le Conquérant.

La tapisserie célèbre la conquête de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant en 1066. Les scènes s’y enchaînent, comme dans une bande dessinée, mais le même personnage peut apparaître plusieurs fois dans une même scène. On assiste à l’arrivée en Normandie d’Harold, émissaire du roi d’Angleterre Édouard le Confesseur, qui vient annoncer à Guillaume qu’il a été choisi pour devenir son héritier. On y voit ensuite le retour d’Harold en Angleterre où il prend le pouvoir et se fait couronner. La préparation de la campagne militaire de Guillaume le Conquérant est ensuite dépeinte, ainsi que la traversée de la Manche et le débarquement de ses troupes en Angleterre.

L’histoire dépeinte est fidèle aux récits des chroniqueurs et historiens de l’époque, mais elle apporte aussi des informations supplémentaires précieuses sur l’architecture, l’art militaire et la navigation au 11e siècle.

Mots-clés

© Mairie de Bayeux

- Direction éditoriale

Yannis Koïkas, Éditions multimédias, BnF

Édition

Nathalie Ryser, Éditions multimédias, BnF

Développement et assistance technique

(développement) et Franklin Desclouds (direction artistique)

Traitement iconographique

Gisèle Nedjar, Éditions multimédias, BnF

© Bibliothèque nationale de France, 2018