Le chauffage à travers les âges

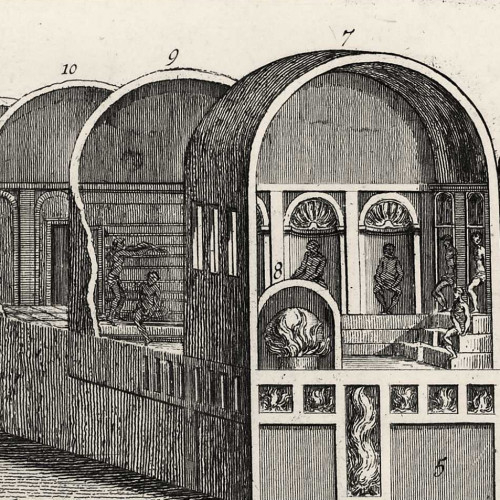

Coupe des bains romains avec système de chauffage

Les thermes sont une invention grecque que les Romains ont améliorée. A partir de l’Empire (-27 avant Jésus-Christ), les bains publics, ou thermes, se multiplient dans toutes les villes, même les plus modestes. La plupart sont gratuits ou très bon marché. Dans la Gaule romaine comme dans d’autres territoires conquis, les thermes sont une preuve éclatante de la toute-puissance et du raffinement des vainqueurs.

Les Grecs privilégient l’eau froide, qu’ils associent aux exercices du corps et à l’endurcissement. Mais les Romains introduisent les bains chauds et tièdes. Il faut pour cela un système de chauffage des bassins et des salles. On se contente d’abord de braseros (bassins de métal remplis de braises). Puis on imagine un système sophistiqué : l’hypocauste. Les salles sont surélevées sur des piliers de briques, comme construites sur pilotis. Au sous-sol, on entretient des feux de charbon ou de bois. L’air chaud y circule et débouche aussi directement dans les salles grâce à un système de conduits en terre cuite.

© BnF

© BnF

Dans l’Antiquité, le système de chauffage le plus commun est le brasero, récipient métallique sur pieds empli de braises.

Mais les villas des plus riches et certains édifices publics comme les thermes (bains publics) sont équipés d’un dispositif beaucoup plus complexe, qui est l’ancêtre du chauffage central : l’hypocauste. Créé par les Grecs, il est perfectionné par les Romains.

Les salles sont surélevées de 40 à 50 cm sur des piliers de briques, comme construites sur pilotis. Au sous-sol ou à proximité, on entretient des feux de charbon ou de bois. L’air chaud circule dans les souterrains et débouche directement dans les salles grâce à un système de conduits en terre cuite. La température intérieure d’une maison ou d’un édifice ainsi chauffé pouvait atteindre 30 degrés. En France, jusqu’au 15e siècle, la maison rurale ne comporte pas de cheminée maçonnée. Le feu brûle à même le sol d’argile ou dans un léger creux ménagé dans le socle rocheux. Souvent quelques pierres sont dressées pour limiter l’extension du foyer, retenir le combustible ou empêcher la dispersion des braises et des cendres. La maison rurale ne possède pas de dispositif d’évacuation de la fumée ; celle-ci s’échappe par la porte ou par un évent pratiqué dans la toiture.

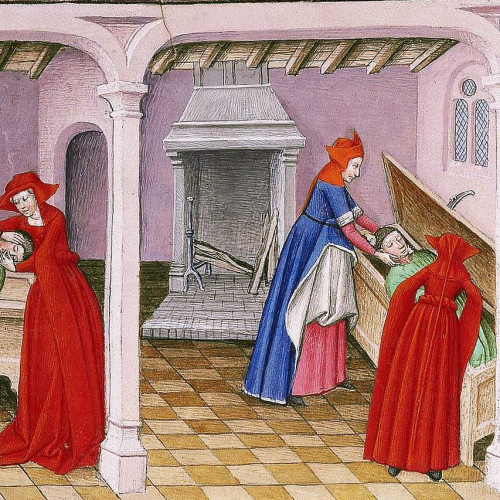

La cheminée médiévale

À partir de l’Antiquité, la cheminée est employée dans le monde méditerranéen. En France, il faut attendre les invasions romaines pour la voir apparaître. À cette époque, la cheminée est surtout un objet utilitaire qui sert à chauffer l’habitation et à cuisiner. Au 12e siècle apparaissent les cheminées décoratives.

Certaines régions comme l’Alsace ont recours à des poêles en céramique, qui évoluent du 13e au 19e siècle. Le poêle en faïence remonte, lui, au Moyen Âge, il était utilisé par les personnes aisées. Quand les murs sont en pierre, le simple foyer ou la cheminée sont localisés contre une paroi. Quand les murs sont en pans de bois, foyer et cheminée sont au centre de la pièce. Dans les grandes fermes à pans de bois de la fin du Moyen Âge, les constructeurs adoptent le principe de la “cheminée sarrasine”. Il s’agit d’un foyer central surélevé et ouvert sur ses quatre côtés, surmonté d’une large hotte reposant sur quatre poteaux de bois.

Les conduits de cheminée sont en général insérés dans les murs, mais peuvent aussi faire saillie sur la façade extérieure de la demeure. Les souches sont cylindriques et courtes ou élancées : en raison des risques d’incendie, les règlements exigent de plus en plus leur surélévation. D’autres moyens de chauffage plus rudimentaires et mobiles, tels les braseros, remplacent parfois la cheminée. Ce peut être un simple récipient creux, en terre cuite, qui contient les braises ou encore un brasero métallique, sorte de petite caisse dont les parois sont à claire-voie.

Un autre type de brasero, parfois désigné comme “chariot à mettre feu”, est destiné à brûler le charbon de bois. Pourvu de quatre roues, il est déplacé de pièce en pièce. Ces braseros sont plus particulièrement caractéristiques des châteaux, des églises et des hôpitaux et appartiennent à des utilisateurs issus d’un milieu aisé. À défaut, on utilise des pots en terre cuite de toutes sortes remplis de braises.

Cheminée médiévale

À partir de l’Antiquité, la cheminée est employée dans le monde méditerranéen. En France, il faut attendre les invasions romaines pour la voir apparaître. À cette époque, la cheminée est surtout un objet utilitaire qui sert à chauffer l’habitation et à cuisiner. Au 12e siècle apparaissent les cheminées décoratives.

Certaines régions comme l’Alsace ont recours à des poêles en céramique, qui évoluent du 13e au 19e siècle. Le poêle en faïence remonte, lui, au Moyen Âge, il était utilisé par les personnes aisées.

Quand les murs sont en pierre, le simple foyer ou la cheminée sont localisés contre une paroi. Quand les murs sont en pans de bois, foyer et cheminée sont au centre de la pièce. Dans les grandes fermes à pans de bois de la fin du Moyen Âge, les constructeurs adoptent le principe de la “cheminée sarrasine”. Il s’agit d’un foyer central surélevé et ouvert sur ses quatre côtés, surmonté d’une large hotte reposant sur quatre poteaux de bois.

Les conduits de cheminée sont en général insérés dans les murs, mais peuvent aussi faire saillie sur la façade extérieure de la demeure. Les souches sont cylindriques et courtes ou élancées : en raison des risques d’incendie, les règlements exigent de plus en plus leur surélévation.

© BnF

© BnF

Le poêle : un chauffage des régions de l’Est

Inventé à l’époque carolingienne, le poêle est le mode de chauffage caractéristique des régions de l’est de l’Europe médiévale. Son aire de diffusion va de l’Alsace à la Russie.

Le chauffage au poêle existe depuis le 9e siècle. Cette technique se diffuse dans le monde germanique à partir des 11e-12e siècles, d’abord dans la noblesse, ensuite dans les milieux ruraux.

Le poêle est construit de sorte à être alimenté en combustible depuis une pièce arrière ou un couloir : il est adossé à un mur percé et ouvre directement sur l’intérieur de la chambre de chauffe. Au-dessus, le dôme permet de réverbérer la chaleur dans la pièce. La chaleur s’échappe par capillarité à travers les pots de terre cuite dont la partie creuse est tournée vers l’extérieur. Depuis le 14e siècle, l’ouverture des pots de poêle est masquée par un carreau presque toujours décoratif.

À partir du 16e siècle, les poêles gagnent en hauteur jusqu’à atteindre plusieurs mètres de haut.

Sur cette image, la salle de jeux du château, planchéiée pour plus de confort, est chauffée par un poêle turriforme à carreaux glaçurés vert. Une nourrice est assise au chaud sur la banquette de bois qui encadre le poêle, un bébé sur les genoux, un petit enfant nu à ses côtés. Le poêle jouxte une pièce aveugle mitoyenne qui bénéficie de l’apport de chaleur.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le poêle : un chauffage des régions de l’Est

Inventé à l’époque carolingienne, le poêle est le mode de chauffage caractéristique des régions de l’est de l’Europe médiévale. Son aire de diffusion va de l’Alsace à la Russie. Le chauffage au poêle existe depuis le 10e siècle. Cette technique se diffuse dans le monde germanique à partir des 11e-12e siècles, d’abord dans la noblesse, ensuite dans les milieux ruraux.

Le poêle est construit de sorte à être alimenté en combustible depuis une pièce arrière ou un couloir : il est adossé à un mur percé et ouvre directement sur l’intérieur de la chambre de chauffe. Au-dessus, le dôme permet de réverbérer la chaleur dans la pièce. La chaleur s’échappe par capillarité à travers les pots de terre cuite dont la partie creuse est tournée vers l’extérieur. Depuis le 14e siècle, l’ouverture des pots de poêle est masquée par un carreau presque toujours décoratif. À partir du 16e siècle, les poêles gagnent en hauteur jusqu’à atteindre plusieurs mètres de haut.

Le poêle est considéré comme un élément de confort supérieur à la cheminée car il ne salit pas les intérieurs et n’enfume pas la maison. Contrairement à la cheminée, il ne présente aucun risque d’incendie parce qu’il s’agit d’un système clos. En outre, son bilan énergétique est très supérieur à celui des foyers ouverts. Plus économe en bois, il assure une chaleur constante. Il permet de chauffer deux pièces à la fois, voire plus (il réchauffe les pièces à l’étage au-dessus) et non pas seulement les abords immédiats du foyer.

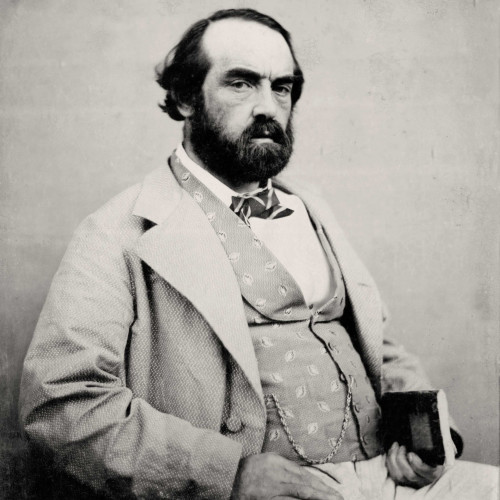

Le poêle Godin

À Guise, l’usine Godin produit le fameux poêle Godin, inventé par Jean-Baptiste André Godin. Cet appareil qui sert à la fois au chauffage et à la cuisine a la particularité d’être en fonte, et non plus en tôle. La fonte diffuse la chaleur de façon beaucoup plus efficace et le succès du poêle Godin est immédiat.

© Familistère de Guise

© Familistère de Guise

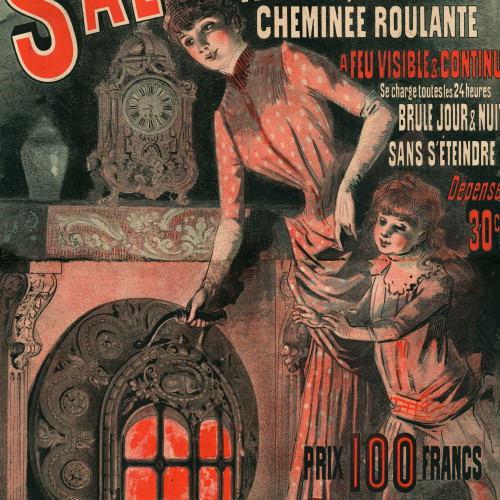

La Salamandre, cheminée roulante à feu visible et continu

Les appartements de l’immeuble haussmannien sont chauffés grâce à des cheminées ou des poêles à charbon en terre émaillée, puis en fonte comme le célèbre poêle Godin. Équipés de ventilation, ils permettent le réchauffement de l’air ambiant. Pour évacuer la fumée, les conduits de cheminée sont faits de boisseaux en terre cuite, produits industriellement et aux dimensions normalisées.

Il faut autant de conduits que de pièces à chauffer (on ne chauffe généralement pas les chambres). En revanche, les cheminées peuvent être déplacées d’une pièce à l’autre, comme la célèbre "Salamandre, cheminée roulante à feu visible continu" que l’on place devant une cheminée ou que l’on relie à un conduit.

Certains immeubles parmi les plus luxueux disposent du "chauffage central" grâce au calorifère, système de gaines de terre cuite qui alimentent les différentes pièces en air chaud, à partir d’une source de chaleur située au sous-sol.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

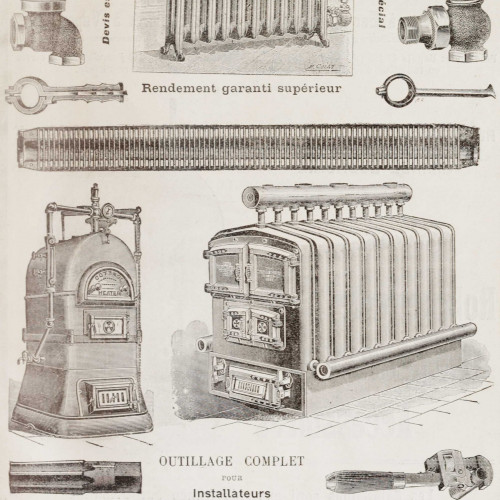

Révolution industrielle et innovations

À partir de la fin du 18e et surtout le début du 19e siècle, les progrès de la production métallurgique permettent de généraliser le poêle en fonte. Contrairement à la tôle dont étaient faits les anciens poêles bon marché, la fonte diffuse beaucoup mieux la chaleur. Le succès, en particulier de l’entreprise Godin, est immédiat.

La fonte permet également d’industrialiser la production d’appareils de chauffage mobiles, comme la salamandre, cheminée sur roulettes que l’on déplace de pièce en pièce.

Le calorifère, système de chauffage central, peut désormais assurer le chauffage d’un édifice entier depuis les sous-sols en distribuant l’air chaud dans les pièces habitées. Il fonctionne généralement au charbon et peut chauffer de l’air, de l’eau ou de la vapeur.

La vapeur sera ensuite remplacée par la production d’eau chaude. La première installation de ce type en France sera assurée par Bonnemain en 1877 au château de Pecq à côté de Paris.

Le radiateur à éléments apparaît aux États-Unis en 1899. En France, la firme Chappée utilise ce système en 1900.

Jean-Baptiste André Godin

Inventeur du poêle en fonte vers 1840, il crée un petit atelier de fabrication qui deviendra une usine importante. Soucieux d’offrir aux ouvriers de son usine des conditions de vie décentes, Godin conçoit et fait construire à côté de l’usine une cité ouvrière pour 2000 habitants environ, le "Familistère ».

Dans son projet, Godin est influencé par les thèses du philosophe Charles Fourier, tenant du socialisme utopique, qui imagine le phalanstère, lieu de vie communautaire où les classes sociales peuvent cohabiter. Godin s’installe dans son Familistère dès la construction du premier pavillon en 1860. Ouvriers et ingénieurs y cohabitent aussi sans hiérarchie.

Le chauffage économique de l’habitation

Après la crise du pétrole de 1 973, le souci d’économiser l’énergie s’impose, et les nouvelles chaudières se font plus performantes (rendements plus élevés et réduction des pertes).

Le chauffage électrique est commercialisé à partir de 1 971. Les premiers convecteurs électriques, surnommés “grille-pain” à cause de leur forme, verront là aussi leur rendement s’améliorer notablement au fil des années.

20e siècle : le développement du chauffage central à eau chaude

Le développement du chauffage central à eau chaude ne se réalise qu’après 1930. Désormais, on peut disposer du chauffage et de l’eau chaude pour la cuisine et les sanitaires. Dans les années 1950, la chaleur est produite par les chaudières fioul ou gaz. Les différentes pièces sont chauffées par des radiateurs. La régulation et le confort commencent à s’améliorer.

Après la crise du pétrole de 1973, le souci d’économiser l’énergie s’impose, et les nouvelles chaudières se font plus performantes (rendements plus élevés et réduction des pertes).

Le chauffage électrique est commercialisé à partir de 1971. Les premiers convecteurs électriques, surnommés “grille-pain” à cause de leur forme, verront là aussi leur rendement s’améliorer notablement au fil des années.

Depuis les années 1970, la préoccupation du développement durable

Les énergies renouvelables (solaire, éolien…) se développent depuis le choc pétrolier de 1973.

Aujourd’hui, les préoccupations des fabricants de chauffage sont orientées vers la performance et le confort thermique. Cependant, le souci de préservation de l’environnement et celui concernant l’épuisement des ressources naturelles en énergies fossiles sont toujours présents. Les systèmes de chauffage intègrent de plus en plus les énergies gratuites ou renouvelables comme le solaire, la géothermie, les granulés de bois (ou pellets).