Histoire des menuisiers

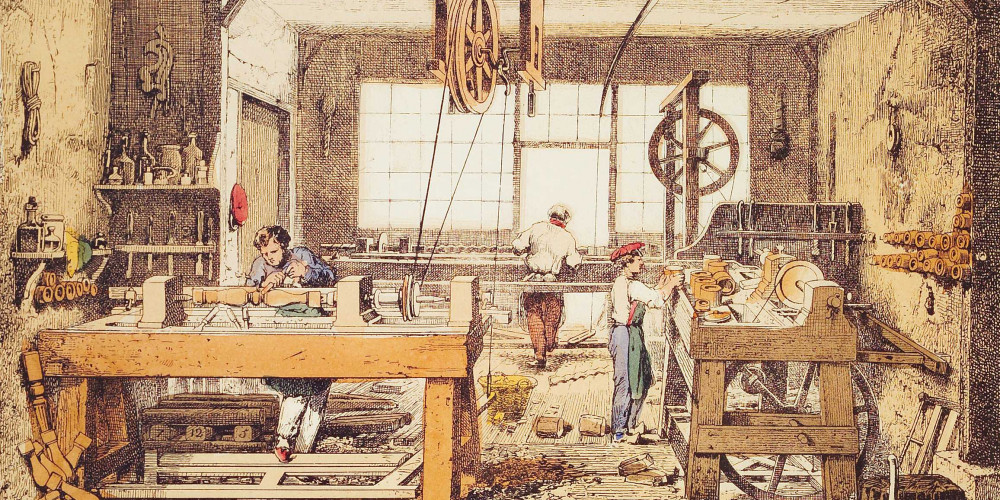

Un atelier de menuisier au 19e siècle

Le menuisier utilise du bois à l’état naturel mais aussi, à l’époque moderne, des matériaux dérivés du bois qui permettent de recycler des déchets de bois.

On peut le classer les bois naturels en quatre catégories.

- Les bois durs : le chêne, le châtaignier, le hêtre, l’orme, le frêne et l’acacia.

- Les bois blancs : le peuplier, l’aulne, le bouleau, le tilleul, le platane, le charme, l’érable, etc.

- Les bois résineux : le pin, le sapin, le cèdre, le pitchpin, le mélèze, etc.

- Les bois précieux : l’acajou, le buis, le campèche, le citronnier, le cornouiller, l’ébène, le gaïac, le noyer, le sorbier, le thuya, etc.

D’une manière générale, tous les bois peuvent être employés en menuiserie, suivant la nature du travail à exécuter. Ils doivent être secs, réguliers et dénués de nœuds qui contrarieraient un travail de précision. La qualité d’un bois, en plus de l’espèce, dépend aussi du climat, du sol, des conditions de pente dans lesquelles il a poussé, la période à laquelle on l’a coupé et la façon dont on l’a séché et débité.

© BnF

© BnF

Le terme "menuisier" provient du latin minutiare (rendre menu). Car, contrairement au charpentier qui travaille les grosses pièces de bois, le menuisier n’œuvre que sur des petites pièces (mobilier, volets, panneaux, parquets…). Il est aussi appelé "charpentier de petite cognée". Si cette distinction est effective en 1280, le métier de menuisier s’est parfois confondu avec celui d’ébéniste ou de lambrisseur. On pouvait également appeler les menuisiers en fonction de leurs spécialités : huchers, huchiers, ou faiseurs de huche (spécialistes des meubles), huissiers faiseurs d’huis (spécialistes des portes et des fenêtres), lambrisseurs (murs intérieurs et plafonds)… Pendant l’Ancien Régime, les menuisiers faisaient partie de la grande corporation des Charpentiers.

Le menuisier dresse une planche avec une grande varlope

Les menuisiers égyptiens

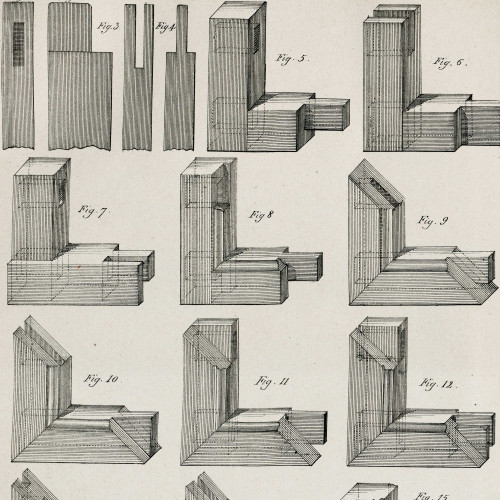

En Égypte ancienne, les menuisiers maîtrisent des techniques et des assemblages encore bien connus aujourd’hui, à l’image de la queue d’aronde, un procédé d’assemblage d’un tenon en forme de trapèze et d’une rainure emboîtés.

Le fameux temple de Salomon, décoré à l’intérieur par les menuisiers phéniciens et juifs, renfermait des lambris en bois de cèdre.

Les menuisiers romains

Les Romains emploient la menuiserie pour l’intérieur des bâtiments. Cette technique était d’ailleurs appelée opus intestinum ou ouvrage d’intérieur, et l’ouvrier chargé de cette tâche intestinarius.

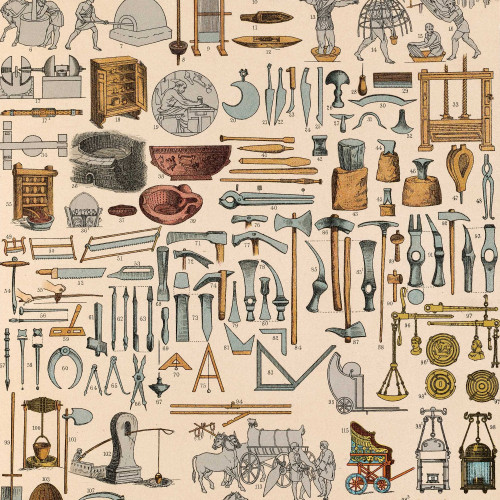

Le menuisier romain fabrique et met en place les portes, les plafonds, les parois, les boiseries, le mobilier et les ornementations. Certains outils sont venus jusqu’à nous, comme la scie, le marteau ordinaire de petite dimension, le maillet, le ciseau, la hachette, la râpe, le rabot et le bouvet.

Ainsi, on peut voir sur une peinture trouvée sur le site archéologique d’Herculanum deux petits génies ailés actionnant une scie très comparable à celle que les menuisiers utilisent aujourd’hui. Des colles à base de peau de taureau, très fortes, étaient fréquemment utilisées.

Un métier qui s’organise au Moyen Âge

Selon la nature de leur production, les menuisiers médiévaux portent des noms plus précis. Les huchiers travaillent les meubles, les huissiers sont spécialisés dans les portes et les fenêtres, les tourneurs ou lambrisseurs ont recours au bois pour les parties intérieures des bâtiments où il sert d’isolant efficace. Mais les frontières entre spécialités restent assez floues, car les compétences d’un huchier restent assez proches de celles d’un huissier.

Comme toute profession, celle de menuisier fait alors l’objet d’une réglementation dont on peut avoir un bon aperçu avec le Livre des métiers duprévôt de Paris, Étienne Boileau, paru en 1268. Ainsi, des officiers visitent les ateliers des menuisiers pour vérifier la qualité de la matière première et des objets fabriqués et s’assurer du respect des heures de travail (interdiction de travailler les dimanches et jours de fête et parfois même la nuit). Si le menuisier ne respecte pas ces règles, celui-ci doit payer des amendes ou se voit saisi de ses objets et de ses outils.

L’apprentissage dure quatre ans et tisse une relation très forte entre maître et apprenti. Un maître peut avoir un ou deux apprentis qu’il doit considérer comme des enfants : il leur garantit le couvert et le logis, ainsi que l’habillement et les outils. Comme dans beaucoup d’autres corporations, un aspirant doit, pour devenir maître, réaliser un chef-d’œuvre, c’est-à-dire un objet unique comme un escalier ou un objet de marqueterie.

Sol de briques disposées en chevrons

Au Moyen Âge, les carreaux de pavement s’imposent pour les aménagements intérieurs des édifices : toute boutique demeure d’un certain rang possède un sol carrelé (ou pavé). Le métier de carreleur n’existe pas encore : les carreaux ordinaires sont fabriqués et cuits par des tuiliers ou des briquetiers. Quant à la pose, elle est assurée par les maçons qui incrustent les carreaux sur un lit de mortier.

Les carreaux de pavement sont en général de forme simple, le plus souvent carrée. Certains sont dotés d’une rainure creusée au couteau à l’avance pour permettre au carreleur de les sectionner facilement.

Les carreaux de pavement sont posés sur un lit de mortier par des "paveurs". En Italie, le pavement en terre cuite est souvent constitué de briques, disposées à plat, en chevrons. En France, on a parfois pavé le sol de cuisines en briques ou en tuiles disposées sur chant.

© BnF

© BnF

Un mobilier léger et réduit, œuvre du "huchier"

Le menuisier spécialisé dans les meubles fabrique surtout des coffres et des bahuts, que l’on appelle huches, d’où son nom de "huchier". Ces meubles assez simples et faciles à transporter répondent aux modes de vie de l’époque. En effet, les hommes – surtout les rois et les nobles – voyagent beaucoup, et doivent posséder un mobilier réduit et léger que l’on emporte partout avec soi. Un coffre peut alors servir également de siège ou de petite table.

Malgré la relative simplicité de ces objets, le menuisier peut y créer quelque décoration : il grave ou sculpte des motifs ornementaux ou des scènes tirées de l’histoire religieuse ou de la vie quotidienne. Les autres commandes faites aux menuisiers concernent essentiellement le mobilier religieux, à l’image des stalles, ces alignements de sièges disposés le long des chœurs des églises. Les menuisiers fabriquent également les cercueils.

Ébénisterie et marqueterie, une spécialisation accrue

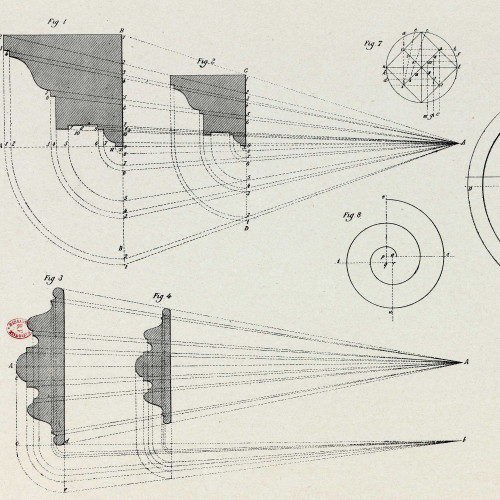

Réduction de profils et tracé de la volute en ébénisteriee

Ainsi, après les grandes découvertes de la fin du XVe siècle, l’arrivée des bois précieux venus du Nouveau Monde, d’Afrique et d’Inde renouvelle l’art des meubles : le métier d’ébéniste apparaît au XVIIe siècle. En France, les marqueteurs perfectionnent à l’extrême les techniques sophistiquées du placage et de la marqueterie pour le mobilier, mais aussi les parquets, les lambris, les portes et fenêtres.

Après la Renaissance, les menuisiers du bâtiment se distinguent plus nettement des menuisiers spécialisés dans le mobilier. En effet, les corps de métiers développent peu à peu des compétences spécifiques et très complexes.

Ainsi, après les grandes découvertes de la fin du 15e siècle, l’arrivée des bois précieux venus du Nouveau Monde, d’Afrique et d’Inde renouvelle l’art des meubles : le métier d’ébéniste apparaît au 17e siècle. En France, les marqueteurs perfectionnent à l’extrême les techniques sophistiquées du placage et de la marqueterie pour le mobilier, mais aussi les parquets, les lambris, les portes et fenêtres.

Plafond de la salle de bal

Le plafond à caissons décoré d’or et d’argent est inspiré directement du plafond de la basilique de Constantin à Rome. Il est exécuté à partir de 1550 par Francesco Scibec de Carpi, qui a été choisi pour les travaux de menuiseries : le plancher, l’estrade, le plafond, la tribune et les lambris. Ce plancher a été restauré par le sculpteur Lambert-Théophile Lefébure, et le menuisier Poncet.

© Vinca Hyolle

© Vinca Hyolle

Reliure en marqueterie

Ainsi, après les grandes découvertes de la fin du XVe siècle, l’arrivée des bois précieux venus du Nouveau Monde, d’Afrique et d’Inde renouvelle l’art des meubles : le métier d’ébéniste apparaît au XVIIe siècle. En France, les marqueteurs perfectionnent à l’extrême les techniques sophistiquées du placage et de la marqueterie pour le mobilier, mais aussi les parquets, les lambris, les portes et fenêtres.

Enseignes et estampillages : la reconnaissance d’un savoir-faire

Comme tout commerce, l’atelier de menuiser devait être signalé aux passants de la rue. Les illettrés étaient nombreux : il fallait trouver des moyens de communication plus universels que l’écriture. Ainsi l’équerre, le rabot et le compas de cette enseigne en fer expriment clairement l’activité de l’artisan.

On connaît les grands menuisiers du Moyen Âge et de la Renaissance principalement grâce aux archives écrites car ces derniers n’avaient pas coutume de signer leurs œuvres. Au 17e siècle, à la suite d’un conflit entre les menuisiers et les tapissiers, les premières estampilles (marques, signatures) apparaissent sur les œuvres. Jusqu’alors, les menuisiers constituaient le seul corps de métier à fabriquer les meubles tandis que les tapissiers tenaient le monopole de leur commercialisation. Rendue obligatoire à partir de 1637, l’estampille est la preuve de l’origine du meuble. Elle peut être authentifiée, car une copie est déposée aux autorités.

Agricol Perdiguier et le compagnonnage

Enseigne de menuisier

Comme tout commerce, l’atelier de menuiser devait être signalé aux passants de la rue. Les illettrés étaient nombreux : il fallait trouver des moyens de communication plus universels que l’écriture. Ainsi l’équerre, le rabot et le compas de cette enseigne en fer expriment clairement l’activité de l’artisan.

© Bnus

© Bnus

À la fin du 18e siècle, certaines traditions ancestrales du métier de menuisier se voient bouleversées. La suppression des corporations par Turgot en 1776 libère les pratiques professionnelles : désormais, un ébéniste aura le droit de faire le travail du menuisier et vice versa. Le système de l’apprentissage, hérité du Moyen Âge, vole en éclats : la transmission du savoir-faire sort d’un modèle filial.

Néanmoins, le système du compagnonnage demeure, même s’il est affaibli par la Révolution industrielle qui voit un prolétariat peu qualifié et peu organisé. Les différentes sociétés de compagnonnage, souvent rivales, œuvrent pour la défense et la formation des ouvriers et artisans. L’état de compagnon s’obtient après s’être formé auprès d’un maître d’apprentissage, mais aussi après avoir fait son tour de France, au cours duquel l’aspirant compagnon rencontre des maîtres et étudie leurs techniques. Le tour de France peut durer plusieurs années et s’achève par la réalisation d’un "chef-d’œuvre".

Un menuisier, Agricol Perdiguer, tente de dynamiser et d’unifier le système du compagnonnage au 19e siècle. En 1839, il écrit Le Livre du compagnonnage, qui raconte de l’intérieur les pratiques des compagnons et rencontre un immense succès. Élu député lors de la fugace Seconde République en 1848, il poursuit son étude du compagnonnage avec Mémoires d’un compagnon en 1854-1855.