L’écriture égyptienne

Le scribe accroupi

Cette statue est sans doute la plus célèbre de tous les objets égyptiens conservés au musée du Louvre. Elle est découverte par Auguste Mariette dans une tombe située aux abords de l’allée processionnelle qui mène aux sépultures des taureaux sacrés Apis, le Serapeum de Saqqarah.

Le scribe est assis en tailleur, déroulant de sa main gauche un rouleau de papyrus et écrivant de sa main droite qui tenait un roseau, aujourd’hui disparu. L’expression du visage dénote une intense concentration que vient renforcer l’extraordinaire acuité du regard due au cristal de roche employé pour l’iris de l’œil. L’identité de ce personnage nous est malheureusement inconnue. La base portant son nom et ses titres, dans laquelle cette statue s’encastrait, n’a pas été retrouvée

Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Franck Raux

Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Franck Raux

L’écriture hiéroglyphique en Égypte apparaît à la fin du 4e millénaire. Elle semble née d’un besoin pratique. Dans la vallée du Nil, chaque année, les crues déposant leur limon brouillaient toutes les marques de propriété entre les champs et obligeaient à refaire un travail d’arpentage. Ce serait la raison de la naissance de l’écriture dans la civilisation égyptienne. Mais les impératifs des chantiers des pyramides, de plus en plus complexes, pourraient en être une autre.

Au commencement étaient les hiéroglyphes

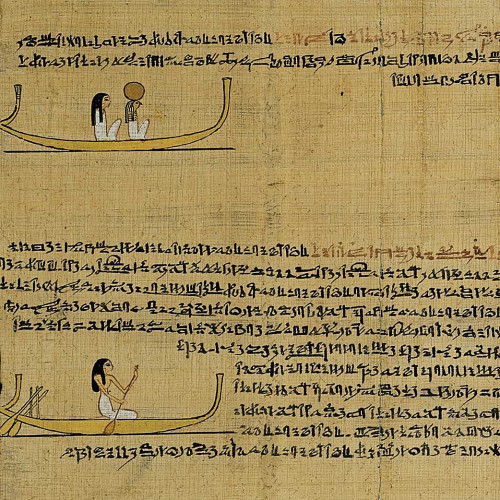

Texte mythologique en hiéroglyphes

L’écriture hiéroglyphique en Égypte apparaît à la fin du 4e millénaire. Elle semble née d’un besoin pratique. Dans la vallée du Nil, chaque année, les crues déposant leur limon brouillaient toutes les marques de propriété entre les champs et obligeaient à refaire un travail d’arpentage. Ce serait la raison de la naissance de l’écriture dans la civilisation égyptienne. Mais les impératifs des chantiers des pyramides, de plus en plus complexes, pourraient en être une autre.

Les signes de base en sont les hiéroglyphes, dont le nombre oscille entre 750 et 1 000 et qui ont été utilisés jusque vers l’an 400 de notre ère. Ils sont gravés sur des tablettes et des morceaux de poteries livrant des dates et des informations administratives. Puis leur usage s’étend aux stèles et à la décoration de monuments.

L’écriture hiéroglyphique est figurative, c’est-à-dire que les signes qui la constituent sont des images représentant les éléments évoqués, traitées selon les conventions propres à l’art égyptien.

Né peu après l’écriture mésopotamienne, le système hiéroglyphique ne subit aucune transformation notable au cours de ses 40 siècles d’histoire, mais il donne naissance à deux formes d’écriture plus cursives mieux adaptées aux matières fragiles et aux besoins quotidiens.

© BnF

© BnF

Les signes de base en sont les hiéroglyphes, dont le nombre oscille entre 750 et 1 000 et qui ont été utilisés jusque vers l’an 400 de notre ère. Ils sont gravés sur des tablettes et des morceaux de poteries livrant des dates et des informations administratives. Puis leur usage s’étend aux stèles et à la décoration de monuments. L’écriture hiéroglyphique est figurative, c’est-à-dire que les signes qui la constituent sont des images représentant les éléments évoqués, traitées selon les conventions propres à l’art égyptien. Puisqu’ils notent un concept ou un objet, ces idéogrammes peuvent donc éventuellement être signifiants dans plusieurs langues et théoriquement compris par des gens ne parlant pas la même langue. Pourtant, ils ne constituent pas une écriture universelle car chaque culture possède un code de représentation propre : ainsi, l’eau est représentée chez les Égyptiens par des vagues, chez les Chinois par une évocation du courant, chez les Aztèques par la couleur bleue à l’intérieur d’un récipient.

Né peu après l’écriture mésopotamienne, le système hiéroglyphique ne subit aucune transformation notable au cours de ses 40 siècles d’histoire, mais il donne naissance à deux formes d’écriture plus cursives mieux adaptées aux matières fragiles et aux besoins quotidiens.

L’écriture hiératique

L’écriture hiératique égyptienne

Nés peu après l’écriture mésopotamienne, les hiéroglyphes égyptiens ne subissent aucune transformation notable au cours des 40 siècles d’histoire du pays, mais il donnent naissance à deux formes d’écriture plus cursives mieux adaptées aux matières fragiles et aux besoins quotidiens.

L’écriture hiératique aux signes simplifiés et non figuratifs permet une copie rapide. C’est l’écriture de l’administration et des transactions commerciales mais elle sert aussi à noter les textes littéraires, scientifiques et religieux. Écriture quotidienne de l’Égypte pendant près de deux millénaires et demi, elle est évincée de son emploi profane par une autre cursive, le démotique, dès lors son usage est limité aux documents religieux.

© BnF

© BnF

L’écriture hiératique aux signes simplifiés et non figuratifs permet une copie rapide. C’est l’écriture de l’administration et des transactions commerciales mais elle sert aussi à noter les textes littéraires, scientifiques et religieux. Écriture quotidienne de l’Égypte pendant près de deux millénaires et demi, elle est évincée de son emploi profane par une autre cursive, le démotique, dès lors son usage est limité aux documents religieux.

L’écriture démotique

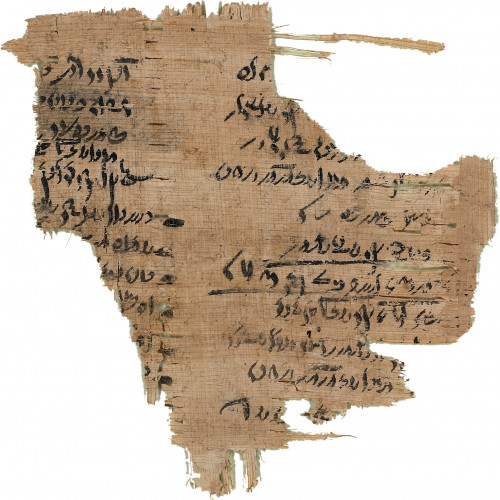

Texte démotique sur papyrus

Nés peu après l’écriture mésopotamienne, les hiéroglyphes égyptiens ne subissent aucune transformation notable au cours des 40 siècles d’histoire du pays, mais il donnent naissance à deux formes d’écriture plus cursives mieux adaptées aux matières fragiles et aux besoins quotidiens.

L’écriture hiératique aux signes simplifiés et non figuratifs permet une copie rapide. Écriture quotidienne de l’Égypte pendant près de deux millénaires et demi, elle est évincée de son emploi profane par une autre cursive, le démotique.

L’écriture démotique devient à partir du 7e siècle avant J.-C. l’écriture officielle. C’est la seule écriture égyptienne à connaître une large utilisation dans la vie quotidienne ("démotique", du grec demotika, "écriture populaire"). Très cursive, riche en ligatures et abréviations, elle a perdu, elle aussi, tout aspect iconique.

Cependant, même si l’écriture joue un rôle immense dans la vie de l’Égypte ancienne, seul un nombre restreint d’individus a accès à la lecture des textes et à la pratique de l’écriture. Selon des estimations récentes, moins de 1 % de la population aurait été alphabétisée au cours du règne des pharaons. Aussi le fait de savoir lire et écrire conférait-il un statut envié et pouvait-il conduire aux charges les plus élevées. La fonction de scribe est donc une place recherchée mais difficile à atteindre.

© BnF

© BnF

L’écriture démotique devient à partir du 7e siècle avant J.-C. l’écriture officielle. C’est la seule écriture égyptienne à connaître une large utilisation dans la vie quotidienne (« démotique », du grec demotika, signifie « écriture populaire »). Très cursive, riche en ligatures et abréviations, elle a perdu, elle aussi, tout aspect iconique. Cependant, même si l’écriture joue un rôle immense dans la vie de l’Égypte ancienne, seul un nombre restreint d’individus a accès à la lecture des textes et à la pratique de l’écriture. Selon des estimations récentes, moins de 1 % de la population aurait été alphabétisée au cours du règne des pharaons. Aussi le fait de savoir lire et écrire conférait-il un statut envié et pouvait-il conduire aux charges les plus élevées. La fonction de scribe est donc une place recherchée mais difficile à atteindre.