La vie des moines

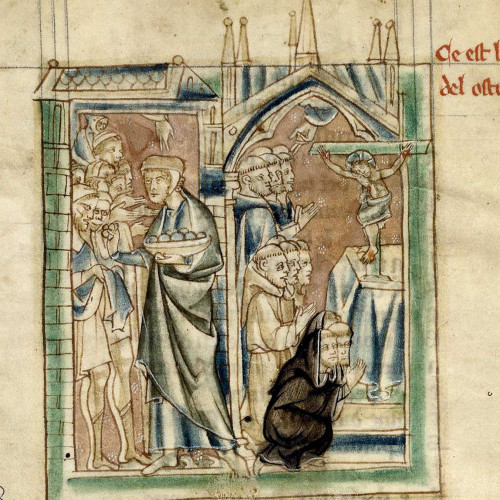

Saint Benoît donnant sa règle à un moine

Au 6e siècle, Benoît de Nursie rédige une série de consignes pour l’organisation de la vie quotidienne et spirituelle au sein du monastère qu’il a fondé quelques années plus tôt sur le mont Cassin (Italie). Les 73 chapitres qui composent la règle donnent des indications très précises pour mener une vie équilibrée, partagée entre prière et action, activités individuelles et en communauté.

Le quotidien d’un moine doit être réglé en fonction de ce que Benoît nomme “l’Œuvre de Dieu” : la journée est rythmée par huit offices, la lecture et l’étude et des séances de travaux manuels. La règle de saint Benoît est massivement diffusée à travers l’Europe grâce aux copistes. Elle est adoptée par de nombreux monastères parce qu’on l’estime facile à appliquer : on parle d’ordre bénédictin.

L’application de la règle de saint Benoît a des conséquences sur l’organisation spatiale du monastère, qui devient dès lors un véritable complexe architectural au cœur duquel on retrouve l’église (signalée par un clocher), flanquée d’un cloître. Tout autour, des pièces et des espaces sont dédiés à la vie quotidienne (dortoir), au travail (ateliers de cordonnerie, tannerie, cordonnerie, scriptorium), à la préparation des repas (boulangerie, brasserie, cuisine), à l’activité agricole (verger, basse-cour), à l’accueil des visiteurs de marque, à la médecine (pharmacie, jardin de plantes médicinales…) et d’autres dépendances.

Les moines ne sont pas seuls à s’occuper de toutes ces tâches ; ils sont aidés par les villageois et les paysans. En dehors de l’abbaye de Cluny, le monastère de Saint-Gall (actuellement en Suisse) est un très bon exemple de l’architecture bénédictine.

© BnF

© BnF

La vie dans un monastère est régie par un ensemble de règles très précises, organisant en 73 chapitres les activités matérielles, intellectuelles et spirituelles des moines : c’est la règle de saint Benoît, en vigueur dès le 6e siècle.

Quand Benoît naît vers 480, l’Empire romain vient de s’effondrer et les premières communautés monastiques se développent en Occident. Dégoûté par la corruption qui règne à Rome, Benoît mène quelque temps une vie d’ermite avant de fonder le monastère du Mont-Cassin vers 529. C’est là qu’il rédige sa Regula Monachorum détaillant, en 73 chapitres, l’organisation d’un monastère, la vie matérielle et spirituelle des moines. Considéré comme le père du monachisme occidental, il donne son nom à l’ordre des bénédictins.

Les cisterciens, des moines bâtisseurs

Aux 11e-12e siècles, la puissance de l’Église est à son apogée. Mais certains critiquent la richesse de ses membres. En 1098, des moines décident en réaction de fonder une nouvelle abbaye : celle de Cîteaux, et créent ainsi l’ordre cistercien.

Les cisterciens, emmenés par Bernard de Clairvaux, sont connus pour être des bâtisseurs. Ils construisent près de 800 abbayes en Europe. Les plus expérimentés se déplacent de chantier en chantier pour partager leur savoir-faire. Cependant, les moines continuent à faire appel aux compétences d’artisans qualifiés.

© Bibliothèque municipale de Dijon

© Bibliothèque municipale de Dijon

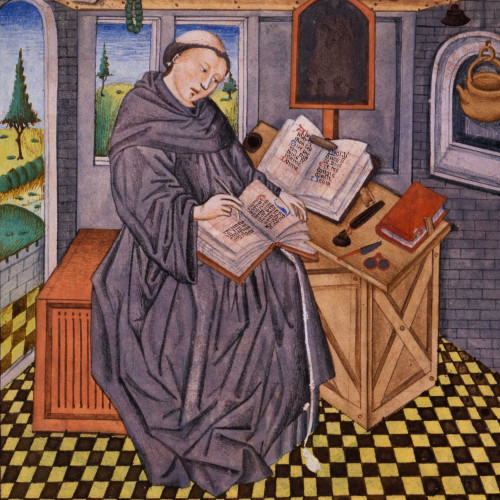

Le moine copiste dans son atelier ("scriptorium")

On ne voit qu’un seul moine sur cette image, mais les moines copistes travaillent à plusieurs, encadrés par des chefs d’atelier qui distribuent, contrôlent et corrigent leur travail, afin que les livres contiennent le moins de fautes possible.

Une règle facile à appliquer

Moines en prière

La vie dans un monastère est régie par un ensemble de règles très précises, organisant en 73 chapitres les activités matérielles, intellectuelles et spirituelles des moines : c’est la règle de saint Benoît, en vigueur dès le 6e siècle.

Saint Benoît rédige une règle simple, qui met en place une vie communautaire solidement structurée, sous l’autorité d’un père spirituel, l’abbé. Cette règle organise la vie monastique à travers trois activités : le travail manuel, la lecture des textes sacrés et l’office divin. Elle privilégie la prière personnelle, afin d’avoir une communication plus intime avec Dieu et d’amener à la perfection intérieure.

© BnF

© BnF

Saint Benoît rédige une règle simple, qui met en place une vie communautaire solidement structurée, sous l’autorité d’un père spirituel, l’abbé. Cette règle organise la vie monastique à travers trois activités : le travail manuel, la lecture des textes sacrés et l’office divin. Elle privilégie la prière personnelle, afin d’avoir une communication plus intime avec Dieu et d’amener à la perfection intérieure. Elle prône également les vertus monastiques, comme l’humilité, le renoncement à soi-même, la charité. La devise de saint Benoît, "Ora et labora" (Prie et travaille), est restée celle de l’ordre bénédictin.

Benoît meurt en 547. Sa Règle des moines est diffusée par Grégoire le Grand, pape de 590 à 604. Afin que tous les monastères possèdent la même organisation et les mêmes règles morales, Pépin le Bref, qui règne de 751 à 768, impose la règle de saint Benoît aux moines. Celle-ci est massivement diffusée à travers l’Europe grâce aux copistes et est adoptée par de nombreux monastères parce qu’on l’estime facile à appliquer : on parle d’ordre bénédictin.

Aux 11e-12e siècles, les moines cisterciens emmenés par saint Bernard ne critiquent pas la règle de saint Benoît, mais le laxisme avec lequel elle est désormais appliquée dans les ordres les plus puissants.