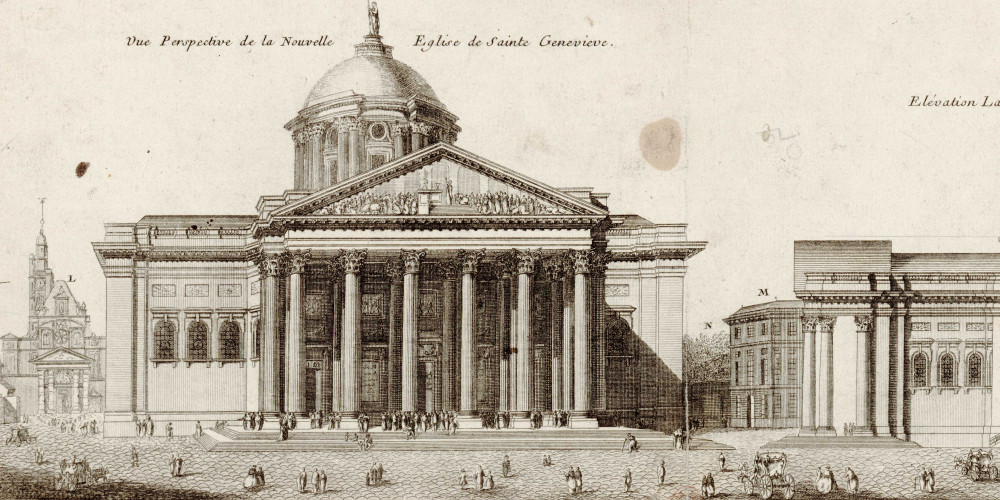

Paris au temps des colonnade

Plan de l’église Sainte-Geneviève, devenue le Panthéon

La mode des colonnades est lancée avec la façade orientale du Louvre de Claude Perrault. Elle est confortée par les écrits de deux théoriciens particulièrement influents au 18e siècle, les abbés Jean-Louis de Cordemoy et Marc-Antoine Laugier. Tous deux contribuent à la diffusion d’une culture rationaliste de la construction : la colonne, largement mise en évidence, s’oppose à l’illusion baroque

Un idéal gréco-gothique

Dans son Nouveau traité de toute l’architecture (1706), Cordemoy condamne sévèrement l’emploi des ordres en “bas-relief” : “Les colonnes ne sont point faites pour être renfermées dans des murailles, ou simplement adossées contre elles.” Il réclame des églises “dans le goût du Portique de l’entrée du Louvre”, qu’il considère comme “la plus belle chose au monde”. Selon lui, l’église du Val-de-Grâce est “sans contredit la mieux bâtie”, mais de simples colonnes auraient été plus pertinentes que ces “inutiles et pesantes arcades” reposant sur des

pilastres

et des

piédroits

qui obscurcissent l’espace. Combinées à la logique et la stabilité de l’architecture antique, la lumière et la hardiesse des églises gothiques incitent Cordemoy et ses contemporains à rêver d’un idéal gréco-gothique, bientôt incarné par le projet de Soufflot pour Sainte-Geneviève.

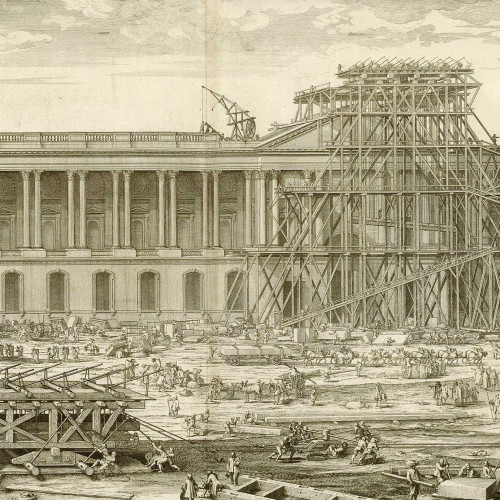

Construction du fronton du Louvre

Sur le chantier de la colonnade du Louvre en 1667, un grand nombre de machines sont inventées. Des pierres impressionnantes par leur grandeur et leur finesse (15 X 4 X 1, 5 mètres) sont acheminées depuis les carrières de Meudon (à une dizaine de kilomètres). Posées sur de longues charrettes, elles sont tirées par 14 chevaux. Pour élever et poser ces pierres à plus de 30 mètres de hauteur, on fait construire, sous la direction du maître charpentier Ponce Cliquin, une machine spéciale qui combine treuil, poulies, leviers, grues… le tout posé sur des madriers (chemins de planches de bois) ou des rails.

Les règnes de Louis XIII et Louis XIV transforment profondément le palais du Louvre.

En 1660, l’architecte Louis Le Vau est chargé du projet d’achèvement du Louvre. Les derniers restes du Louvre médiéval sont démolis.

En 1667, une commission à laquelle appartient le médecin Claude Perrault décide de l’édification de la colonnade : face à la ville, une façade monumentale dominée par un péristyle à colonnes doubles occupe tout l’étage. Le gros œuvre est terminé en 1672, tandis que le roi délaisse peu à peu le Louvre pour Versailles, laissant l’ensemble inachevé.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Vue d’optique représentant l’extérieur de la Chapelle du Château de Versailles, du côté de la Cour

Des colonnes ; toujours des colonnes !

L’Essai sur l’architecture de Laugier (1753) accentue encore la dimension morale du discours de Cordemoy. Son impact sur le paysage parisien est tel que, dans son Tableau de Paris (1781-1790), Louis-Sébastien Mercier critique une mode qui touche désormais à la paresse : “Que le génie de nos architectes est monotone ! Comme ils vivent de copies, de répétitions éternelles ! Ils ne savent plus construire le plus petit édifice sans colonnes ; toujours des colonnes, de sorte que les monuments n’ont plus de caractères distinctifs ; ils ressemblent tous, plus ou moins, à des temples.”

D’autres édifices à colonnades à Paris

. Façade extérieure est de la cour Carrée du Louvre, 1er, Louis Le Vau, Charles Le Brun, François d’Orbay et Claude Perrault, 1667-1678 : le premier jalon d’une longue lignée de colonnades.

. Chapelle du château de Versailles, Jules Hardouin-Mansart et Robert de Cotte, 1689-1710 : les colonnes de la tribune.

. Hôtel de la Marine, place de la Concorde, 8e, Ange-Jacques Gabriel, 1766-1775 : une composition largement inspirée de la colonnade du Louvre.

. École de Chirurgie, 12, rue de l’École-de-Médecine, 6e, Jacques Gondoin, 1776-1786.