Restauration : l’émergence de principes communs

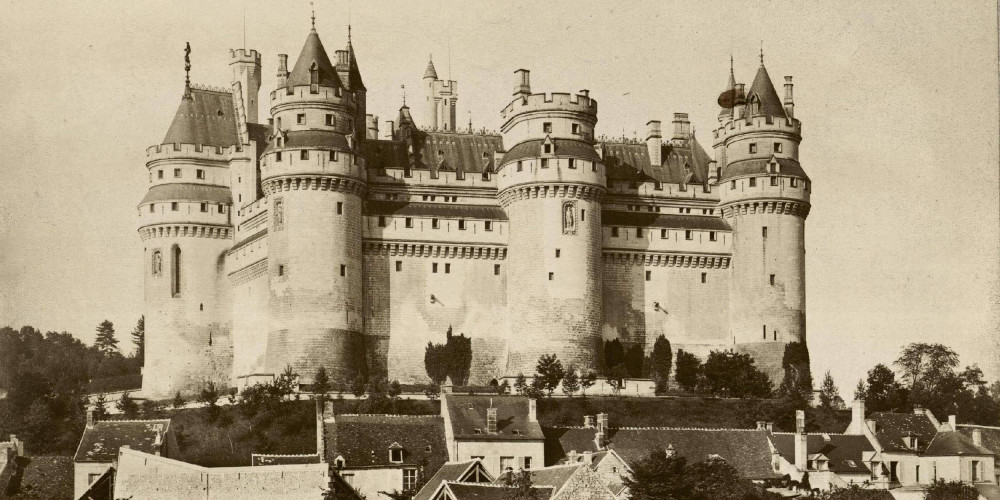

Château de Pierrefonds, côté nord

En 1858, Napoléon III charge l’architecte Viollet-le-Duc de reconstruire le château de Pierrefonds, en ruines depuis le 17e siècle.

En apparence, Viollet-le-Duc restaure un château du Moyen Âge. En réalité, il "réinvente" un bâtiment qui n’a jamais existé sous cette forme, sans hésiter à utiliser les techniques de construction les plus modernes. Très controversé, il devient pourtant l’un des précurseurs de la restauration de bâtiments anciens.

© INHA

© INHA

Grâce à l’intérêt du 19e siècle pour le Moyen Âge, l’opinion prend conscience de la nécessité de protéger les monuments. En 1830 est créé le premier poste d’Inspecteur général des monuments historiques. En 1837 naît la Commission des monuments historiques. Mais ce n’est qu’au 20e siècle que les bases de la restauration sont adoptées au niveau international.

Viollet-le-Duc, pionnier controversé

Pionnier de la restauration, Viollet-le-Duc joue un rôle central, mais très controversé, dans l’établissement d’une théorie de la sauvegarde des bâtiments anciens. Pour lui, une restauration réussie est stylistique : le bâtiment doit y retrouver une unité cohérente, même si elle n’a jamais existé dans les faits. Aussi les ajouts ultérieurs doivent-ils être gommés sans état d’âme.

Restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire, c'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné.

À cette position s’oppose le non-interventionnisme de l’Anglais John Ruskin.

Il est précieux de posséder non seulement ce que les hommes ont pensé et senti, mais ce que leurs mains ont manié, ce que leur force a exécuté, ce que leurs yeux ont contemplé, tous les jours de leur vie.

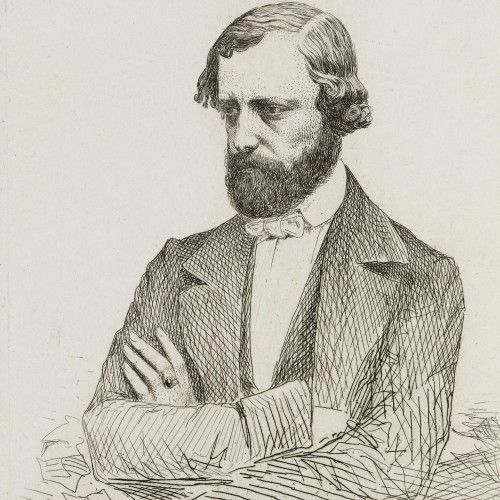

Portrait d’Eugène Viollet-le-Duc

Né en 1814, Viollet-le-Duc est l’un des premiers architectes à restaurer des bâtiments médiévaux, comme la Cathédrale Notre-Dame ou la sainte-Chapelle à Paris. Il construit aussi quelques bâtiments modernes.

Grâce à ses connaissances approfondies en architecture et en histoire, il est aussi l’auteur de nombreux livres sur la construction à travers les siècles, qu’il illustre de ses propres dessins. Certaines de ses publications sont encyclopédiques, comme le Dictionnaire raisonné de l’architecture française du 11e au 16e siècle. D’autres sont des ouvrages romancés et pédagogiques. Ainsi, dans Histoire d’une maison, un jeune homme de 16 ans découvre les secrets de la construction d’une maison, des plans à la charpente.

Son œuvre a influencé de nombreux architectes du 20e siècle.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

John Ruskin

John Ruskin (1819-1900) est un écrivain, critique d'art et penseur britannique, connu pour ses prises de position sur l’architecture et la préservation du patrimoine. Il prône le respect de l’authenticité des bâtiments anciens. Sa vision est opposée à celle de l'architecte Viollet-le-Duc.

Muséum national d'histoire naturelle (Paris) - Direction des bibliothèques et de la documentation

Muséum national d'histoire naturelle (Paris) - Direction des bibliothèques et de la documentation

Les bases d’une restauration scientifique : rédaction de chartes

Ce n’est que plus tard, dans les années 1930, que les bases d’une restauration scientifique, faisant appel à des spécialistes de champs différents (archéologues, historiens, scientifiques, architectes…) sont posées. Au cours du 20e siècle, à l’initiative des professionnels, plusieurs chartes internationales délimitent le champ de la restauration : la charte d’Athènes en 1931, la charte de Venise en 1964, la charte de Cracovie en 2000.

Les principales conclusions, entre étude approfondie du bâtiment et restauration minimum

Ces chartes affirment les principes suivants :

- Nécessité de s’appuyer sur une étude approfondie du bâtiment, et donc sur des équipes pluridisciplinaires (professionnels du bâtiment, historiens, archéologues…).

- Principe d’une restauration minimum : nécessité d’entretenir les monuments, et de ne recourir que de façon exceptionnelle à la restauration, sans rien y ajouter qui ne serait avéré par les études préalables.

- Respect de tous les moments de la vie du bâtiment : contrairement aux convictions de Viollet-le-Duc, les différents apports historiques sont d’égale valeur et ne peuvent être détruits au nom d’une unité stylistique du bâtiment.

- Principe de visibilité, notamment dans l’utilisation de techniques et matériaux modernes, y compris le béton armé. La charte d’Athènes valide cet emploi. Les chartes suivantes reviennent en arrière en conseillant d’utiliser autant que possible des matériaux traditionnels. Si leur usage est indispensable, les matériaux nouveaux doivent être cachés. Au contraire apparaître de façon très visible quand il n’est pas possible de les dissimuler. De manière plus générale, toutes les interventions contemporaines doivent être très repérables aisément.

- Principe de réversibilité : possibilité de revenir à l’état avant restauration.

La restauration des murs bahuts

Les murs bahuts supportent la charpente. Abimés lors de l'incendie, ils sont restaurés.

© David Bordes - Rebâtir Notre-Dame de Paris

© David Bordes - Rebâtir Notre-Dame de Paris