Le Petit Trianon, ses "fabriques" et ses jardins

Dans le parc du château de Versailles, le Petit Trianon est construit à la demande de Louis XV. Mais ce château aux dimensions modestes reste surtout associé à la figure de Marie-Antoinette, dernière reine de France, qui l’occupe juste avant la Révolution française.

Les dimensions du Petit Trianon n’ont rien à voir avec celles des grands palais. Au 18e siècle, les petites pièces, intimes et presque simples, sont préférées aux grands espaces fastueux : plutôt que d’exprimer la puissance, comme dans le Château de Versailles tout proche, l’architecture s’intéresse désormais aux espaces à vivre.

Une multitude de petits édifices appelés "fabriques", certains à vocation utilitaire, ponctuent le paysage qui entoure le Petit Trianon.

Mots-clés

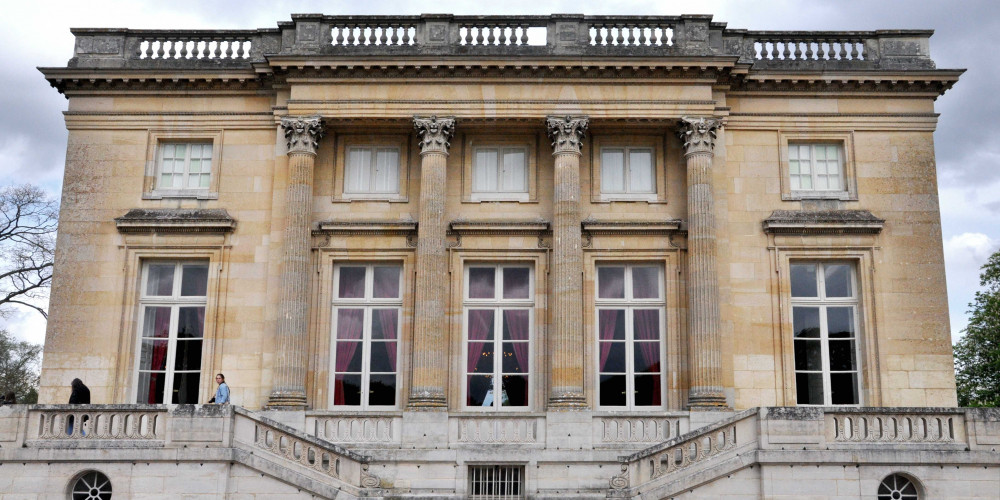

La façade ouest du Petit Trianon

Modèle d’équilibre et d’harmonie, aux proportions parfaites, le Petit Trianon est un petit palais au plan carré de 23 m de côté.

En 1762, Louis XV ordonne à Ange-Jacques Gabriel la construction du Petit Trianon afin de profiter des beautés du parc qui l’entoure. Plus tard, la reine Marie-Antoinette, devenue mère, souhaite offrir à ses enfants une vie simple, loin des règles rigides de la vie de la Cour. Le Petit Trianon devient un véritable refuge, de plus en plus détaché de Versailles.

Chaque façade du Petit Trianon est une déclinaison des trois autres ; selon son importance, chaque façade est plus ou moins décorée : celle de l’ouest, où se situent les pièces de réception, est rythmée par quatre colonnes colossales (de haut en bas).

En dehors de ces quelques ornements et d’une balustrade qui couronne le tout, le parement (la surface de la pierre) est lisse. Pas de dorures, ni d’imposantes sculptures comme on avait l’habitude d’en voir à Versailles. Cette simplicité passe pour être l’ultime expression de l’élégance, où tout repose sur la géométrie et la justesse des mesures dans leurs moindres détails.

Mots-clés

© Vinca Hyolle

L’escalier d’honneur

L’entrée des visiteurs s’effectue par le vestibule dans lequel l’escalier d’honneur mène au premier étage. Le grand escalier donne sur l’antichambre dans laquelle les invités patientent avant d’être reçus.

Au 20e siècle, l’architecte Auguste Perret, considéré comme le père du béton armé, reprend pour la conception de ses propres escaliers les dimensions des marches du Petit Trianon (13 x 39 cm) car il y voit le pas de Marie-Antoinette !

Mots-clés

© Vinca Hyolle

La salle de billard

L’antichambre

La grande salle à manger

Le salon de compagnie

Le boudoir de la reine

La simplicité et la sobriété du style Louis XV sont évidents dans cette pièce.

La salle de bains

Les “chaises percées” (toilettes)

L’entresol

Le dernier étage, appelé aussi attique

Le réchauffoir

Le plafond du réchauffoir

Le couloir menant au réchauffoir

Le pavillon français

Une multitude de petits édifices, que l’on appelle "fabriques", ponctuent le paysage autour du Petit Trianon. Au milieu du jardin français, le pavillon français, construit par Ange-Jacques Gabriel, est un salon de musique, de jeu et de conversation largement ouvert grâce à ses grandes portes-fenêtres donnant sur les allées du jardin.

© Vinca Hyolle

Dallage polychrome du pavillon français

Le pavillon frais

Le pavillon frais

Ce petit bâtiment, constitué d’une seule pièce de 60 m2, est enveloppé d’un treillage vert.

Le pavillon frais

Ce petit bâtiment, constitué d’une seule pièce de 60 m2, est enveloppé d’un treillage vert.

Les sphinges du belvédère

Allégorie de l’Hiver au belvédère

Le Temple de l’Amour

Le hameau de la reine

La comédie

La comédie

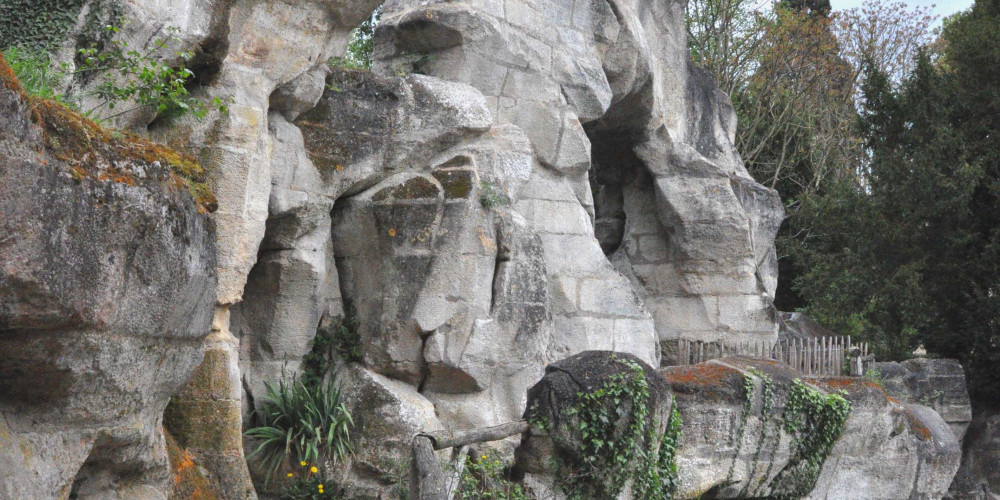

Les rochers artificiels

- Direction éditoriale

Françoise Juhel, Éditions multimédias, BnF

Édition

Nathalie Ryser, Pierre-Emmanuel Jouanneau, Éditions multimédias, BnF

Traitement iconographique

Gisèle Nedjar, Éditions multimédias, BnF

Fichiers numériques réalisés par le département Reproduction de la BnF

© Bibliothèque nationale de France, 2 014

Tous droits réservés