Le carnet de Villard

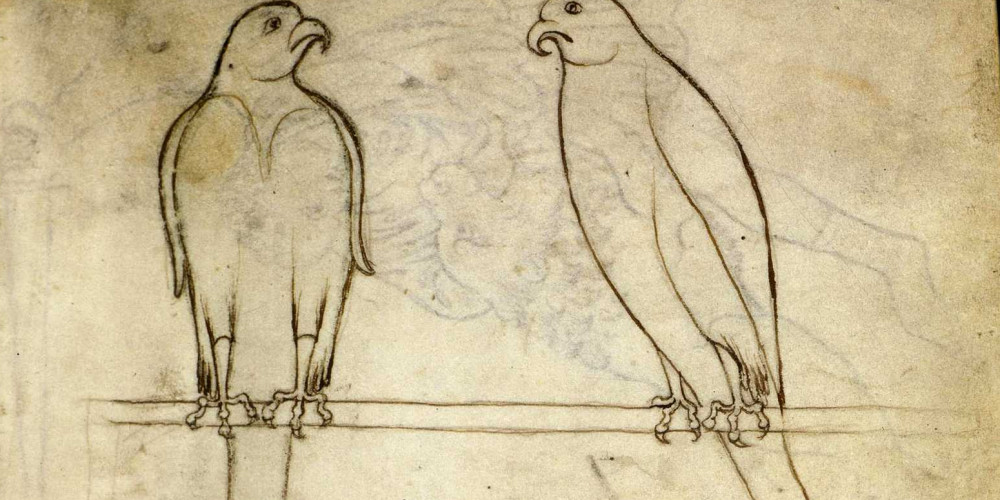

Un homme du 13e siècle, maître d'œuvre et dessinateur, Villard de Honnecourt, nous a laissé un carnet exceptionnel composé de notes et de croquis. La précision des schémas, la qualité des esquisses, l'exactitude des plans y sont remarquables. Le Carnet ne traite pas seulement de la construction des cathédrales mais plus généralement des techniques de construction de l'époque ; on y trouve les plans de la tour de Laon, l'élévation intérieure des chapelles absidales de la cathédrale de Reims ainsi que des motifs décoratifs, tels une rose rappelant celle de Chartres ou un pavage vu en Hongrie. Des connaissances techniques poussées se cachent souvent derrière des figures énigmatiques, cavaliers, visages humains ou figures animales qui sont autant de figures mnémotechniques que l'historien et architecte Roland Bechmann s'est appliqué à déchiffrer et à interpréter.

Mots-clés

Colimaçon - Guerrier ou voyageur

« De Honecort, cil qui fut en Hongrie. »> (De Honnecourt, celui qui est allé en Hongrie.)

L’équipement, trop léger pour un guerrier, pourrait convenir à un voyageur. Il peut faire penser à celui des membres de ces milices bourgeoises qui, à l’époque où vivait Villard de Honnecourt, prirent part, avec l’armée du roi de France, Philippe Auguste, à la bataille de Bouvines, en 1214. Peut-être y eut-il, parmi les milices urbaines, venu de la petite ville de Honnecourt qui dépendait depuis peu du roi de France, un détachement de ces gens du commun qui sont pour les chevaliers, écrit Georges Duby, « moins dignes de soins que ne sont les bons chevaux », et dont on parle peu dans les chroniques.

Pour Hahnloser l’escargot sur cette page, serait une allusion à une anecdote de l’époque. Le compagnon du Devoir de Liberté, Renaud Beffeyte, interrogé par Roland Bechmann, pense que le personnage représente un « chevalier du travail » en voyage. Ce qu’on a pris pour une lance trop mince serait en réalité une canne de compagnon et le geste de la main portée à la tête avec la position des doigts est un signe de reconnaissance de compagnon.

Christ en croix

Cette représentation d’un Christ en croix frappe par sa facture très réaliste qui contraste avec les images plus sereines – et moins émouvantes – que l’on trouve dans les œuvres du 12e siècle. Il annonce une tendance vers un plus grand réalisme et dénonce aussi la grande sensibilité de Villard dont on retrouve d’autres témoignages dans le manuscrit.

La tête de mort griffonnée en bas est postérieure.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Ours - Cygne - Jérusalem

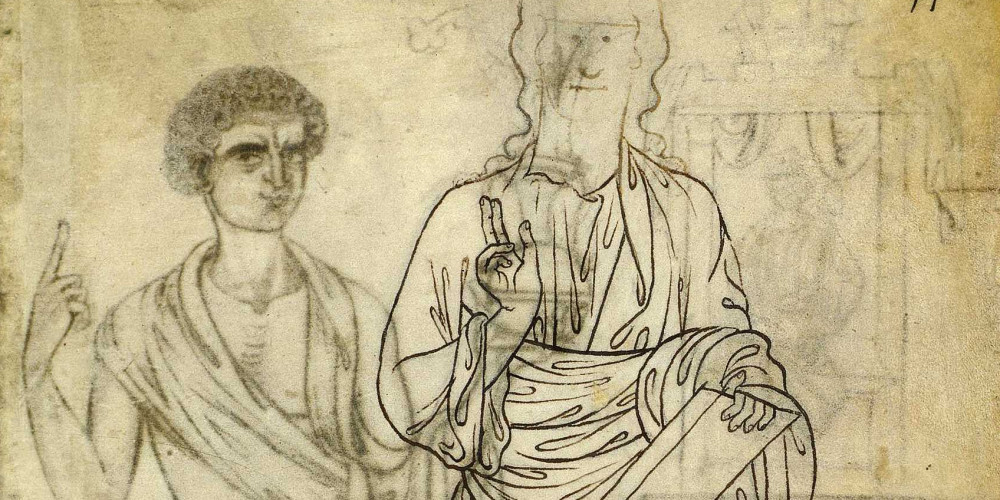

L’Église triomphante

Le style des plis du vêtement rappelle celui de certaines statues de la cathédrale de Reims, où l’on décèle, selon Lassus qui déplore que l’artiste ait tellement négligé les traits du visage, une influence de la statuaire antique, dont il devait rester encore, à l’époque, de nombreux fragments. Il rapproche aussi cette figure de l’école rhénane où, écrit-il, « le sentiment antique persiste pendant tout le XIIIe siècle ».

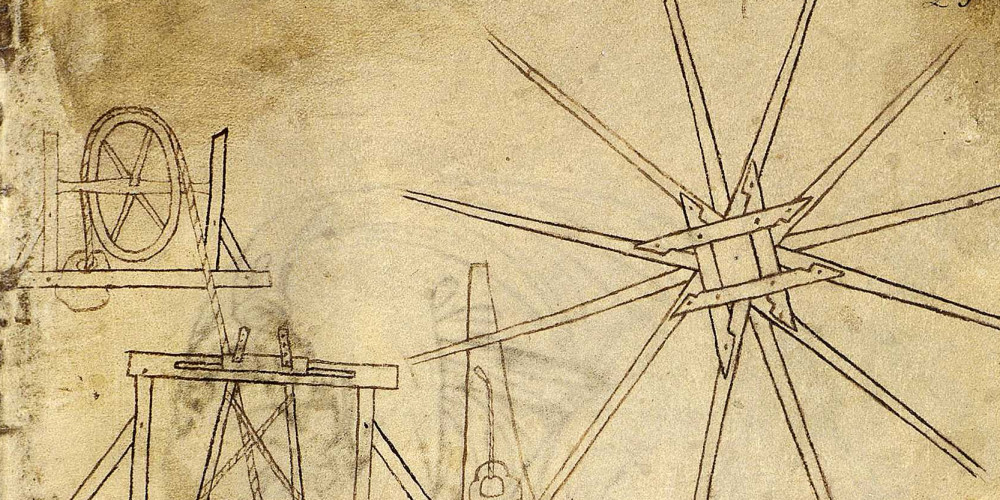

Le mouvement perpétuel

Nous n’avons affaire, ici, ni à une invention ni à un relevé de Villard, mais à un dessin qu’il a reproduit d’après une représentation ou d’après un récit. Remarquons que, lorsqu’il dessine une roue dans une machine, d’après nature, ou qu’il l’imagine, il la met en perspective, en lui donnant une forme ovale, ce qui n’est pas le cas ici. De même que Léonard de Vinci quelques siècles plus tard, Villard, en mentionnant deux solutions proposées par les « maîtres » et leurs discussions à maintes reprises sur ce sujet, semble sceptique sur la possibilité d’un mouvement perpétuel.

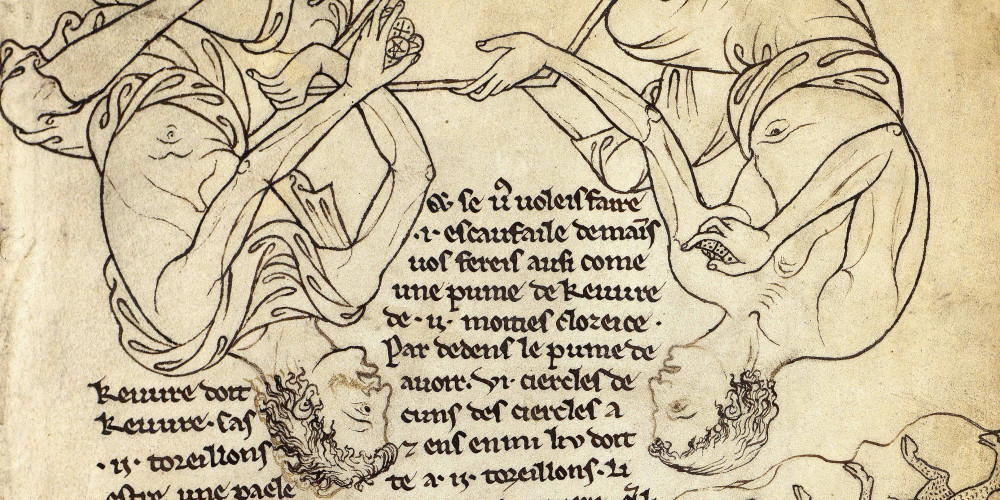

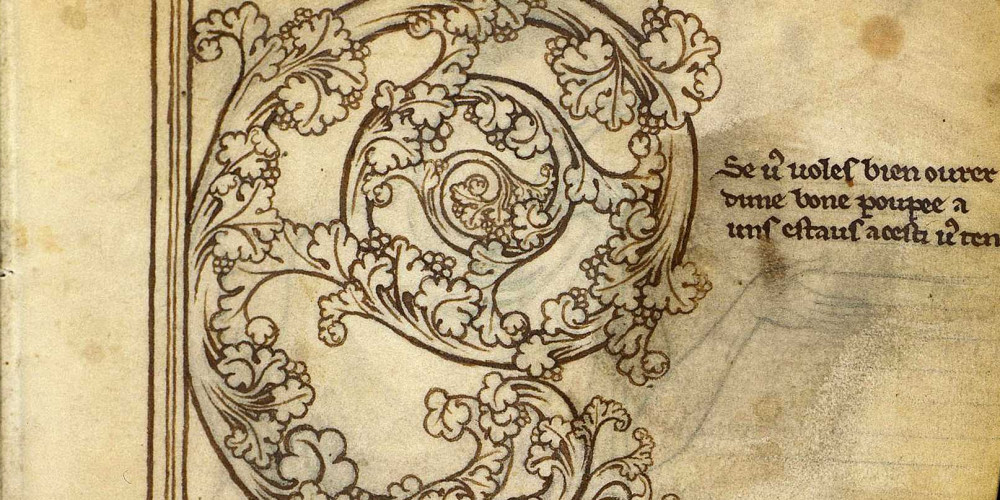

Têtes de sylvains et ornements végétaux

Les têtes où cheveux, barbe et moustache sont remplacés par des feuilles sont un motif assez courant dans la sculpture décorative des 12e et 13e siècles et probablement inspiré de modèles antiques. Villard en donne ici deux très belles versions personnelles, ainsi qu’un motif de feuilles destiné à décorer un arc et une recherche de feuillage dissymétrique.

© Bibliothèque nationale de France

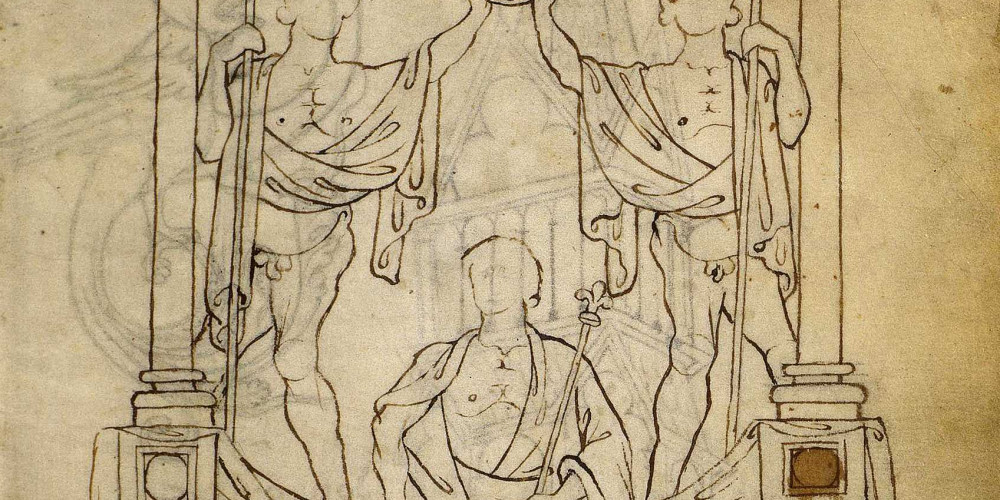

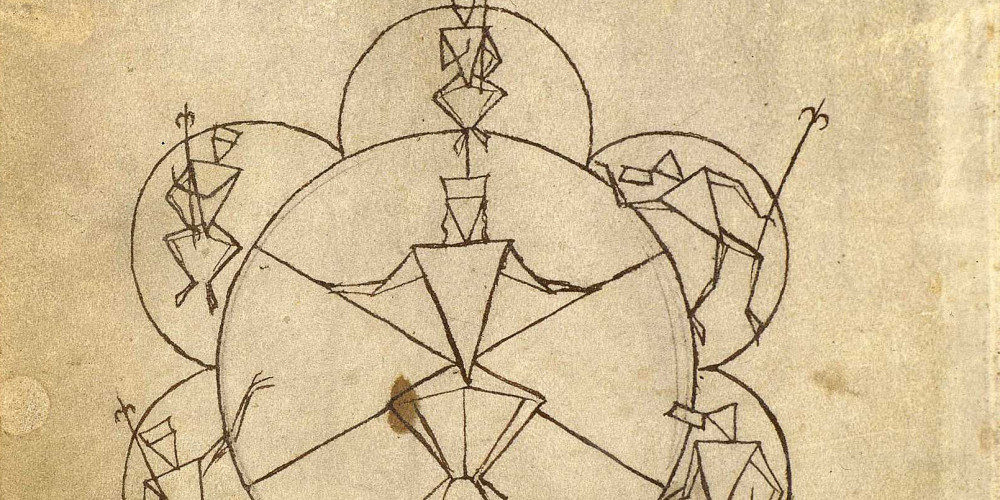

Composition en forme de frontispice, intitulée le tombeau d’un Sarrasin

Cette page a particulièrement intrigué les commentateurs, car cette composition ressemble fort peu aux diptyques gallo-romains, qu’évoquent Lassus et Hahnloser en interprétant le mot « Sarrasin » comme désignant un païen, donc un Romain.

Ce dessin rappelle un peu ces frontispices d’ouvrages du XVIe et du XVIIe siècles consacrés à l’architecture, et comportant des objets symboliques, mais aussi certaines compositions dans des ouvrages médiévaux. On en a un exemple sur une gravure sur bois d’un ouvrage de l’éditeur Jean du Pré, datant de 1493, Les Vigilles de la mort du feu roy Charles.

Roland Bechmann, ayant relevé dans le manuscrit des représentations précises de rituels encore en usage chez les compagnons au XIXe siècle, s’est demandé si ce dessin n’avait pas un sens ésotérique qui en apporterait l’explication. Un compagnon du Devoir de Liberté conforta cette hypothèse. En effet, chez ces compagnons, le terme « Sarrasin » désigne Hiram, architecte étranger appelé par le roi Salomon pour la construction du Temple de Jérusalem. Un autre indice, qui dénote la discrétion, ou peut-être l’humour de Villard, est d’indiquer qu’il ne vit cette composition qu’une fois. Or c’est effectivement une seule fois – lors de son initiation – que le compagnon prend connaissance de tous ces symboles. Ainsi, si cette composition évoque une sépulture, ce serait vraisemblablement celle de Hiram et ce dessin indiquerait que Villard pratiquait déjà des traditions qui se sont poursuivies jusqu’à nos jours, dans le compagnonnage et dans la franc-maçonnerie.

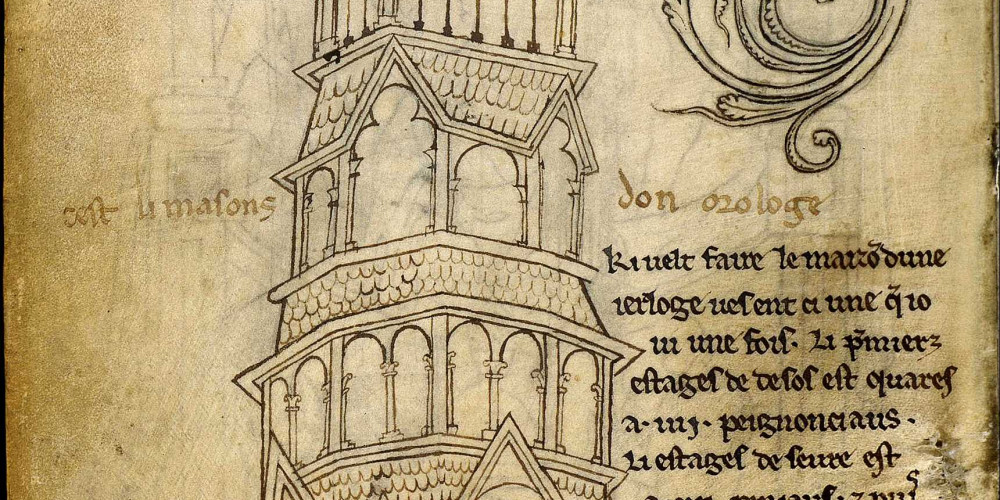

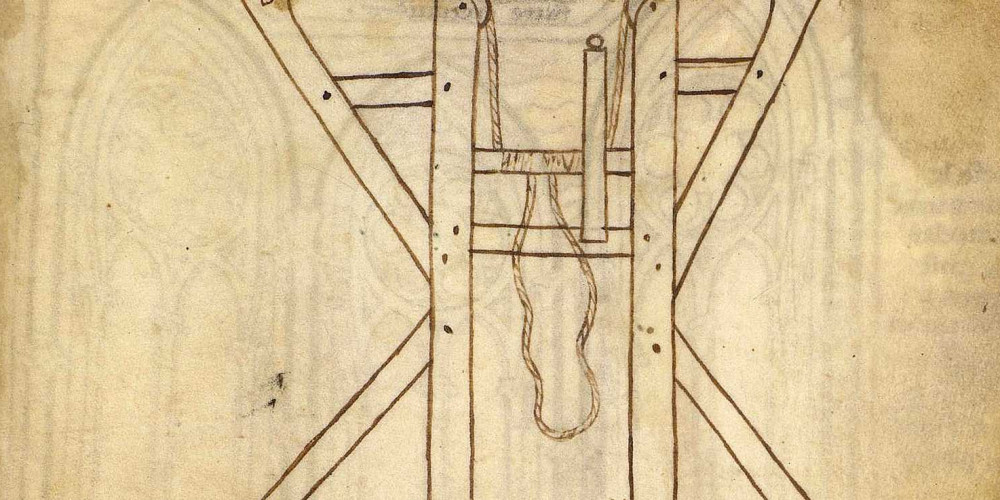

Maison d’horloge et lettre ornée

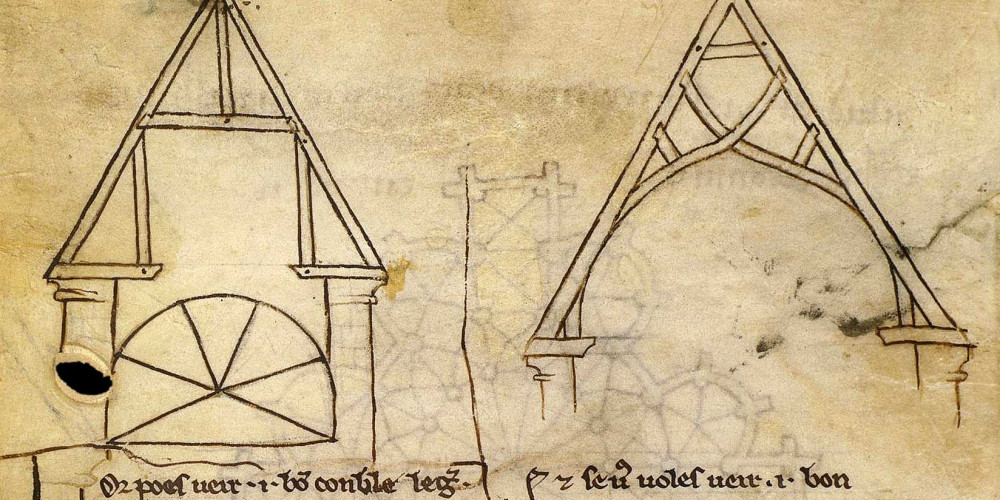

La légèreté de cette construction, manifestement en bois comme le reconnaît l’architecte Lassus, qui suppose pourtant qu’il s’agit d’une horloge à l’intérieur d’une église (qui sont généralement en pierre), les couvertures en écailles qui protègent les retraits successifs et le fait que Villard en décrive toutes les faces confirmeraient bien, selon Roland Bechmann, qu’il s’agit d’une construction extérieure, un clocher comprenant le carillon qui donne l’heure aux habitants de la ville. Il en a eu confirmation en trouvant à Zoutleeuw, en Belgique, sur le toit de l’église, un clocher de bois dont la composition présente une grande analogie avec le dessin de Villard.

Lutrin d’église

Planche naturaliste - Labyrinthe

Le christianisme a souvent intégré les rites païens plutôt que de les combattre. Ainsi, il a intégré les labyrinthes dans les édifices religieux. On en trouve à Chartres, Bayeux, Amiens, Reims.

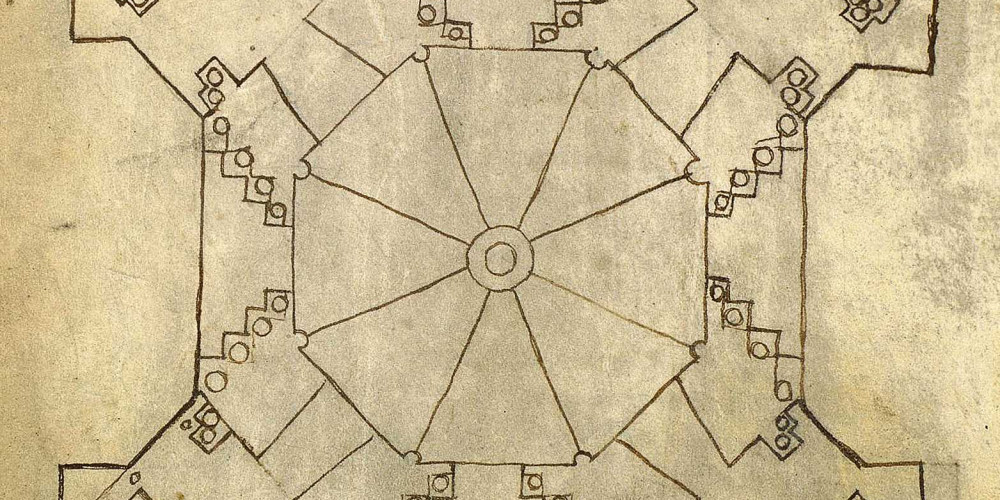

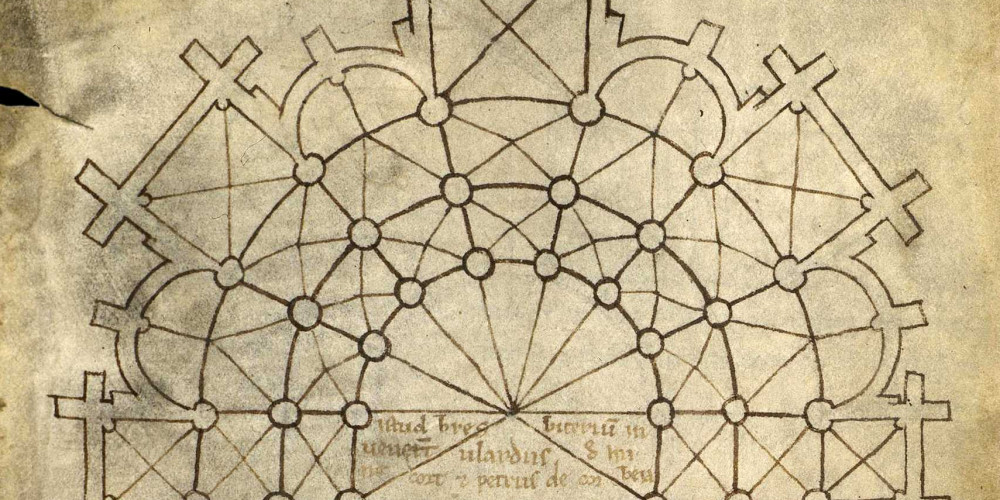

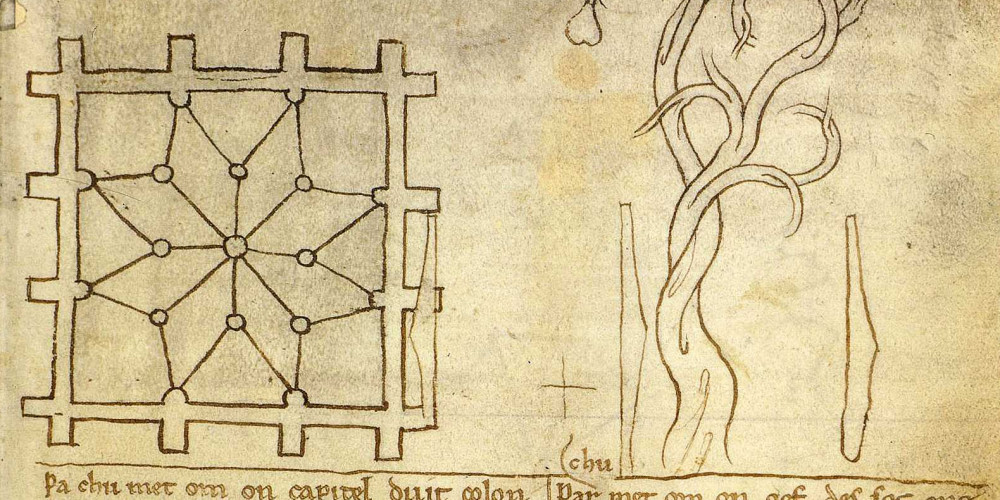

Ce dessin de Villard de Honnecourt représente très précisément le labyrinthe de la cathédrale de Chartres. Le cercle est entouré d’une bordure de marbre blanc ornée de 113 festons et gravée des vers du Miserere. Au centre le labyrinthe lui-même comprend 11 anneaux concentriques séparés par une bordure de marbre bleu. Il n’existe qu’un chemin pour rejoindre le centre sans impasses ni fausses pistes. Mais le chemin est laborieux : le chrétien qui le parcourt à genoux, en simulant le pèlerinage pour gagner son salut, doit à six reprises s’éloigner du centre alors qu’il y touche presque. Il parcourt ainsi dix fois la hauteur de la nef et l’on dit qu’il y mettait le même temps que pour parcourir en marchant une lieue.

Le pèlerin découvrait au centre une rosace, reflet de celle du vitrail ornant la façade, et, étrangement en ce lieu, l’image de Thésée et du Minotaure.

L’Église remplaça progressivement, dans les cathédrales et abbayes, l’image du Minotaure par celle du Christ avant d’entreprendre la destruction des labyrinthes qui finirent par apparaître comme une impardonnable concession aux rites païens.

Cette page présente également six dessins d’animaux soigneusement dessinés, une sauterelle, un chat, une mouche, une libellule, une écrevisse et un autre chat enroulé sur lui-même.

© Bibliothèque nationale de France

Calvaire avec Christ et deux personnages - Inscriptions - Croquis rajoutés

Ce dessin paraît être un projet de monument. Sur une colonne, dont le chapiteau s’évase en deux grandes volutes de feuillage, s’élève, au centre, une croix sur laquelle est cloué un Christ contourné, d’une anatomie réaliste.

En bas de la feuille, à droite, on voit, dans un petit cadre, comme un tableau, presque la même scène en réduction, avec le Christ dans une attitude identique, mais tourné dans l’autre sens.

© Bibliothèque nationale de France

Deux cavaliers armés

Ce dessin ne semble pas être une scène symbolique, comme la figure de l’Orgueil et celle de l’Humilité de la page 6, mais pourrait plutôt représenter une joute populaire ou illustrer un conte satirique ridiculisant la chevalerie, dans l’esprit de Don Quichotte. Le dessin est intéressant, notamment par les indications qu’il donne sur le harnachement des chevaux, plus sommaire pour celui de gauche qui paraît bien petit pour son cavalier. Les deux bêtes portent des sabots cloutés, et, entre les selles à pommeau et leur dos sont interposées des couvertures de protection.

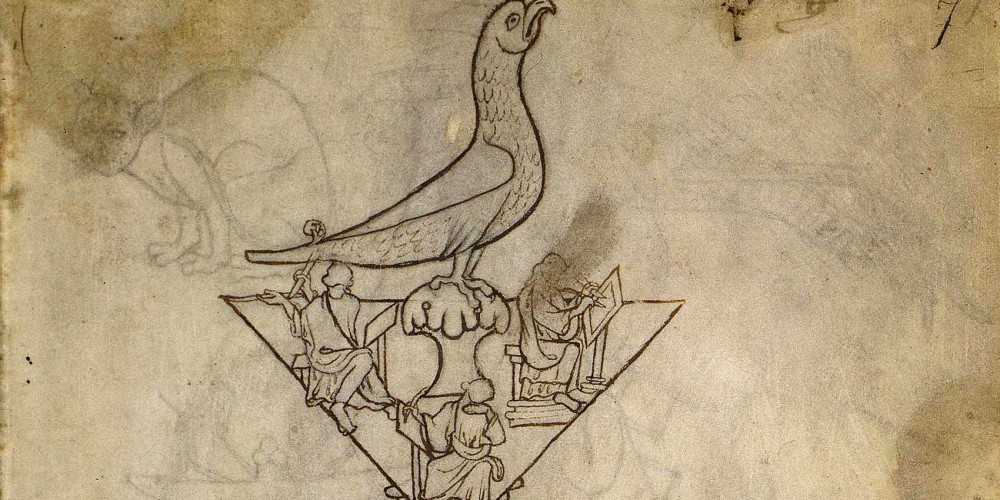

Joueurs de dés - Chaufferette inversable - Oiseau buveur automate

La page est couverte d’inscriptions qui se glissent entre les figures dessinées à des moments différents. Les deux séries de dessins se trouvent tête-bêche. Le texte concerne seulement deux objets, un oiseau automate et une chaufferette inversable. L’autre série de dessins semble avoir été dessinée antérieurement : accroupis, face à face, avec entre eux une sorte de plateau qui ressemble à une auge plate munie d’un bec d’écoulement de l’eau et qui pourrait être une auge à plâtre ou à mortier, deux hommes se font face, têtes et torses nus. L’un des hommes a une écharpe qui lui entoure la taille, et couvre son dos et ses épaules. Dans l’autre sens, on peut lire ce qui se rapporte aux autres figures.

Église de Laon : plan de la tour - Détail d’un clocheton - Figure barbue

Villard exprime son admiration pour cette tour, et ses contemporains ont certainement partagé son sentiment, car la cathédrale de Laon, et en particulier ses tours, ont été une source d’inspiration pour un certain nombre de grandes églises de cette époque. On cite notamment Bamberg, Naumburg et aussi Lausanne, et on n’a pas manqué d’attribuer à Villard la paternité de ces monuments.

Élévation de la tour de Laon

Destiné à faire apparaître les reliefs, les ressauts et les parties du bâtiment qui seraient invisibles dans un dessin « géométral », ce dessin a suscité de nombreux commentaires et hypothèses.

Vierge à l’enfant - Fenêtre de la cathédrale de Reims

La proportion de l’arc représenté sur cette page est ce que l’on appelle souvent le « tiers point » (notamment Oursel qui parle du « gracieux profil en tiers point » ). Cette appellation n’était d’ailleurs probablement pas celle de Villard. Lassus le nomme « ogive équilatérale », et Viollet-le-Duc, qui en apprécie aussi la proportion harmonieuse, l’appelle « arc équilatéral ». Dans cet arc brisé, le centre de chaque demi-arc coïncide avec la naissance du symétrique, les centres et la clef formant un triangle équilatéral.

Personnage religieux assis - Animal fantastique ornant une volute

Figure de style antique portant un vase - Tableau représentant un roi

Une des femmes jugées par Salomon

Le terme « demoiselle » peut, aujourd’hui, surprendre s’appliquant à la mère d’un enfant, mais, au Moyen Âge, il désignait toute personne du sexe féminin qui n’était pas une « dame », titre que, selon Littré, l’on donnait aux femmes des seigneurs, des chevaliers, des châtelains, alors que la dénomination de « damoiselle » fut longtemps réservée aux femmes mariées de la bourgeoisie.

Personnage assis avec épée au fourreau - Évêque - Personnage couronné

Roi rendant la justice - Suppliant agenouillé - Cinq personnages drapés

Villard, n’ayant donné aucune indication, a laissé le champ libre aux spéculations. Lassus, s’opposant à un érudit qui affirmait que chez les Francs on attachait toujours le manteau de la même manière, fait remarquer les différentes façons que l’on trouve sur cette page. Quoi qu’il en soit, les attitudes des personnages, la variété des différents drapés et les diverses dispositions des plis des vêtements font de cette composition une véritable collection de modèles à l’intention des peintres et des sculpteurs.

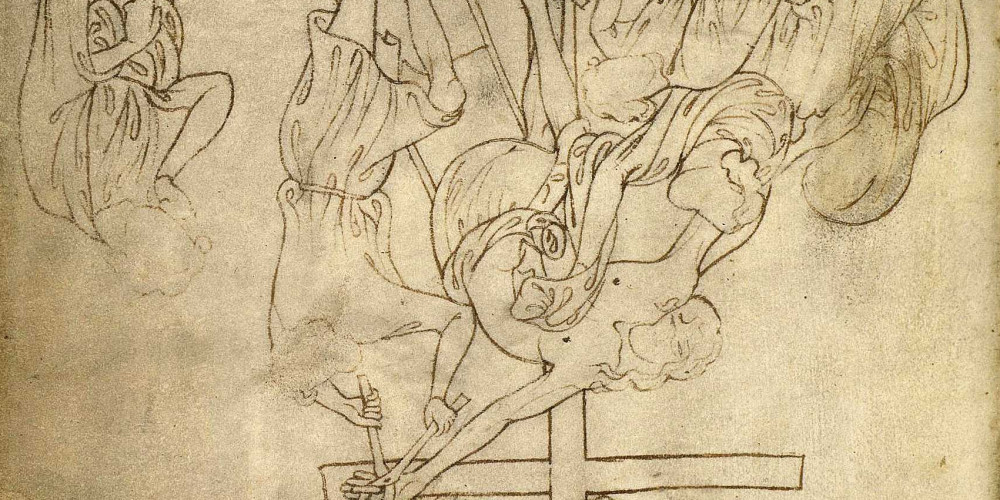

Descente de croix avec lion et taureau, symboles de deux évangélistes

Sur la feuille figurent aussi deux figures symboliques ailées, dessinées dans l’autre sens, représentant le bœuf de saint Luc et le lion de saint Marc tenant dans leurs pattes antérieures les rouleaux de leurs Évangiles respectifs. Ces figures, à moins qu’il n’y ait eu un grattage très précis, semblent avoir été tracées après la croix sur laquelle le dessin de leurs ailes est arrêté, et probablement après reliure, car elles sont dans le sens normal du carnet.

On a pensé que les symboles des deux autres évangélistes, saint Jean et saint Matthieu, qui en général sont représentés aussi, figuraient sur l’autre moitié de cette feuille de parchemin, qui a été enlevée et dont il ne reste qu’un onglet près de la couture, mais ce serait en contradiction avec la remarque précédente.

Homme et femme assis, l’homme tenant un oiseau sur son poing ganté

Un bout de dessin appartenant à la page 16 apparaît sur cette page : il s’agit de l’extrémité des lances des cavaliers, les pages 16 et 27 faisant partie de la même feuille de parchemin ultérieurement repliée et cousue pour former le carnet.

Lutteurs - Plan d’église cistercienne - Chœur de l’église de Cambrai

Que Villard se soit particulièrement intéressé aux absides d’églises, au point d’en donner quatre plans dans son manuscrit, n’est pas surprenant, car c’était par là que l’on commençait la construction ou la reconstruction dans un nouveau style.

Comme l’écrit Viollet-le-Duc, « Les tracés des cathédrales étaient commencés par le rond-point. C’était la disposition de l’abside qui commandait l’écartement relatif des piles de la nef et des bas-côtés. En outre, si la nef n’était pas terminée, on pouvait néanmoins utiliser l’église, car c’était dans cette partie, le chœur, que l’on célébrait l’office religieux.

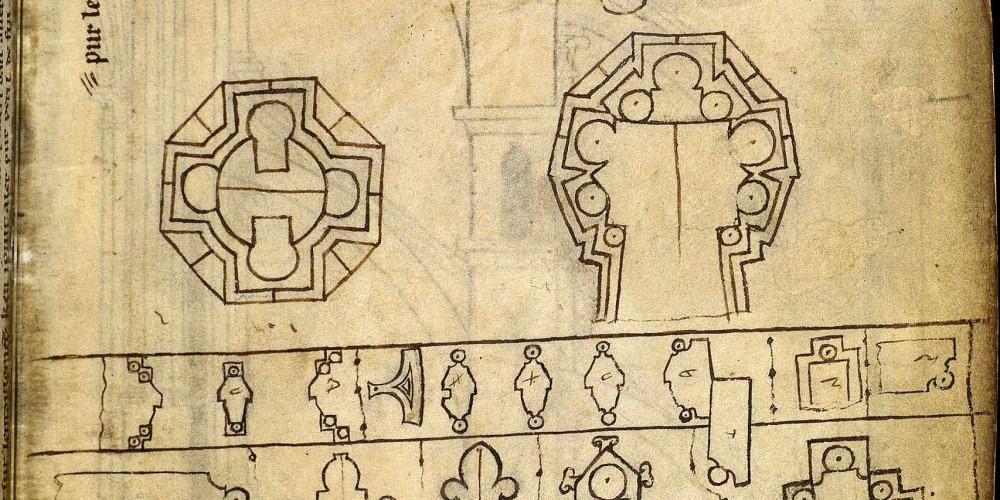

Plans de chevets d’église

« Vesci les ligement de le glize de Miax de Saint Estienne. Deseure est une glize a double charole k’Vilars de Honecort trova & Pierres de Corbie. » (Voici le plan de l’église Saint-Étienne à Meaux. Au-dessus, il y a une église à double déambulatoire que Villard de Honnecourt imagina avec Pierre de Corbie.)

La page comporte trois inscriptions. Au bas de la page, l’inscription en picard, de l’écriture attribuée à Villard, concerne les deux plans des chœurs d’églises présentés sur cette planche. Deux autres inscriptions en latin sont d’une encre et d’une écriture différentes de la belle écriture de Villard. Ces deux commentaires sont attribués à un « maître 2 », qui a apporté quelques contributions au manuscrit.

© Bibliothèque nationale de France

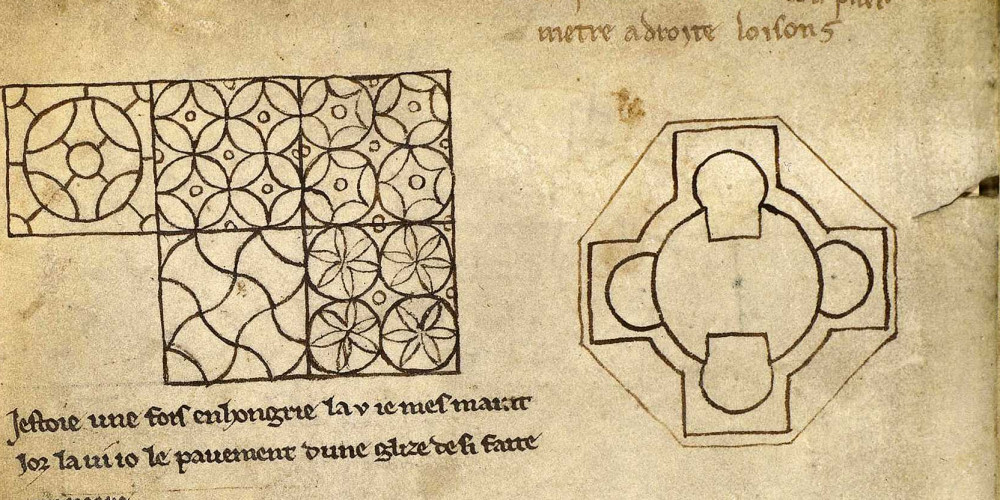

Pavage vu en Hongrie - Pilier composé - Rose rappelant celle de Chartres

Rose dite de l’église de Lausanne - Homme barbu assis tenant son pied

Sur cette page figurent les dessins d’un personnage assis et d’une rose. On s’est demandé, étant donné que cette rose ne ressemble à aucune rose existant à Lausanne, s’il pouvait s’agir d’un projet non exécuté. C’est la thèse d’un certain nombre de commentateurs. Sans écarter cette hypothèse, Roland Bechmann a été intrigué par ce tracé qui ne serait pas facile à réaliser en pierre, en raison de la finesse de ses profils, et des parties coudées de cette espèce d’étoile à quatre branches.

Il a vu une certaine parenté entre le style de la rose « de Lausanne » de Villard et de la rose existant à Lausanne : inscription de trilobes dans des cadres angulaires, carré central, disposition périphérique des petits trilobes. Mais on a l’impression d’un motif de dimensions plus réduites. Il pourrait s’agir d’une variante envisagée ou d’une rose plus petite, de même style, qui existait ou avait été prévue à cette époque, voire d’une proposition faite par Villard et qui n’aurait pas été retenue ; Il semble que des relations s’étaient nouées à cette époque entre la région de Lausanne et celle où se trouve Honnecourt. En particulier, il y a des ressemblances entre la cathédrale de Laon et celle de Lausanne. François Bucher signale celle qui existe entre la tour sud-ouest de la cathédrale de Lausanne, dans sa partie supérieure, et les étages supérieurs des tours de Laon dessinées par Villard. Il note aussi que Boniface de Bruxelles fut évêque de Lausanne à partir de 1231 et qu’en 1238 Gui de Laon lui succède.. Bruxelles, Cambrai, Laon, Arras… sont toutes des villes assez proches de Honnecourt.

© Bibliothèque nationale de France

Christ assis

Plan du chevet de Vaucelles - Christ chutant

Les matériaux employés dans l’architecture gothique

Par la force des choses, l’architecture gothique est une architecture d’économie des matériaux. À partir du 12e siècle, le manque de bois dû à la déforestation massive des siècles précédents commence en effet à se faire sentir. Seule l’ampleur de l’édifice justifie que l’on ait consacré 21 hectares de chênes à la charpente de Notre-Dame de Paris, mais le plus souvent le bois est un matériau que l’on économise.

Les multiples incendies expliquent également l’utilisation accrue de la pierre. Mais ce matériau lui-même est utilisé de façon plus raisonnée. En effet, les structures sont moins massives et plus légères. De plus, les pierres sont de plus en plus souvent taillées directement dans les carrières, réduisant ainsi le volume nécessaire. Progressivement, les pierres nécessaires adoptent une taille standard, de plus en plus réduite.

Le verre est utilisé dans la fabrication des vitraux. Obtenu en portant à haute température un mélange de sable de rivière et de cendres de fougères et de hêtres, il provient de verreries installées à la lisière des forêts.

Le fer, quant à lui, reste un métal rare dont on doit prendre grand soin. Au 13e siècle, il est surtout utilisé pour les outils, ainsi que pour les serrures et les ferronneries. Puis progressivement, il intervient dans la consolidation des structures de bois et de pierre (avec des pièces comme des chaînages, des agrafes et des tirants métalliques).

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Tracés géométriques sur des figures animales et humaines - Figure barbue

On constate, en effet, une parenté évidente entre le style du roi assis ou de la Vierge à l’enfant et les visages et les corps schématisés par des triangles de la « roue de Fortune » de la page 42, qui était avant reliure sur la même face de parchemin que cette page-ci. Les deux personnages debout, qui sont comme une première ébauche de « l’homme debout » de la page 37, ont aussi ces visages triangulaires. Par contre, les dessins du cerf et de l’homme au fléau sont du même style plus alerte, plus élaboré avec lequel Villard a dessiné les figures des trois pages suivantes.

Roland Bechmann suppose que, la figure barbue figurant déjà sur le parchemin bifolio, les dessins du roi assis, de la Vierge à l’enfant et de la « roue de Fortune » auraient été exécutés ensuite. Puis, les folios étant reliés, les deux figures similaires debout, dont l’une porte une canne, auraient été dessinées. Quant aux dessins du cerf et de l’homme au fléau, qui sont du style des dessins des pages suivantes, ils auraient été ajoutés ici parce qu’il n’y avait plus de place sur ces pages.

C’est une main différente de celle de Villard qui a rajouté postérieurement l’inscription :

« Chi commence le mate(re) de la portraiture. » « Incipit materia porturature. » (Ici commence la méthode de la portraiture.)

Ainsi s’expliquerait qu’un « maître 2 » ait ajouté cette indication, redondante, en bas de page, alors que Villard indique sur la page suivante, d’une façon beaucoup plus explicite, à quoi correspondent ces mystérieux dessins que Roland Bechmann appelle « figures de mémoire ».

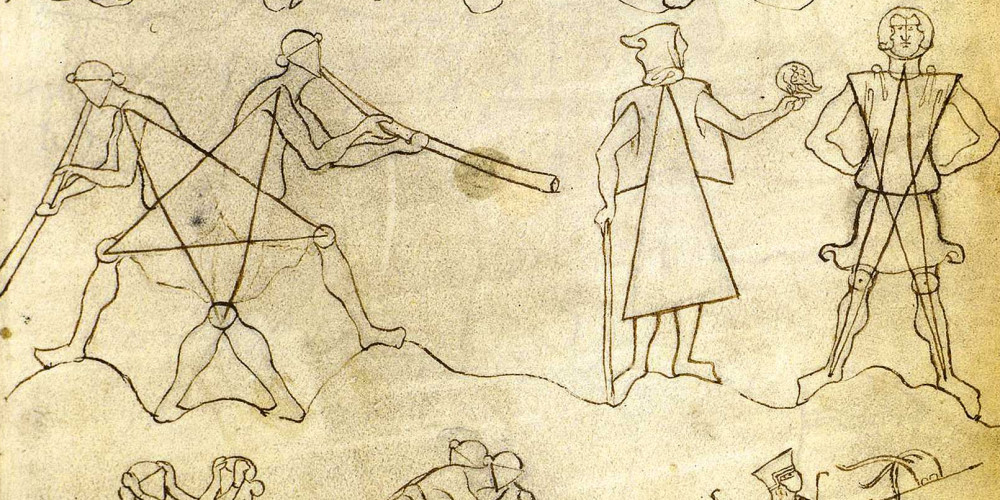

Tracés géométriques mnémotechniques

Comme ces dessins présentent surtout des personnages humains ou des animaux, de précédents commentateurs ont eu tendance à assimiler, de façon anachronique, le terme de « portraiture » à celui, moderne, de « portrait ». Or, « portraiture » au XIIIe siècle, et encore au XVIe siècle, est le substantif correspondant au verbe « portraire », qui signifie simplement dessiner, tirer des « traits ». Ces commentateurs ont pensé qu’il y avait là une méthode très fruste pour faciliter le dessin. L’esprit d’observation et l’habileté artistique de Villard rendent déjà cette hypothèse très peu plausible, mais, surtout, on ne voit pas, en examinant ces dessins, comment les traits qui recouvrent les personnages pourraient, tracés préalablement, faciliter ou guider, de quelque façon que ce soit, le dessin.

L’affirmation de Villard de Honnecourt qu’il y a là « des tracés de géométrie utiles pour œuvrer facilement » a convaincu aussi Roland Bechmann que ces figures recouvraient tout autre chose qu’un système naïf pour faciliter le dessin. Encouragé par le compagnon des Devoirs unis, Renaud Beffeyte, auquel il a fait part de ses remarques et qui pense que ces figures ont une signification pratique mais en même temps ésotérique et symbolique, il s’est attaché à les décrypter.

Six des têtes dessinées sur cette page ont la particularité commune d’être limitées au bas du cou par un arc de cercle qui est relié de façons diverses au graphisme qui sous-tend le dessin. D’autre part, certaines figures paraissent suivre une gradation, tant par ce qu’elles évoquent en matière de géométrie que par les sujets représentés.

Études et tracés géométriques

Études et tracés géométriques

« En ces IIIJ. fuelles a des figures de l’art de jometrie, mais al conoistre covient avoir grant esgart ki savoir velt de que cascune doit ovrer. » (Dans ces quatre feuilles, il y a des figures de l’art de géométrie, mais il convient que celui qui veut savoir à quoi chacune doit servir ait grand soin de les connaître (apporte une grande attention à les comprendre).

Les dessins de cette page semblent des rappels symboliques et en quelque sorte une synthèse de ce qui a précédé, ce que manifeste la figure du sanglier qui est ici comme la signature du maître, que cet animal symbolise. Le texte, en bas, insiste sur l’importance des quatre pages consacrées à l’art de « jométrie ».

© Bibliothèque nationale de France

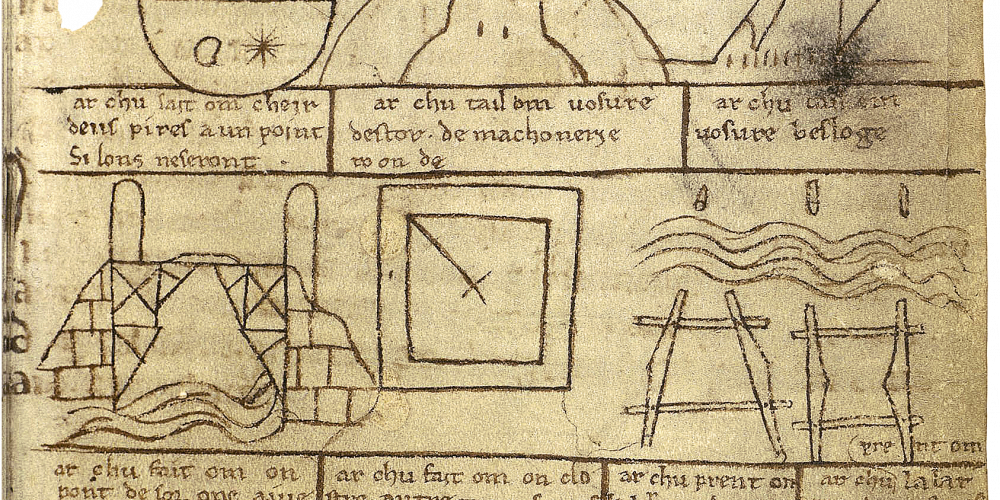

Tracés de construction

« Totes ces figures sunt estraites de geometrie. » (Toutes ces figures sont des tracés de géométrie.)

"Toutes ces figures sont des tracés de géométrie."

L’auteur des légendes explicatives, qui ont été intercalées dans les dessins, précise ici qu’il s’agit de géométrie. Cette page montre divers procédés utiles pour les constructeurs et les ingénieurs, et qui font appel à des notions de géométrie, et même de stéréotomie.

© Bibliothèque nationale de France

Tracés de construction

Des photographies, exécutées sous éclairages ultra violet et infra rouge, ont fait apparaître, près du haut de la tour, un dessin gratté, inconnu jusque-là. Il représente un arc brisé « quint-point » dans lequel sont tracés deux demi-cercles. Cette figure présente des particularités tout à fait étonnantes, dans le domaine de la quadrature du cercle et de la détermination du nombre pi, qui ont été remarquées par Roland Bechmann. Mais il est impossible de savoir si Villard l’utilisait à cela.

À côté des croquis du haut, on distingue aussi plusieurs dessins qui ont été grattés et qui apparaissent sous éclairage ultra violet. Ils représentent des états antérieurs de la réflexion de l’auteur des dessins et confirmeraient notamment l’hypothèse d’un « triangle de référence » permettant le tracé de diverses proportions d’arcs brisés.

Tracés de construction

Roue de Fortune

Figures à l’antique et têtes de feuilles

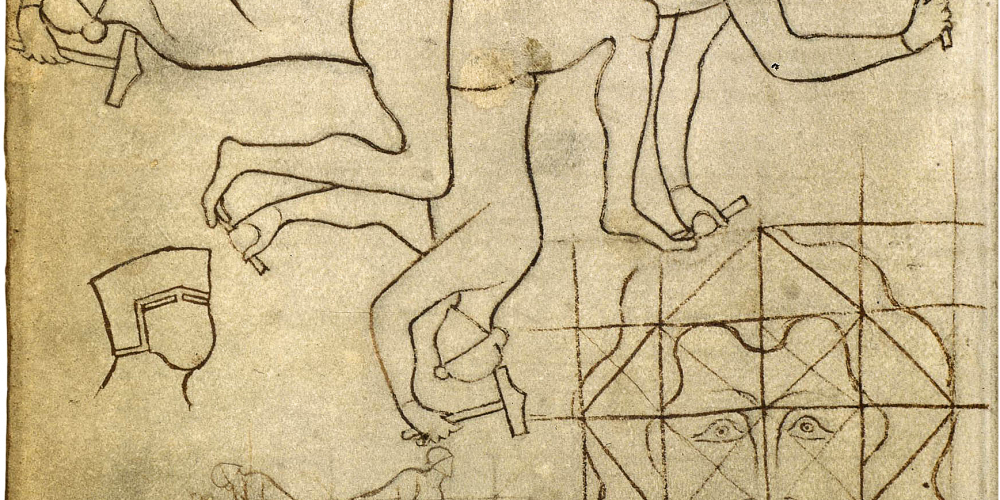

La légende qui figure sur la page précédente, « Voyez là deux têtes de feuilles », a certainement été ajoutée après que les folios ont été assemblés, car cette page-ci, où se trouvent les deux têtes, fait partie du cahier suivant.

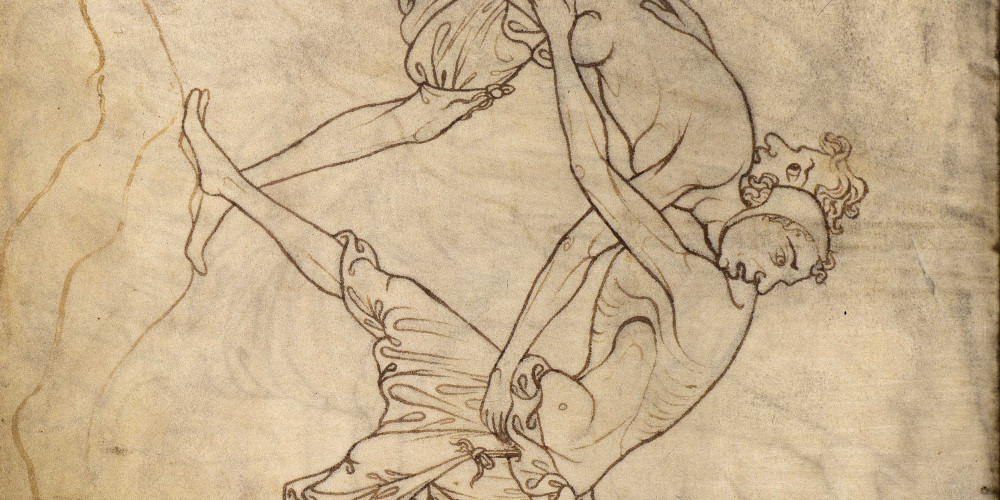

Les études de nus, présentées sans légende, ne sont peut-être pas des copies d’antique, quoiqu’on en puisse distinguer ici une inspiration. Ces dessins montrent que des artistes comme Villard, avant d’habiller leurs sujets, de les revêtir de draperies aux plis étudiés, voulaient connaître leur anatomie, leur structure corporelle.

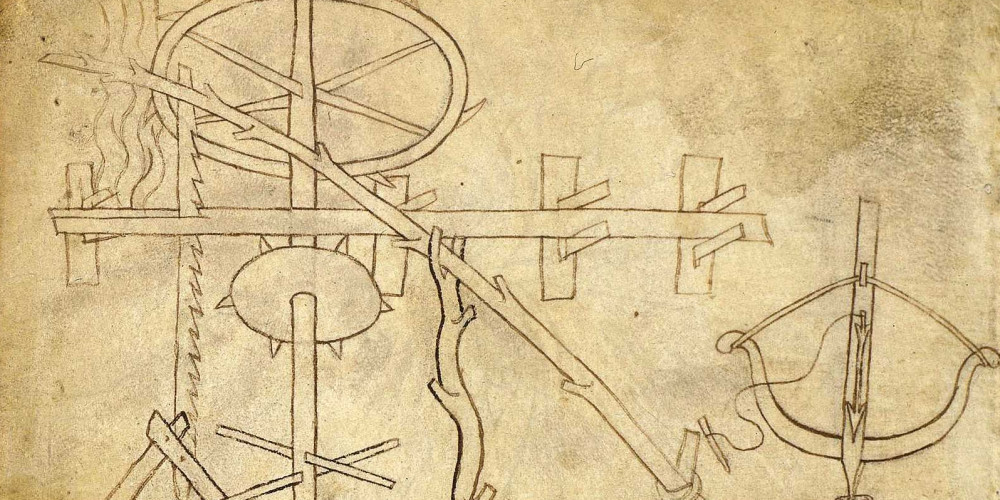

Machines, engins, automate

Engins et instruments

Cette page, comme la précédente, montre outils mécaniques, engins et modèles. Ces nouveaux exemples sont également représentatifs des progrès de la technique au Moyen Âge et du rapport qu’elle entretient avec la construction gothique.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Figure et cavalier armé

L’une, représente un personnage assis, entièrement enveloppé dans les plis de son ample vêtement. L’autre dessin représente un cavalier en train de monter sur son cheval, un pied déjà dans l’étrier, et se hissant avec les bras pour se mettre en selle.

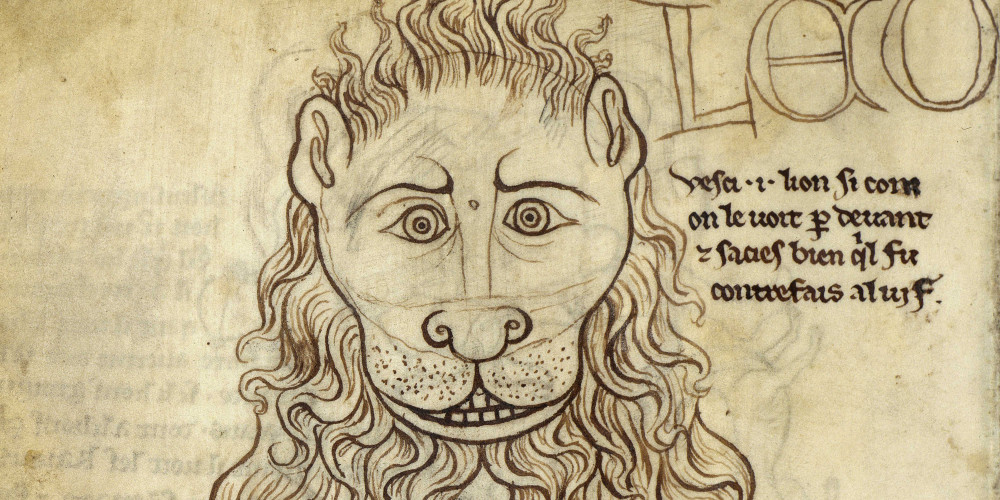

Lion et dompteur

Lion et porc-épic

Personnage assis

Deux soldats et un personnage tenant un disque

Étude naturaliste et personnages

Trois études d’hommes armés luttant contre des lions

Côme et Damien

À une échelle beaucoup plus grande, l’autre dessin, fait ultérieurement (car il est interrompu par une partie du dessin voisin), représente, selon la légende, le martyre des saints Côme et Damien.

Croquis de stalles et de Christ

Il est dessiné dans l’autre sens, comme les deux dessins de même style de la page 55 – qui fait partie de la même face de la même feuille de parchemin – ; tous trois semblent donc avoir été réalisés antérieurement à la reliure.

Figures d’apôtre et de prophète

Ces trois personnages sont-ils des apôtres ou des prophètes ? Hahnloser ne prend pas parti. Ici encore l’argument que l’un des personnages a les pieds nus, ce qui généralement caractérise les apôtres, est objet de discussion. Lassus fait remarquer que, dans d’autres dessins du manuscrit, les mains sont seulement esquissées par leur contour et qu’il pourrait en être de même ici pour les pieds. Mais comme ces personnages sont dessinés avec beaucoup de soin, il faut croire que c’est intentionnellement que les uns semblent porter des chausses cependant que celui de gauche est pieds nus.

Le plus âgé des deux personnages de cette page tient un phylactère, attribut qui est fréquemment mis, avec parfois des paroles inscrites dessus, dans les mains des évangélistes et des prophètes, un peu comme aujourd’hui les bulles des bandes dessinées.

Deux scènes de la Passion

En haut, le Christ, torse nu, mains croisées sur la poitrine, une auréole de petits points autour de la tête, est entre deux personnages qui le flagellent avec des verges.

En bas, toujours reconnaissable à son auréole, les mains jointes, comme si elles étaient liées, le Christ est poussé par un personnage coiffé d’un bonnet pointu et précédé par un autre qui semble lui indiquer le chemin. À droite, deux individus portent sur l’épaule des verges comme les flagellants de la scène de la partie supérieure ; celui de droite porte une cape maintenue par une bandoulière lâche, comme le personnage au-dessus de lui.

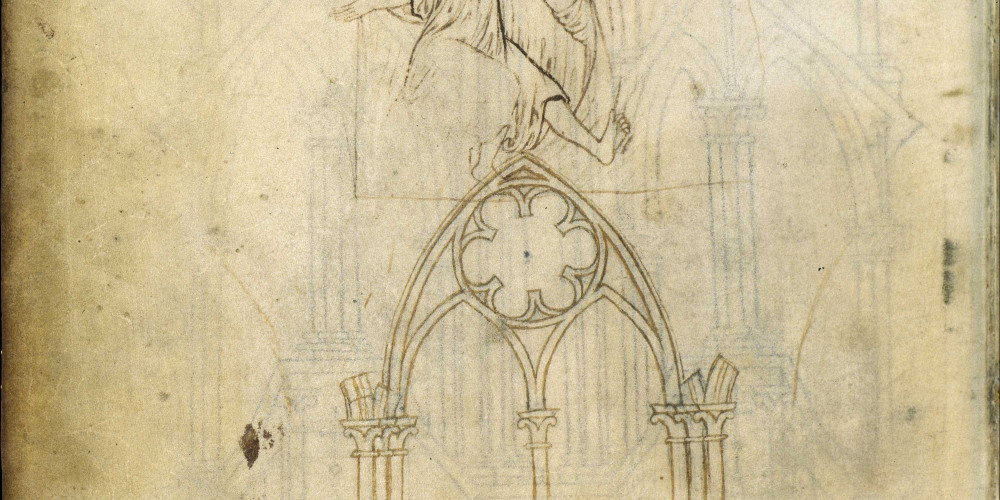

Clôture de stalle d’église

On peut comparer ce panneau de clôture de stalles à celui, plus simple, qui figure sur la page 54. Celui-ci est plus orné, plus « chargé ». Lassus le considère comme un excellent exemple de menuiserie du 13e siècle.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Figure de jeune homme

Quoiqu’il soit très correctement vêtu, Lassus l’appelle un personnage « nu », probablement parce que sa cuisse gauche apparaît sous sa chlamyde nouée sur l’épaule droite et qu’il est pieds et jambes nus.

Engin de guerre, trébuchet

Les ingénieurs de la Renaissance, plusieurs siècles après Villard, ont laissé des projets d’engins lançant d’énormes flèches, mais qui auraient nécessité d’être repointés après chaque coup. De fait, on n’a aucune trace qu’on ait réussi à les construire. Un modèle réduit au 1/50e réalisé par Roland Bechmann (l’appareil de Villard aurait eu 18 mètres de hauteur) a permis de montrer qu’ici aussi, Villard était fiable et qu’un tel engin fonctionnait et pouvait tirer coup sur coup sans bouger, ce qu’a confirmé le trébuchet de plus grandes dimensions construit ensuite par le compagnon Renaud Beffeyte. Ces réalisations ont permis de calculer les portées que pouvait atteindre un tel engin, le poids des missiles qu’il pouvait projeter et leur vitesse initiale.

Élévation intérieure des chapelles absidales de la cathédrale de Reims

Sur les page 60 et 61 qui sont en regard, Villard a dessiné avec une tentative de perspective les élévations intérieures et extérieures des chapelles du chœur de la cathédrale de Reims. La légende de la page de droite a été logée dans la place laissée libre par la convention adoptée, en haut du dessin de la page de gauche.

Une autre légende a été placée à mi-hauteur pour commenter un détail.

Villard a dessiné cette élévation, qui n’est pas un « géométral », avec un essai de perspective, en indiquant par la concavité de la courbe du bas que le dessinateur se trouve au-dessus du niveau de cette base et il a continué le dessin au-dessus, en gardant les horizontales sensiblement parallèles à la courbe inférieure. Au contraire, pour la vue extérieure, il a fait comme si le dessinateur se trouvait en contrebas, en traçant la convexité, selon laquelle les horizontales apparaissent, dans l’autre sens.

© Bibliothèque nationale de France

Élévation extérieure des chapelles absidales de la cathédrale de Reims

Pour l’élévation extérieure, Villard s’est placé en contrebas, les fenestrages correspondent exactement à ceux qui sont représentés en vue intérieure. Les contreforts avec leurs ressauts sont figurés de façon à faire comprendre que l’ensemble est sur plan circulaire et que la dernière fenêtre à droite ainsi que celle à gauche sont entièrement cachées par le dernier contrefort.

Élévations intérieure et extérieure d’une travée de la nef de Reims

« Vesci les montes de leglize de rains & del plain pen dedens & dehors. Li premierd esttavlement des acaintes doit faire cretiaus si q’il puist avoir voie devant le covertic. encontre ce cov(er)tic sunt les voies dedens. & qant ces voies sunt volses & entavlees. adonc reviennent les voies dehors c(on) puist aler devant les suels des verieres. en lentavlement daerrain doit avoir cretiaus, con puist aler devant le covertic. Vez aluec les manieres de tot les montees. » (Voici les élévations de l’église de Reims et du mur dedans et dehors. Le premier entablement doit comporter des crétiaux afin qu’il puisse y avoir un passage devant la couverture. Derrière cette couverture sont les passages à l’intérieur. Et quand ces passages sont voûtés, et entablés, alors les passages repassent dehors [pour] qu’on puisse aller devant les seuils des verrières. Sur l’entablement supérieur, il doit y avoir des crétiaux [pour] qu’on puisse aller devant la couverture. Voyez ailleurs les façons de toutes les élévations.)

Villard insiste à nouveau sur plusieurs points qui lui tiennent à cœur, notamment les crétiaux qui permettent la circulation le long du bord inférieur de la toiture en appentis du collatéral et ceux qui sont au pied des verrières à ce niveau. Il indique par des traits verticaux épais qu’il y a des passages à travers les contreforts. Il mentionne aussi les crétiaux de l’entablement supérieur, permettant de circuler au pied de la couverture du grand comble.

Il rappelle que, derrière la couverture du bas-côté, comme sur ce qu’il représente en page 64, se trouve la galerie qui passe derrière les colonnettes que l’on voit, sur la vue intérieure de la travée, sous les fenêtres du « clair-étage ».

Catalogue de divers types d’éléments, piliers, nervures, meneaux, etc.

Chacune des deux séries de ces dessins a sa légende. La légende au bas de la page est à rapprocher du dessin qui se trouve au verso.

À l’époque où vivait Villard, l’idée de faire jaillir depuis le sol même le faisceau des multiples nervures qui, tout en haut, semblent supporter les compartiments de la voûte d’ogive, rompant la traditionnelle coupure entre la colonne et la voûte et assurant ainsi un extraordinaire élancement à la nef gothique, est encore une idée récente, de même que le développement des arcs-boutants. C’est pourquoi, pense Roland Bechmann, elle a sans doute frappé Villard qui nous donne ici des exemples de ces piliers « nouveau style ».

L’arc-boutant de Reims

Aucun commentaire ne figure sur cette page qui présente une coupe sur le chevet de la cathédrale de Reims, montrant un arc-boutant.

Lassus et d’autres exégètes du manuscrit, tout en considérant que Villard apportait de précieuses indications sur les dispositions de cette partie de la cathédrale, lui ont fait reproche des différences entre ce dessin et la réalité. Les proportions de l’arc-boutant ne sont pas respectées et plusieurs détails ne se retrouvent pas à Reims. Roland Bechmann a interprété cette particularité comme montrant bien que Villard ne se préoccupait pas de faire des relevés exacts, mais s’intéressait au dispositif et à ses particularités, ayant pour objectif de l’adapter à d’autres cas où, bien entendu, les proportions des différentes parties pouvaient être différentes.

Il faut retenir, ici, l’intérêt particulier de Villard pour l’arc-boutant, cet élément audacieux qui était encore une nouveauté de son temps, et qui a connu un grand développement dans l’architecture gothique, en permettant aux nefs des églises de s’élever à des hauteurs jusqu’alors inconnues.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France