La restauration par Viollet-le-Duc

Portrait d’Eugène Viollet-le-Duc

Né en 1814, Viollet-le-Duc est l’un des premiers architectes à restaurer des bâtiments médiévaux, comme la Cathédrale Notre-Dame ou la sainte-Chapelle à Paris. Il construit aussi quelques bâtiments modernes.

Grâce à ses connaissances approfondies en architecture et en histoire, il est aussi l’auteur de nombreux livres sur la construction à travers les siècles, qu’il illustre de ses propres dessins. Certaines de ses publications sont encyclopédiques, comme le Dictionnaire raisonné de l’architecture française du 11e au 16e siècle. D’autres sont des ouvrages romancés et pédagogiques. Ainsi, dans Histoire d’une maison, un jeune homme de 16 ans découvre les secrets de la construction d’une maison, des plans à la charpente.

Son œuvre a influencé de nombreux architectes du 20e siècle.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

La politique culturelle de la France connaît un changement important sous la Monarchie de Juillet (1830-1848). Le pouvoir décide de remettre en valeur certains monuments qui rappellent la grandeur de l’Ancien Régime, comme le Louvre, le château de Versailles ou la basilique de Saint-Denis. Le 21 octobre 1830, un poste d’inspecteur général des monuments historiques est créé, à l’instigation du ministre de l’Intérieur François Guizot. La mission de ce nouvel inspecteur est de classer les édifices et d’évaluer les travaux de rénovation nécessaires pour leur conservation. En 1843, les travaux de restauration de la cathédrale de Notre-Dame de Paris commencent sous la supervision de deux architectes, Eugène Viollet-le-Duc et Jean-Baptiste-Antoine Lassus.

Rendre à l’édifice sa cohérence historique

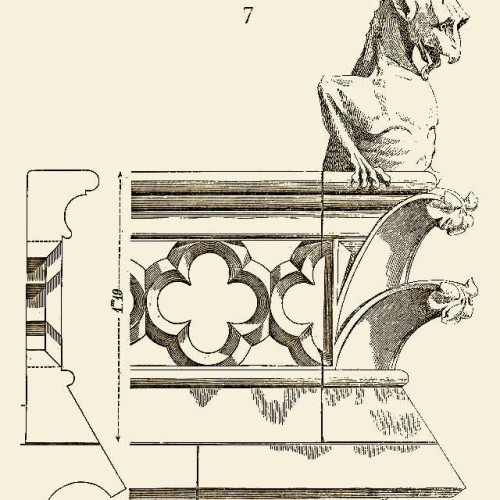

Chimère de Viollet-le-Duc pour Notre-Dame de Paris

Contrairement aux gargouilles, mises en place à l’extrémité des gouttières pour évacuer l’eau de pluie de la toiture, les chimères ont une fonction uniquement décorative. Ces statues de créatures fantastiques, grotesques ou diaboliques ont été imaginées par l’architecte Viollet-le-Duc au moment où il restaure la cathédrale à partir de 1843. Il entend ainsi rendre à l’édifice son atmosphère médiévale.

Viollet-le-Duc est particulièrement attaché à l’architecture gothique, dans laquelle il voit un modèle de virtuosité mais aussi d’économie dans l’emploi des matériaux : en effet, les arcs-boutants et les voûtes sur croisée d’ogive permettent de construire des édifices imposants, avec de larges ouvertures, sans murs épais ni consommation excessive de pierres. De plus, les ouvertures en arcs brisés, standardisées, permettent le réemploi des mêmes cintres en bois. Viollet-le-Duc reprend seul le chantier après la mort de Lassus en 1857. Il y applique certains principes élaborés lors de chantiers de restauration passés, comme celui de Saint-Denis. Il se refuse à utiliser des matériaux modernes, comme le fer, et privilégie ce qu’il pense être une restauration fidèle aux techniques des premiers bâtisseurs de cathédrales.

Comme à son habitude, il n’hésite pas à intervenir largement sur l’édifice pour lui rendre une cohérence stylistique pas toujours avérée d’un point de vue historique, même s’il s’appuie sur l’étude des archives et le résultat de fouilles.

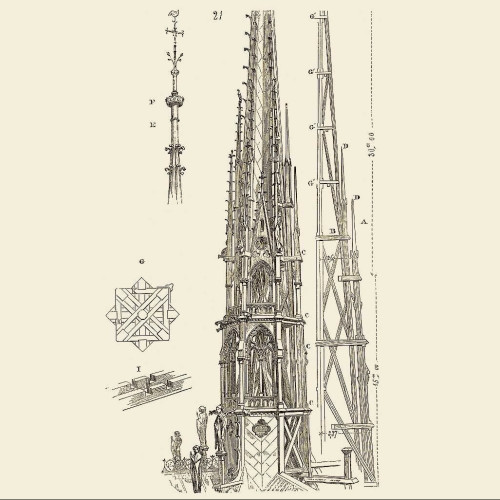

Ainsi Viollet-le-Duc rétablit la flèche de 93 m de haut démontée au 18e siècle car elle menaçait de s’effondrer, et reconstitue la galerie des rois disparue à la révolution. Pour ce faire, il s’appuie sur certaines statues retrouvées lors de fouilles archéologiques sur le site de Notre-Dame, tandis que d’autres sont copiées sur des cathédrales gothiques comparables.

Élévation et plans de la flèche de Notre-Dame de Paris par Viollet-le-Duc

Lors de la campagne de restauration de Notre-Dame de Paris à partir de 1843, Viollet-le-Duc n’hésite pas à intervenir largement sur l’édifice pour lui rendre une cohérence stylistique pas toujours avérée d’un point de vue historique, même s’il s’appuie sur l’étude des archives et le résultat de fouilles. Il rétablit la flèche de 93 m de haut démontée au 18e siècle car elle menaçait de s’effondrer, et reconstitue la galerie des rois disparue à la révolution.

Licence Creative Commons

Licence Creative Commons

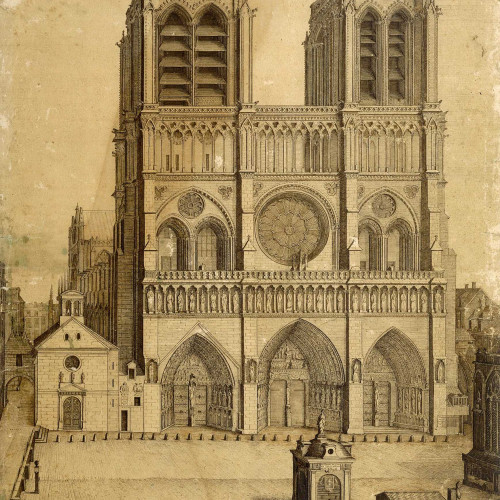

Façade de la cathédrale Notre-Dame de Paris

Comme la plupart des cathédrales, Notre-Dame est orientée ouest-est, avec sa façade principale tournée vers l’ouest. Cette façade affiche un équilibre et une rigueur qui impressionnent toujours. Le Corbusier, architecte du 20e siècle, admire sa pureté géométrique qui associe les figures du cercle et du carré. Le cercle, considéré comme la forme parfaite, est à l’image de Dieu, tandis que le carré symbolise les constructions humaines.

La façade adopte le dessin d’un carré approximatif, de 43 m de hauteur sur 41 m de largeur, sur lequel sont posées les tours Sud et Nord qui culminent à 69 m. Cette structure dite "harmonique" évoque le symbole médiéval de la trinité : trois bandes verticales surplombent les trois portails, celui du milieu étant plus large.

Il faut imaginer cette façade peinte de couleurs variées, car au Moyen Âge, les sculptures de la façade se lisaient comme un livre d’images colorées racontant la Bible aux croyants souvent illettrés.

© BnF

© BnF

Façade occidentale de la cathédrale Notre-Dame de Paris

La façade adopte le dessin d’un carré approximatif, de 43 m de hauteur sur 41 m de largeur, sur lequel sont posées les tours Sud et Nord qui culminent à 69 m. Cette structure dite "harmonique" évoque le symbole médiéval de la trinité : trois bandes verticales surplombent les trois portails, celui du milieu étant plus large.

Il faut imaginer cette façade peinte de couleurs variées, car au Moyen Âge, les sculptures de la façade se lisaient comme un livre d’images colorées racontant la Bible aux croyants souvent illettrés.

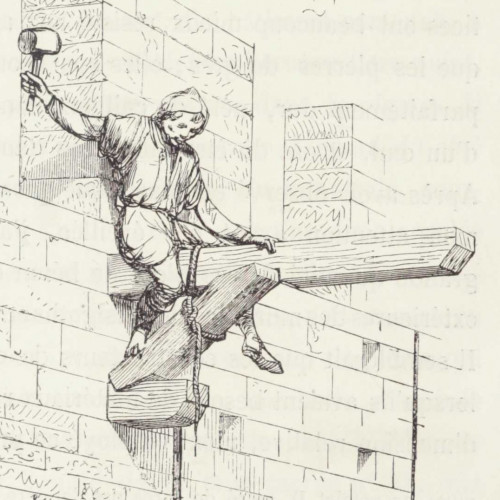

Un artisan dessiné par Viollet-le-Duc

Convaincu que le système de compagnonnage médiéval formait des artisans expérimentés, travaillant en liaison directe avec l’architecte, Viollet-Le-Duc milite pour une meilleure formation des ouvriers du bâtiment, et pour une implication de l’architecte vis-à-vis de ceux qu’il emploie. Dans son Dictionnaire raisonné de l’architecture, à l’article "Ouvriers", il écrit : "Les chantiers ouverts sur plusieurs points de la France pour la restauration de nos anciens édifices du moyen âge ont formé des pépinières d’exécutants habiles, parce que, dans ces chantiers, la perfection de la main-d’œuvre est une condition inhérente au travail. Tout cela est à considérer, mais ce qu’il faudrait, c’est un enseignement pour les ouvriers de bâtiments ; le système des corporations n’existe plus, il serait nécessaire de le remplacer par un système d’enseignement appliqué. En attendant, les architectes, sur leurs chantiers, peuvent prendre une influence très-salutaire sur les ouvriers qu’ils emploient, s’ils veulent se donner la peine de s’occuper directement du travail qui leur est confié, et s’ils ne dédaignent pas de leur expliquer eux-mêmes les moyens les plus propres à obtenir une exécution parfaite."

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Restaurateur ou créateur ?

Mais l’architecte ne s’arrête pas à la simple restauration des sculptures, il en crée aussi, et dote le haut de la façade de dizaines de chimères de son cru, figures fantastiques inspirées de l’imaginaire du Moyen Âge. De même, il installe les statues d’Adam et Ève sur la façade, au niveau du deuxième étage, alors que les sources historiques montrent qu’elles ne s’y sont jamais trouvées. Au pied de la flèche, il dessine les statues des 12 apôtres. L’une d’elles, une équerre à la main, tourne le dos aux autres et contemple le haut de la flèche : c’est saint Thomas, mais Viollet-le-Duc lui a donné son propre visage !