Le fer

La taloche

Le mot “taloche” vient de l’ancien français : au Moyen Âge, “taloche” signifiait “petit bouclier”. Dans le vocabulaire du bâtiment, c’est une plaque en métal, en bois ou en plastique, pourvue d’un manche. Une petite quantité de mortier, de plâtre ou de tout autre enduit y est déposée pour être utilisée sur-le-champ. Ses petites dimensions la rendent facilement manipulable : lorsqu’il travaille, le maçon peut tenir d’une main la truelle et de l’autre la taloche (un peu comme un peintre qui tient d’une main un pinceau et de l’autre sa palette). Ce support sert aussi à “talocher”, c’est-à-dire à lisser le mortier lorsque c’est nécessaire.

À gauche de l’image, des couvreur de tuiles sont au travail, assis à cheval sur la charpente, le marteau et les clous à la main.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Malgré le développement de la métallurgie depuis le 11e siècle sous l’impulsion des besoins militaires, le fer reste un métal rare dont on doit prendre grand soin. Tout un chapitre de la règle de saint Benoît est consacré à l’entretien des instruments en fer.

Portail de la basilique Saint-Denis

Ces portes en fonte qui représentent la Passion et la Résurrection du Christ datent du 19e siècle et imitent fidèlement les portes de bronze d’origine.

@ Vinca Hyolle

@ Vinca Hyolle

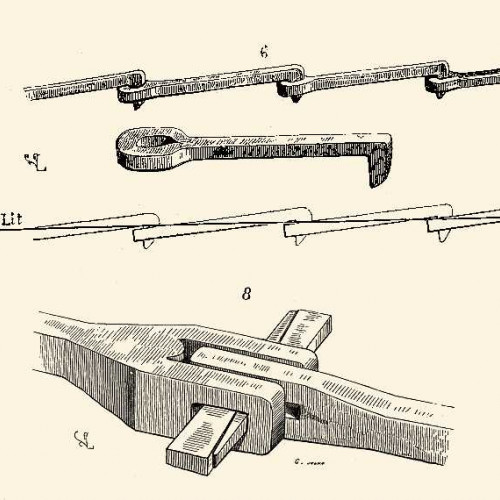

Éléments métalliques de chaînage de la maçonnerie des cathédrales gothiques

Malgré le développement de la métallurgie depuis le 11e siècle sous l’impulsion des besoins militaires, le fer reste un métal rare dont on doit prendre grand soin. Tout un chapitre de la règle de saint Benoît est consacré à l’entretien des instruments en fer.

Au 13e siècle, le fer est utilisé surtout dans les outils, que les artisans entretiennent avec grand soin. Dans les constructions, il est beaucoup moins présent que dans les siècles suivants, sauf dans la serrurerie et la ferronnerie.

Le fer apparaît néanmoins progressivement, sous forme de "chaînage", structures de consolidation qui enserrent une partie du bâtiment et stoppent les poussées latérales, de tirants de fer, poutres métalliques consolidant les structures de pierre ou les charpentes de bois, et d’agrafes ou chevilles maintenant les blocs de pierre. Un chaînage a même été mis en place en urgence dans la cathédrale d’Amiens qui menaçait de s’écrouler. Les artisans du métal, forgerons, serruriers et ferronniers s’imposent ainsi peu à peu sur le chantier des cathédrales.

Au 13e siècle, le fer est utilisé surtout dans les outils, que les artisans entretiennent avec grand soin. Dans les constructions, il est beaucoup moins présent que dans les siècles suivants, sauf dans la serrurerie et la ferronnerie.

Le fer apparaît néanmoins progressivement, sous forme de "chaînage", structures de consolidation qui enserrent une partie du bâtiment et stoppent les poussées latérales, de tirants de fer, poutres métalliques consolidant les structures de pierre ou les charpentes de bois, et d’agrafes ou chevilles maintenant les blocs de pierre. Un chaînage a même été mis en place en urgence dans la cathédrale d’Amiens qui menaçait de s’écrouler. Les artisans du métal, forgerons, serruriers et ferronniers s’imposent ainsi peu à peu sur le chantier des cathédrales.