Une pénurie de bois

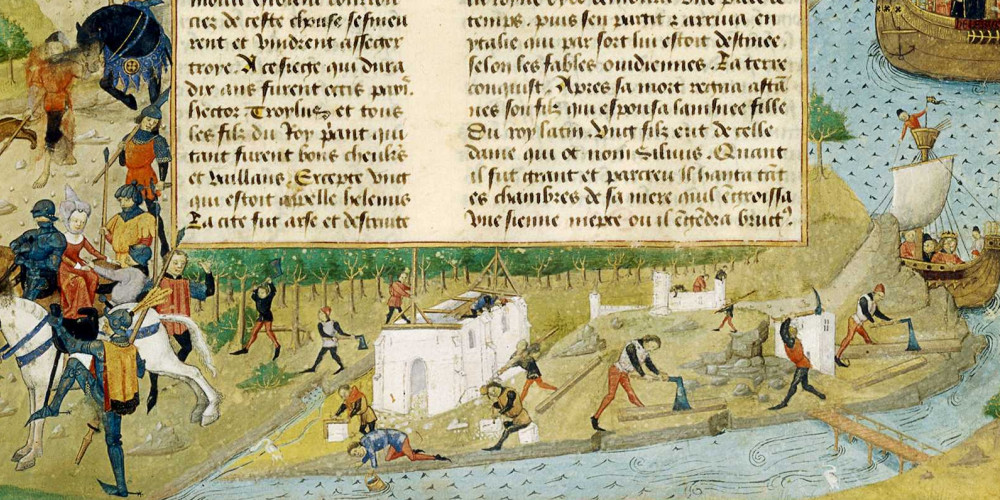

Scène d’abattage d’arbres au 15e siècle

À partir du 12e, le manque de bois dû à la déforestation massive des siècles précédents commence en effet à se faire sentir. Seule l’ampleur de l’édifice justifie que l’on ait consacré 21 hectares de chênes à la charpente de Notre-Dame de Paris, mais le plus souvent le bois est un matériau que l’on économise.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Une pénurie qui fait évoluer les techniques

Grâce à une cognée, deux charpentiers équarrissent deux poutres posées sur la tranche, isolées du sol par des cales de bois

C’est pourquoi les constructeurs sont contraints, dans toute la zone où naît le style gothique, à modifier le système de charpente utilisé jusqu’alors. Les fermes massives des charpentes classiques, espacées de 3 à 5 m, sont remplacées par des chevrons fermes. Ces éléments légers, rapprochés de 60 à 90 cm, ont aussi l’avantage d’être plus aisément hissés depuis le sol et assemblés.

Dans les villes, pour faire face à la pénurie, le bois des maisons est peu à peu remplacé par la pierre, et on s’efforce de construire aussi léger que possible. Villard de Honnecourt donne dans son Carnet plusieurs procédés qui répondent à ce souci d’économie du bois d’œuvre.