Louis XIV

Au cours d’un règne de 54 ans, l’un des plus longs de l’histoire de France, Louis XIV élève la France à un niveau de prestige inégalé au sein de l’Europe.

Le roi cherche à agrandir son territoire, développe la culture, les sciences et le commerce, et établit une monarchie absolue. Marqué dans sa jeunesse par la Fronde, qui a vu les plus grandes familles du royaume se rebeller contre l’autorité royale, Louis XIV soumet la noblesse et astreint sa cour, installée à Versailles, à une étiquette minutieuse. Toutefois, la splendeur des fêtes ne peut faire oublier l’atmosphère pesante de la fin du règne : à la mort de Louis XIV, en 1715, les guerres et les crises financières, auxquelles il faut ajouter deux grandes famines, laissent le royaume totalement épuisé.

Naissance de Louis XIV

Lorsque Louis XIII meurt en 1643, son fils n’a que 5 ans. Anne d’Autriche devient alors régente et fait appel au cardinal Mazarin, premier ministre et parrain du jeune roi, pour l’éduquer.

Le Soleil entre en scène

En février 1653, dans la salle du Petit-Bourbon, retentissent les premières notes du Ballet de la nuit en présence d’Anne d’Autriche et de Mazarin.

Louis XIV a 15 ans. Il s’apprête à entrer en scène. Le jeune roi pratique en effet la danse qui est une composante essentielle de l’éducation d’un gentilhomme. On raconte que, de 7 à 27 ans, Louis s’entraîne à danser environ deux heures par jour. Le costume porté dans ce ballet et la majesté qu’il dégage lui vaudront son surnom de Roi-Soleil !

Le roi s’implique dans le choix des thèmes et des mises en scène de ballets avec l’aide de Pierre Beauchamps, son maître à danser.

Il crée l’Académie royale de danse en 1661 avant même celle des belles-lettres ou des sciences. Molière et Lully y inventent ensemble la comédie ballet.

© Bibliothèque nationale de France

Louis XIV épouse Marie-Thérèse d’Autriche

Après la mort de Mazarin, le roi en son conseil arbitre de la paix et de la guerre

Dès le lendemain de la mort de son premier ministre, le roi de France, âgé de 22 ans, convoque ses ministres et leur annonce sa volonté de prendre les rênes du pouvoir : "[...] jusqu’à présent j’ai bien voulu laisser gouverner mes affaires par feu M. leCardinal ; il est temps que je les gouverne moi-même."

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

La disgrâce de Fouquet

Pour fêter l’achèvement du château qu’il s’est fait construire à Vaux-le-Vicomte, le surintendant des Finances Nicolas Fouquet organise une grande réception pour le roi et la Cour. Le buffet est préparé par le célèbre cuisinier Vatel. Molière et Lully présentent une comédie-ballet dans les jardins dessinés par Le Nôtre, et un grand feu d’artifice est donné au-dessus du château. Cet étalage de luxe, qui témoignage de la puissance excessive du surintendant, conduit Louis XIV, sur les conseils de Colbert, à faire arrêter Fouquet le 5 septembre par d’Artagnan.

© Bibliothèque nationale de France

Le Carrousel de Louis XIV

Le roi affirme son rôle dans le domaine culturel en soutenant des artistes tels que Molière, Racine, Boileau, Lully, Le Brun et Le Nôtre. Son règne marque l’apogée du classicisme français, de sorte qu’on appelle cette période le "Grand Siècle".

Louis XIV et la guerre

Louis XIV crée la Comédie-Française

En 1680, une ordonnance royale fait fusionner en une troupe de théâtre unique les deux seules troupes de théâtre parisiennes de l’hôtel de Bourgogne et de l’hôtel Guénégaud (elle-même issue de la fusion en 1673 de la troupe du Marais et de la troupe de Molière). La nouvelle formation comprend 27 acteurs et actrices et joue comme première représentation Phèdre de Racine. L’acte royal lui réserve le monopole du théâtre à Paris.

© Bibliothèque nationale de France

Cavelier de La Salle offre la Louisiane à Louis XIV

En 1682, l’explorateur français Robert Cavelier de La Salle prend possession au nom du roi de France, Louis XIV, de la vallée du Mississippi et baptise la région "Louisiane" en son honneur.

La Louisiane française sera toutefois relativement peu mise en valeur par manque d’intérêt et de moyens. En 1763, les défaites de la guerre de Sept Ans obligeront la France à céder la Louisiane aux Britanniques et aux Espagnols. La France récupérera un temps sa souveraineté sur la portion espagnole de la Louisiane, avant que Napoléon Bonaparte ne s’en sépare définitivement en 1803 au profit des États-Unis.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

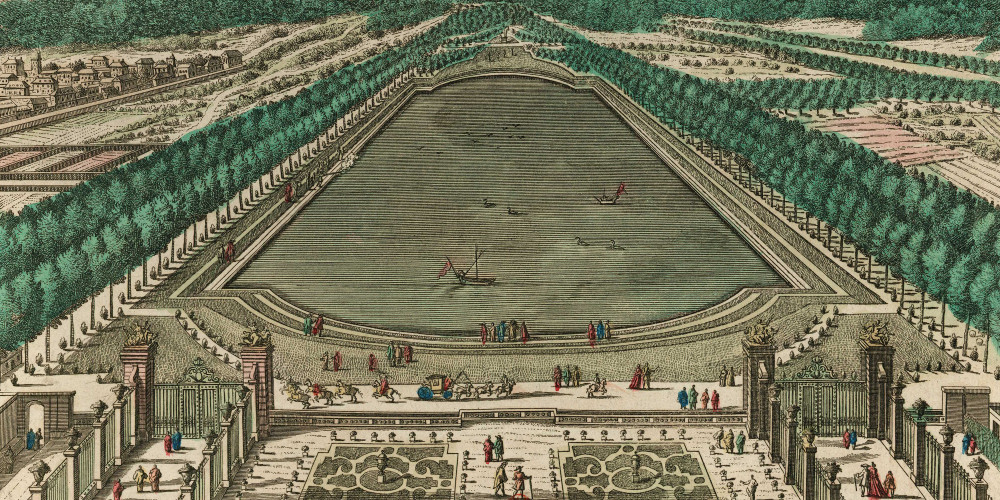

Louis XIV s’installe à Versailles

En 1682, le roi, la Cour et le gouvernement quittent le Louvre et Saint-Germain-en-Laye pour s’installer au château de Versailles. Les travaux de l’architecte Louis Le Vau et du jardinier André Le Nôtre, pour transformer le pavillon de chasse de Louis XIII en résidence royale, ont commencé en 1661. Ils dureront pendant tout le règne du Roi-Soleil et coûteront 82 millions de livres à l’État, au grand désespoir de son administrateur, Colbert, qui voulait faire de Paris une « nouvelle Rome », où s’élèveraient palais et monuments publics, académies, bibliothèques et manufactures de prestige. Le Louvre rénové était au cœur de son projet.

Mots-clés

© BnF

Vue et perspective du château de Versailles du côté des jardins

La décoration de la galerie, confiée à Le Brun, valorise la réussite politique, économique et artistique de la France. Les 30 compositions de la voûte peinte par Le Brun illustrent les victoires militaires et diplomatiques de Louis XIV ainsi que ses réformes pour réorganiser le royaume. Ces faits glorieux sont traités sous forme d’allégories à l’antique.

Par leurs dimensions et leur nombre, les 357 miroirs qui ornent les 17 arcades faisant face aux fenêtres attestent que la nouvelle manufacture française de glaces est capable de ravir à Venise le monopole des miroirs, alors objets de grand luxe. Les pilastres de marbre de Rance s’ornent de chapiteaux de bronze doré d’un modèle nouveau dit de « l’ordre français » ; créé par Le Brun à la demande de Colbert, il présente une fleur de lys surmontée du soleil royal entre deux coqs français.

Vue et perspective du bas de l’Orangerie du château de Versailles, et de la Grande Pièce d’Eau

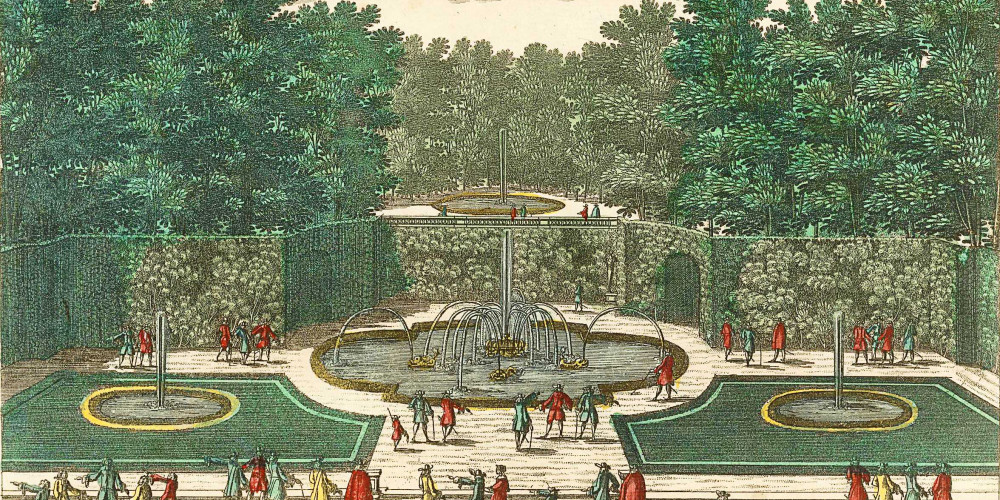

Fontaine de Cérès

"Cette société de plaisirs, qui donne aux personnes de la Cour une honnête familiarité avec nous, les touche et les charme plus qu’on ne peut dire. Les peuples, d’un autre côté, se plaisent au spectacle où, au fond, on a toujours pour but de leur plaire ; et tous nos sujets, en général, sont ravis de voir que nous aimons ce qu’ils aiment, ou à quoi ils réussissent le mieux. Par là nous tenons leur esprit et leur cœur, quelquefois plus fortement peut-être, que par les récompenses et les bienfaits ; et à l’égard des étrangers, dans un État qu’ils voient d’ailleurs florissant et bien réglé, ce qui se consume en ces dépenses qui peuvent passer pour superflues, fait sur eux une impression très avantageuse de magnificence, de puissance, de richesse et de grandeur."

Louis XIV, Mémoires pour l’instruction du Dauphin

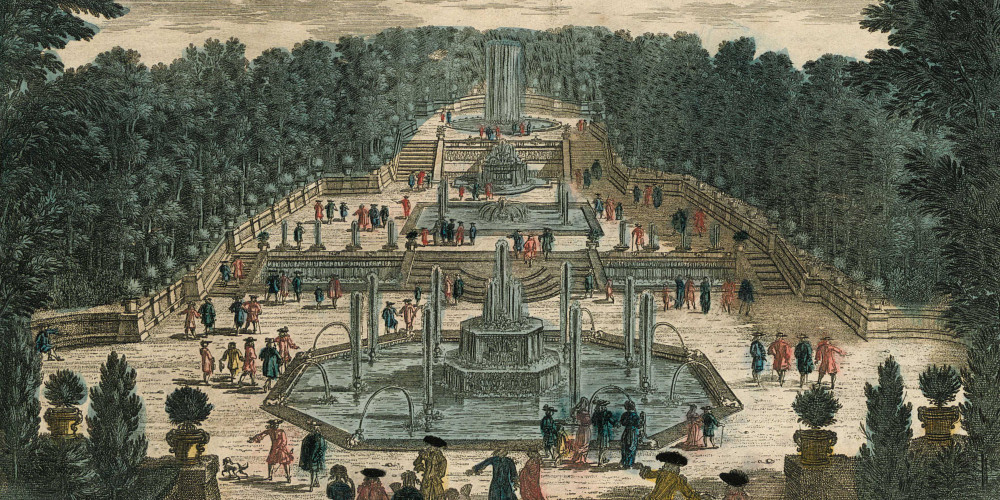

Fêtes et jeux d’eau

Les jeux d’eau de Versailles sont conçus pour agrémenter la promenade du roi et de sa cour. Ils témoignent de la puissance du monarque et contribuent au faste de ses fêtes

Ne disposant pas de suffisamment d’eau pour faire fonctionner toutes les fontaines fonctionnent ensemble, les fontainiers sifflent à l’approche du roi afin d’ouvrir les vannes au moment opportun grâce à leurs grandes clés lyres et de régler la hauteur des jets !

Mots-clés

© BnF

La magnifique et royale fête de Versailles

Traumatisé dans son enfance par la Fronde qui déstabilisa la royauté, le roi organise sa cour de manière à régner sur l’ensemble de la noblesse. Il met en place une étiquette minutieuse. Art d’asservir la noblesse ou manque de hauteur de vue ? Pour Saint-Simon, le roi s’attache trop aux détails.

"Son esprit, naturellement porté au petit, se plut en toutes sortes de détails. Il entra sans cesse dans les derniers sur les troupes : habillements, armements, évolutions, exercices, discipline, en un mot, toutes sortes de bas détails. Il ne s’en occupait pas moins sur ses bâtiments, sa maison civile, ses extraordinaires debouche ; il croyait toujours apprendre quelque chose à ceux qui en ces genres-là en savaient le plus, qui de leur part recevaient en novices des leçons qu’ils savaient par cœur il y avait longtemps. Ces pertes de temps, qui paraissaient au roi avec tout le mérite d’une application continuelle, étaient le triomphe de ses ministres, qui, avec un peu d’art et d’expérience à le tourner, faisaient venir comme de lui ce qu’ils voulaient eux-mêmes et qui conduisaient le grand selon leurs vues, et trop souvent selon leur intérêt, tandis qu’ils s’applaudissaient de le voir se noyer dans ces détails."

Mots-clés

© BnF

Les flatteries de la cour

Louis XIV révoque l’Édit de Nantes

Le 18 octobre 1685, Louis XIV révoque l’édit de Nantes qui depuis 1598 assurait aux Protestants une liberté de conscience et de culte dans le Royaume. Le culte protestant est interdit, les temples détruits. Cette décision est l’aboutissement d’un processus engagé dès le début du règne : par attachement au catholicisme et souci d’unité du royaume, le pouvoir royal a peu à peu rogné les différents avantages accordés aux Protestants et engagé bientôt une politique de conversions forcées et de répression (à partir de 1681, « dragonnades » c’est-à-dire brimades infligées aux protestants par les soldats du roi). Largement applaudie par le peuple et la cour, cette décision provoque l’exil de 100 à 200 000 protestants français, souvent notables, officiers, artisans, marchands, gens éduqués, dont l’absence affaiblira le Royaume au cours des décennies suivantes et qui viendront renforcer les puissances rivales : Angleterre, Provinces-Unies, Prusse notamment.

© Bibliothèque nationale de France

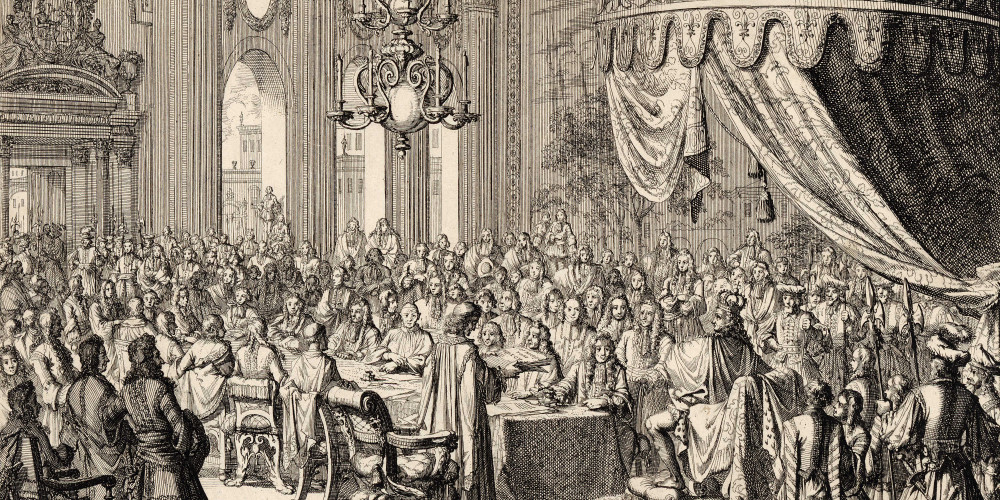

L’audience donnée aux ambassadeurs extraordinaires du Roy de Siam

Après une première ambassade en 1684, Lois XIV accueille une seconde ambassade le 1er septembre 1686. 1500 personnes sont présentes. Le faste déployé pour la réception se veut un symbole de la gloire du Roi-Soleil. Renversé peu de temps après, le roi du Siam sera toutefois remplacé par un tyran qui fermera l’accès de son pays aux Occidentaux à l’exception des Hollandais !

Guerre de la ligue d’Augsbourg

Conclusion de la guerre de Hollande, le traité de Nimègue n’a pas satisfait Louis XIV qui dès 1680 entreprend une politique d’annexions territoriales destinée, notamment le long du Rhin, à consolider les frontières du Royaume. Cette politique agressive, les mesures frappant les protestants et le soutien apporté à Jacques II d’Angleterre, exilé en France après la Glorieuse révolution de 1688, provoquent la constitution d’une ligue anti-française réunissant l’Angleterre et les Provinces-unies gouvernées par Guillaume III, les états de l’Empereur Léopold Ier et bientôt l’Espagne de Charles II, la Prusse et la Savoie (1689). Un conflit de huit années, sans réel vainqueur, épuise les protagonistes et s’achève par le traité de Ryswick (1697) où la France conserve l’Alsace mais doit abandonner ses conquêtes les plus récentes et reconnaître Guillaume III comme roi d’Angleterre.

© Bibliothèque nationale de France

Guerre de la succession d’Espagne (1701-1714)

Durant la guerre de succession d’Espagne, la ville de Landau, sous protectorat français depuis la guerre de Trente ans, est assiégée et conquise quatre fois entre 1702 et 1713. Place-forte la plus exposée des villes sous influence française du Palatinat, la ville avait été fortifiée en 1688 par Vauban, qui protège la France par une ceinture de citadelles à la demande de Louis XIV.

L’audience donnée par le Roy Louis XIV à l’ambassadeur de Perse à Versailles

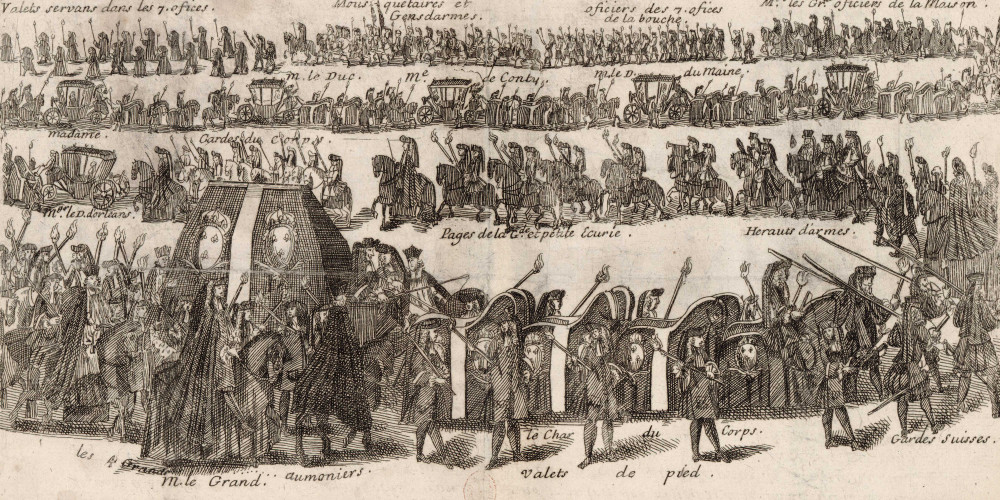

La mort du Roi Soleil

C’est dans ce contexte qu’intervient la mort du roi. Son corps est exposé pendant neuf jours, puis transporté solennellement à la basilique Saint-Denis. Son arrière-petit-fils, alors âgé de cinq ans, lui succède sous le nom de Louis XV.

- Direction éditoriale

Françoise Juhel, Éditions multimédias, BnF

Édition

Nathalie Ryser, Pierre-Emmanuel Jouanneau, Éditions multimédias, BnF

Traitement iconographique

Gisèle Nedjar, Éditions multimédias, BnF

Fichiers numériques réalisés par le département Reproduction de la BnF

© Bibliothèque nationale de France, 2022

Tous droits réservés