L’architecture de fer

Du fer, du fer, rien que du fer !

L’essor industriel sans précédent qui se développe au 19e siècle va de pair avec une hausse de la production de fer, qui encourage le développement de la construction métallique. Les premiers exemples d’architecture de fer datent de la fin du 18e siècle ; mais la technique connaît un fort développement à partir du Second Empire (1852-1870). La manière de construire change alors profondément.

Peu à peu, le fer gagne à des rythmes différents tous les types de bâtiments : bien visible dans les ponts, les gares, les usines ou les lieux de commerce, il reste longtemps caché sous la maçonnerie des édifices publics les plus prestigieux. Mais à la fin du siècle, l’architecture de fer s’impose partout.

Mots-clés

Le Pont des arts

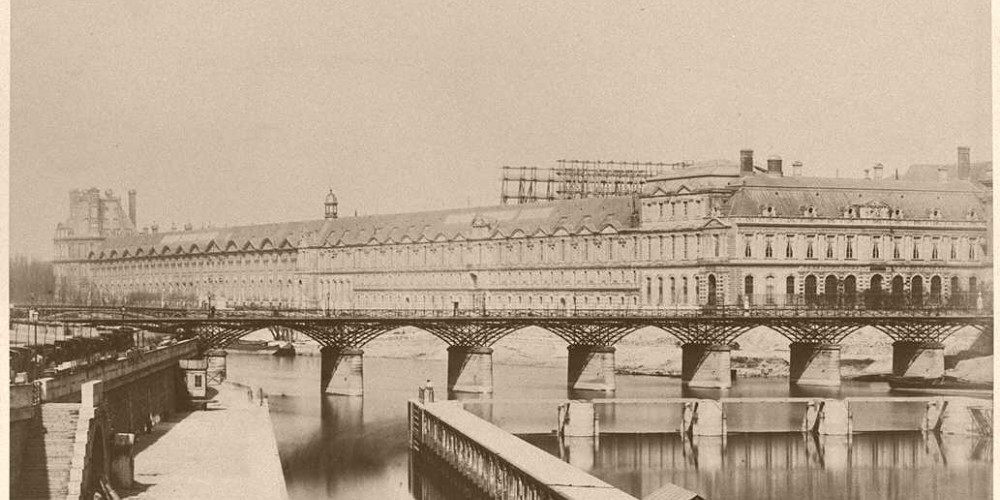

En construction à partir de 1801, le Pont des Arts est le premier pont métallique parisien. Il est constitué de neuf arches de fonte, fondues une par une, reposant sur des piles de maçonnerie.

Contrairement à la pierre qui impose une ligne en "dos d’âne", le métal permet de concevoir un pont parfaitement rectiligne. Mais la fonte des arches est une opération complexe : il faut attendre la veille du 20e siècle pour que l’on construise enfin un pont métallique à arche unique : le Pont Alexandre III.

Le Pont des Arts actuel n’est pas l’ouvrage d’origine. Fragilisé par des bombardements et des collisions, il s’est en partie écroulé en 1979 et a été reconstruit en acier, presque à l’identique, avec sept arches au lieu de neuf.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Le pont du Carrousel et le Louvre, 1833-1834

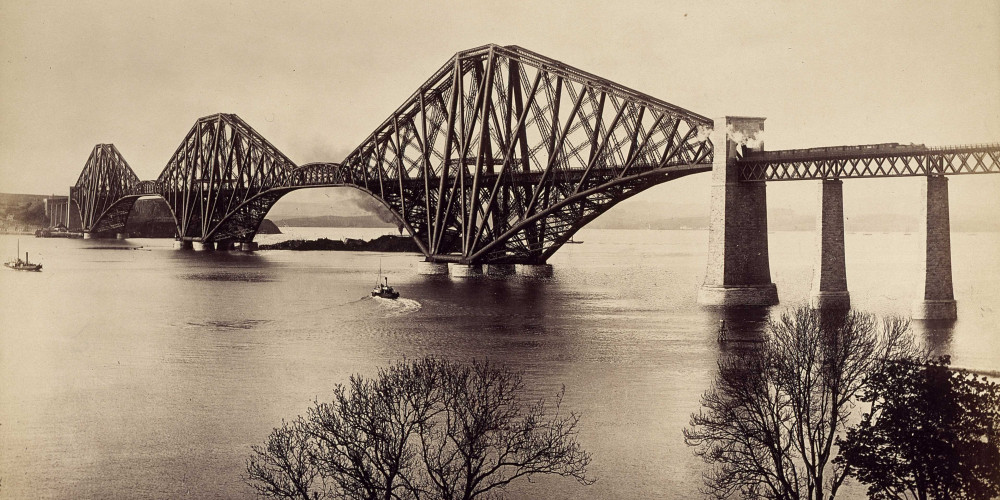

Forth Bridge

Alors que les travaux débutent, un autre pont métallique écossais s’effondre, faisant des dizaines de victimes. Le projet est alors complètement repensé pour aboutir à un pont extrêmement solide, capable de résister aux vents les plus violents. Sa structure repose sur trois tours de 104 mètres de haut, et nécessite 58 000 tonnes d’acier et 6, 5 millions de rivets.

Le pont sur le Forth et la tour Eiffel forment, dans les années 1880, les deux plus grands chantiers de construction métallique et attirent l’attention des constructeurs du monde entier.

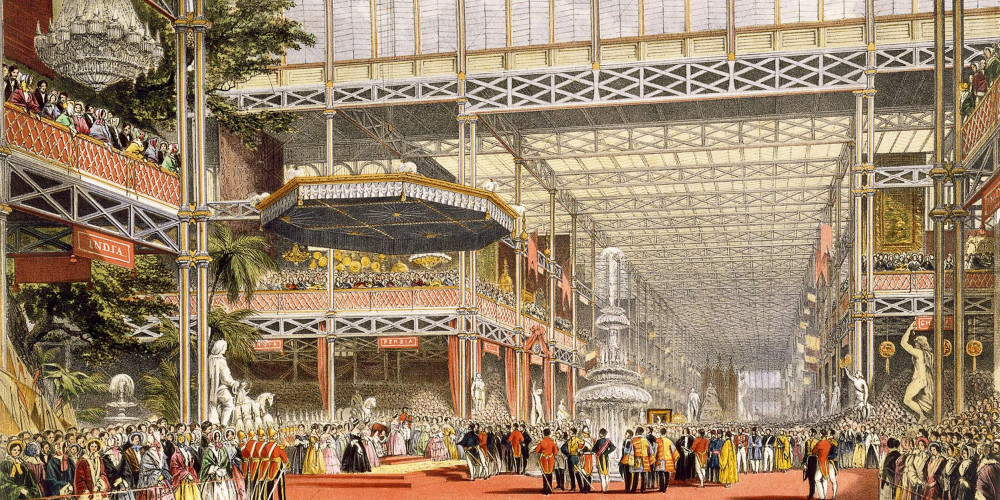

Vue intérieure du Crystal Palace. Exposition universelle de Londres, 1851

La France lance dès le 18e siècle l’idée d’expositions présentant les produits de l’industrie. Mais ces manifestations, les "expositions universelles", prennent leur pleine ampleur au 19e siècle.

La première exposition universelle se tient à Londres en 1851 dans un lieu emblématique de l’architecture de fer, aujourd’hui disparu : le Crystal Palace.

Cet espace de 90 000 m2 comporte une halle en fer et verre de 562 m de long et 124 m de largeur s’élevant à 32 m de hauteur. Il est pourtant élevé en quelques semaines.

L’exposition reçoit 6 millions de visiteurs. Napoléon III s’enthousiasme pour cette architecture qu’il encourage en France par la suite.

© Bibliothèque nationale de France

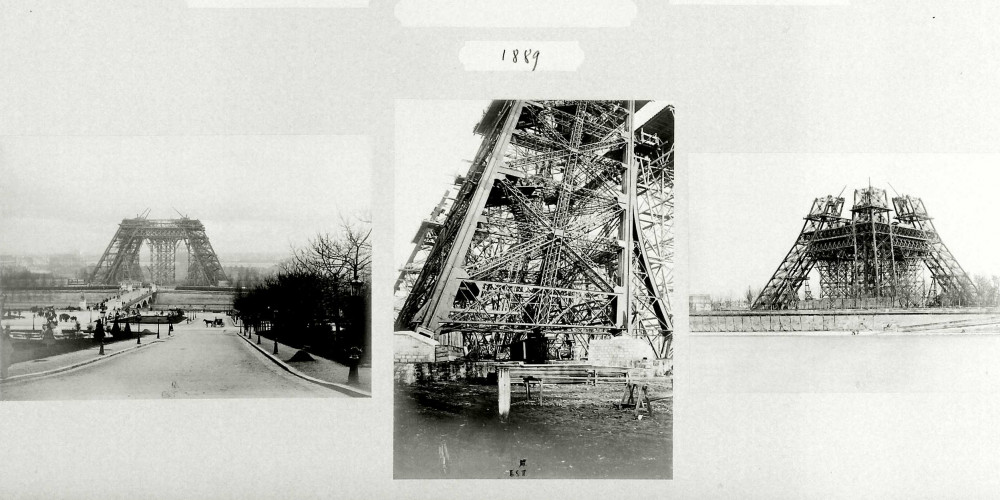

La construction de la tour Eiffel, 1889

La tour Eiffel est construite à l’occasion de l’Exposition universelle de 1889, à qui elle devait servir d’entrée monumentale, avant d’être démontée à la fin de l’événement.

Le projet est réalisé en 26 mois, dont 5 pour les fondations. Ce court délai est rendu possible par le procédé retenu : des pièces métalliques, entièrement construites dans les ateliers de la maison Eiffel à Levallois-Perret, sont numérotées et montées sur place sans aucune retouche.

La construction de la tour Eiffel nécessite 7 300 tonnes de fer.

La tour, annoncée comme "le plus haut édifice qu’aient jamais élevé les hommes", connaît un succès considérable et consacre le règne de l’architecture métallique, pourtant critiquée tout au long du siècle.

© Bibliothèque nationale de France

La Halle au Blé

Ce bâtiment est aujourd’hui la Bourse du commerce.

La galerie Colbert

Galeries et passages couverts connaissent un grand succès au 19e siècle.

Ces lieux éclairés par une verrière de fer et de verre permettent de se promener dans la ville et de faire ses courses sans piétiner dans la boue ni subir le mauvais temps.

Réalisée en 1826, la galerie Colbert est l’une des plus luxueuses. Détruite en 1981, elle a été reconstruite à l’identique.

Mots-clés

© Adrian Quiralte

Le passage Véro-Dodat, 1 826

En 1826, deux investisseurs, le charcutier Benoît Véro et le financier Dodat, font édifier ce passage privé à Paris entre le Palais-Royal et les Halles. Bordée de boutique, la galerie est très fréquentée par les voyageurs qui attendent les diligences des Messageries toutes proches.

Le passage est carrelé de dalles blanches et noires posées en diagonale pour donner une impression de profondeur. Ses trois verrières de fer et de verre éclairent largement les lieux par le haut.

Ce passage est un des premiers endroits de la capitale éclairés au gaz.

© Bibliothèque nationale de France

Le hall et le grand escalier

Décidé à séduire la bourgeoisie nouvellement enrichie, Aristide Boucicaut teste avec succès les techniques du commerce moderne : prix étudiés, rotation permanente des collections, échanges, soldes, vente par correspondance...

Le hall d’entrée, totalement ouvert sur les étages en galeries, offre une vision d’ensemble sur les espaces commerciaux.

Au centre de ce dispositif, le grand escalier fluidifie les déplacements et invite les clients à visiter les différents rayons.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Les Halles centrales de Paris, 1854

Les Halles, gigantesque marché couvert, sont construites à partir de 1851 par Victor Baltard en plein centre de Paris. Mais le résultat semble tellement lourd que l’empereur Napoléon III, conquis par le Crystal Palace de Londres, fait démolir les bâtiments alors qu’on achève déjà la toiture !

Le nouveau projet de 1854, tout de fer et de verre, se compose de 12 pavillons spécialisés (un pour la viande, un autre pour le poisson…), séparés en deux blocs et reliés par des rues couvertes.

© Bibliothèque nationale de France

Les Halles centrales (vue intérieure)

Les pavillons des halles Baltard sont entièrement constitués de matériaux métalliques. Les poutres de leur charpente reposent sur de minces, mais solides colonnes de fonte, qui présentent l’avantage de laisser un maximum d’espace au sol pour les marchandises. Leur style sert de modèles à des dizaines d’autres marchés couverts.

Pourtant, en 1971, les Halles sont entièrement rasées pour faire place à l’actuel Forum des Halles (lui-même en plein chantier aujourd’hui).

Un des pavillons des Halles a été conservé et déplacé à Nogent-sur-Marne : le pavillon n°8, celui des œufs et de la volaille, est devenu le "Pavillon Baltard" qui accueille des manifestations variées.

© Bibliothèque nationale de France

Les abattoirs généraux et marché aux bestiaux à Paris (La Villette), 1867

Dans son souci d’assainir Paris, le Préfet Haussmann décide en 1863 de faire construire de grands abattoirs en périphérie de la ville. Terminé en 1867, l’ensemble occupe 39 hectares. La halle principale mesure 286 m de long sur 86 m de large.

A la fin du XIXe siècle, les abattoirs reçoivent chaque jour 4000 bœufs, 22000 moutons, 4000 veaux et 7000 porcs. 137 881 tonnes de viande destinées aux parisiens en sortent en 1900.

La halle a été réhabilitée en 1984 pour devenir un immense espace culturel, la grande Halle du Parc de la Villette.

© Bibliothèque nationale de France

Les serres du Jardin des plantes

Au 18e siècle, les scientifiques spécialistes des sciences naturelles rapportent de leurs voyages des plantes issues de tous les continents. Pour les préserver et les faire pousser, il faut concevoir des serres fournissant isolation et chaleur constantes. En 1714 est construite la première serre chaude de France pour abriter le pied de caféier souche de tous les caféiers des Antilles.

Au Jardin des Plantes à Paris, entre 1834 et 1836 sont construites les premières serres au monde d’aussi grandes dimensions, en verre et en métal. Ces pavillons de 20m sur 12, et de 15m de hauteur sont chauffés à la vapeur.

Endommagées par les bombardements de 1871, les serres sont rénovées. Les progrès dans le travail du métal permettent de créer des bâtiments encore plus grands aux structures courbes.

Les serres, à cause de l’humidité constante, sont fragiles. C’est pourquoi un vaste chantier de restauration commencé en 2005 dure 5 ans. A cette occasion, les structures en métal sont rénovées et traitées contre la corrosion, les verreries entièrement démontées et temporairement remplacés par un bâchage afin de mettre à l’abri les plantes intransportables.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

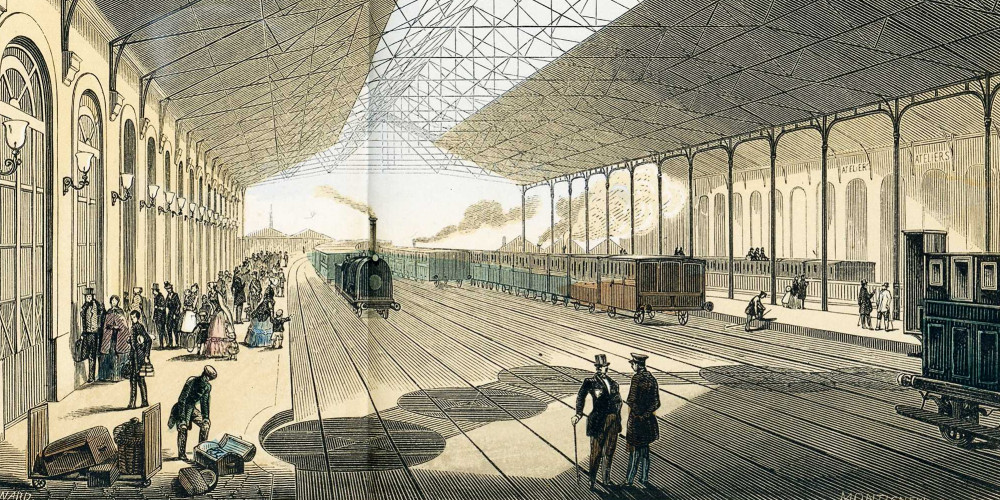

La gare Saint-Lazare, 1851

Le chemin de fer se développe au 19e siècle avec la machine à vapeur. Les gares apparaissent en Angleterre dans les années 1820, et quelques années plus tard en France.

La gare Saint-Lazare est agrandie en 1851. Pour son toit surmonté d’une verrière, l’ingénieur Eugène Flachat perfectionne le système de ferme (pièce triangulaire standardisée de fer et de fonte) inventée par Camille Polonceau en 1837. Il allège ainsi la structure de l’ensemble avec des assemblages standardisés et en augmente la résistance.

C’est dans cette nouvelle gare Saint-Lazare, devant les locomotives à vapeur, qu’Émile Zola imagine son roman La Bête humaine.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

La gare d’Orsay, vue générale du hall, 1900

L’architecte choisit de masquer les structures métalliques par une façade en pierre qui s’appuie sur elles. Mais à l’intérieur, les nouvelles techniques s’imposent : des plans inclinés et des monte-charges favorisent le transport des bagages, des ascenseurs sont à la disposition des voyageurs…

La construction de la gare d’Orsay nécessite 12 000 tonnes d’acier (contre 7300 tonnes pour la tour Eiffel).

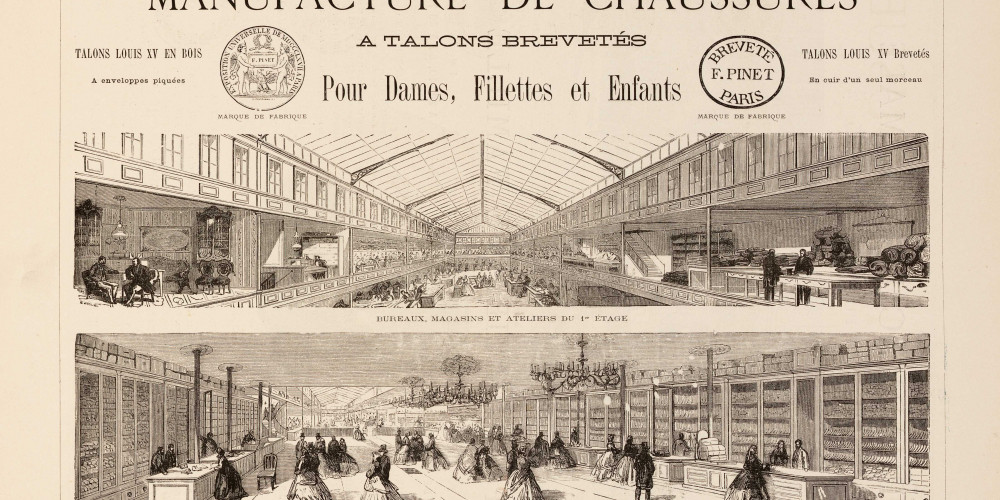

L’usine de chaussures F. Pinet, 1864

Chocolaterie Menier

Cette usine est aussi célèbre pour sa très belle décoration géométrique faite de briques vernissées, ponctuée de motifs végétaux (gousses de cacao).

Décorer avec autant de luxe un bâtiment industriel est une démarche sans précédent.

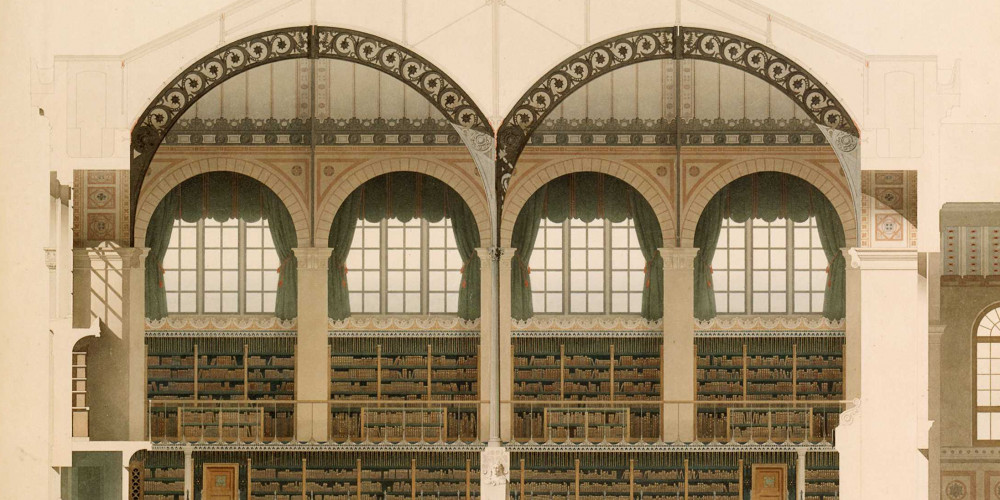

La Bibliothèque Sainte-Geneviève, 1844-1850

Au cœur du quartier latin, la bibliothèque Sainte-Geneviève doit accueillir de nombreux étudiants dans un espace assez réduit.

Pour répondre à cette commande, l’architecte Henri Labrouste consacre toute la surface disponible au premier étage à la salle de lecture (85 x 21 m). Au centre, 18 fines colonnes en fonte partagent le poids de la couverture avec les murs latéraux composés d’arcs en fonte ajourés.

L’usage de la fonte présente aussi un avantage évident dans une bibliothèque : réduire les risques d’incendie.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

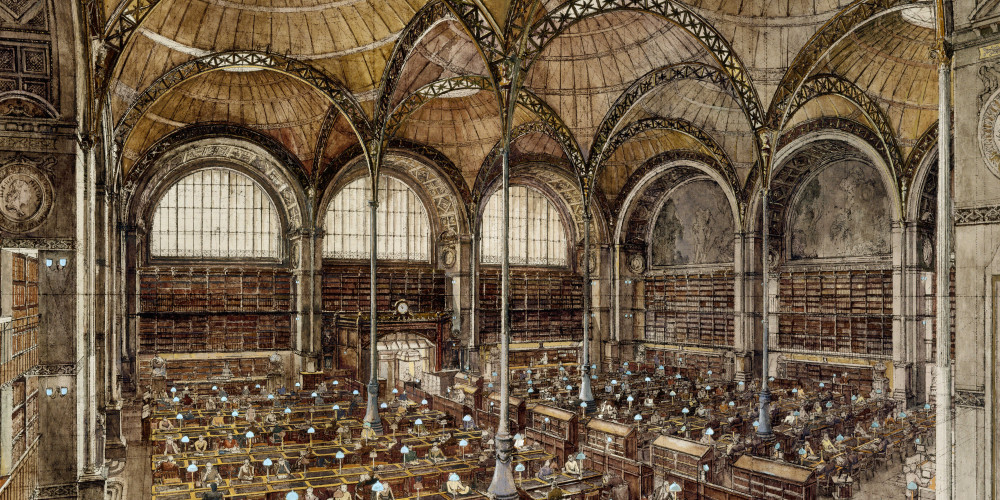

La salle Labrouste de la Bibliothèque nationale, 1860-1866

Henri Labrouste, concepteur de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, construit aussi la salle de lecture de la Bibliothèque nationale. Neuf coupoles aux structures métalliques sont soutenues par seize fines colonnes de fonte de 30 cm de diamètre pour 10 mètres de haut.

Chaque coupole est surmontée d’une lucarne ronde qui éclaire la salle sans ombre portée.

L’ensemble de la salle est richement décoré : céramiques, peintures, dorures, médaillons en biscuit (porcelaine) de Sèvres…

Soucieux de la cohérence de sa création, Labrouste s’est attaché à en dessiner jusqu’au mobilier : tables de travail avec appuie-pieds chauffants, chaises, bibliothèques murales, calorifères en fonte, tambour d’entrée…

Avec cette bibliothèque située au cœur de Paris, le fer conquiert enfin ses lettres de noblesse architecturales.

Mots-clés

© ADAGP, Paris, 2024

- Direction éditoriale

Françoise Juhel, Éditions multimédias, BnF

Édition

Nathalie Ryser, Pierre-Emmanuel Jouanneau, Éditions multimédias, BnF

Traitement iconographique

Gisèle Nedjar, Éditions multimédias, BnF

Fichiers numériques réalisés par le département Reproduction de la BnF

© Bibliothèque nationale de France, 2 012

Tous droits réservés