Les engins de levage et de transport à travers les siècles

Pour soulever les matériaux de construction (blocs de pierre, lourdes pièces de bois, matériaux de couverture ou grandes quantités de mortier), plusieurs systèmes de levage ont été inventés à travers les siècles. La poulie et le treuil, actionnés par des hommes ou des animaux (chevaux, bœufs, ânes...), sont utilisés dès l’Antiquité.

Le levier, utilisé par les Assyriens et les Égyptiens pour le déplacement d’immenses blocs de pierre ou de statues monumentales, est souvent associé au plan incliné.

La grue est connue dès l’Antiquité, entre le 6e et le 5e siècle av. J-C. Grâce à cette invention, les constructions mobilisent désormais des blocs de pierre beaucoup plus lourds et volumineux. D’abord simple essieu enroulé d’un câble, elle devient de plus en plus complexe au fil de l’histoire, notamment au Moyen-Âge.

À la Renaissance, des artistes ou architectes comme Filippo Brunelleschi ou Léonard de Vinci conçoivent des projets d’engins de chantier. En fonction de ses spécificités, chaque grand chantier peut être équipé de systèmes de levage spéciaux.

À partir du milieu du 19e siècle, la mécanisation permet des améliorations importantes. Les grues ne sont plus uniquement actionnées par la force physique : l’utilisation de la vapeur puis de l’électricité décuplent les performances.

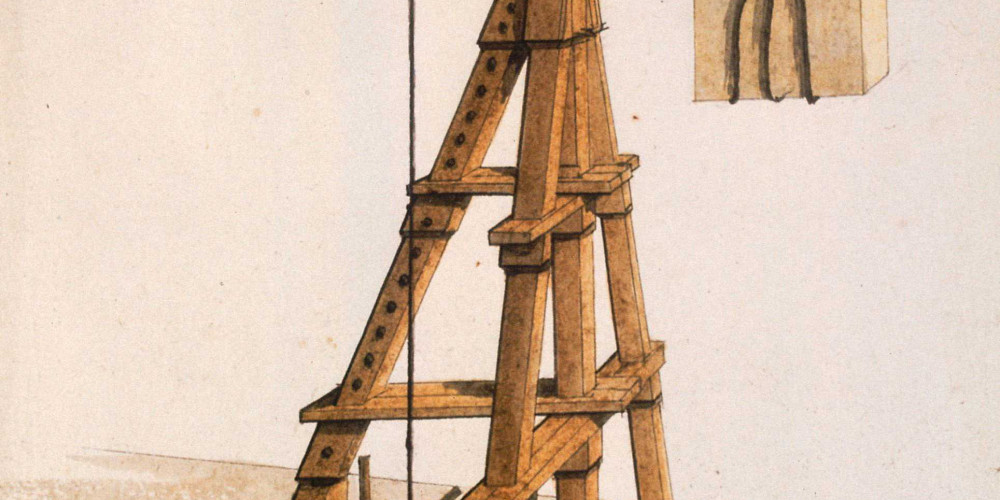

Des échafaudages de bois et de corde et une chèvre à trois pieds

L’échafaudage de base est simplement constitué de planches posées sur des tréteaux ; il convient aux travaux s’effectuant à des hauteurs modérées, en particulier les premières hauteurs du bâti. Rapidement monté et démonté et facile à déplacer, il est constitué de deux supports, le plus souvent des tréteaux, et une longue planche qui permet aux maçons d’élever les premières assises d’un mur. Sa forme dépend directement des choix architecturaux faits pour le bâtiment en construction.

Quand il s’agit de travailler à de grandes hauteurs, les échafaudages sont soit indépendants, soit encastrés dans la construction.

Dans certains cas comme ici, l’échafaudage est dressé parallèlement au mur et ne laisse donc aucune trace dans ce dernier. Il est fiché dans le sol grâce à quatre perches verticales. Les perches des deux petits côtés sont assurées par des croix de saint André (deux pièces de bois qui se croisent). Cet échafaudage dit "à deux rangées de perches" présente l’inconvénient d’être difficile à stabiliser.

Sur cette image, on voit également un engin de levage assez simple : la chèvre à trois pieds. Appelée aussi cabre, elle est constituée de deux longues poutres dressées en oblique et fixées entre elles à leur sommet, soutenues par une troisième pièce de bois, dénommée "pied".

Au sommet est installée une poulie dans laquelle passe une corde qui peut être manœuvrée directement par un ou plusieurs manœuvres ou à l’aide d’un treuil. Facile à construire, aisément démontable, la chèvre est utilisée sur les chantiers peu imposants et surtout lors du montage des premiers niveaux de la construction. Les systèmes les plus perfectionnés peuvent soulever des charges de 800 kg quand elles sont manœuvrées par quatre hommes.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Faucon fixé à l’extrémité de l’arbre vertical et actionné grâce à un treuil

Parmi les engins de levage employés au Moyen Âge, on trouve le faucon, composé d’un arbre vertical se prolongeant perpendiculairement à son sommet par une potence simple ou double. Confortées par une écharpe (étai) oblique, ces potences supportent à leur extrémité latérale une poulie. L’arbre vertical est parfois doté d’échelons afin de permettre de monter jusqu’à son sommet pour débloquer une corde ou huiler la poulie.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

La grue à cage écureuil

Vers le milieu du 13e siècle, le principe de la roue est adapté aux engins de levage afin de monter des charges plus lourdes. Mais ce n’est qu’au 15e siècle que le terme de grue apparaît pour désigner un engin de levage. La grue ne sert pas qu’à bâtir, on la retrouve comme machine de destruction lors de sièges ou pour charger et décharger les marchandises des navires dans les ports.

Les grues à roue écureuil sont des instruments fixes, fortement arrimées à la maçonnerie. Lorsqu’elles ne sont pas en activité ou que la construction s’élève, des charpentiers les démontent et les positionnent plus haut. Ces grues sont actionnées grâce à un tympan, dit aussi cage d’écureuil ou treuil à tambour, constitué par un grand tambour mobile dont le diamètre est compris entre 4 et 5 m pour une largeur de 0, 80 à 1, 50 m. Cette cage munie de rayons est montée sur un axe qui entraîne un tambour solidaire sur lequel vient s’enrouler la corde qui tire la charge à soulever. C’est le poids de l’individu qui crée de l’énergie : en effet un ou plusieurs hommes marchent à l’intérieur de cette roue ; parfois l’intérieur du tambour est muni de planches ou de lattes formant des marches, pour faciliter le déplacement.

Cette roue motrice est associée à une pièce de bois verticale terminée en pointe, à laquelle est attachée une flèche soutenue par des écharpes obliques fixées par des liens de fer. Les dimensions des arbres principaux de ces grues sont importantes : de 15 à 16 m de hauteur, pour des flèches qui pouvaient atteindre les 12 m. À l’extrémité de ce mât est fixée une poulie, munie d’un cliquet anti-retour qui évite que la charge n’inverse le sens du tambour. De la graisse et du savon étaient d’ailleurs utilisés pour huiler les mécanismes. L’enroulement d’un câble ou d’une élingue autour de cette poulie s’effectue grâce au mouvement des hommes dans la cage.

© Bibliothèque nationale de France

Construction du Temple de Jérusalem

Le roi Salomon, qui a ordonné la construction du Temple de Jérusalem, assiste à l’exécution des travaux du balcon de son palais. Dans la tradition médiévale, la scène est transposée au Moyen Âge et le temple ressemble à une cathédrale.

Sur le devant de la scène, sans se laisser distraire par le va-et-vient des visiteurs, les acteurs principaux, les ouvriers, s’activent à la préparation des matériaux que leurs compagnons réceptionnent en haut de l’édifice grâce à l’instrument de levage, la roue.

L’auteur indique clairement que pour la construction du Temple "avant d’amener les pierres… [les ouvriers] les taillaient sur la montagne". Fouquet représente l’étape où les matériaux sont à pied d’œuvre, ce qui lui permet de donner une vue d’ensemble d’un chantier de cathédrale et d’offrir un témoignage contemporain des modes de construction.

Toujours au premier plan, à droite, un ouvrier, aidé de deux commis porteurs d’eau, prépare le mortier. Viennent ensuite les tailleurs de pierres, deux dégrossissent les blocs avec des masses, deux travaillent à l’aide d’un ciseau, l’un creusant une mortaise, l’autre sculptant un bloc, auprès d’un compagnon parachevant une moulure à l’aide de son pic. Un imagier a posé près de lui marteau, ciseau et gouge pour prendre, à l’aide d’un compas, une mesure sur la statue qu’il ébauche. Un aide soulève péniblement un tambour de colonne prêt à la pose. Deux portefaix emportent sur un brancard une pierre. Des ouvriers, hotte sur le dos ou seau sur l’épaule, entrent et sortent du Temple par les portails à deux entrées, apportant le matériel nécessaire aux travaux dans l’œuvre.

L’un d’entre eux a la tête protégée par un capuchon. Sur un échafaudage, le long de la façade de droite entre les rosaces, on aperçoit les silhouettes de peintres terminant le revêtement doré.

Disposée au sommet d’un ouvrage, la grue à cage écureuil permet, grâce à son bras, de monter les matériaux sans risquer de détériorer par frottement les maçonneries ou les sculptures déjà en place. Elle peut également pivoter, ce qui n’est pas le cas des autres engins de levage.

La démultiplication de la force de levage est de un pour dix entre diamètre du chemin de marche et diamètre du tambour d’enroulement. Grâce à la marche d’un seul homme, une charge allant jusqu’à 500 kg peut être soulevée tandis que quatre hommes déambulant dans un treuil élevaient sans problème 2 200 kg à une hauteur de 15 toises soit environ 30 m.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

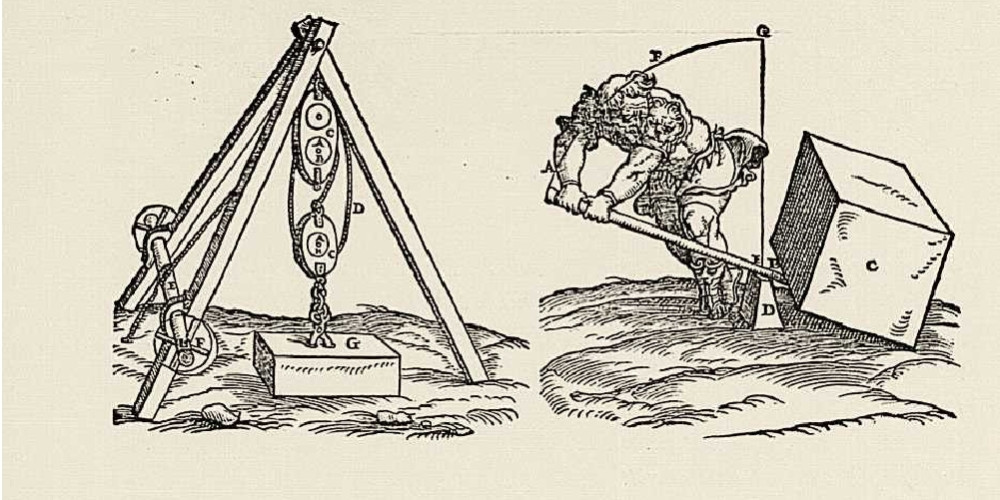

Engins de levage pour blocs de pierre à la Renaissance

Ce traité de la Renaissance montre différents engins de levage pour les blocs de pierre, du simple levier au dispositif élaboré avec cordes et poulies. La figure montre deux types de leviers différents selon l’emplacement du point d’appui ou pivot par rapport à l’opérateur et au point de contact levier-charge (en haut à droite : levier dit "de 1er genre", en bas : levier "de 2e genre"). L’opérateur est muni d’un outil nommé "pince à ripper".

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

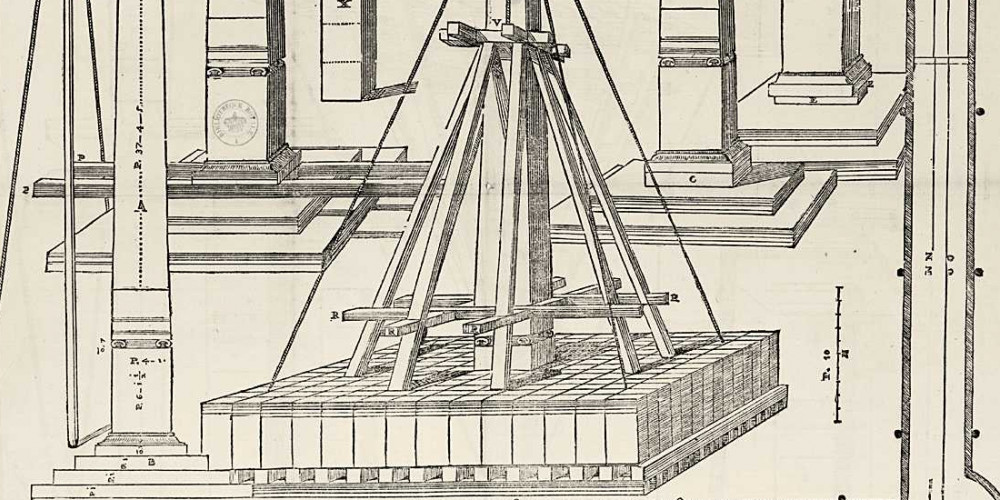

Des engins adaptés au chantier

Chaque grand chantier peut être équipé de systèmes de levage spéciaux : ainsi, le déplacement de l’obélisque de Khéops vers la place Saint-Pierre de Rome en 1586 nécessite la construction d’une énorme machine dotée de systèmes complexes de cordes, treuils et palans. Pour déplacer et ériger ces 750 tonnes de granite rouge, l’architecte et ancien maçon Domenico Fontana, chargé de son transfert, invente une machine tirée par 160 chevaux attelés à 40 cabestans et 900 hommes. Cette machine, appelée "château", était composée de huit mats soutenant quatre poutres sur lesquelles des câbles fixés enroulaient l’obélisque. Le 30 avril 1586, l’obélisque est arraché à sa base pour être déplacé jusqu’à la place. Puis, il est soulevé par un système de cordes reliées aux cabestans et tirées par les chevaux. Enfin, le "château" est poussé petit à petit par les ouvriers. Il faudra 37 jours pour lui faire parcourir environ 300 m.

Cet événement fut relaté par de nombreux observateurs et nous mesurons aujourd’hui son importance par les nombreuses gravures qui nous sont parvenues.

Plusieurs siècles plus tard, l’érection de l’obélisque de Louxor sur la place de la Concorde à Paris fera l’objet de gravures tout aussi documentées.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

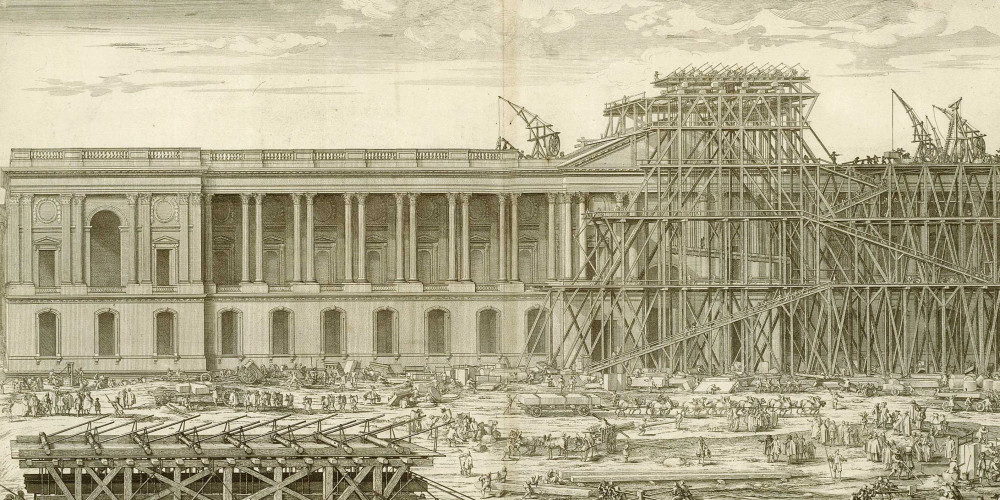

Construction du fronton du Louvre

Sur le chantier de la colonnade du Louvre en 1667, un grand nombre de machines sont inventées. Des pierres impressionnantes par leur grandeur et leur finesse (15 x 4 x 1, 5 mètres) sont acheminées depuis les carrières de Meudon (à une dizaine de kilomètres). Posées sur de longues charrettes, elles sont tirées par 14 chevaux. Pour élever et poser ces pierres à plus de 30 mètres de hauteur, on fait construire, sous la direction du maître charpentier Ponce Cliquin, une machine spéciale qui combine treuil, poulies, leviers, grues… le tout posé sur des madriers (chemins de planches de bois) ou des rails.

Les règnes de Louis XIII et Louis XIV transforment profondément le palais du Louvre.

En 1660, l’architecte Louis Le Vau est chargé du projet d’achèvement du Louvre. Les derniers restes du Louvre médiéval sont démolis.

En 1667, une commission à laquelle appartient le médecin Claude Perrault décide de l’édification de la colonnade : face à la ville, une façade monumentale dominée par un péristyle à colonnes doubles occupe tout l’étage. Le gros œuvre est terminé en 1672, tandis que le roi délaisse peu à peu le Louvre pour Versailles, laissant l’ensemble inachevé.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

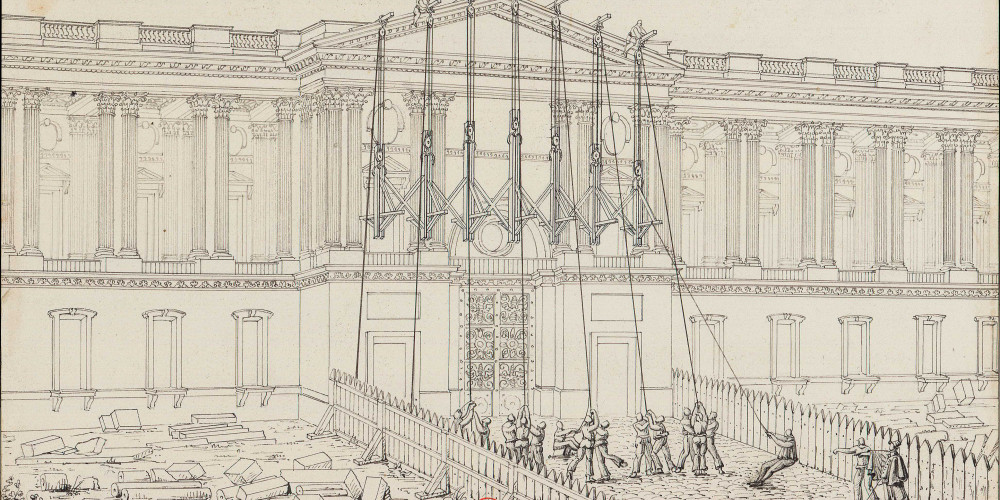

Échafaudages du fronton du Louvre

Le chantier du Pont Royal

En octobre 1684 commencent les travaux des fondations. Sur cette image du chantier, figurent de nouveaux engins de transport et de levage. On distingue une grue à cage écureuil sur le quai. Pour construire les piles à sec, le chantier nécessite la mise en place d’un batardeau, enceinte étanche de bois et de moellons d’où l’eau a été chassée.

Au centre, la machine circulaire actionnée par quatre chevaux permet le levage et la descente des matériaux dans le batardeau. Les chevaux tournent au-dessus d’une roue à dents horizontale. L’engrenage permettant de passer d’un axe vertical (grande roue) à un axe horizontal (petit pignon) vient ainsi surplomber le batardeau.

Engins de levage : des progrès au 18e siècle

L’époque des Lumières inaugure les immenses progrès technologiques du siècle suivant. Des architectes comme Jean-Jacques Lequeu ne s’intéressent pas uniquement à la conception et au dessin, mais se préoccupent aussi du chantier et de sa mise en œuvre.

© Bibliothèque nationale de France

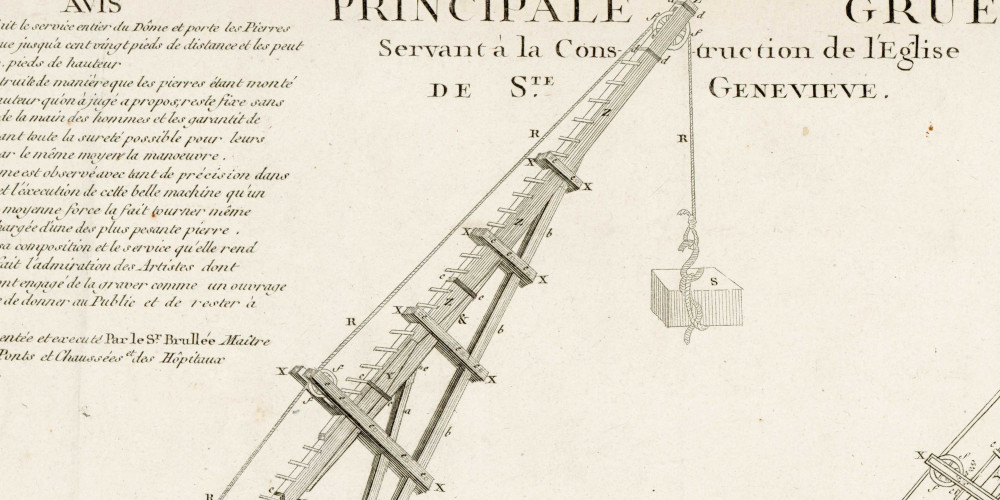

Une grue exceptionnelle sur le chantier du Panthéon

À la fin du 18e siècle, pour parvenir aux dimensions exceptionnelles de son église Sainte-Geneviève (Panthéon de Paris), Jacques-Germain Soufflot demande en 1763 au charpentier Brullée de fabriquer une grue capable de monter les quatre piliers et les arcs soutenant la coupole. La grue, aux dimensions trop importantes, est finalement délaissée au profit de grues mobiles, plus petites, conçues par l’architecte Jean-Baptiste Rondelet.

La description qui est faite de cet ouvrage d’exception insiste sur ses dimensions, qui permettent de monter de lourdes pierres à des hauteurs jamais vues. Mais aussi sur sa conception qui garantit aux artisans une meilleure sécurité : "elle les garantit des dangers en donnant toute la sûreté possible".

Enfin, un seul homme suffit à la manœuvrer : "Le mécanisme est observé avec tant de précision dans la composition et l’exécution de cette belle machine qu’un seul homme de moyenne force la fait tourner même lorsqu’elle est chargée d’une des plus pesantes pierre."

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

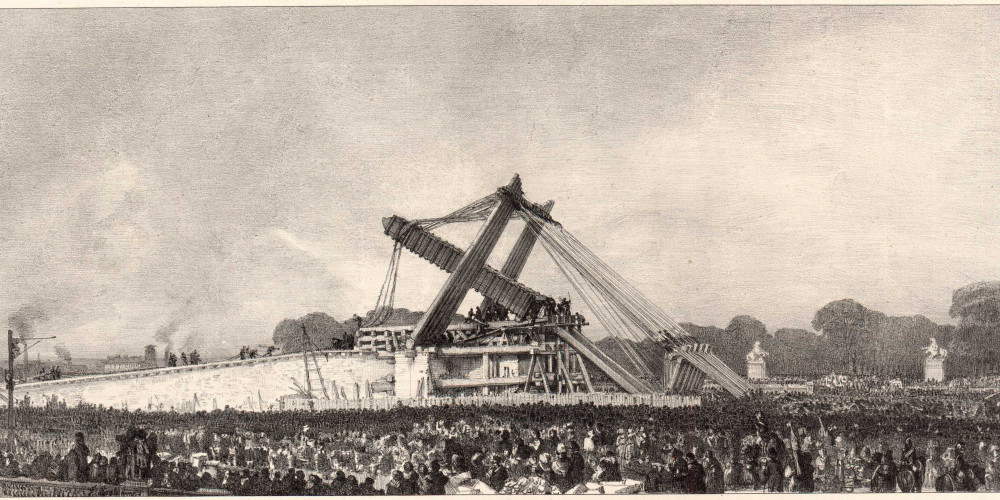

Mise en place de l’obélisque de Louxor sur la place de la Concorde

En 1829, l’Égypte offre à la France les deux obélisques du temple de Louxor, chacun mesurant une vingtaine de mètres et pesant 230 tonnes. Le premier obélisque voyage trois ans pour arriver en France, puis, le 25 octobre 1836, il est mis en place devant 200 000 spectateurs.

Le monument est arrivé par bateau. Une rampe de 120 m a été construite, sur laquelle l’obélisque est tiré par 200 hommes.

Le jour J, l’engin de levage doit être actionné par une machine à vapeur qui tombe en panne. Ce sont donc 350 hommes qui hissent l’obélisque, avec le risque permanent que les cordes ne cassent. Mais l’opération réussit. Elle a cependant été si complexe que la France n’ira jamais chercher le second obélisque qui restera à Louxor.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

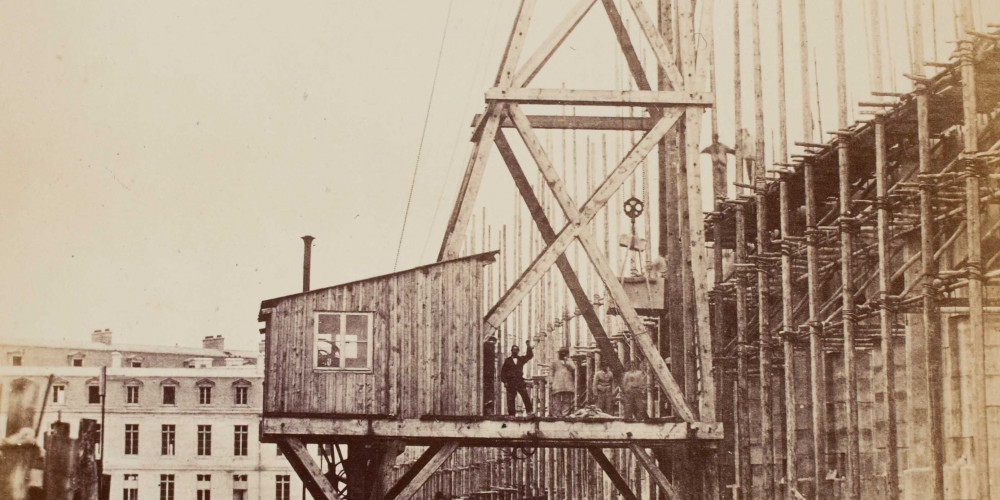

Un lieu de spectacle : la Comédie française

Le Palais-Royal a toujours été associé au théâtre. Richelieu déjà fait construire en 1637 une salle de spectacle, dans laquelle Molière, directeur de la troupe du roi, interprète presque toutes ses pièces. Lully y joue ensuite ses opéras.

Le bâtiment est ravagé par deux incendies, en 1673 et en 1781. C’est à la suite de ce dernier que Philippe Égalité confie à Victor Louis la construction d’une nouvelle salle, l’actuelle Comédie-Française. Le Palais-Royal possède aussi une seconde salle de spectacle : le théâtre du Palais-Royal, qui existe toujours aujourd’hui.

La machine à gauche est un “mat de charge” destiné au levage.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Échafaud pour monter les chevaux de Marly aux Champs-Elysées

Fragilisés par les intempéries et les vibrations dues aux véhicules, les chevaux sont désormais au musée du Louvre. Une copie destinée à la place de la Concorde a été réalisée en 1985 en résine et poudre de marbre (béton architectonique), un procédé totalement innovant à l’époque.

La chèvre roulante, récompensée à l’Exposition universelle

La chèvre roulante, récompensée à l’Exposition universelle

Les grues au 20e siècle

Au 20e siècle, le champ des possibles est totalement ouvert grâce à la mécanisation. Les grues ne sont plus uniquement actionnées par la force physique (humaine ou animale) ; la vapeur et l’électricité se généralisent et décuplent les performances.

Le bois est abandonné au profit du métal.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

- Direction éditoriale

Françoise Juhel, Éditions multimédias, BnF

Édition

Nathalie Ryser, Pierre-Emmanuel Jouanneau, Éditions multimédias, BnF

Conception graphique, développement et assistance technique

DES SIGNES, le studio Muchir et Desclouds, www. des-signes. fr

Sylvain Zorninger (chef de projet), Cécile Adam (développement) et Franklin Desclouds (direction artistique)

Traitement iconographique

Gisèle Nedjar, Éditions multimédias, BnF

Fichiers numériques réalisés par le département Reproduction de la BnF

© Bibliothèque nationale de France, 2 014

Tous droits réservés