Les échafaudages à travers les siècles

Les échafaudages suivent la progression de l’ouvrage. Depuis l’Antiquité et jusqu’au 19e siècle, les échafaudages sont construits en terre, parfois en briques, mais le plus souvent en bois : dans ce dernier cas, ce sont les charpentiers qui les fabriquent.

Une fois la construction terminée, les échafaudages sont démontés. Bien souvent, on en retrouve tout de même des traces sur les bâtiments ; comme les pierres en saillie au Pont du Gard, ou les trous de boulin, orifices sur les façades qui étaient les points de fixation des échafaudages. Pour accéder aux niveaux les plus élevés, il faut emprunter des rampes ou des échelles.

Jusqu’au 19e siècle, l’échafaudage évolue peu pour les constructions courantes : il est toujours composé de bois ronds, assemblés par des cordages. En raison de son coût de plus en plus élevé, le bois est réemployé d’un chantier à un autre. En revanche, les chantiers exceptionnels appellent sans cesse à l’innovation : des machines et des échafaudages spéciaux sont construits par exemple pour le dôme de Saint-Pierre de Rome ou la colonnade du Louvre.

Au 20e siècle, l’industrialisation du bâtiment touche aussi les techniques de l’échafaudage : celui-ci est désormais fabriqué en métal (souvent acier), selon des normes standard. Toutefois, il faut attendre les années 1950 pour observer une généralisation des normes de sécurité : les chantiers s’équipent peu à peu de garde-corps, baudriers, périmètres réservés…

Mots-clés

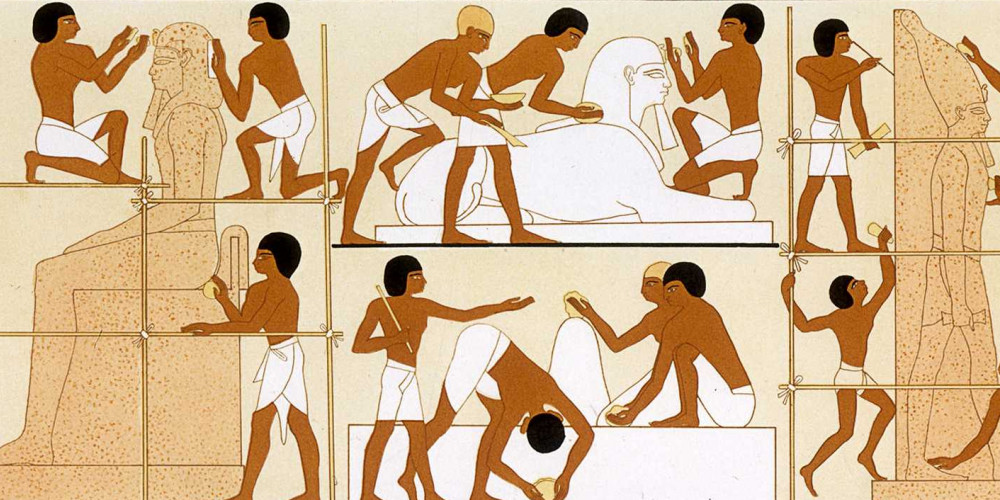

Échafaudages sur un chantier égyptien

Sur cette copie d’un bas-relief égyptien, les échafaudages sont représentés de façon très stylisée, mais on en comprend aisément le principe : de simples structures de bois assemblées par des cordes. Des siècles plus tard, les échafaudages médiévaux conservent la même structure.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

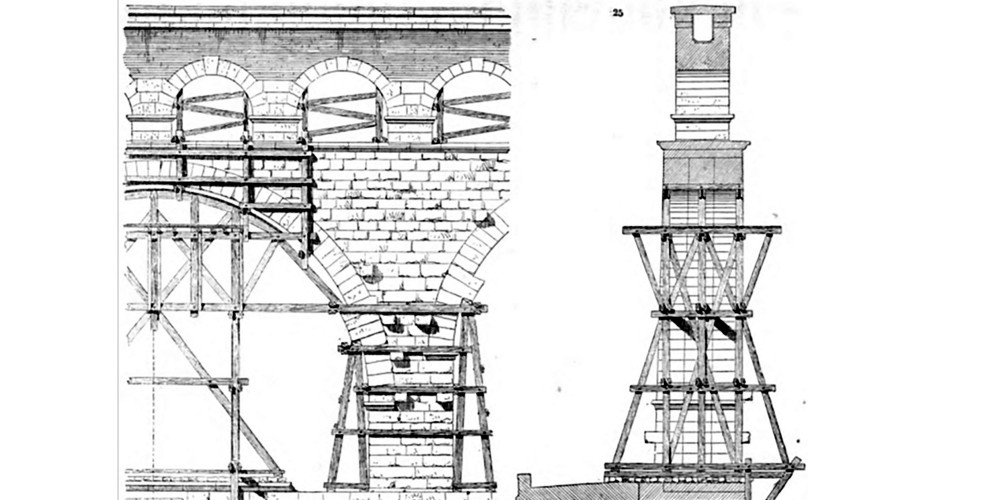

Les arches du pont du Gard : cintrages et échafaudages

Pour construire les arches, les romains utilisent des cintres en bois. Ces dispositifs solides de la forme de la voûte sont installés sur un rebord laissé saillant en haut de la pile. On y dispose ensuite une à une les pierres de la voûte, jusqu’à la pierre supérieure qui la ferme et maintient l’ensemble : la clé de voûte. Une fois l’arche terminée, le cintre en bois est démonté et réutilisé pour la prochaine arche.

Sur les parois du pont, des pierres débordantes ont servi à fixer les échafaudages lors de la construction. Elles ont été à nouveau utilisées au 19e siècle quand le pont a été restauré.

Mots-clés

L’échafaudage de base

L’ampleur des chantiers nécessite aussi la conception d’engins de levage performants.

Ces éléments sont toujours en bois et les assemblages entre les différentes parties se font grâce à des cordes. Leur mise en œuvre nécessite le savoir-faire de menuisiers et de charpentiers. L’échafaudage de base est simplement constitué de planches posées sur des tréteaux ; il convient aux travaux s’effectuant à des hauteurs modérées, en particulier les premières hauteurs du bâti. Rapidement monté et démonté et facile à déplacer, il est constitué de deux supports, le plus souvent des tréteaux, et d’une longue planche qui permet aux maçons d’élever les premières assises d’un mur. Sa forme dépend directement des choix architecturaux faits pour le bâtiment en construction.

L’assemblage à quatre perches

Quand il s’agit de travailler à de grandes hauteurs, les échafaudages sont soit indépendants, soit encastrés dans la construction. Dans le premier cas, l’échafaudage est dressé parallèlement au mur et ne laisse donc aucune trace dans ce dernier. Il est fiché dans le sol grâce à quatre perches verticales. Les perches des deux petits côtés sont assurées par des croix de saint André (deux pièces de bois qui se croisent). Cet échafaudage dit "à deux rangées de perches" présente l’inconvénient d’être difficile à stabiliser.

Des ligatures en cordes maintiennent les éléments de cet assemblage à quatre perches.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

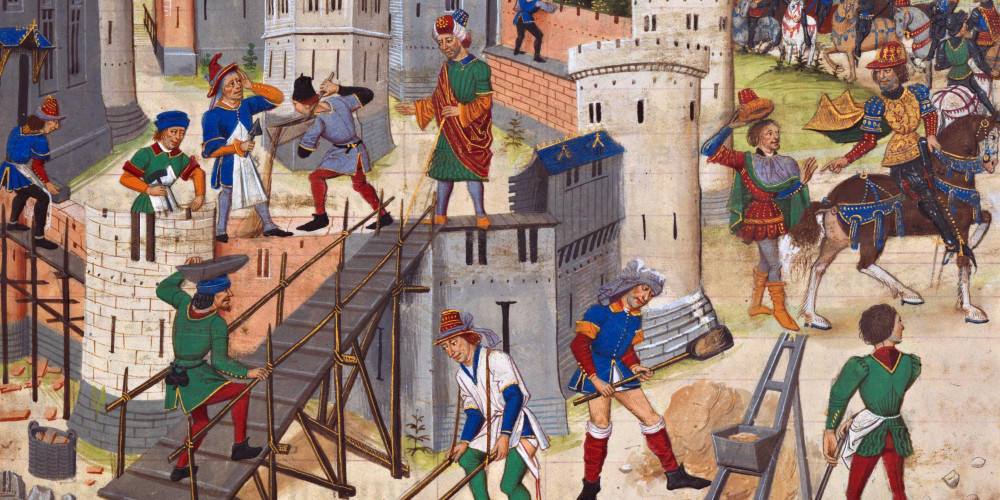

Des échafaudages de bois et de corde et une chèvre à trois pieds

L’échafaudage de base est simplement constitué de planches posées sur des tréteaux ; il convient aux travaux s’effectuant à des hauteurs modérées, en particulier les premières hauteurs du bâti. Rapidement monté et démonté et facile à déplacer, il est constitué de deux supports, le plus souvent des tréteaux, et une longue planche qui permet aux maçons d’élever les premières assises d’un mur. Sa forme dépend directement des choix architecturaux faits pour le bâtiment en construction.

Quand il s’agit de travailler à de grandes hauteurs, les échafaudages sont soit indépendants, soit encastrés dans la construction.

Dans certains cas comme ici, l’échafaudage est dressé parallèlement au mur et ne laisse donc aucune trace dans ce dernier. Il est fiché dans le sol grâce à quatre perches verticales. Les perches des deux petits côtés sont assurées par des croix de saint André (deux pièces de bois qui se croisent). Cet échafaudage dit "à deux rangées de perches" présente l’inconvénient d’être difficile à stabiliser.

Sur cette image, on voit également un engin de levage assez simple : la chèvre à trois pieds. Appelée aussi cabre, elle est constituée de deux longues poutres dressées en oblique et fixées entre elles à leur sommet, soutenues par une troisième pièce de bois, dénommée "pied".

Au sommet est installée une poulie dans laquelle passe une corde qui peut être manœuvrée directement par un ou plusieurs manœuvres ou à l’aide d’un treuil. Facile à construire, aisément démontable, la chèvre est utilisée sur les chantiers peu imposants et surtout lors du montage des premiers niveaux de la construction. Les systèmes les plus perfectionnés peuvent soulever des charges de 800 kg quand elles sont manœuvrées par quatre hommes.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Échafaudage seulement constitué de planches posées sur des poutres encastrés dans le mur

Ces poutres peuvent être simplement renforcées par des équerres appuyées sur le mur, et l’on nomme ce type d’échafaudage "en bascule", ou même tenir en équilibre grâce au seul enfoncement des boulins dans la maçonnerie.

Échafaudage dit" à pied" et à "un rang de perches"

Des "platelages" sécurisés pour éviter les chutes

Les poutres ou boulins supportent des planches dites "platelages" (ou encore "plats bords" ou "planchers") sur lesquelles circulent les ouvriers. On utilise plus rarement des claies constituées de branches entrelacées. Afin d’assurer la sécurité, les platelages sont parfois munis de garde-fous et bordés d’une plinthe qui évite la chute des outils.

On accède aux plates-formes des échafaudages et au platelage soit par des échelles, soit par des plans inclinés. Ces derniers, en bois ou en clayonnage, comportent souvent des barres transversales clouées sur leur plan supérieur pour éviter les glissades.

Sur cette image, on notera aussi le dispositif de levage qui permet de monter les pierres au niveau du mur en construction. Ici, une griffe (pince en forme de X) se serre autour de la charge grâce à la force du poids. Mais afin de maintenir la pierre, il est nécessaire de creuser au préalable un trou de chaque côté de la pierre de façon à y encastrer les deux extrémités de la griffe. Ces trous situés au même niveau sont en général placés au milieu de la pierre afin de la maintenir en équilibre. Ils sont parfois encore visibles sur les pierres des chantiers médiévaux.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Des échelles et des plans inclinés pour accéder aux échafaudages

Accès aux différents niveaux d’échafaudages par des échelles

On accède aux plates-formes des échafaudages et au platelage soit par des échelles, soit par des plans inclinés. Ces derniers, en bois ou en clayonnage, comportent souvent des barres transversales clouées sur leur plan supérieur pour éviter les glissades.

Des accidents nombreux

Les techniques architecturales se complexifient, les édifices prennent de la hauteur et les conditions de travail peuvent se révéler très dangereuses. Les charpentiers sont chargés de construire les échafaudages au fur et à mesure que les édifices s’élèvent. Malgré des ébauches de mesures de sécurité, les accidents ne sont pas rares sur les chantiers médiévaux. Les chutes de matériaux, les éboulements ou les effondrements sont monnaie courante. Les échafaudages, souvent constitués de perches seulement retenues par des cordes, sont branlants et occasionnent de nombreux accidents, alors que les flèches des cathédrales de la période gothique peuvent s’élever à 150 m de hauteur !

Les édifices peuvent aussi s’écrouler alors qu’ils viennent d’être achevés. En 1573, par exemple, c’est la flèche récemment édifiée de la cathédrale de Beauvais qui s’effondre.

Un exemple connu : en septembre 1178, l’échafaudage sur lequel est monté Guillaume de Sens, maître d’œuvre du chœur de l’église de Canterbury, afin d’installer les cintres de la voûte de la croisée du transept, se rompt et Guillaume de Sens fait une chute de 16 m du sol qui l’oblige finalement à abandonner ses responsabilités.

© Bibliothèque nationale de France

Accident et miracle sur un chantier médiéval

Échafaudages au 17e siècle

Sur ce chantier du 17e siècle, on note des échafaudages tout aussi rudimentaires et dénués de mesures de sécurité que sur les chantiers médiévaux.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Les trous de boulins, marques du chantier

Le Jardin du Roy à Paris (aujourd’hui Jardins des Plantes et Muséum national d’histoire naturelle) fait l’objet de nombreuses transformations à la fin du XVIIIe siècle. Le bâtiment à droite est en voie d’achèvement. On devine que les échafaudages sont en cours de démontage. Seuls les trous de boulin – qui servaient à fixer les échafaudages – subsistent sur la façade.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

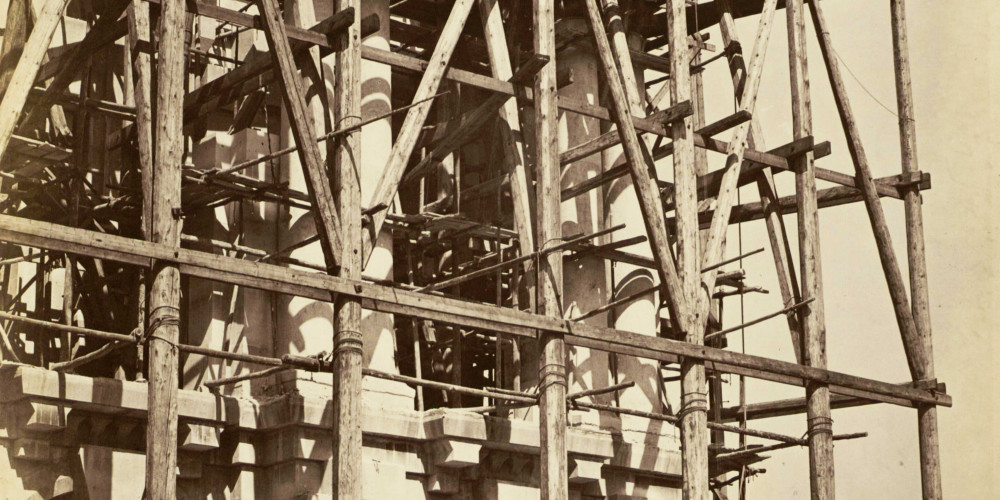

Construction de l’Opéra Garnier : façade avec échafaudages

En pleine révolution industrielle, le fer devient un matériau dominant dans la construction. Mais les échafaudages conservent à peu près la même technique d’assemblage de bois ronds, maintenus par de solides nœuds de cordes.

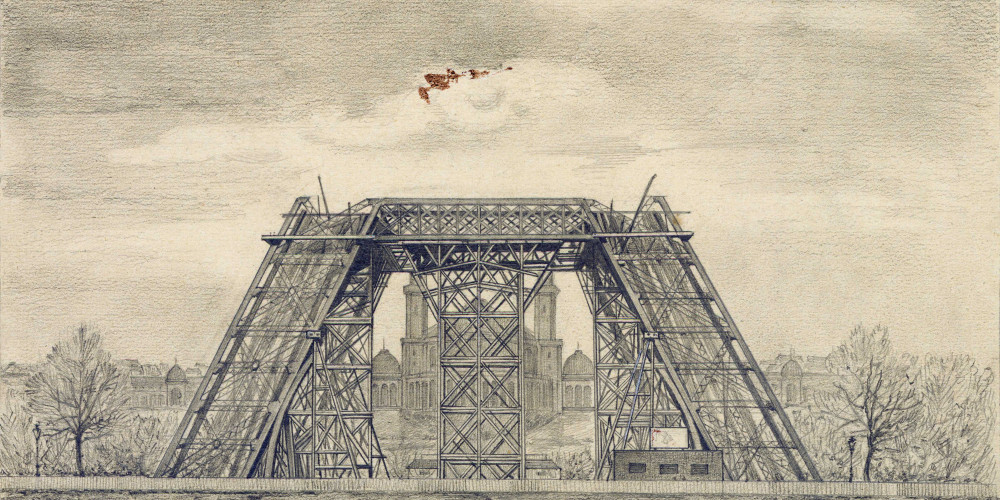

La Tour Eiffel en construction

Les échafaudages au 20e siècle

Sur ce chantier de reconstruction des magasins du Printemps, détruits par un incendie en 1921, les échafaudages allient désormais le bois et le métal. Des grues aériennes permettent le levage des matériaux.

Peu à peu, l’industrialisation du bâtiment touche aussi les techniques de l’échafaudage : celui-ci est fabriqué en métal (souvent de l’acier), selon des normes standard.

Les différentes pièces de l’échafaudage sont progressivement toutes réutilisables. Au début des années 1920, l’ingénieur anglais Daniel Palmer-Jones dépose le brevet de l’échafaudage métallique tubulaire : désormais les pièces s’emboîtent les unes dans les autres et assurent ainsi le maximum de stabilité. Toutefois, il faut attendre les années 1950 pour observer une généralisation des normes de sécurité : les chantiers s’équipent peu à peu de garde-corps, baudriers, périmètres réservés…

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Une restauration exceptionnelle

En 2013 et pendant une dizaine d'années environ, l'un des plus grands chantiers de restauration d'Europe permet de consolider durablement le bâtiment. Car plusieurs problèmes se posent :

- la coupole se tasse ;

- des pierres se cassent et des fissures apparaissent au point de départ des grands arcs ;

- enfin, l'oxydation de certains éléments métalliques fait éclater les pierres suite à un défaut d'étanchéité.

L'échafaudage qui recouvre le dôme est entièrement est autoportant, de manière à ne pas peser sur le monument et à le respecter totalement.

Le chantier de restauration exige la mise en place d’échafaudages d’une ampleur exceptionnelle. La structure, de 315 tonnes et s’élevant à 37 m de hauteur, est appuyée sur des pieux de 17 m enfoncés dans le sol.

© Simon Texier

- Direction éditoriale

Françoise Juhel, Éditions multimédias, BnF

Édition

Nathalie Ryser, Pierre-Emmanuel Jouanneau, Éditions multimédias, BnF

Traitement iconographique

Gisèle Nedjar, Éditions multimédias, BnF

Fichiers numériques réalisés par le département Reproduction de la BnF

© Bibliothèque nationale de France

Tous droits réservés