Stuc et staff, le plâtre comme élément de décor

Au-delà de son rôle d’enduit, le plâtre permet de réaliser des éléments de décor d’une grande richesse. Ainsi, la technique du stuc mélange – dans des proportions qui peuvent varier – du plâtre, de la colle forte, du marbre pulvérisé, de la chaux éteinte, de la craie et des pigments, le tout lié à l’eau. Le résultat donne un enduit épais qui prend l’aspect et la dureté de la pierre mais se montre beaucoup plus facile à travailler.

Cette technique est déjà employée par les Grecs et les Romains, mais aussi dans certaines civilisations d’Amérique centrale comme chez les Mayas. Elle est redécouverte en Italie au 13e siècle. L’art du stuc trouve son aboutissement dans la civilisation islamique, où il permet de composer de véritables dentelles de pierre reconstituée.

À partir du 19e siècle, de nouvelles techniques permettent d’industrialiser la production d’ornements décoratifs à base de plâtre.

Le stuc à Rome

Stucs dans les thermes du Forum à Pompéi

Du plâtre découpé pour des vitraux

Au 19e siècle, Émile Prisse d’Avennes, ingénieur, architecte et archéologue, se passionne pour la civilisation arabe. Il effectue de nombreux relevés des techniques employées dans l’architecture et l’artisanat. Ici, il reproduit un "chemsah", vitrail dont la structure est faite de plâtre découpé finement, ensuite garnie de verres de couleur.

Mots-clés

© BnF

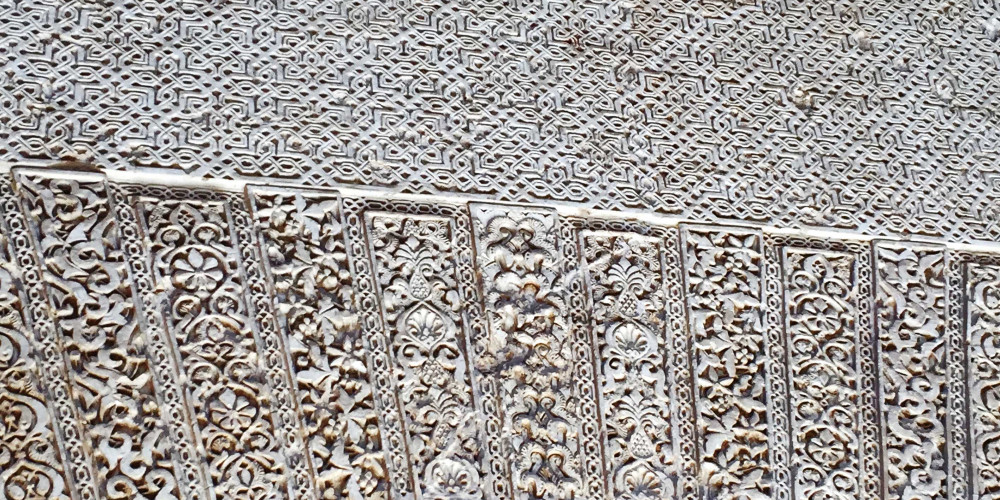

La salle des Deux Sœurs de l’Alhambra à Grenade

Sous la coupole de la salle des deux sœurs, on distingue un élément décoratif caractéristique de l’architecture islamique : les muqarnas. Ils sont parfois en bois ou en pierre, mais le plus souvent en stuc. Ils sont alors réalisés grâce à des moules en bois remplis de plâtre. Une fois le plâtre sec, la forme est démoulée, puis taillée et polie pour obtenir les reliefs désirés.

Les muqarnas évoqueraient les stalactites de la grotte dans laquelle se réfugia le prophète Mahomet lors de sa fuite de La Mecque.

Alhambra de Grenade : mur recouvert de stuc

Décors en stuc de l’Alhambra de Grenade en Espagne

Au-delà de son rôle d’enduit, le plâtre permet de réaliser des éléments de décor d’une grande richesse. Ainsi, la technique du stuc mélange – dans des proportions qui peuvent varier – du plâtre, de la colle forte, du marbre pulvérisé, de la chaux éteinte, de la craie et des pigments, le tout lié à l’eau. Le résultat donne un enduit épais qui prend l’aspect et la dureté de la pierre mais se montre beaucoup plus facile à travailler. Cette technique est déjà employée par les Grecs et les Romains, mais aussi dans certaines civilisations d’Amérique centrale comme chez les Mayas. Elle est redécouverte en Italie au 13e siècle. L’art du stuc trouve son aboutissement dans la civilisation islamique, où il permet de composer de véritables dentelles de pierre reconstituée. À partir du 19e siècle, de nouvelles techniques permettent d’industrialiser la production d’ornements décoratifs à base de plâtre.

© Hervé Lespy

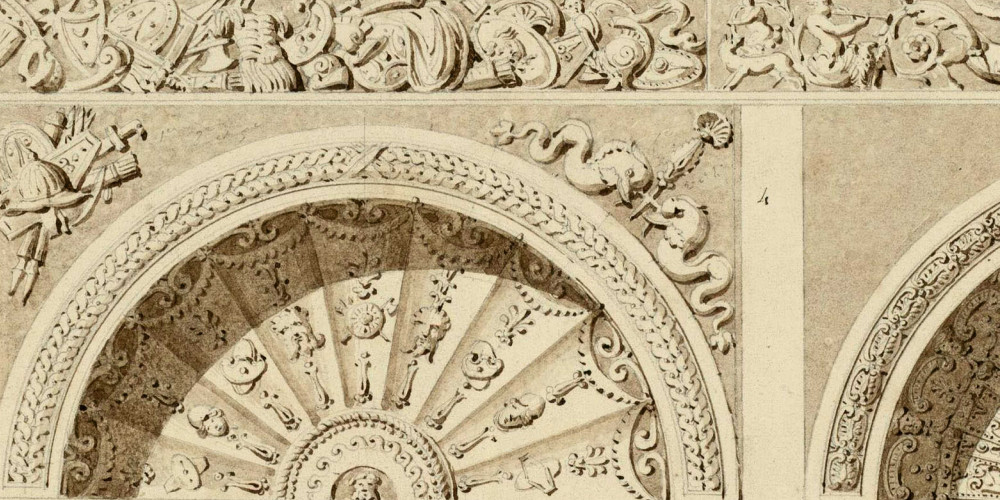

Villa du Pape Jules III à Rome : stucs des arcades de la grande cour

La technique du stuc est redécouverte en Italie au 13e siècle. Les artistes italiens deviennent les spécialistes du plâtre décoratif. Demandés à travers toute l’Europe, ils popularisent peu à peu cette technique qui permet de réaliser des plafonds à caissons ou des moulures décoratives.

Mots-clés

© INHA

Homme barbu en stuc

Entourant la fresque de L’incendie par Rosso Fiorentino, dans laquelle deux jeunes hommes portent leurs pères sur leurs épaules, les stucs représentent à gauche un homme barbu vêtu de braies, représenté ici, et à droite un jeune homme portant un pagne. Ces deux personnages évoquent l’amour filial, tandis que la fresque pourrait faire référence au dévouement des deux fils de François Ier, lorsque ceux-ci se sont fait emprisonner par les espagnols en échange du roi alors prisonnier à Madrid.

On remarque en bas l’initiale "F" en or sur fond bleu.

Mots-clés

© Vinca Hyolle

Fontainebleau, la Porte Dorée élevée par François Ier sur les dessins du Primatice

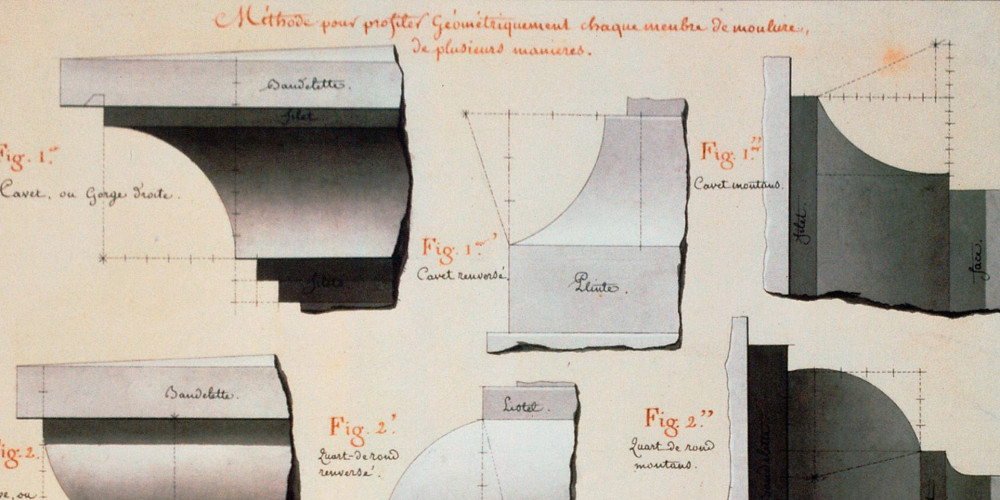

Profils de moulure

Au 18e siècle, l’architecte Jean-Jacques Lequeu dessine le profil de moulures décoratives selon des principes géométriques rigoureux, dont on distingue les marques sur cette planche.

Mots-clés

© BnF

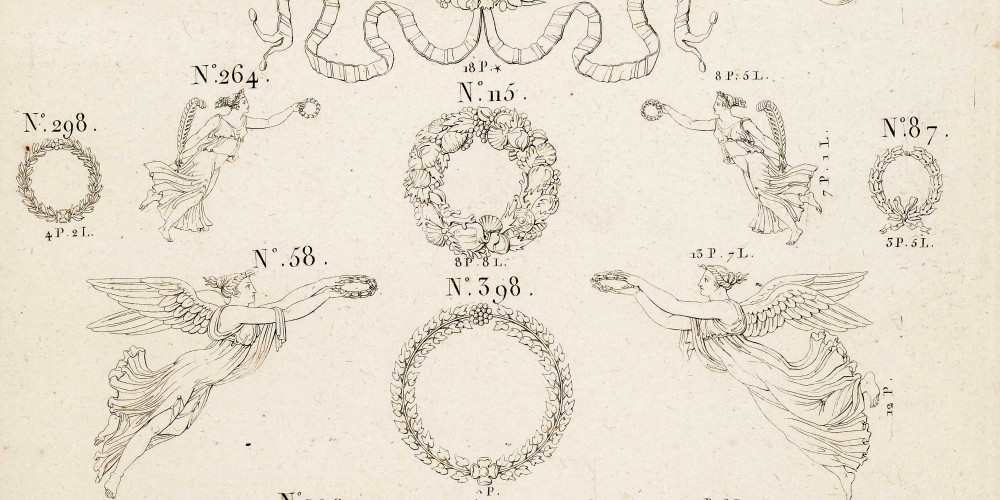

Le carton pierre, une technique apparue au 19e siècle

Autrefois, pour exécuter des décors de théâtre, de fête ou de château, on pouvait utiliser du carton moulé. Celui-ci remplaçait la sculpture sur bois dont l’exécution était longue et onéreuse. Le problème du carton moulé est qu’il ne résiste pas aux intempéries. C’est la raison pour laquelle on finit par ajouter lors de la fabrication du carton moulé de la poudre de pierre. Ce carton-pierre se développe dans les premières années du 19e siècle. C’est un matériau très malléable, économique et léger. Les recettes varient mais gardent en commun le mélange de poudre de pierre, de papier mâché, de colle animale (gélatine, colle de peau de lapin…) et de lanières de cuir. La pâte obtenue est mise en forme dans des moules de cuivre. Démoulé, le carton-pierre est extrêmement léger et solide.

Passée des décors de spectacles aux habitations, cette technique a permis de fabriquer des ornements en série, au dessin parfois complexe, vendus sur catalogue à prix modique.

Néanmoins, le carton-pierre sera assez rapidement remplacé par le staff.

Mots-clés

© BnF

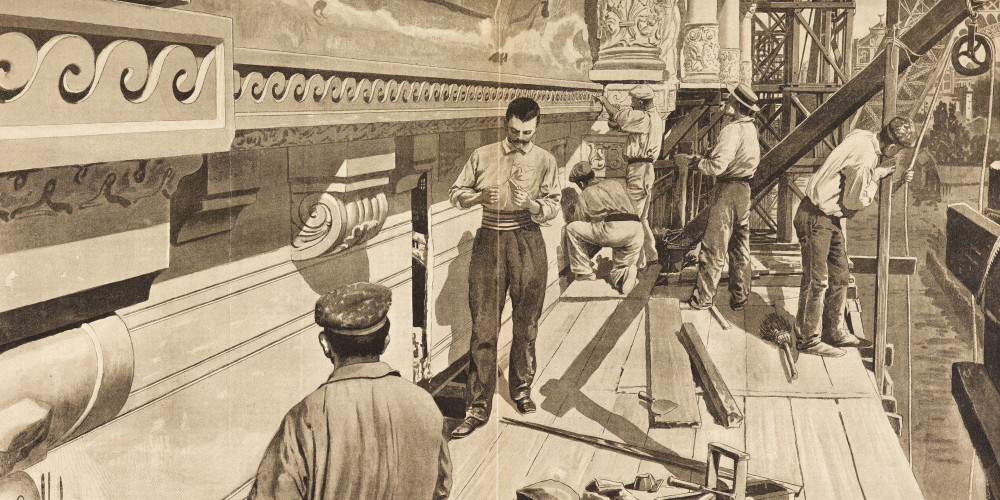

Pose de la décoration en staff

En 1856, Eugène-Denis Arondelle dépose le brevet du staff. Ce matériau, moins coûteux et moins difficile à manipuler que la plâtrerie et le stuc, imite la pierre. Il se compose de plâtre et de filasse (fibres végétales : jute, chanvre, sisal…), parfois renforcés par de la toile de jute voire une structure prise dans la matière (à l’image du béton armé).

Mots-clés

© BnF

- Direction éditoriale

Françoise Juhel, Éditions multimédias, BnF

Édition

Nathalie Ryser, Pierre-Emmanuel Jouanneau, Éditions multimédias, BnF

Traitement iconographique

Gisèle Nedjar, Éditions multimédias, BnF

Fichiers numériques réalisés par le département Reproduction de la BnF

© Bibliothèque nationale de France, 2 014

Tous droits réservés