Des siècles de carrelage

Le carreleur intervient généralement lors des dernières étapes d’un chantier. Mais ses réalisations durent longtemps. On peut aujourd’hui encore admirer des carrelages et des mosaïques réalisés par des artisans.

Au Moyen Âge, l’empire byzantin et la civilisation islamique développent un art extrêmement raffiné du carrelage et de la mosaïque. À partir du 19e siècle, le carrelage s’impose dans les habitations, en intérieur comme en extérieur, en raison de l’industrialisation de sa fabrication et du souci croissant d’un environnement plus hygiénique. Mais, au-delà de leurs avantages pratiques, les réalisations du carreleur et du mosaïste présentent à travers les époques une valeur esthétique éclatante, à découvrir à travers les images de cet album.

Mosaïques et carrelages des thermes de Caracalla à Rome

Les thermes sont une invention grecque que les Romains ont améliorée. A partir de l’Empire (-27 avant Jésus-Christ), les bains publics, ou thermes, se multiplient dans toutes les villes, même les plus modestes. La plupart sont gratuits ou très bon marché.

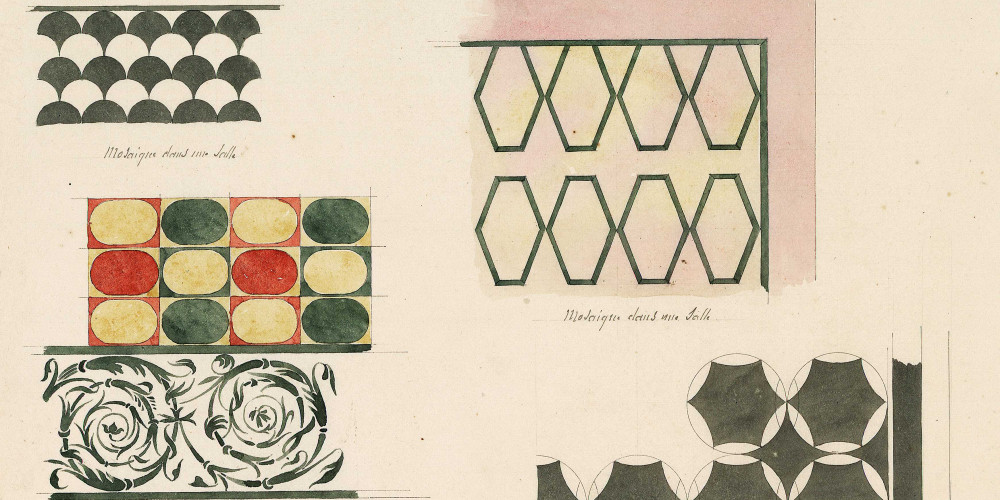

Ces bâtiments de pierre et de brique sont souvent revêtus de carrelage ou de mosaïque, faciles à lessiver et garantissant une bonne étanchéité. Le dessin de ces mosaïques a été relevé par l’architecte Henri Labrouste au 19e siècle. Il note qu’elles sont composées de petits cubes de pierre de natures différentes, permettant de varier les couleurs du résultat. En marge du document figurent les noms des minéraux utilisés : porphyre rouge, serpentin vert, lave fine, albâtre, marbre…

Mots-clés

© BnF

Les musiciens ambulants, mosaïque de la villa Cicéron à Pompéi

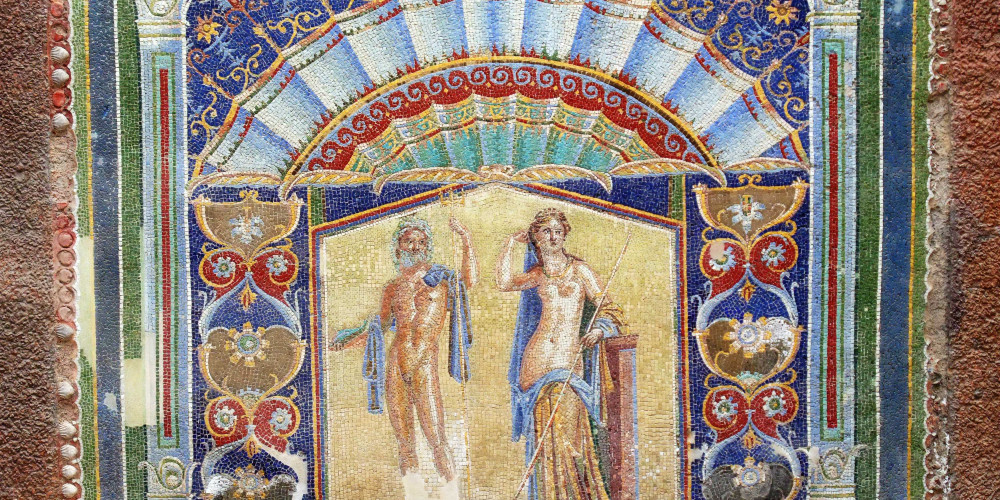

Mosaïque de Neptune et Amphitrite à Herculanum

- L’opus incertum : les dalles de pierre sont de forme irrégulière.

- L’opus signinum : c’est un mélange de tessons de terre cuite avec une pâte de chaux. Cette composition grossière peut revêtir tous les sols, même très fréquentés.

- L’opus sectile : de fines plaques de marbre sont découpées selon le motif géométrique voulu, puis assemblées. On trouve cette technique sur les murs et les maçonneries comme les comptoirs des magasins.

- La mosaïque : plus résistante que les peintures, elle couvre les sols et les murs des salles à manger ou des chambres. Les compositions peuvent être réalisées avec de simples galets (pour le sol), mais le plus souvent avec de petits cubes de pierre taillés, en particulier des marbres de différentes couleurs. Le verre coloré et la terre cuite émaillée sont aussi utilisés pour les tesselles.

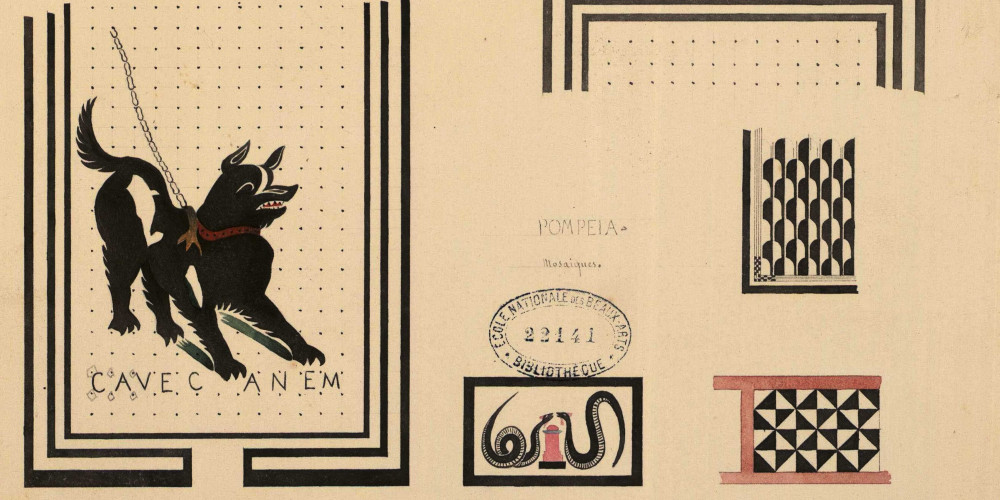

Attention au chien !

Cette célèbre représentation d’un chien en laisse s’accompagne d'un avertissement : Cave Canem ("Prends garde au chien").

Cette mosaïque, ici reproduite sur papier au 19e siècle, se trouvait à l’entrée d’une maison de Pompéi.

Mots-clés

© INHA

La Basilique saint-Marc à Venise : plus de 4000 m2 de mosaïque

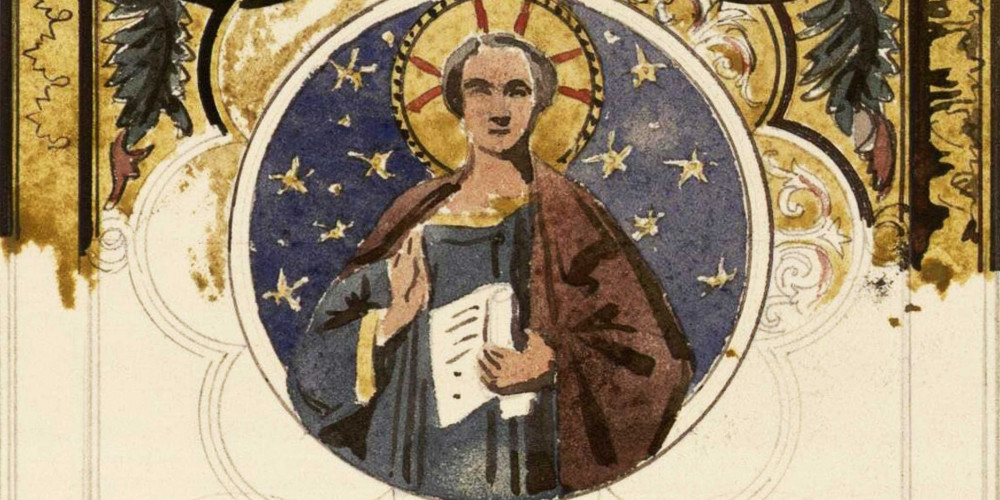

Les mosaïques de la basilique Saint-Marc à Venise sont réalisées à partir du 11e siècle, et couvrent une surface de plus 4000 m2.

Sur le modèle des mosaïques de Byzance, leur éclat est dû à un procédé astucieux : les tesselles, petits cubes de verre coloré ou de verre transparent, contiennent des feuilles d’or ou d’argent. Pour faire varier les jeux de lumière dans la basilique, les feuilles de métal précieux sont insérées dans le verre suivant des angles différents.

Au Moyen Âge, le métier de carreleur n’existe pas encore en tant que tel. Ce sont les maçons qui assurent la pose du carrelage ou des mosaïques. Mais cette tâche requiert néanmoins un savoir-faire et des capacités spécifiques qui donneront naissance au métier de carreleur proprement dit.

Mots-clés

© INHA

Pavement en mosaïque de la cathédrale d’Otranto dans les Pouilles

La cathédrale d’Otranto dans les Pouilles (sud de l’Italie) héberge l’une des plus grandes mosaïques au monde : un pavement du 12e siècle recouvre le sol sur une surface de 54 m sur 28. Composée de plus de 600 000 tesselles de petite taille, elle représente un arbre de vie porté par deux éléphants. On peut reconnaître dans ce détail une représentation des artisans sur le chantier de la tour de Babel.

Mots-clés

© Nathalie Ryser

Faïences murales du mihrab de la mosquée de Cheykhoun

Les arts du feu (verre, céramique, métallurgie, émail) sont très représentés dans la civilisation islamique. La céramique est utilisée pour des objets quotidiens ou plus luxueux, mais aussi comme élément de décor, sous forme de carreaux de revêtement muraux. Élément de décor, le carrelage est aussi un élément de confort dans des pays au climat chaud, où les sols et les murs peuvent ainsi être rafraichis ou lavés à grande eau.

Les ingrédients de base et les procédés de fabrication n’ont pas changé depuis des millénaires. Plusieurs phases se succèdent :

- La préparation de la pâte : on utilise soit une pâte à base d’argile, plus grasse et plus sombre et qui nécessite un long malaxage, soit une pâte à base de silice, minéral dur et transparent, plus fine et plus claire, à laquelle on ajoute de l’argile blanche.

- La mise en forme du carreau : l’objet est fabriqué à la main, ou avec l’aide d’un moule.

- Le bain dans un engobe : l’artisan plonge l’objet dans un engobe (en général un bain d’argile diluée, éventuellement mélangé à un colorant) pour le lisser et le colorer.

- La glaçure ou l’émail : pour imperméabiliser l’objet, on peut également appliquer un enduit appelé émail ou glaçure. Transparente, la glaçure peut être colorée par des oxydes métalliques. Le cuivre donne du bleu ou du vert, le fer du vert, du jaune ou du rouge, l’étain et l’antimoine du jaune…

- La cuisson : elle doit être très précise et contrôlée, car la chaleur du four déclenche les réactions chimiques entre les éléments. Ainsi, les couleurs de la glaçure sont révélées à la chaleur.

© Bibliothèque nationale de France

Mosaïques de l’Alhambra de Grenade

Carreaux du Moyen Âge en France

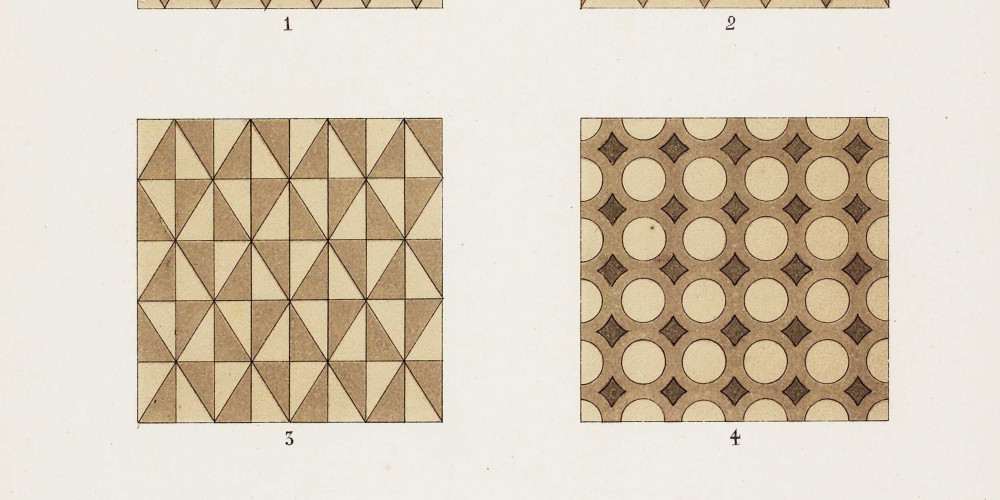

L’assemblage habituel est le motif en échiquier, où des carreaux de couleurs contrastées alternent en quinconce. Parfois des motifs peuvent être peints sur les carreaux en couleurs contrastées. Ils composent des formes géométriques simples : flèches, carroyages, quadrillages en losange, etc. Malgré leur simplicité, les motifs sont exécutés d’après un patron dessiné sur un parchemin par un peintre.

Illusions d’optique

À la fin du Moyen Âge, une nouvelle mode se diffuse dans les châteaux et les grands édifices du culte : celle des effets d’optique, avec de faux effets de reliefs. La technique de carrelage en mosaïque connaît alors une résurgence à la fin du 15e siècle et au début du 16e siècle.

© BnF

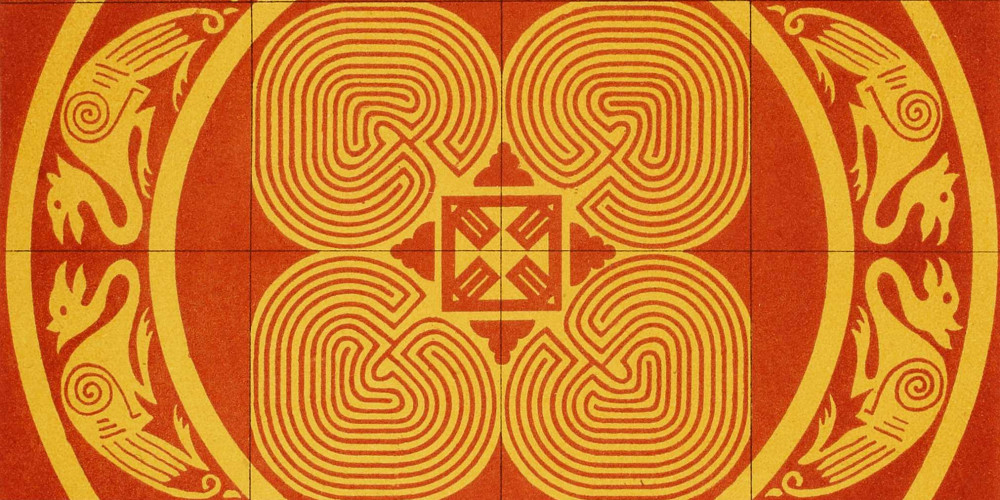

Les labyrinthes dallés des cathédrales

Il n’existe qu’un chemin pour rejoindre le centre sans impasses ni fausses pistes. Mais il est laborieux : le chrétien le parcourait à genoux, en simulant le pèlerinage pour gagner son salut. L’Église remplacera progressivement, dans les cathédrales et abbayes, l’image du Minotaure par celle du Christ avant d’entreprendre la destruction des labyrinthes qui avaient fini par apparaître comme une impardonnable concession aux rites païens.

Carreau avec un motif de labyrinthe

Ce carreau du 14e siècle porte en miniature la forme du labyrinthe, figure héritée de la mythologie antique, et que l’on trouvait aussi à beaucoup plus grande échelle sur le sol des cathédrales.

Mots-clés

© BnF

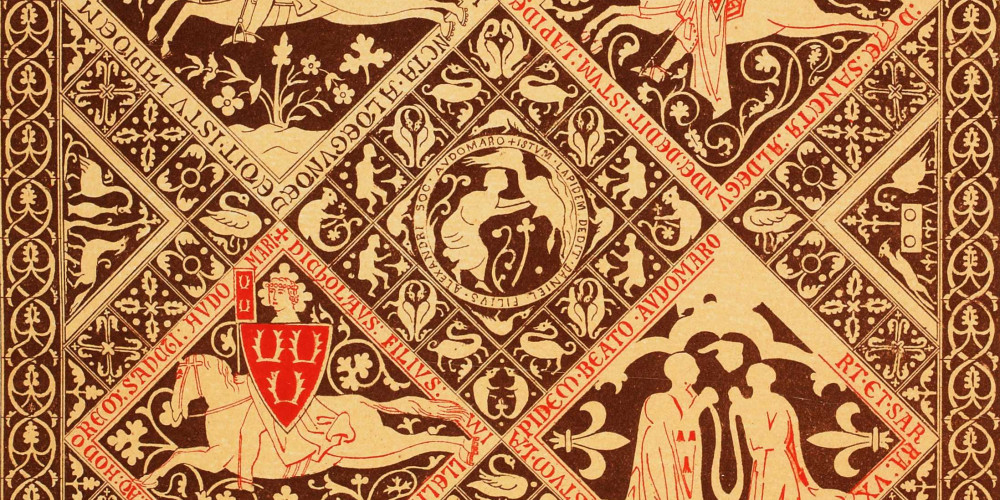

Dalles gravées du 13e siècle

En France au Moyen Âge, on a peu recours à la mosaïque. Pour décorer les dallages en pierre dure, on en grave la surface que l’on remplit ensuite de plomb ou de mastic coloré. Ce procédé permet d’obtenir des dessins d’une grande finesse, mais a l’inconvénient de s’user vite sous les pas des fidèles.

© BnF

Carrelage de sol en faïence du château de Polisy exécuté en 1545

Ce carrelage de sol exceptionnel est en faïence, habituellement utilisée sur les murs.

D’une surface de 28 m², il compte 1584 carreaux et habillait le sol de la salle d’honneur du château de Polisy en Champagne. Ses couleurs et ses dessins témoignent de la forte influence italienne sur la France à cette époque de la Renaissance. Ce carrelage a été détaché et est désormais exposé au Musée national de la Renaissance à Écouen (région parisienne).

Mots-clés

© BnF

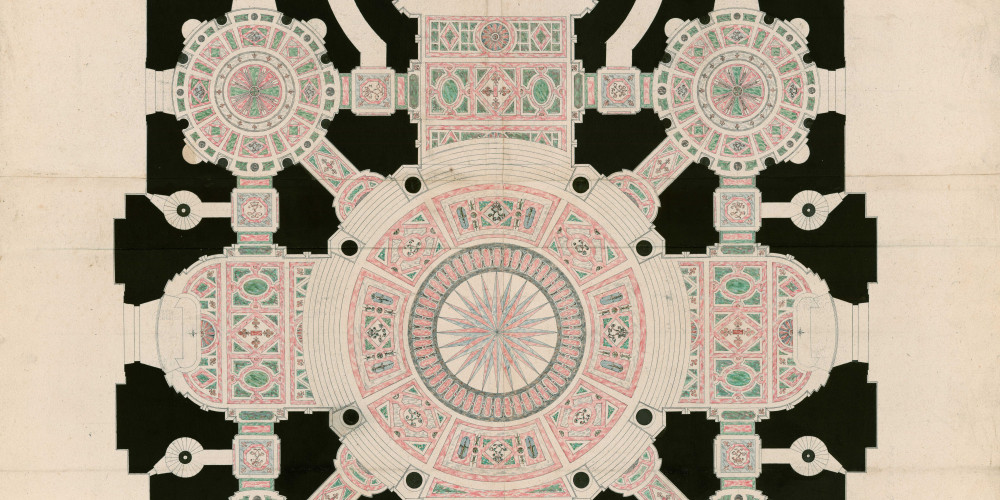

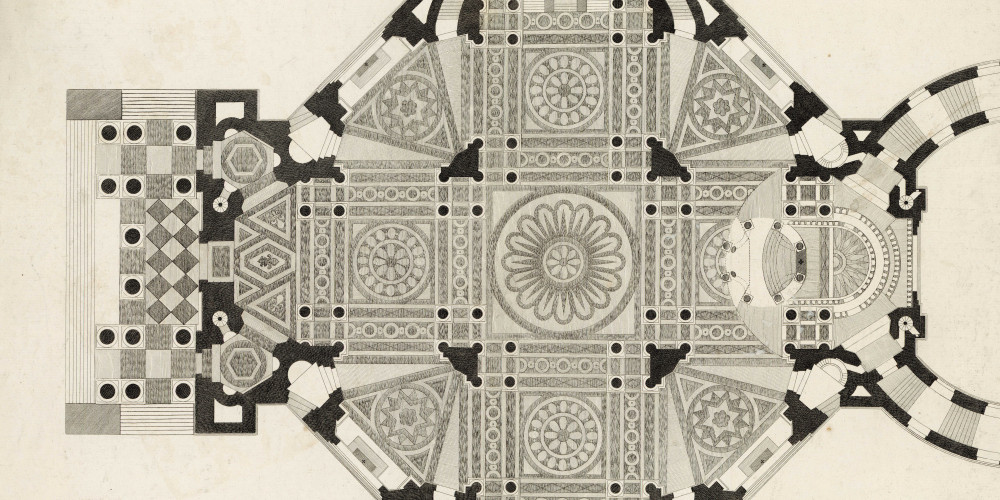

Plan en croix grecque et pavage de marbre de l’église des Invalides

Le plan de la chapelle est centré : une croix dite "grecque" (le terme signifie que les branches sont de mêmes dimensions) s’inscrit dans un carré presque parfait.

Ce plan très symétrique, reposant sur des formes simples, rappelle celui des bâtiments de l’Antiquité comme le Panthéon de Rome, ou de la Renaissance, comme la villa Rotonda de Palladio.

Le sol de la chapelle royale est pavé d’une riche mosaïque de pierre composée d’une vingtaine de sortes de marbres polis, de couleurs ocre, rouge, ivoire, jaune, vert, bleu, veinés ou uniformes.

Les dessins sont réalisés par François Lespingola et les mosaïques exécutées par six marbriers. Après avoir battu et aplani la terre, les ouvriers posent un enduit puis de la résine de pin sur le sol. Les tessons de marbre, d’une épaisseur de 3 ou 4 mm, sont chauffés avant la pose pour adhérer à la résine.

Au 19e siècle, l’architecte Visconti détruit une grande partie de ces pavements pour aménager le tombeau de Napoléon.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Un pavage de marbre au motif complexe

Le sol de la nouvelle église est recouvert d’un pavage de marbre au motif complexe. Le plan ci-contre est un projet mais n’a pas été réalisé. C’est Jean-Baptiste Rondelet, vers 1806, qui fournit le dessin définitif du dallage de marbre ; ses motifs géométriques dialoguent avec la structure du bâtiment.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

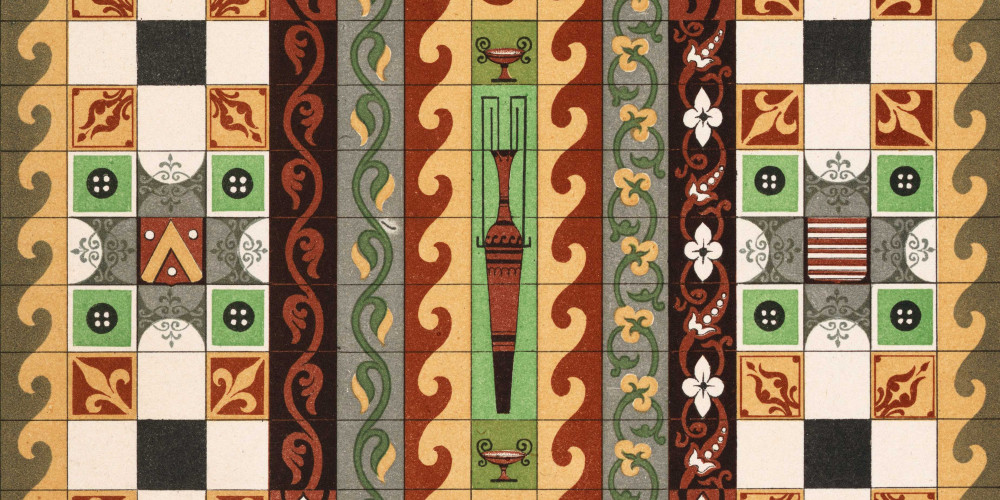

Apparition des carreaux ciment au 19e siècle

De nouveaux matériaux apparaissent pour les carrelages au 19e siècle. Avec le ciment, la cuisson devient inutile. Le carreau ciment est inventé en France vers 1850 et se répand rapidement dans toute l’Europe.

Produits manufacturés réalisés en série, les carreaux ciment sont présentés sur catalogue, et surtout à l’occasion des expositions universelles, ces événements internationaux qui présentent les produits de l’industrie.

Mots-clés

© BnF

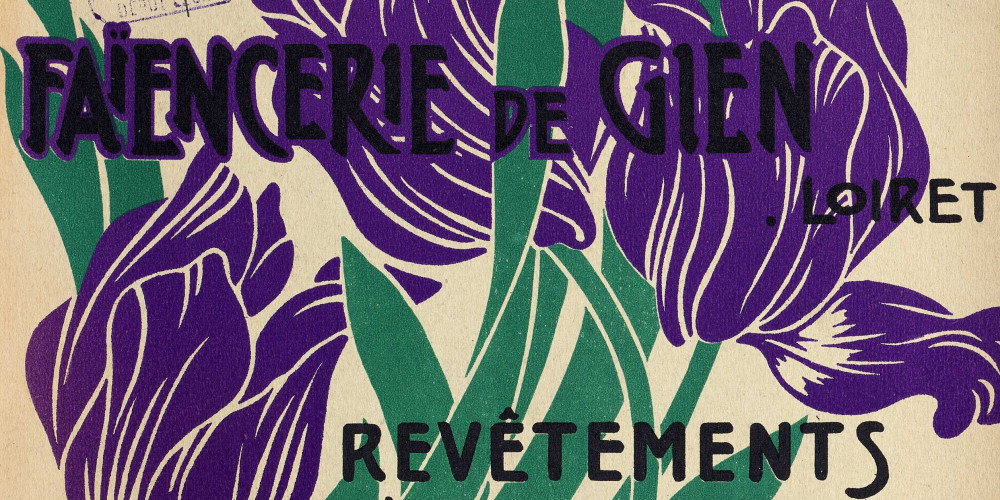

Des carreaux Art Nouveau

Ainsi, les motifs végétaux et les lignes courbes de l’Art Nouveau, qui se développe à partir du début des années 1890, se retrouvent sur les carreaux décoratifs qui habillent désormais les murs des habitations.

- Direction éditoriale

Françoise Juhel, Éditions multimédias, BnF

Édition

Nathalie Ryser, Éditions multimédias, BnF

Traitement iconographique, réalisation

Gisèle Nedjar, Éditions multimédias, BnF

Fichiers numériques réalisés par le département Reproduction de la BnF

© Bibliothèque nationale de France, 2 014

Tous droits réservés