Le chantier de la Bibliothèque François-Mitterrand

En 1988, le président de la République François Mitterrand exprime son souhait de voir édifier "une très grande bibliothèque d’un type entièrement nouveau".

À l’issue d’un concours international en 1989, le projet de l’architecte Dominique Perrault est retenu : ses quatre tours en forme de livres ouverts dessinent un quadrilatère dans lequel s’inscrit la bibliothèque, dont les ¾ des espaces sont enterrés dans le sol, autour d’un jardin clos. Le site choisi est un espace de 2, 5 kilomètres le long de la Seine, dans le 13e arrondissement, un quartier consacré jusque-là à des activités industrielles et des dépôts de chemins de fer. La Bibliothèque nationale de France est inaugurée le 30 mars 1995 par le président François Mitterrand.

Mots-clés

7 hectares à assainir et terrasser

Les travaux d’assainissement et de terrassement d’un terrain gigantesque de 7 hectares et demi démarrent dès 1990 sur cette zone dénuée de tout équipement. Le terrain longeant le quai François Mauriac est creusé et aplani.

Mots-clés

© Alain Goustard-Archipress / BnF

Une paroi de béton de 1300 m

Après le creusement du terrain, une paroi de béton moulée est réalisée afin d’isoler la Seine de la future bibliothèque et consolider les assises du bâtiment. Cette paroi de 15 m de hauteur a un périmètre de 1300 m.

Mots-clés

© Alain Goustard-Archipress / BnF

Un million de m3 de terre évacué

Les terrassements nécessitent l’évacuation d’un million de mètres cubes de terre, soit une sortie de camions du chantier toutes les deux minutes pendant huit mois ! Ce volume gigantesque est ensuite transporté par train et par péniche. Les terrassements sont achevés en décembre 1991.

Mots-clés

© Guy Hersant / BnF

Le béton entre en scène

À partir de 1992, les deux matériaux principaux du bâtiment entrent en œuvre. À ce stade, l’acier et le béton sont bien visibles, alors qu’ils seront en partie dissimulés une fois le bâtiment achevé. Des machines spéciales sont conçues pour injecter le béton dans les armatures d’acier.

Mots-clés

© Philippe Morand / BnF

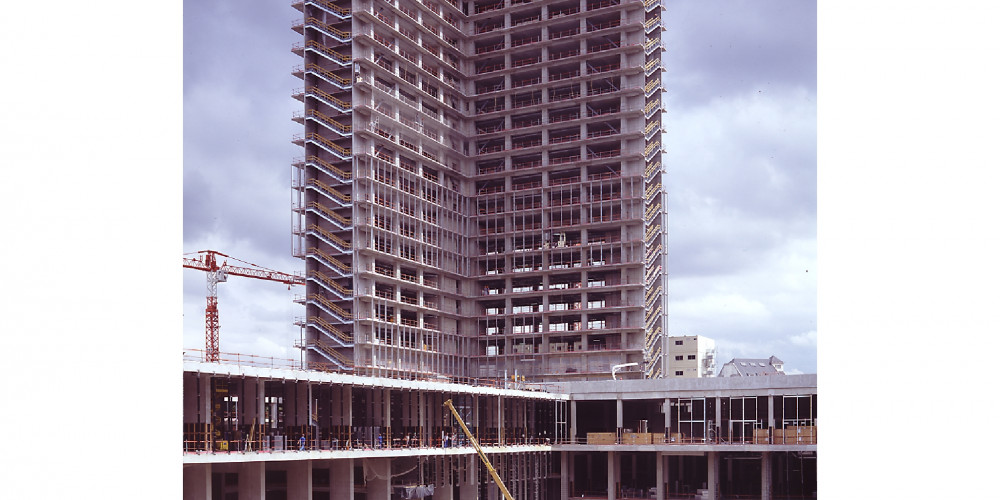

Les deux tours Est en construction, vues de la rue de Tolbiac

Le chantier avance avec rapidité : 2000 m2 de plancher sont réalisés chaque jour tandis que les tours s’édifient à raison d’un étage, comportant un plateau de 1 100 m2 tous les quatre jours.

Mots-clés

© Marcus Robinson / Semapa

Le socle et les tours : une armature de béton et d’acier

Dans le socle, les deux niveaux de salles de lecture (en rez-de-jardin, la bibliothèque de recherche, en haut-de-jardin, la bibliothèque grand public) apparaissent. Le bâtiment repose sur des formes simples et des compositions qui se répètent.

Au terme de l’entreprise, les surfaces globales atteignent 350 000 m2 pour 200 000 m2 de surfaces utiles.

Mots-clés

© Guy Hersant / BnF

Un espace nouveau à l’Est

Les tours Est s’élèvent progressivement : une silhouette nouvelle s’impose sur les bords de Seine.

Dans son dossier de candidature au concours, Dominique Perrault montrait comment, à Paris, "de grands vides accrochés à la Seine" se positionnent le long du fleuve. Ainsi les Invalides, le Champs de Mars, les Tuileries, le Jardin des Plantes. Avec la Bibliothèque, l’idée était de reproduire la même logique tout en rééquilibrant Paris vers l’Est.

Mots-clés

© Marcus Robinson / Semapa

Construction des salles de lecture : l’usage du béton

Au total, 170 000 m3 de béton armé sont nécessaires, à raison de 1000 m3 par jour.

Mots-clés

© Guy Hersant / BnF

Déambulatoire du haut de jardin : le béton bien visible

À l’intérieur, dans les salles de lecture ou la galerie le long du jardin, les piliers et voiles de béton laissés visibles renvoient à l’une des figures de référence de la bibliothèque, celle de l’abbaye.

Mots-clés

© Alain Goustard-Archipress / BnF

Pose des panneaux de verre des tours

Comme pour les autres matériaux, l’utilisation du verre transparent dans la construction de la bibliothèque s’exerce à une échelle inhabituelle, avec une surface globale de 80 000 m2 composée de panneaux doubles, résistants au feu.

Dans les tours, les 7 premiers niveaux sont consacrés aux bureaux. Les suivants hébergent les livres. Derrière la "peau de verre", un espace de 90 cm permet la circulation de l’air. Des volets fixes en aluminium recouverts d’un placage de bois d’okumé et doublés d’une paroi de plâtre isolent les rayons de livre de la lumière.

La pose des panneaux de verre sur les tours a nécessité un équipement particulier, muni de ventouses puissantes.

Mots-clés

© Guy Hersant / BnF

Déambulatoire du haut de jardin : un verre respirant

Les enveloppes de verre clair, interne et externe, accueillent une couche d’air, sur 9 centimètres d’épaisseur, destinée à éviter condensation et buée. Les techniciens parlent de "verre respirant".

Mots-clés

© Alain Goustard-Archipress / BnF

Les escaliers de secours et leur filet d’acier

Un système de dix mailles métalliques différentes, fabriquées en Allemagne, habillent plafonds et murs, ou ici les escaliers de secours. Mises bout à bout, ces surfaces tendues représentent plus de 30 000 m2.

Dominique Perrault explique ainsi son choix des mailles métalliques : "Nous avons choisi les mailles métalliques pour leurs multiples qualités : elles ne rouillent pas, elles sont poreuses donc peuvent masquer les systèmes d’évacuation des fumées, les pièges à son."

Mots-clés

© Robert César – Archipress / BnF

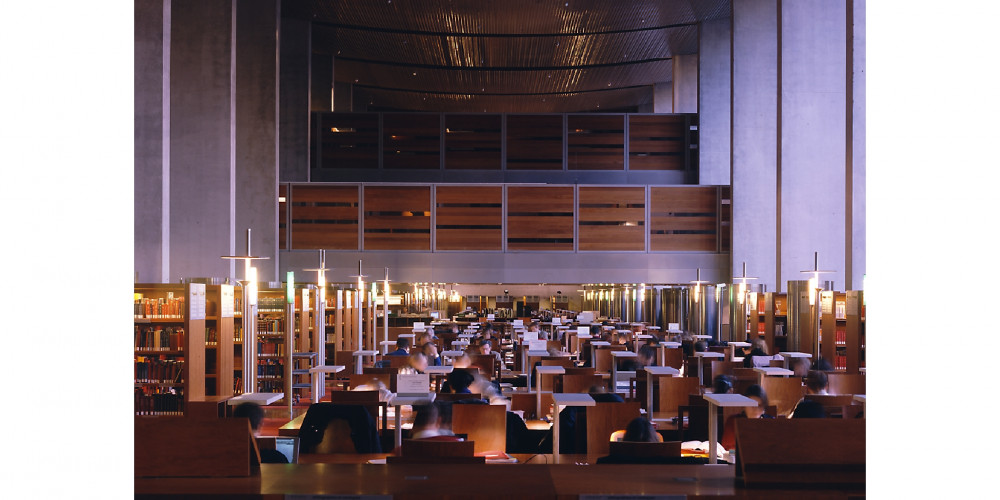

Les tissus métalliques dans les salles de lecture du rez-de-jardin

Dans les salles de lecture, des tissus métalliques en acier mat habillent les plafonds en adoptant des formes arrondies, comme des vagues courtes, qui masquent les installations techniques tout en cassant la géométrie des volumes.

"Le tissage métallique permet de se libérer des contraintes de dimension imposées par les produits traditionnels. En effet, à partir d’un fil d’acier, on peut fabriquer un tissu de 6 à 8 m de large, sur une longueur d’une trentaine de mètres, voire plus si nécessaire", explique Dominique Perrault.

Pourtant, la mise en œuvre de ces matériaux n’est pas simple puisqu’un lé pèse cinq tonnes, mais deux cents à trois cents mètres carrés se posent d’un seul jet.

Mots-clés

© Alain Goustard - Archipress / BnF

Pose du bois d’ipé sur l’esplanade

Après le béton, le métal et le verre, le bois est le quatrième matériau voulu par l’architecte, en extérieur comme en intérieur.

L’esplanade, vaste place publique, d’une superficie de 60 000 m2, proche de celle de la place de la Concorde, est couverte de bois d’ipé du Brésil, dur et imputrescible, qui prend au fil du temps une couleur gris moiré s’accordant au métal de l’ensemble.

Mots-clés

© Robert César – Archipress / BnF

Pose du bois d’ipé sur les marches ceinturant la BnF

Des marches couvertes de bois ceinturent la place sur trois côtés, s’amenuisant vers l’avenue de France où l’accès se fait de plain-pied. Elles abritent les profondeurs de la Bibliothèque : rue intérieure, espaces de circulation, espaces techniques et la majeure partie des magasins de stockage des collections.

Mots-clés

© Alain Goustard - Archipress / BnF

Salles de lecture : des matériaux chaleureux

"Dans une bibliothèque, les gens viennent travailler et s’installent pour plusieurs heures, voire plusieurs jours, plusieurs semaines […] Si le lieu est monumental, il doit aussi être parfaitement intime, et offrir au lecteur la possibilité de se sentir chez lui", écrit l’architecte Dominique Perrault.

Le bois retenu pour les revêtements intérieurs et le mobilier confère à l’espace une dimension intime et chaleureuse. Le choix, pour les sols, d’une moquette de couleur rouge-roux, accentue cet effet. Ces espaces présentent quasiment les seules courbes d’une bibliothèque qui repose essentiellement sur des lignes droites.

Mots-clés

© Wilfrid Rouff / BnF

L’aménagement du jardin

Le bâtiment est construit autour d’un jardin conçu par l’architecte, en référence au cloître du Moyen Âge. Cet espace n’est pas accessible au public, par souci d’assurer la protection des végétaux et la tranquillité des lecteurs.

Il a été planté d’arbres adultes, prélevé dans la forêt de Bord en Normandie. Lors de la plantation, des pins sylvestres âgés de 20 à 50 ans, de 15 à 30 mètres de haut, ont été installés grâce à des grues. Des arbres de pépinières (pins, chênes, charmes, bouleaux) sont venus enrichir les parties boisées du jardin. Fougères, bruyères, anémones, jacinthes, géraniums et faux fraisiers ont été plantés pour tapisser le sous-bois.

Mots-clés

© Philippe Morand / BnF

Le jardin et l’esplanade, vus d’une des tours

Le jardin a évolué avec le temps ; une partie des pins sylvestres disparaissaient, brisés par la tempête de 1999, d’autres arbres ont transformé la physionomie primitive du jardin dans lequel de nombreuses espèces sont apparues sans intervention humaine (merisiers, peuplier tremble, sorbier des oiseleurs, noisetier...). Les champignons aussi apprécient particulièrement cette "forêt".

Le jardin est visité par de nombreux oiseaux qui viennent s’y reposer lors de leur migration d’automne. Mais il remporte un trop grand succès auprès des étourneaux ou pigeons ramiers qui l’ont adopté comme dortoir lors de leur migration hivernale. Dans l’attente de l’arrivée spontanée d’un couple de faucons pèlerin (leurs prédateurs naturels, attirés par les nichoirs installés spécialement à leur intention sur le toit de l’une des tours), la BnF a du solliciter les compétences d’un fauconnier pour effrayer les quelques 25 000 étourneaux qui regagnaient parfois le jardin à la tombée de la nuit.

Mots-clés

© Alain Goustard –Archipress / BnF

La BnF dans le quartier de Tolbiac : 30 ans après

La BnF fête ses 30 ans en 2025. Elle est aujourd’hui déployée sur plusieurs sites. Ses collections se sont élargies à des types de documents nouveaux : jeux vidéos, sites internet... Sa bibliothèque numérique, Gallica, permet d’accéder à distance à plus de 3, 5 millions de documents numérisés. La "très grande bibliothèque d’un type entièrement nouveau" voulue par François Mitterrand est bien là.

Mots-clés

© Marcus Robinson / Semapa

Une paroi en béton de 15 m de haut

Le chantier de gros œuvre démarre en mars 1992 avec la réalisation d’une paroi moulée de béton qui isolera le bâtiment de la Seine et en consolidera les fondations. Cette paroi de 15 m de profondeur a un périmètre de 1300 m. Le socle s’enfonce à 10 m sous le niveau des quais. En décembre 1992, ce dernier est quasiment achevé, et la phase de gros œuvre se poursuit avec l’édification des quatre tours.

22 grues et 2000 ouvriers travaillent alors sur le site.

Mots-clés

© BnF

Construction de la passerelle Simone de Beauvoir (2005-2006)

La passerelle Simone de Beauvoir, 37e pont de Paris, dessinée par Dietmar Feichtinger, enjambe la Seine depuis l’esplanade de la BnF pour rallier le parc de Bercy et la Cinémathèque française.

Mots-clés

© Alain Goustard / BnF

Une nouvelle entrée côté Est

Bien visible sur l’esplanade, un portique métallique de 16 m de hauteur signale la nouvelle entrée qui accueille les lecteurs et les visiteurs côté Est depuis 2013.

Mots-clés

© Béatrice Lucchese / BnF

- Direction éditoriale

Françoise Juhel, Éditions multimédias, BnF

Édition

Nathalie Ryser, Emma Thevenot, Pierre-Emmanuel Jouanneau, Éditions multimédias, BnF

Traitement iconographique

Gisèle Nedjar, Éditions multimédias, BnF

Fichiers numériques réalisés par le département Reproduction de la BnF

© Bibliothèque nationale de France

Tous droits réservés