Le destin de Notre-Dame de Paris

Les Capétiens

En 987, le dernier roi carolingien, Louis V, meurt sans héritier direct. L’archevêque de Reims fait appel à une assemblée de grands seigneurs pour élire son successeur. L’élection de Hugues Capet le 1er juin 987 par les grands seigneurs francs inaugure la dynastie des Capétiens, mettant fin au règne des Carolingiens.

Afin d’assurer la pérennité de sa succession, il fait sacrer son fils Robert le pieux. Cette nouvelle pratique va assurer la pérennité de la dynastie capétienne. À cette époque, les anciens édifices religieux, détruits par de nombreux incendies, sont reconstruits en pierre et se couvrent de voûtes caractéristiques de l’art roman.

Les Capétiens directs gouvernent jusqu’en 1328, puis c’est au tour des Capétiens Valois de prendre le trône de France. L’élection en 987 marque donc la naissance d’une longue dynastie de rois de France qui court jusqu’au 19e siècle.

© BnF

© BnF

Le destin de Notre-Dame de Paris est mouvementé dès la fin du Moyen Âge. À partir du 15e siècle, la Renaissance délaisse un édifice qui ne lui parle plus. La Révolution française, y voyant un symbole du pouvoir, lui inflige des dommages importants. Au 19e siècle, la restauration par Viollet-le-Duc lui rend sa splendeur lors d’une campagne de restauration qui reste controversée. Lors des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, plusieurs évènements rendent hommage à Notre-Dame, montrant l'importance de cet édifice.

Un lieu de célébration

Avant même la fin de sa construction, vers 1350, la cathédrale Notre-Dame est utilisée comme le lieu de célébration de grands événements nationaux, qu’ils soient religieux ou politiques.

Dès le 13e siècle, Notre-Dame s’impose comme la première cathédrale de France, faisant du siège de l’évêché de Paris une sorte de capitale spirituelle française. Ainsi, un Te Deum est-il donné en l’honneur de la victoire, le 27 juillet 1214, du roi capétien Philippe Auguste à Bouvines contre Jean sans Terre, duc d’Aquitaine, de Normandie et roi d’Angleterre. Philippe Auguste affirme ainsi son pouvoir militaire contre les ennemis de la France et renforce son autorité royale sur les seigneurs. La célébration de cette victoire à Notre-Dame lie de façon durable l’histoire nationale et l’édifice gothique. Louis XVI n’oublie pas cette dimension quand il fait prononcer un Veni Creator (hymne à l’Esprit créateur) dans la cathédrale pour l’ouverture des états généraux.

Fonctions liturgiques et symbole d’unité nationale

La nef de Notre-Dame de Paris

La cathédrale Notre-Dame de Paris est aussi et avant tout un centre religieux. C’est là qu’est accueillie la Couronne d’épines attribuée au Christ, une relique chrétienne rapportée par le roi saint Louis après une croisade en 1248. Plus tard, la Sainte-Chapelle, joyau de l’architecture gothique, sera construite pour abriter cette relique.

Au-delà de cette dimension religieuse, la taille et la capacité à accueillir de larges foules dans sa nef font de Notre-Dame le lieu de célébration d’événements à caractère national. Les gravures et autres prospectus édités à l’occasion de ces célébrations nous renseignent sur le faste de ces événements. Les sacrements traditionnels pour des personnes de haut rang y sont organisés, comme les mariages princiers, les baptêmes ou les messes funéraires.

Les destructions de la Révolution

La cathédrale connaît sous la Révolution française une période mouvementée. Le catholicisme n’est plus la religion d’État et les biens de l’Église sont vendus lors de la “vente des biens nationaux”. Notre-Dame de Paris n’est pas épargnée : une partie de son trésor disparaît, vendu ou pillé.

Vue comme lieu symbolique du pouvoir, la cathédrale est également prise pour cible. Les statues des rois de Judée de la façade occidentale sont détruites par les révolutionnaires qui y voient une représentation des rois de France. Dans le même temps, le mobilier et les tableaux sont détruits ou dispersés. La cathédrale, ainsi dépouillée, devient un temple de la Raison, selon la volonté des révolutionnaires. Puis, quand ce culte disparaît, elle sert d’entrepôt des vins de la République !

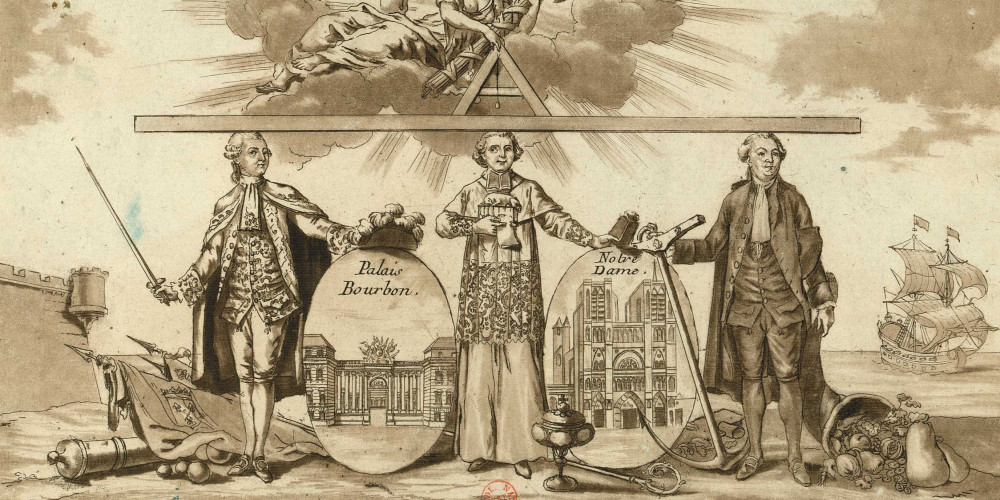

Les trois ordres avec leurs atributs, placés sous le niveau

L’ouverture des États généraux à Versailles, le 5 mai 1789, marque le début de la Révolution française.

Sous l’Ancien Régime, les États généraux sont des assemblées extraordinaires qui réunissent des représentants de toutes les provinces, appartenant aux trois ordres de la société : clergé, noblesse et tiers État (le peuple). Ils sont convoqués par le roi pour traiter d’une crise politique, d’une guerre, d’une question militaire ou fiscale. Face à une situation politique et financière catastrophique, Louis XVI est obligé en 1789 de réunir les États généraux qui ne l’avaient pas été depuis 1614.

Quand la Révolution française éclate, Notre-Dame de Paris, vue comme lieu symbolique du pouvoir, connaît une période mouvementée. Le catholicisme n’est plus la religion d’État et les biens de l’Église sont vendus lors de la “vente des biens nationaux”. Les statues des rois de Judée de la façade occidentale sont détruites par les révolutionnaires qui y voient une représentation des rois de France. Le mobilier et les tableaux sont détruits ou dispersés. La cathédrale, ainsi dépouillée, devient un temple de la Raison, selon la volonté des révolutionnaires. Puis, quand ce culte disparaît, elle sert d’entrepôt des vins de la République !

© BnF

© BnF

Napoléon Ier, le retour en grâce

Consulat et Ier Empire

Le 9 novembre 1799, le gouvernement républicain du Directoire est renversé par un coup d’État auquel participe Napoléon Bonaparte, général revenu victorieux d’Italie.

Une nouvelle constitution est annoncée. Le pouvoir est confié à trois consuls. En fin stratège, Napoléon se fait nommer Premier Consul et obtient le privilège de proposer et d’exécuter les lois. Il renforce alors certains acquis de la Révolution comme l’égalité, et donne à la France son organisation administrative moderne avec les préfets. Le Code civil est promulgué en 1804. Le baccalauréat est également instauré.

En 1802, Bonaparte est nommé consul à vie. Le 2 décembre 1804, il est sacré Empereur et devient Napoléon Ier. Il se lance alors dans ambitieuse campagne militaire en Europe. Opposé à l’Angleterre, la Russie et l’Autriche, son armée est vaincue à Waterloo le 18 juin 1815. Napoléon est alors obligé d’abdiquer et de s’exiler. La monarchie est rétablie en France en 1815, malgré sa tentative de retour au pouvoir lors des Cents jours en 1815.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

En 1801, la signature par Bonaparte et le pape Pie VII du concordat de 1801 redéfinit la place de l’Église au sein de la nation, en reconnaissant la religion catholique comme "celle de la majorité des Français" (mais non comme "religion d’État"). Un Te Deum est célébré à Notre-Dame le 10 avril 1802 pour la proclamation de ce concordat.

Napoléon Bonaparte choisit la cathédrale de Notre-Dame de Paris pour être sacré empereur. Il rompt ainsi la tradition des rois de France qui allaient à Reims pour se faire couronner, mais privilégie néanmoins un lieu hautement symbolique. Loin de s’en arrêter là dans le bouleversement des traditions, il impose au pape de se couronner lui-même puis de couronner l’impératrice, moment représenté dans le célèbre tableau de Jacques-Louis David.

Pour l’occasion, l’édifice a été blanchi à la chaux, puis dissimulé sous des décors de Charles Percier et François-Léonard Fontaine. Les drapeaux d’Austerlitz ont été accrochés aux murs afin de masquer le pitoyable état de l’édifice. Mais il faut attendre les années 1830 pour que la nécessité de restaurer l’édifice soit prise en compte. Néanmoins, le climat reste à la méfiance vis-à-vis de la royauté : Notre-Dame est à nouveau prise comme cible par des émeutes anti-légitimistes en 1832. Mais un an auparavant, en 1831, la publication du roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo avait initié un mouvement de sensibilisation des Parisiens et des Français au destin de la cathédrale, joyau du patrimoine culturel national. Puis, au 19e siècle, la restauration par Viollet-le-Duc rend sa splendeur à Notre-Dame.

Hommage lors des Jeux olympiques et paralympiques de 2024

La cathédrale Notre-Dame de Paris est un symbole de la France. Victime d'un incendie en 2019, elle renaît de ces cendres et l'émotion provoquée par l'évènement est de retentissement mondial. Un hommage lui est rendu lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2024, diffusée le 26 juillet, qui itinère le long de la Seine. L'île de la cité, où est située la cathédrale, est ornée d'or pour l'occasion et des dizaines de danseurs évoluent sur de la musique électronique ! En même temps, un clip mêle vues sur des artisans en train d'œuvrer à la reconstruction et séquences de danseurs dans les échafaudages.

Cloche de Notre-Dame de Paris du 17e siècle

Le bourdon Emmanuel est installé depuis 1686 à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Cette cloche est la seule qui n'ait pas été fondue lors de la Révolution française pour servir de boulets de canon.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Notre-Dame de Paris est aussi mise en valeur au Stade de France lors des Jeux olympiques et paralympiques ! En effet, les athlètes victorieux sont invités à sonner une cloche destinée à rejoindre, à la fin des épreuves, celles historiques de la cathédrale dont le bourdon Emmanuel qui date du 17e siècle. La nouvelle cloche, de 500 kilos, est gravée des anneaux olympiques. "Paris 2024 contribue, d’une certaine façon, à la reconstruction de Notre-Dame. Une partie des Jeux et de l’esprit olympique restera à vie à Notre-Dame", explique Pierre-André Lacout, responsable du Stade de France pendant les Jeux.