Babylone et la tour de Babel à travers les siècles

À chaque époque, sa lecture d’un même mythe. Les représentations de la tour de Babel et de la chute de Babylone sont omniprésentes, mais elles évoluent notablement au cours des siècles. L’imagerie du Moyen Âge montre la tour en cours de construction, sous la menace de la punition divine. Une thématique qui permet aussi de découvrir dans le détail l’évolution des techniques architecturales.

Avec la Renaissance et la naissance de l’humanisme, la tour devient prétexte à célébrer la science et le savoir-faire des hommes capables de se surpasser. Le siècle des Lumières y voit l’utopie d’une humanité unie, tandis que le 19e siècle en exploite le potentiel romantique et théâtral. Le 20e siècle reste fasciné par un mythe qu’il décline dans tous les domaines artistiques.

Mots-clés

La construction de la tour de Babel

Comme souvent dans les images du Moyen Âge, les événements de l’Antiquité sont transposés à l’époque de l’artiste. Ici, il pourrait s’agir de la construction d’un château médiéval, mais le texte précise bien qu’il s’agit de la construction de la tour de Babel.

La tour s’élève bien au-dessus des remparts. La structure en bois qui s’enroule autour rappelle les représentations classiques de la tour de Babel, mais ici il s’agit des échafaudages.

Les tailleurs de pierre sur la droite utilisent marteau, équerre et compas pour tailler les blocs de pierre : au Moyen Âge, les représentations de la tour constituent aussi une occasion de détailler les gestes des artisans du bâtiment.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Construction de la tour de Babel

Dans cette représentation du chantier de la tour de Babel, son commanditaire, le puissant roi Nemrod (nommé "Nembroch"), apparaît disproportionné par rapport aux autres personnages. Il semble lever les yeux pour évaluer l’avancée de la tour qui doit atteindre le ciel, tandis qu’un maître d’œuvre sort de la construction pour saluer le roi. À ses pieds, un mortelier prépare une auge de mortier.

Sur la tour, des maçons juchés sur des échafaudages sous forme de plate-forme de bois posent les pierres montées par une grue à cage écureuil. Mais la punition divine est proche : un ange envoyé par Dieu (qui figure dans un médaillon) s’apprête à attribuer à chacun un langage différent. Le multilinguisme est né !

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

L’arche de Noé et construction de la tour de Babel

Cette miniature du Moyen Âge se lit de gauche à droite et de haut en bas.

En haut à gauche : l’arche de Noé, échouée sur le mont Ararat une fois que les eaux du déluge sont redescendues.

En haut à droite : la construction de la tour de Babel avec le roi Nemrod qui en surveille le chantier. On distingue des tailleurs de pierre et des maçons ainsi qu’un système de levage qui permet de monter l’auge à mortier.

En bas : l’histoire biblique fait place à l’histoire grecque, et représente la guerre de Troie.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Pavement en mosaïque de la cathédrale d’Otranto dans les Pouilles

La cathédrale d’Otranto dans les Pouilles (sud de l’Italie) héberge l’une des plus grandes mosaïques au monde : un pavement du 12e siècle recouvre le sol sur une surface de 54 m sur 28. Composée de plus de 600 000 tesselles de petite taille, elle représente un arbre de vie porté par deux éléphants. On peut reconnaître dans ce détail une représentation des artisans sur le chantier de la tour de Babel.

Mots-clés

© Nathalie Ryser

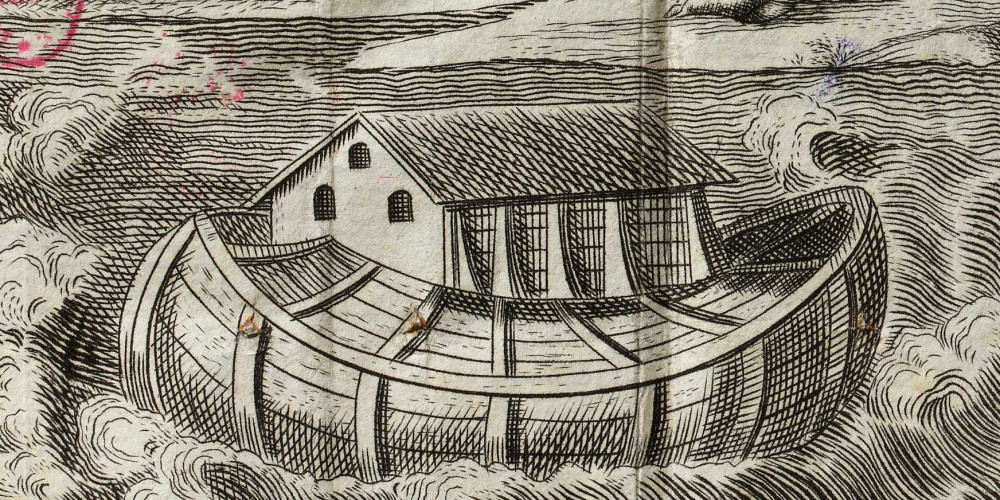

Arche de Noé et tour de Babel : des mythes associés

Arche de Noé et tour de Babel sont fréquemment associées dans les représentations. Toutes deux évoquent des épisodes de la Bible au cours desquels Dieu punit les hommes de leur impiété ou leur démesure.

Dans la Genèse, après le meurtre d’Abel par son frère Caïn, l’humanité se développe dans le mal et la méchanceté. À tel point que Dieu se repent de l’avoir créée et décide d’anéantir les hommes. Mais parmi eux se trouve un juste, un seul, Noé. Dieu décide de l’épargner, lui et sa famille et prévient Noé de la destruction prochaine de l’humanité par un déluge qui submergera tout. Il lui ordonne de construire une grande arche pouvant accueillir un couple de chaque espèce vivante.

Lien supplémentaire entre les deux épisodes, la légende veut que Nemrod, roi mésopotamien constructeur de la tour de Babel, ait été l’arrière-petit-fils de Noé.

À droite, l’échelle évoque le "songe de Jacob", personnage biblique qui fit le rêve d’une échelle atteignant le ciel, d’où des anges montent ou descendent. Là aussi, le lien avec la tour de Babel est évident.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Vue de Babylone et de la ziggurat

Sur cette image du 17e siècle, Athanasius Kircher représente la ville de Babylone dominée par la célèbre ziggurat. La disposition des lieux reflète celle des villes mésopotamiennes, partagée en deux entre l’enceinte sacrée (à droite avec la ziggurat et le temple qui émergent), et les quartiers du roi avec le palais et les jardins suspendus représentés par une construction en escalier.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

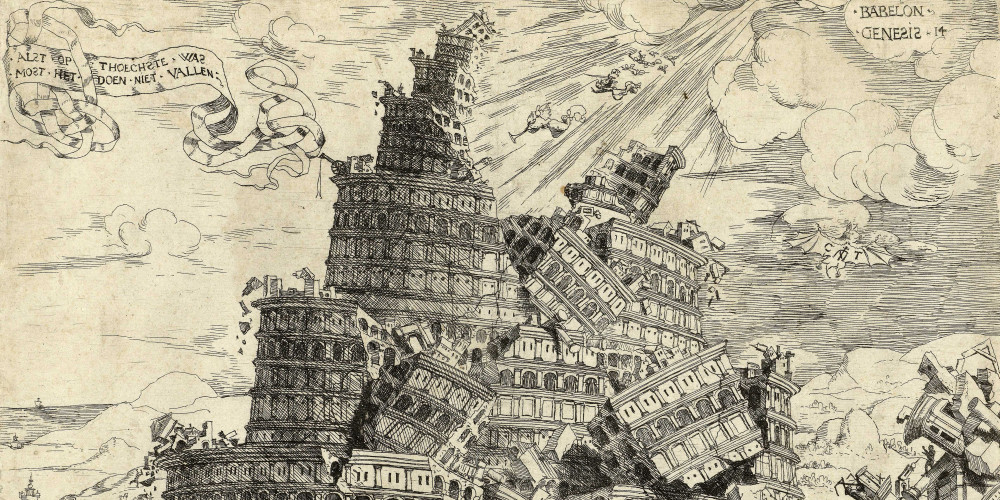

La destruction divine de tour de Babel

La tour de Babel abandonnée par les hommes désormais incapables de communiquer devient, dans l’imagerie occidentale, un édifice violemment détruit par la colère divine. Sur cette gravure du Hollandais Cornelis Anthonisz (1547), la tour s’effondre sous nos yeux, frappée par le feu du ciel. Comme dans la version de Pieter Brueghel, l’inspiration architecturale est évidente : il s’agit du Colisée romain, métaphore de la Rome païenne qui chutera en 476 après J.-C. Mais en pleine Renaissance, cette référence rappelle aussi l’intérêt renouvelé des hommes de cette époque pour l’Antiquité.

Mots-clés

© Rijk Museum

La tour de Babel

Vers 1563, le peintre flamand Pieter Brueghel l’Ancien peint le chantier de la tour de Babel. L’édifice est situé dans un paysage flamand bien plus que mésopotamien. Il reprend, dans son mouvement en spirale, les représentations antérieures de la tour de Babel, mais rappelle aussi le Colisée de Rome, évocateur de la chute de l’Empire romain. L’axe légèrement oblique de la tour semble lui aussi annoncer le destin de l’édifice.

Dans sa représentation de la tour de Babel, Brueghel l’ancien montre une tour démesurée dans laquelle se nichent des centaines d’artisans minuscules, en plein travail. Avec cet édifice, les hommes voulaient atteindre le ciel, et ainsi égaler Dieu. Pour les punir, Dieu les fit alors parler dans des langues différentes, les empêchant de communiquer. La tour ne fut jamais terminée, mais la légende montre bien que pour bien construire, il faut pouvoir se parler !

Ce tableau demeure également un document exceptionnel sur le travail des artisans de l’époque : Brueghel montre en détail les différentes étapes du chantier, les machines, les matériaux et les hommes au travail.

Mots-clés

© Kunsthistorisches Museum, Vienne (Autriche)

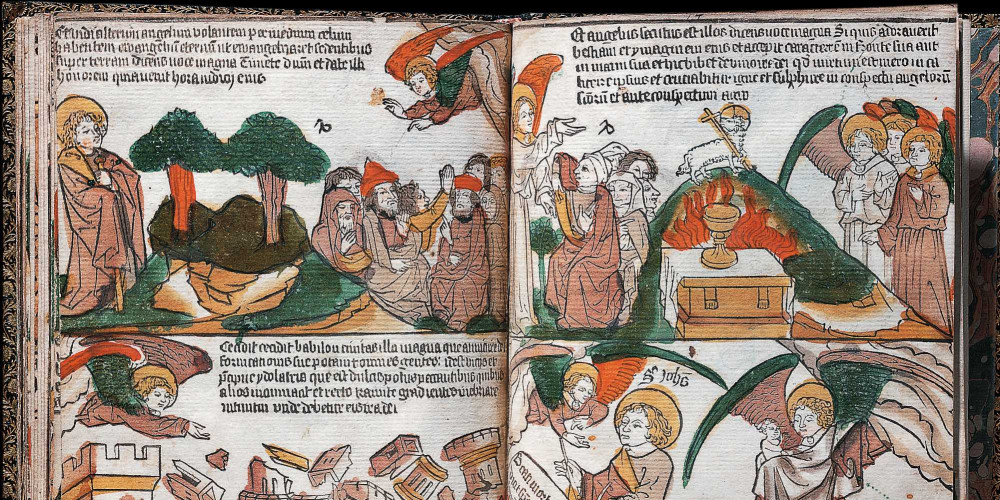

Destruction de Babylone

Les derniers moments de Babylone sont racontés dans la Bible (Livre de Daniel, 5). Une main invisible écrit sur le mur du palais du roi Balthasar un message l’avertissant de sa fin : Babylone tombera prochainement aux mains des Perses et sera pillée. Ainsi se trouve puni Balthasar, fils de Nabuchodonosor qui avait mis Jérusalem à sac, et réduit les Hébreux en esclavage. Babylone devient la ville maudite, la "grande prostituée", dont la chute retentissante est annoncée dans l’Apocalypse.

La légende biblique correspond à une réalité historique : l’invasion de la Mésopotamie en – 539 par Cyrus le Grand, roi des Perses, signe la fin de l’Empire babylonien, et le retour des Hébreux à Jérusalem.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

La destruction de Babylone : deux édifices distincts

Alors que tour de Babel et ziggurat de Babylone sont souvent confondues, cette eau-forte de 1831 de l’artiste anglais John Martin les représente toutes les deux dans la même œuvre. La ziggurat, avec ses huit degrés conformes à la description d’Hérodote, est bien visible, tandis que la tour de Babel en spirale se perd dans la fumée à droite.

Au premier plan, on reconnaît les mythiques jardins suspendus de Babylone, sur des galeries supportées par des colonnes.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Une Babylone apaisée et heureuse

Cette estampe du 18e siècle montre une Babylone apaisée et laborieuse, loin des représentations tourmentées des siècles précédents. Toute la ville est en chantier, et les seules flammes visibles sont celles des fours à briques. La tour est presque achevée, seuls subsistent des engins de levage dans les derniers étages.

Au premier plan à gauche, des briquetiers fabriquent des briques en travaillant l’argile qu’ils placent ensuite dans des moules. D’autres briquetiers procèdent au démoulage avant de passer les briques au four.

Sur la droite, des morteliers préparent le mortier qu’ils transportent ensuite le long de plans inclinés, pour le livrer aux maçons en plein travail.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

La tour de Babel de Gustave Doré

En 1866, Gustave Doré illustre la Bible en deux volumes comprenant 265 dessins. Cette œuvre épique et théâtrale connaît un immense succès, allant jusqu’à influencer, des décennies plus tard, les péplums bibliques du cinéma américains des années 1950.

Ici, Gustave Doré montre une tour de Babel frappée par la tempête à l’arrière-plan. Mais le regard est surtout attiré par la scène théâtrale du premier plan, montrant une humanité désemparée par la punition divine.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

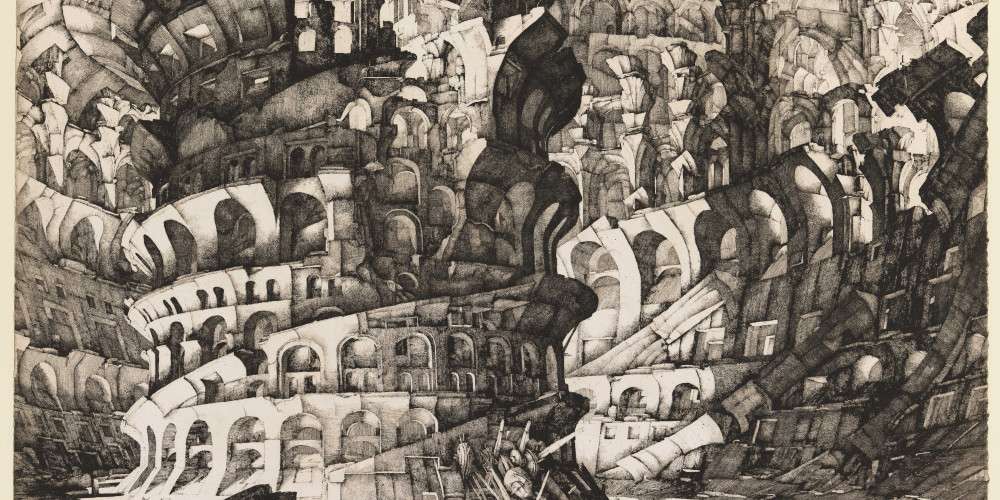

La tour de Babel d’Erik Desmazières

En 1976, le graveur Erik Desmazières propose sa vision de la tour de Babel, qui s’inscrit dans la continuité de son travail autour des bibliothèques et des architectures fantastiques.

Mots-clés

© ADAGP, Paris, 2024

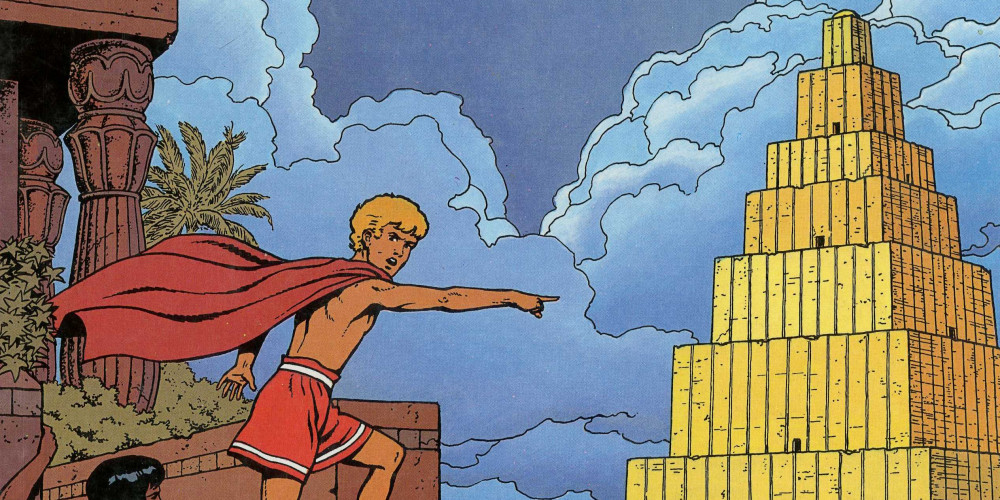

La Tour de Babel

Les aventures du jeune Romain Alix, dessinées et scénarisées par Jacques Martin, débutent en 1948 avec Alix l’intrépide. La Tour de Babel (1981) est le 16e album du héros, qui, traversant l’Empire romain, ne pouvait manquer de faire halte à Babylone. Les aventures d’Alix se poursuivent encore aujourd’hui : Alix a 20 ans de plus, il est devenu sénateur dans la Rome impériale d’Auguste.

Mots-clés

© Éditions Casterman S. A./Jacques Martin - Editions Casterman, avec l’aimable autorisation des auteurs et des Éditions Casterman

La tour de Babel par François Schuiten

En 2010, François Schuiten, créateur des Cités obscures, imagine pour les murs de l’université de Louvain-la-Neuve en Belgique une tour de Babel fortement inspirée de celle de Pieter Brueghel l’Ancien. Mais aucun dieu vengeur ne vient mettre fin à l’aventure de la tour. Au contraire, celle-ci, assimilée au savoir et à la lecture, est, comme ces derniers, "infinie". C’est par la connaissance qu’on touche le ciel !

Mots-clés

© François Schuiten

- Direction éditoriale

Françoise Juhel, Éditions multimédias, BnF

Édition

Nathalie Ryser, Emma Thevenot, Éditions multimédias, BnF

Traitement iconographique

Gisèle Nedjar, Éditions multimédias, BnF

© Bibliothèque nationale de France

Tous droits réservés