La citadelle de Besançon et les autres forts

Les fortifications de Besançon figurent au nombre des réalisations majeures de Sébastien Le Prestre de Vauban. Mais l’architecte militaire et ingénieur, nommé commissaire général des fortifications du royaume par Louis XIV, a beaucoup construit pour protéger les frontières terrestres et maritimes du pays :

130 places fortes remaniées, une trentaine de places fortes bâties ex nihilo. Inspiré par les ingénieurs italiens de la renaissance, il développe des techniques de construction capables de résister aux assauts nouveaux de l’artillerie et de ses boulets de canon dévastateurs. Chacun de ses ouvrages est unique et tient compte de la situation géographique du lieu et des structures existantes. 12 fortifications de Vauban sont aujourd’hui inscrites sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

Mots-clés

Vue de la citadelle de Besançon et du front Saint-Étienne

Il faudra 20 ans de chantier pour que les fortifications bisontines soient achevées. Très coûteux, ces travaux ont nécessité une aide financière spéciale de la couronne royale. Surpris par ces grands frais, Louis XIV aurait demandé à Vauban si les remparts avaient été construits en pierre… ou en or.

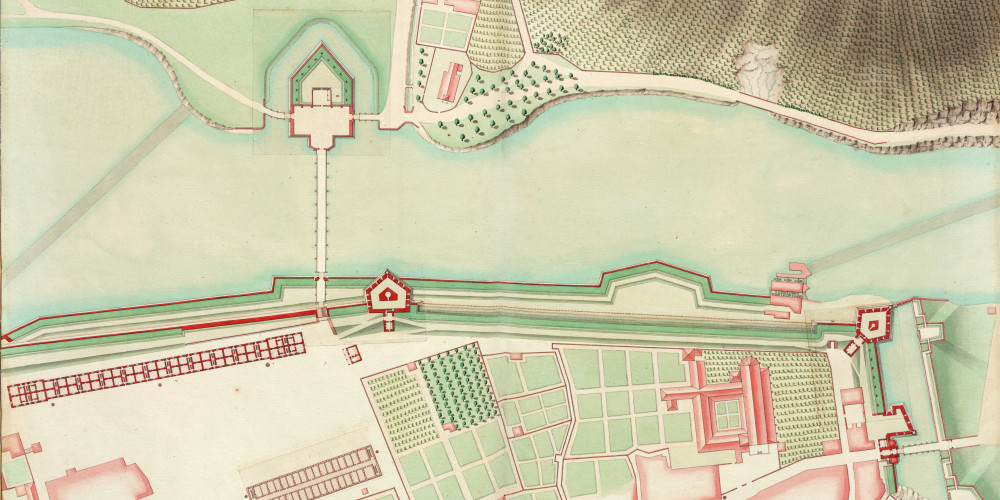

Situation de la citadelle de Besançon dans la boucle du Doubs

Sur ce relief, Vauban conçoit trois fronts parallèles de fortifications. Ce système complexe multiplie les sites de tir et de surveillance et réduit les angles morts.

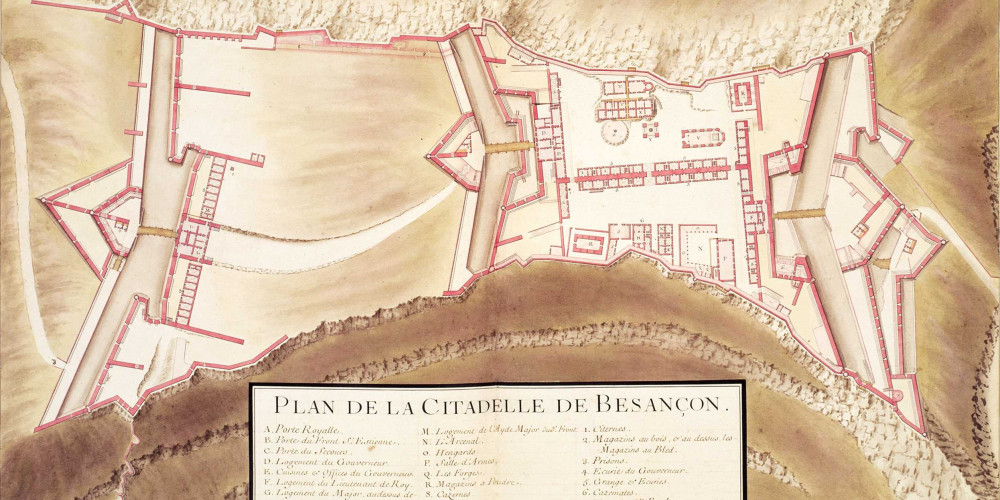

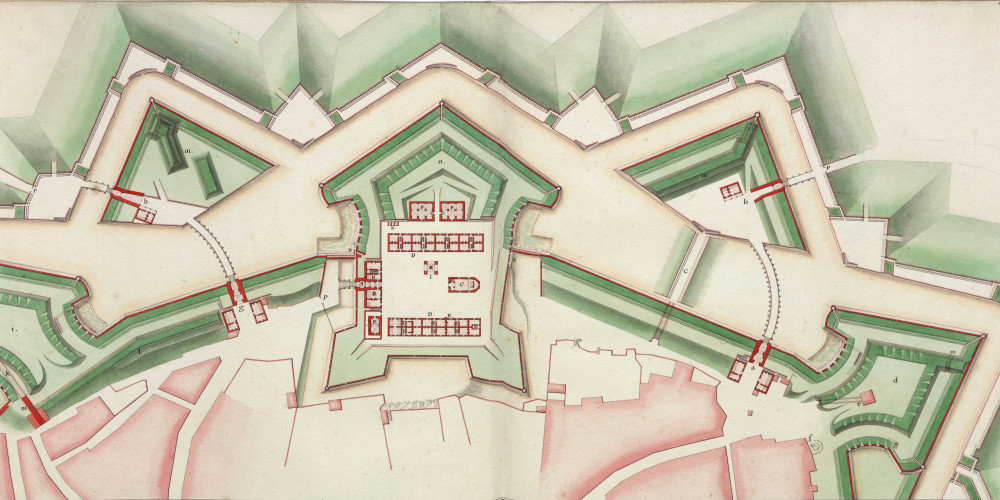

Plan de la citadelle de Besançon

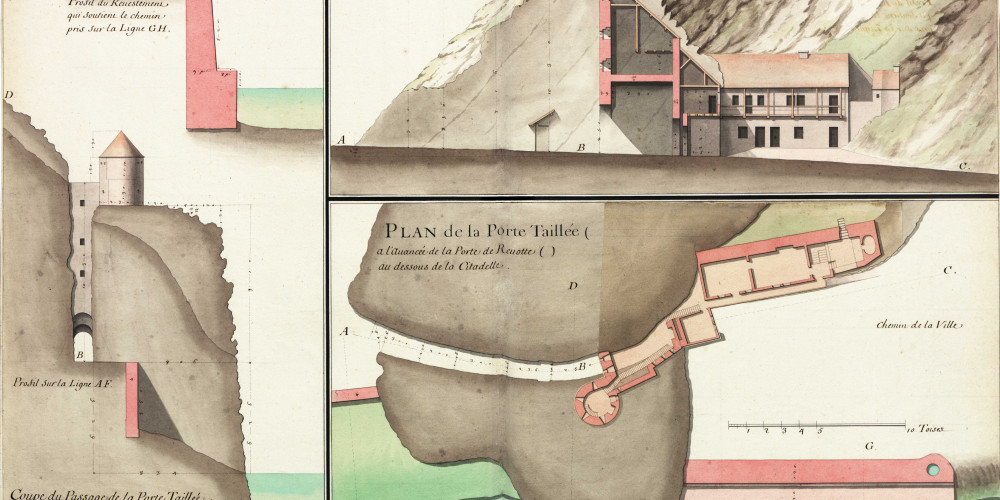

Les souterrains sous la citadelle

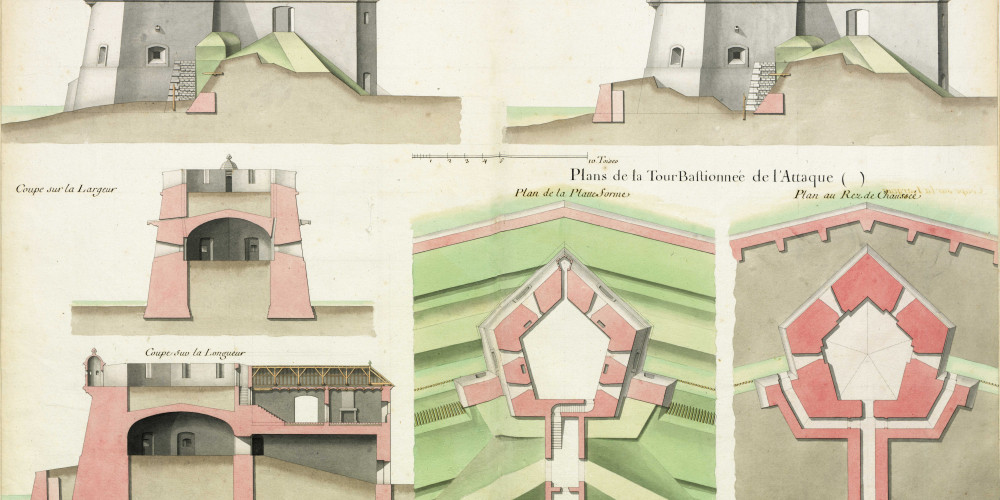

L’invention de la tour bastionnée

L’invention de la tour bastionnée

Le fort Battant

Fort Griffon et Battant

Bâtiments du fort Griffon

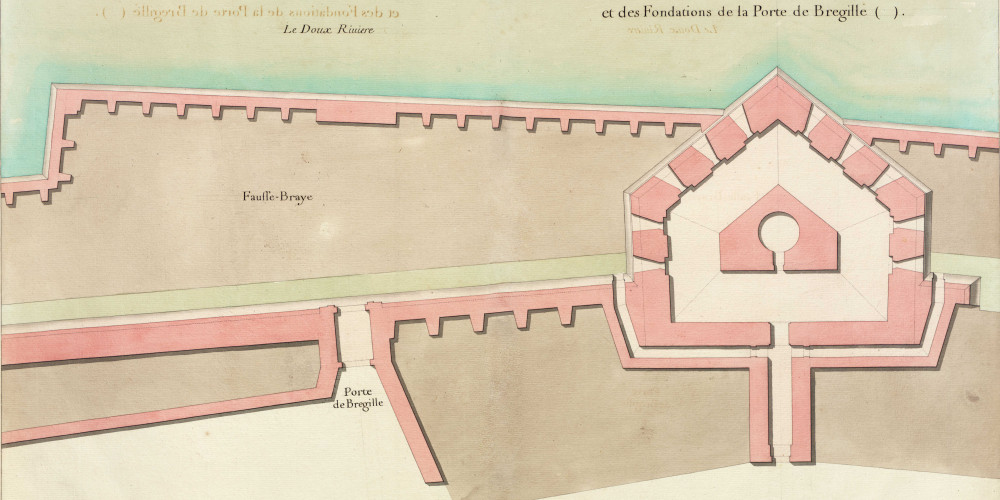

Le pont Brégille

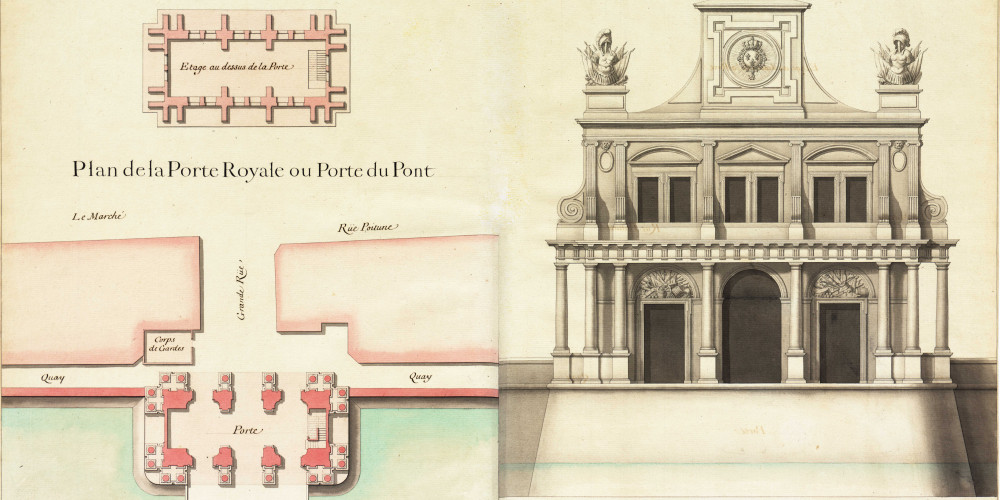

Porte royale à Besançon

Plan de la citadelle de Belle-Ile par Vauban

Au début du XXe siècle, la citadelle abrite une prison pour enfants. En 1934, une révolte des jeunes détenus inspirera à Jacques Prévert son poème, La Chasse à l’enfant.

Plan de la ville et citadelle de Saint-Martin-de-Ré

L’enceinte urbaine est un demi-cercle de 1, 5 km de rayon et de 14 km de rempart.

La citadelle, carré parfait, n’est accessible que par une seule porte d’entrée monumentale, ouvrant sur un petit port retranché. Des bâtiments intérieurs sont prévus pour 1 200 hommes.

La ville de Longwy

Sitôt que la ville est devenue française par le Traité de Nimègue en 1679, Louis XIV décide la destruction de l’ancien Longwy-Haut médiéval et la construction d’une “ville neuve”, afin de constituer un maillon défensif important sur la frontière nord-est. Vauban adapte le tracé de cette place forte aux contraintes d’un terrain en pente, posé au bord d’un escarpement, dominant la vallée de la Chiers et la ville basse. La forteresse est construite selon un plan hexagonal, enveloppe de six bastions, et équipée de toutes les commodités d’une place de guerre (église, arsenal, puits, casernes). Au-delà de ces caractéristiques militaires, elle traduit également la conception qu’avait Vauban de la ville idéale, qui rappelle certaines cités de la Renaissance italienne, comme Palmanova.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

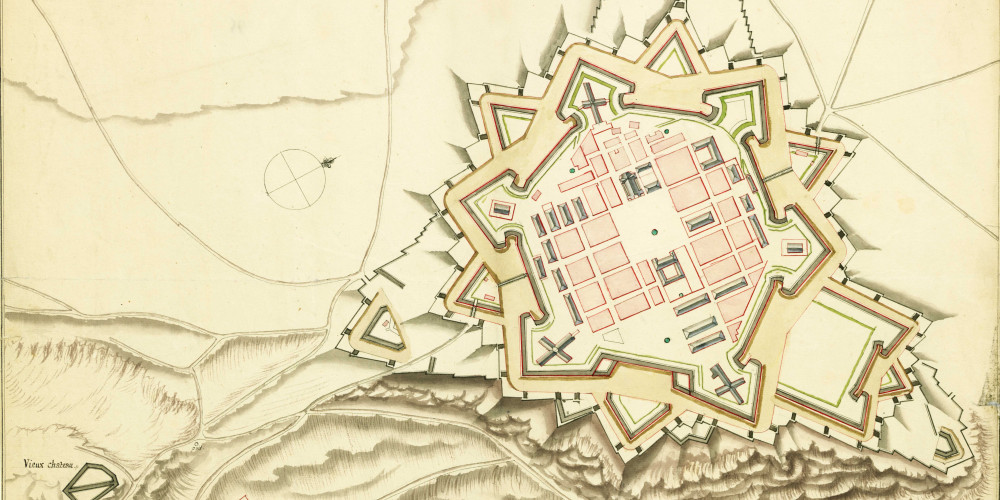

Neuf-Brisach : Une ville exceptionnelle construite à partir de rien

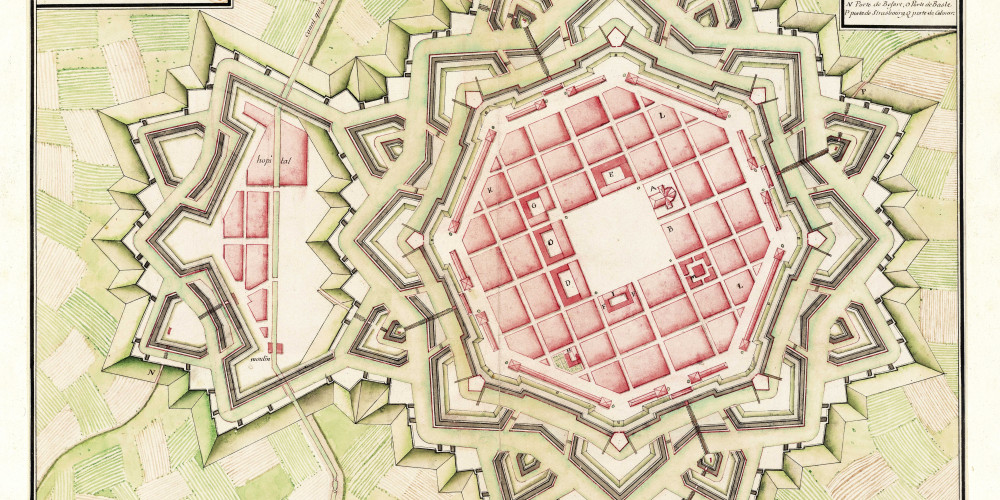

Après la perte de Brisach au-delà du Rhin en 1697, la construction d’une nouvelle place forte dans la plaine d’Alsace s’impose. Vauban est dépêché sur place afin de soumettre au roi différents projets. Louis XIV choisit le plus cher et le plus complet. La construction commence dès 1699 et nécessite le creusement d’un canal jusqu’aux Vosges afin de transporter le grès rose nécessaire.

Neuf-Brisach apparaît comme une étoile parfaite dans la plaine d’Alsace. Elle donne à voir le seul exemple du troisième système défensif de Vauban et son projet urbain le plus abouti. À partir d’un plan urbanistique octogonal, des principes simples régissent l’organisation interne : offrir des circulations pratiques pour que lieux de commandement, lieux de combat et lieux d’activité civile s’intègrent harmonieusement sans se gêner.

Autour d’une place d’armes regroupant tous les bâtiments du pouvoir, la ville est partagée en 48 îlots, dont 34 réservés aux 4 000 habitants. Les casernes sont placées contre les remparts, afin d’optimiser la protection des civils.

Aujourd’hui encore, la structure régulière de Neuf-Brisach apparaît clairement en vue aérienne.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

- Direction éditoriale

Françoise Juhel, Éditions multimédias, BnF

Édition

Nathalie Ryser, Pierre-Emmanuel Jouanneau, Éditions multimédias, BnF

Traitement iconographique

Gisèle Nedjar, Éditions multimédias, BnF