Au 18e siècle, un nouvel espace urbain

Sous les règnes de Louis XV et Louis XVI, l’urbanisme connaît un tournant majeur : nouveaux types de bâtiments publics, embellissement des villes, création de places ordonnancées, de vastes promenades. Cette transformation à Paris et de la province est marquée par l’essor des théâtres et les projets visionnaires de Boullée imaginant Opéra, Bibliothèque royale ou Muséum. Ces lieux incarnent une nouvelle conception de la ville : instruire, divertir et élever le citoyen.

L'urbanisme sous Louis XV (1710-1774) : embellir les villes et moderniser les infrastructures

Une architecture transformée par la croissance démographique et le commerce

La croissance démographique et le développement du commerce et des échanges entre villes et campagne modifient la taille de la cité et transforment profondément son architecture. Marchés, hôpitaux, écoles et universités, édifices administratifs et financiers, s’inscrivent désormais dans des formes nouvelles, dignes des modèles à colonnades observés ou étudiés dans l’architecture antique.

Plan de l’église Sainte-Geneviève, devenue le Panthéon

Pour le Panthéon, son architecte, Jacques Germain Soufflot, voit grand. Il veut associer l’aspect colossal du modèle antique à la légèreté du gothique. Son choix se porte sur un plan en croix grecque (dont les branches sont d’égale longueur) et des dimensions exceptionnelles : 110 m de long pour 82 m de large. Le tout est surmonté d’un dôme haut de 83 m.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Paris au 18e siècle : une transformation difficile mais nécessaire

À Paris, l’urbanisme est traditionnellement difficile à mettre en œuvre, compte tenu de l’étendue de la ville, de la complexité de son administration et des enjeux du pouvoir. La capitale se transforme toutefois radicalement à partir du milieu du 18e siècle. Très fréquentée par les étrangers, lieu prestigieux rassemblant les plus hautes institutions culturelles du royaume, la capitale est aussi une formidable place de divertissements où se croisent les sociétés les plus variées.

Plan de Paris sous le règne de Louis XV

Le souci d’embellir les villes se traduit sous le règne de Louis XV par la réalisation de nouveaux types de bâtiments publics, de places ordonnancées et de vastes promenades, notamment en province.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

L’essor du spectacle et du divertissement

La "théâtromanie" : un engouement pour le spectacle

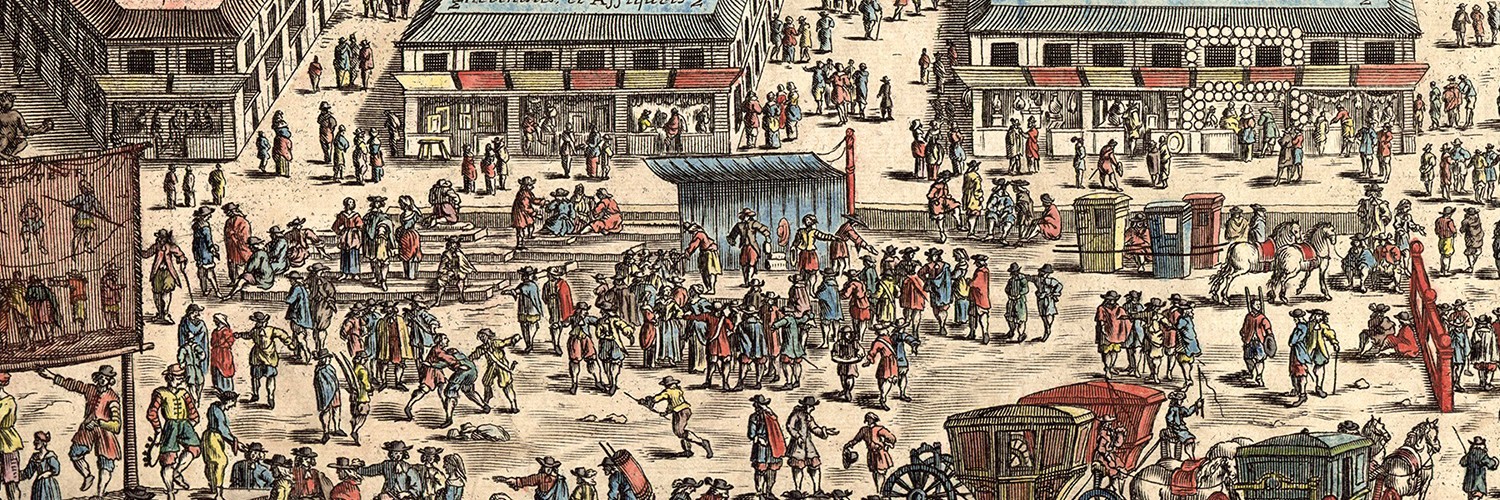

La frénésie du spectacle, on parle à l’époque de "théâtromanie", a gagné la noblesse, la bourgeoisie et le petit peuple, parfois au grand dam de l’Église. Le spectacle est présent partout, chez les particuliers, comme à la cour, dans le théâtre de société (privé), sur les champs de foire et bientôt sur les boulevards nord de Paris. Il devient une activité policée et permanente, essentielle à la cité.

La Foire Saint-Germain

La Foire Saint-Germain était une foire saisonnière, d'environ 2 mois. Cette foire était la plus ancienne et la plus prospère de Paris. Divisée en quartiers, allées et préaux et accueillait différentes catégories d’artistes et artisans. Depuis 1678, quelques théâtres s'étaient installés. Cette estampe représente des saltimbanques sur des tréteaux improvisant des numéros et employant des techniques théâtrales... pour vendre des marchandises !Les comédiens de la Foire, quant à eux, jouaient dans des théâtres fermés disposant d’une scène, d’une fosse d’orchestre, d’un parterre et de loges.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

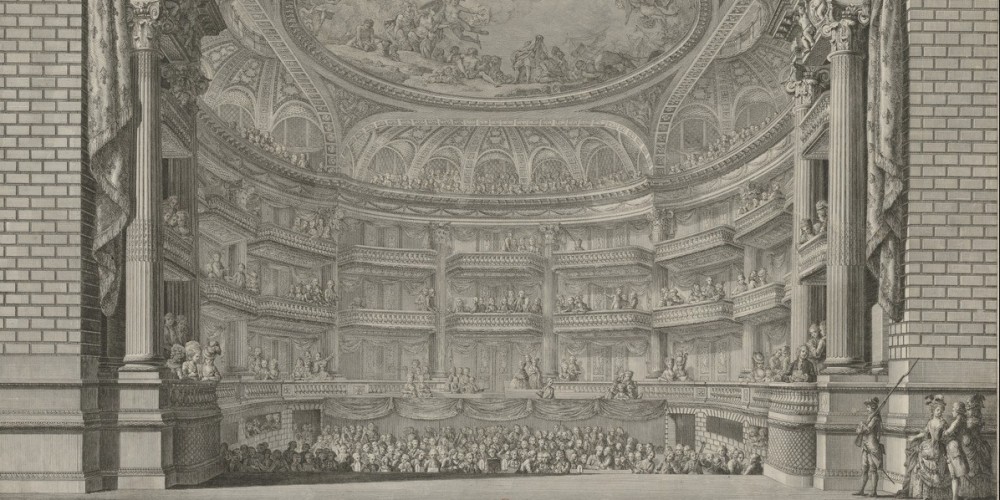

L’Opéra de Paris, un lieu de prestige

Dans ce contexte, l’Opéra de Paris apparaît comme une institution prestigieuse où se rencontrent la cour et la ville. En 1781, sa disparition momentanée causée par un incendie est d’autant plus cruellement ressentie que sa grande rivale, la Comédie-Française, s’installe dans son nouveau temple dédié à Apollon et aux Muses (l’actuel Théâtre de l’Odéon). Inauguré en 1782, il est au cœur du tracé d’un nouveau quartier.

Les ruines de l'Opéra au lendemain de l'incendie

L’Opéra de Paris est une institution prestigieuse au 18e siècle. En 1781, il est détruit par un incendie. Dès 1782, sa grande rivale la Comédie-Française, s’installe dans un nouvel édifice au cœur du tracé d’un nouveau quartier (devenu l’actuel Théâtre de l’Odéon).

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Théâtre de l'Odéon

En 1782 est inauguré un nouveau temple dédié à Apollon et aux Muses : l'actuel théâtre de l'Odéon. L’Opéra de Paris, institution prestigieuse où se rencontrent la cour et la ville, brûle en 1781. Sa disparition momentanée profite à sa grande rivale, la Comédie-Française, qui s’installe dans ce nouvel édifice, au cœur du tracé d’un nouveau quartier.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

L’essor des théâtres en province

À Bordeaux, Marseille, Nantes ou Besançon, de nouveaux théâtres-temples sont édifiés par de célèbres architectes au cœur de nouveaux lotissements. Dans ces théâtres, polyvalents en province, l’idée d’une salle "à l’antique", en harmonie avec les sujets et les mises en scène des tragédies de Voltaire et des opéras de Glück, s’impose et oriente la théorie moderne du renouveau classique en architecture.

Intérieur de la salle de spectacle de Bordeaux vue de la scène

À Bordeaux, Marseille, Nantes ou Besançon, de nouveaux théâtres-temples sont édifiés par de célèbres architectes au cœur de nouveaux lotissements. Dans ces théâtres, polyvalents en province, l’idée d’une salle "à l’antique", en harmonie avec les sujets et les mises en scène des tragédies de Voltaire et des opéras de Glück, s’impose et oriente la théorie moderne du renouveau classique en architecture.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Les projets d'Étienne-Louis Boullée (1728-1799)

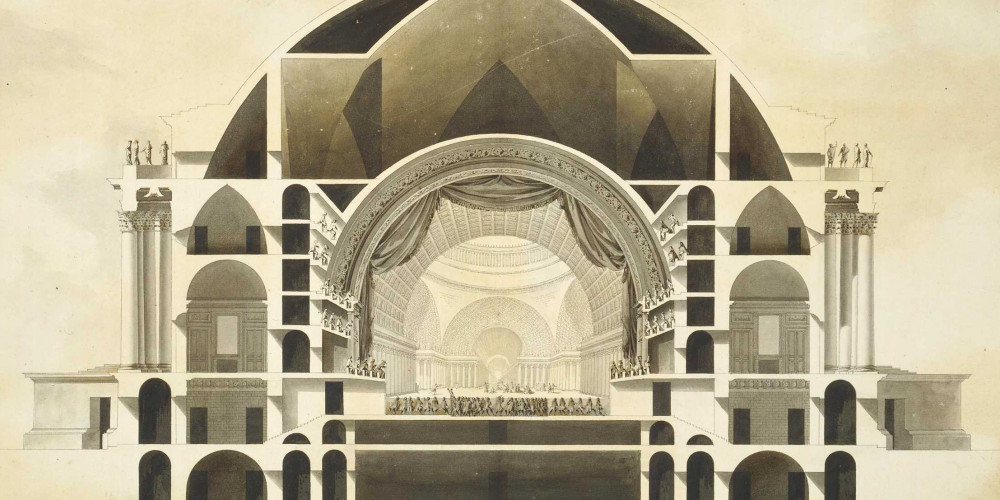

Un projet novateur pour l’Opéra de Paris

Le projet de Boullée pour l’Opéra de Paris, dessiné en 1781 après l’incendie, s’inscrit dans ce mouvement d’innovation architecturale et urbaine.

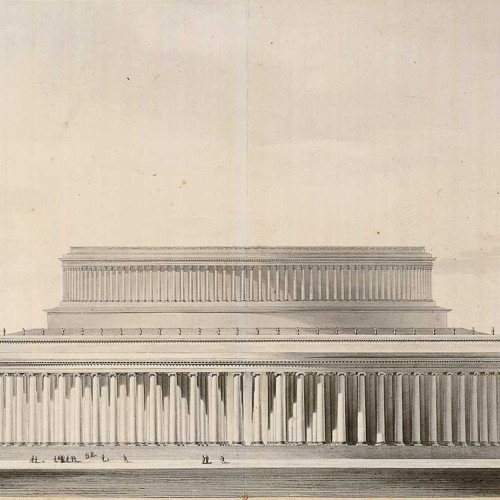

L'architecture civile : l'opéra au Carrousel

L’édifice repose sur un plan rigoureusement symétrique, centré sur une vaste salle de spectacle en hémicycle. Le parterre et les loges offrent une visibilité parfaite, tandis que l’éclairage zénithal sublime l’espace scénique. Boullée joue sur la monumentalité et les jeux de lumière.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

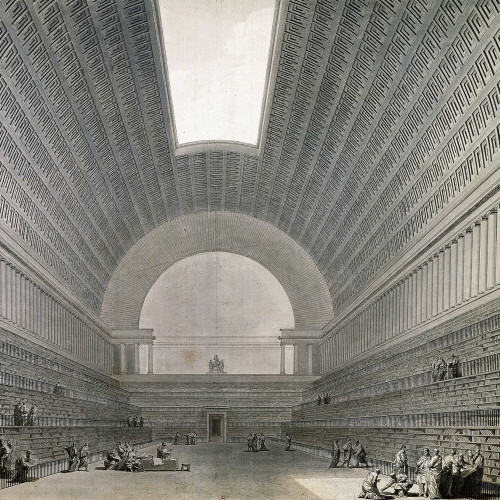

Bibliothèque royale et Muséum : des édifices culturels ambitieux

Dans le même esprit, Boullée dessine deux autres projets d’édifices à vocation culturelle : la Bibliothèque royale (1785) et le Muséum (1783).

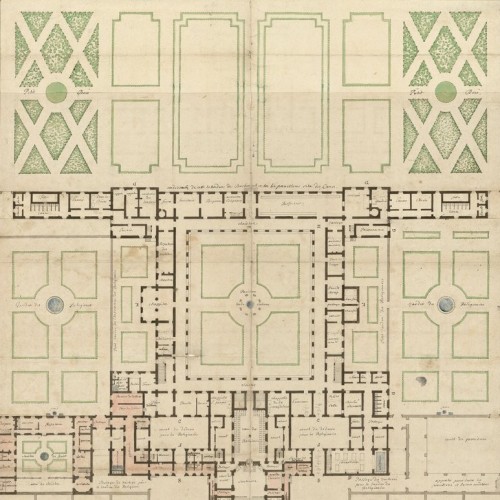

L'architecture civile : la Bibliothèque

Depuis 1724, la Bibliothèque royale était établie dans l’hôtel de Nevers qui occupait l’aile occidentale du palais Mazarin. Le lieu, conçu pour l’habitation, se prêtait mal aux besoins d’une grande bibliothèque car il y manquait une grande salle de lecture. Consulté en 1785, Boullée propose une solution ingénieuse et simple : "C’est tout uniment de couvrir la cour de l’ancien palais Mazarin qui est immense, d’en disposer la décoration intérieure de manière qu’elle présente un superbe amphithéâtre de livres et de réserver les bâtiments actuels comme dépôts des manuscrits, des estampes, des médailles, de la géographie et autre."

À la différence d’autres grandes commandes publiques, le projet d’agrandissement de la Bibliothèque royale fut presque sur le point d’aboutir. Retardé, puis oublié lors de l’épisode révolutionnaire, il réapparut finalement sous une forme nouvelle au siècle suivant quand Labrouste créa sa grande salle de lecture sur une partie de l’ancienne cour du palais Mazarin.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le Muséum

Boullée imagine un Muséum grandiose dont le cœur abrite un Temple à la Renommée, dédié aux grands hommes. Cette élévation géométrale révèle une architecture spectaculaire, mêlant colonnades, portiques et colonnes trajanes.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Lieu du savoir, la Bibliothèque du roi, symbole des richesses intellectuelles de la nation, nécessite depuis longtemps un local plus fonctionnel, plus vaste et recommandable par son aspect extérieur. Boullée propose deux projets, l’un idéal et coûteux, l’autre plus pragmatique, mais néanmoins volontairement expressif.

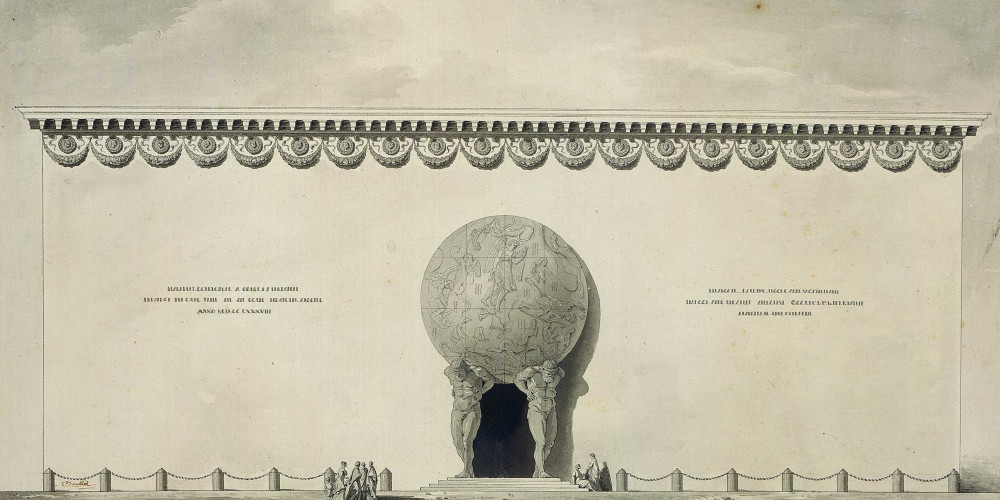

L'architecture civile : l'entrée de la Bibliothèque nationale

Boullée imagine une entrée monumentale pour la Bibliothèque royale, rue Colbert. Cette élévation grandiose, marquée par l’influence antique, met en scène des figures d’Atlas soutenant l’édifice, symbolisant le poids du savoir.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

La vogue des Salons de peinture et de sculpture du Louvre, abondamment commentés par la presse et les critiques (Diderot notamment), et le rôle éducatif assigné à l’art comme au théâtre, imposent progressivement l’idée de créer un grand musée national dans la capitale. Sous Louis XVI, le projet du grand musée national sera mis en place par le directeur des Bâtiments du roi, mais attendra l’époque révolutionnaire pour se concrétiser.

Trouver l'espace au cœur de la ville pour des lieux de loisirs

Les projets de Boullée nécessitent d’importants capitaux et d’immenses espaces au cœur de la ville. Aussi prend-il en compte la disponibilité de terrains voués au lotissement et l’ouverture de nouvelles voies de communication et de places susceptibles de se substituer aux jardins et aux bâtiments privés de communautés religieuses ou de nobles qui mettent alors en vente leurs propriétés.

Plan du couvent et de l'église des Capucines en 1688

L'ordre des Clarisses Capucines s'est installé en 1601 à l'Ouest de la future place Vendôme. En 1685, les religieuses ont été transférées sur un autre terrain, au Nord de la place Louis-le-Grand (alors en construction). En 1754-1756, de nouveaux travaux de consolidation ont été nécessaires. En 1790, le couvent est finalement désaffecté et détruit en 1806 lors du percement de la rue de la Paix

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Parmi d’autres architectes, auteurs de projets parfois non moins grandioses, Boullée propose d’édifier l’Opéra, l’Assemblée nationale ou la Bibliothèque à l’emplacement du couvent des Capucines, immense enclos situé entre la place Vendôme et les Grands Boulevards. Frapper l’imagination des citadins, spectateurs, tout en les incitant à adopter les valeurs civiques de la vie communautaire, tel est l’objectif moral que Boullée, comme Diderot, assigne à l’art urbain.

Architecture et progrès social, l'importance des lieux de loisirs

Les programmes d’édifices consacrés aux activités de loisirs culturels – théâtre, musique, lecture, beaux-arts et sciences – stimulent l’éveil des individus rassemblés et offrent des visions du progrès de la sensibilité et de l’intellect humain. Les lieux de loisirs, espaces de liberté et d’enrichissement spirituel, deviennent aussi nécessaires que les lieux de culte, les édifices édilitaires ou un habitat commode et décent.

L’architecture est un art par lequel les besoins les plus importants de la vie sociale sont remplis. Tous les monuments sur la terre propres à l’établissement des hommes sont créés par les moyens dépendants de cet art bienfaiteur. Il maîtrise nos sens par toutes les impressions qu’il y communique. Par les monuments utiles, il nous offre l’image du bonheur ; par les monuments agréables, il nous présente les jouissances de la vie.