Les grands magasins et la publicité

La publicité (qui s’appelle alors "réclame") commence à se développer dans la presse des années 1830. Les éditeurs sont les premiers à y faire paraître des annonces pour leurs livres. Puis ils ont l’idée de sortir des affichettes illustrées diffusées chez les libraires. Cette initiative incite les commerçants à publier à leur tour des réclames dans les journaux, à distribuer des cartes publicitaires, des catalogues, et s’approprier l’affiche illustrée.

Peu à peu, les grands magasins couvrent les murs de Paris d’affiches de grandes dimensions. À la fin du siècle, la publicité connaît un développement spectaculaire et l’affiche devient un support privilégié pour les artistes.

Mots-clés

Naissance de la "réclame"

La "réclame", qui deviendra plus tard la publicité, naît en 1830. Le journaliste Émile Girardin a alors l’idée de proposer l’insertion d’encarts promotionnels dans les pages de ses journaux. Les "réclames" se multiplient alors dans la presse, et les grands magasins y annoncent inaugurations, agrandissements et promotions.

Peu à peu, les grands magasins utilisent aussi l’affichage dans leurs propres espaces, à l’intérieur des boutiques, puis dans la rue, pour vanter les mérites de leurs produits ou annoncer l’ouverture de nouveaux rayons.

© Bibliothèque nationale de France

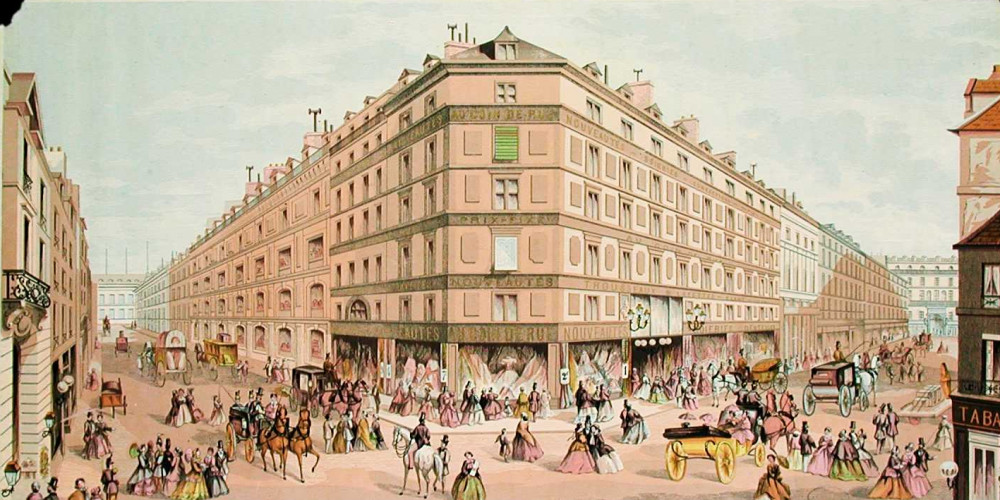

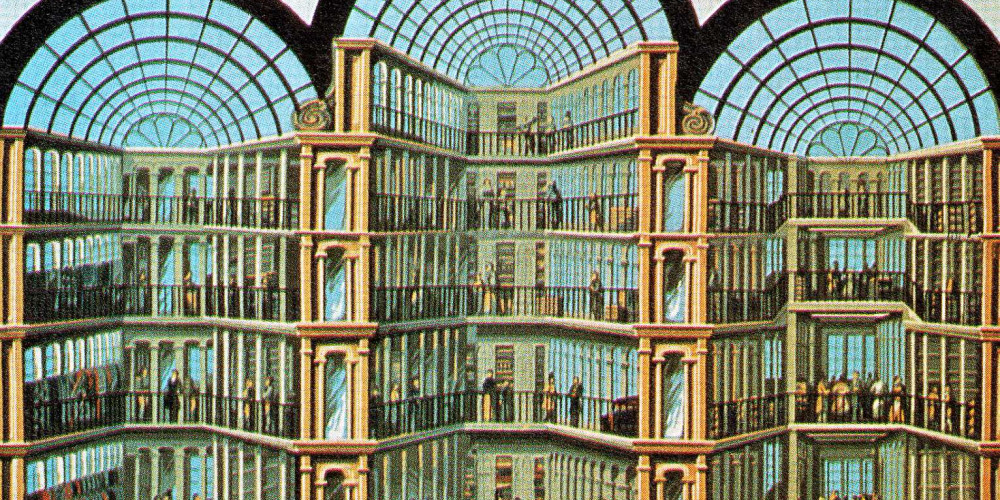

Le bâtiment comme argument de vente

Le grand magasin, avec son architecture imposante et ses vastes espaces intérieurs, devient lui-même un argument de vente. Il sert aussi bien à orner un papier à en-tête que des annonces dans la presse ou des affichettes publicitaires comme celles-ci, placardées dans la rue.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

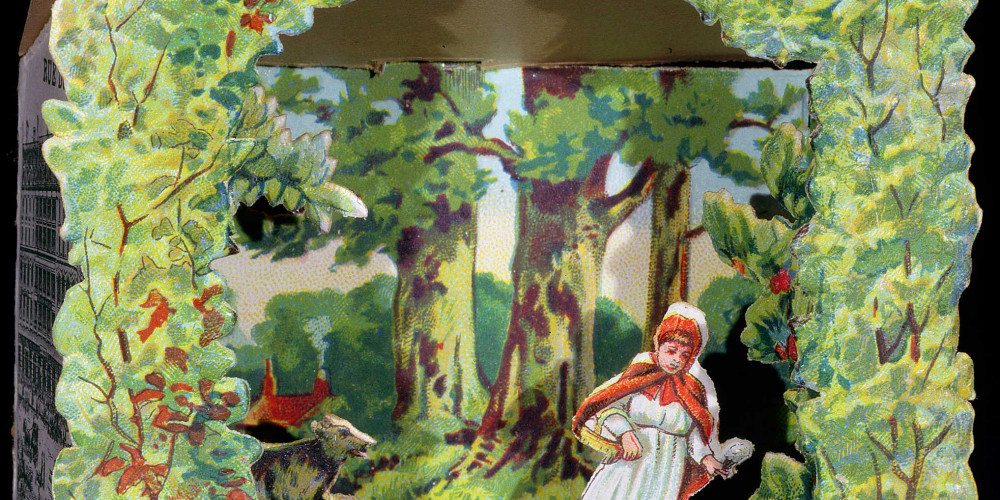

Diversification des supports publicitaires

Pour toucher une clientèle toujours plus large, l’illustration publicitaire s’empare de multiples supports, par exemple des cartes, des vignettes ou éventails. Les magasins s’intéressent aussi peu à peu à un nouveau public : ces images en relief à collectionner devaient faire la joie des enfants.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

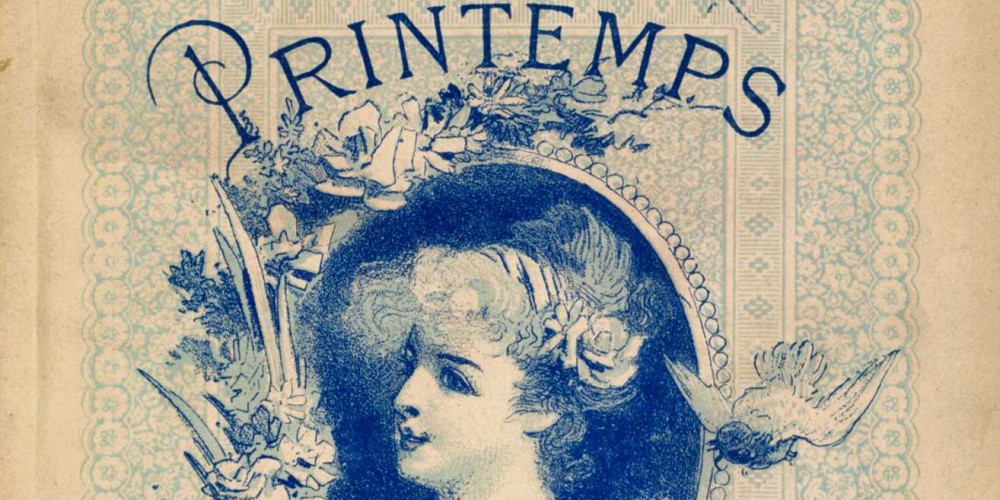

La publicité au rythme des saisons

Certains événements, comme le blanc en janvier, ou les collections d’hiver ou d’été sont des temps forts qui attirent dans les grands magasins une foule toujours plus nombreuse.

Les grands magasins éditent des brochures et font imprimer des affiches spécialement pour cette occasion. Le rendez-vous devient si attendu qu’il n’est même plus nécessaire de faire figurer les bâtiments ou les produits. Des images décoratives, parfois inspirées de l’imagerie populaire, suffisent à évoquer l’événement.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

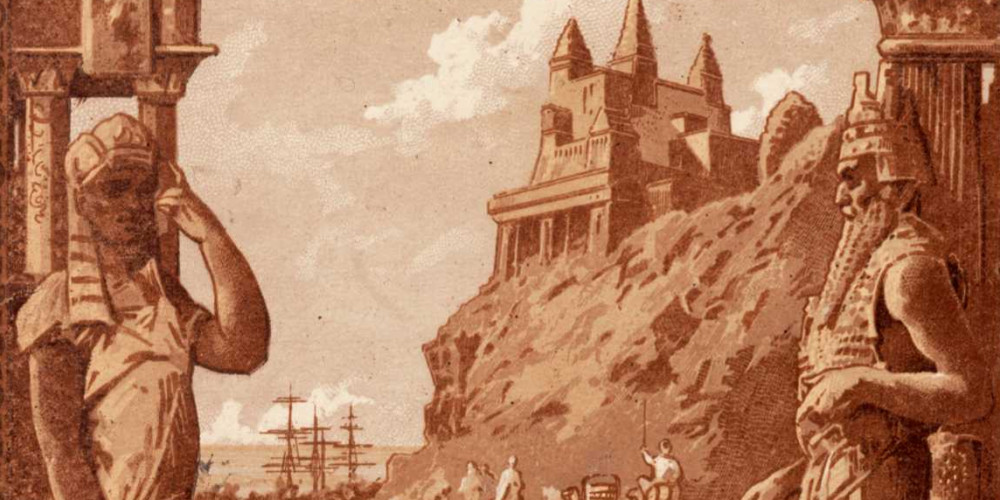

La mode de l’Orient

Au 19e siècle, l’Orient fascine, surtout depuis la campagne d’Égypte de Napoléon. Les grands magasins encouragent la mode de l’Orient en proposant des tapis persans ou des faïences japonaises. C’est un argument publicitaire pour le Bon Marché qui illustre ce catalogue d’une composition inspirée de l’Égypte.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Nouveaux arrivages

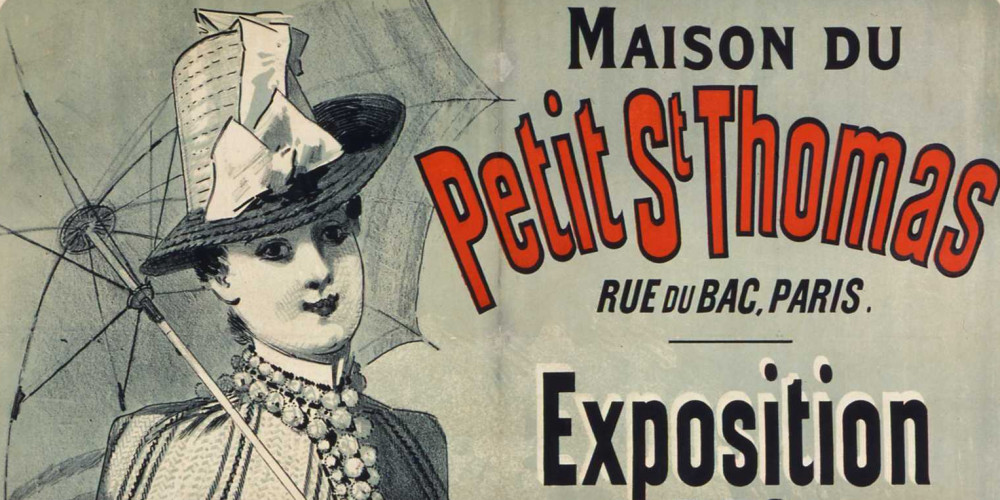

Chapeaux à 8, 75 francs, ombrelles à 2, 45 francs… Les arrivages de produits nouveaux font aussi l’objet d’affichage.

Le magasin de nouveautés du Petit Saint-Thomas, fondé par le normand Simon Mannoury, se veut inspiré de la philosophie de saint Thomas d’Acquin : il associe la foi et la raison. En effet, pour Simon Mannoury, les clients doivent avoir foi en sa réussite commerciale du magasin et en ses dirigeants.

Le fondateur du Bon Marché, Aristide Boucicaut, y entre comme vendeur en 1834, puis devient chef des rayons des châles. C’est en appliquant les méthodes acquises au Petit Saint-Thomas que Boucicaut fonde le Bon Marché et fait fortune.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

L’affiche passe à la couleur

En 1844, Jean-Alexis Rouchon (1794-1878) dépose un brevet pour l’impression en couleurs des affiches. De ses presses sortent les premières grandes affiches commerciales en couleurs destinées à la rue.

Mais son imprimerie restera une entreprise isolée, vite dépassée par la lithographie (procédé d’impression) en couleurs.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

À la Nouvelle Héloïse

Jules Chéret (1836-1932) est l’un des affichistes les plus célèbres du 19e siècle. À partir de 1866, date à laquelle il ouvre son imprimerie, Jules Chéret dessine de très nombreuses affiches, surtout pour les spectacles populaires, mais aussi pour les grands magasins dans les années 1870-1880.

Pour La Nouvelle Héloïse, un magasin qui emprunte son nom à un roman de Rousseau, il propose ce portrait féminin inspiré de la peinture du 18e siècle.

© Bibliothèque nationale de France

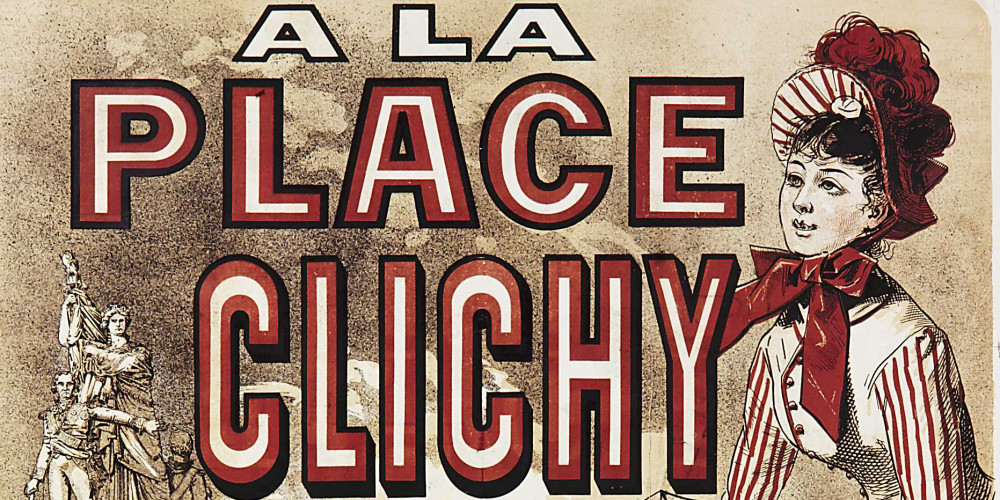

À la place Clichy

Jules Chéret suit une formation de lithographie (une technique d’impression d’images), mais il développe aussi à travers l’affiche son grand talent de dessinateur.

Dans ses affiches, il crée des scènes vivantes et quotidiennes, auxquelles toute cliente d’un grand magasin peut s’identifier.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

À la Parisienne, "La plus grande maison de confection pour dames"

Chéret représente une figure féminine, de trois-quarts, qui lance un regard tentateur, et incite les clientes à la suivre dans le magasin. L’élégance de sa tenue et l’éventail lui donnent une allure coquette qui va de pair avec le slogan : "la plus grande maison de confections pour dames". C’est là que les dames "chic" vont.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Aux Buttes Chaumont

Chéret affectionne les mises en scène : avec cette promenade sur la plage d’une station balnéaire, le magasin s’adresse visiblement à une clientèle aisée.

L’affiche indique le prix de chaque tenue, comme dans les catalogues. Les couleurs se font plus vives, notamment grâce à l’introduction de touches de jaune, une couleur qui rend éclatantes les affiches de Chéret dans les années 1890.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

La mise en scène de l’acte d’achat

Sur cette affiche, d’élégantes clientes bourgeoises choisissent des tissus, tandis qu’une foule se presse à l’entrée du magasin.

L’encadrement des lourds rideaux et les angelots à la banderole transforment ce magasin en lieu de rêve... presque en paradis ! Jean-Alexis Rouchon, l’auteur de cette affiche, invente des arguments publicitaires largement repris par la suite.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

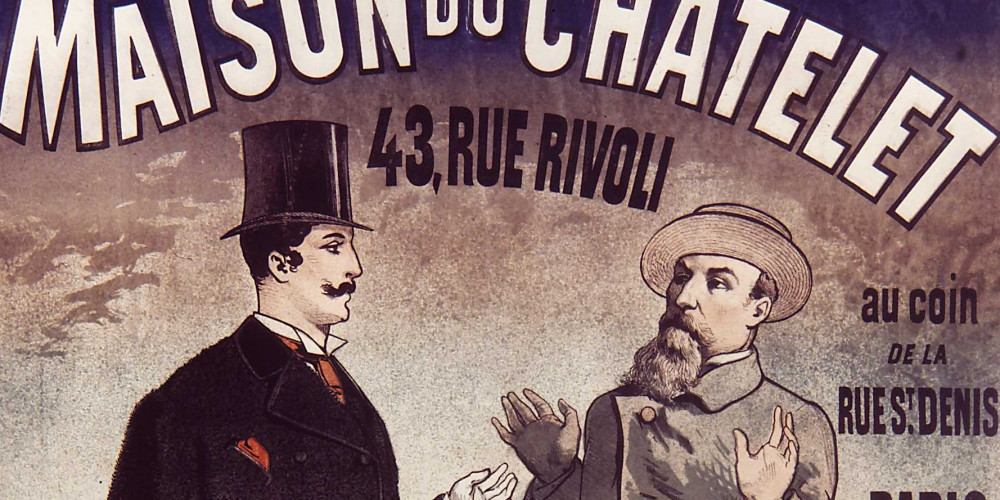

Les hommes aussi

"Peste ! Mon cher, comme te voilà mis… Quelle est donc la maison qui t’habille ?"

Dans leurs publicités, les grands magasins ciblent aussi les hommes. La publicité met en scène un dialogue entre deux personnages, et la typographie fait ressortir les informations à retenir : le nom du magasin, les prix exceptionnels, l’adresse de l’établissement. Cette mise en scène est assez caractéristique des débuts de l’affiche publicitaire, alors très "bavarde".

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

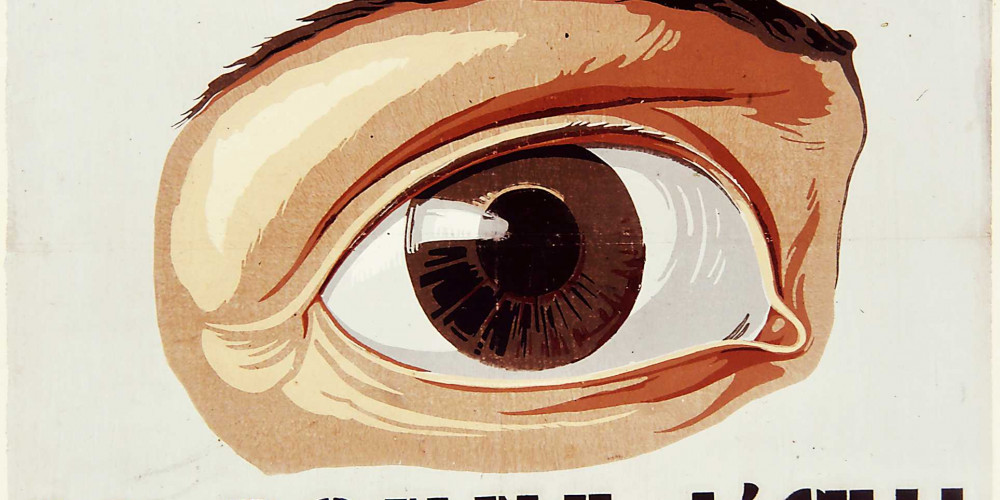

"On donne à l’œil"

Sous le Second Empire, le percement des grands boulevards, l’essor des moyens de transport et l’accroissement de la population, donc de la clientèle, donnent au grand magasin une dimension nouvelle.

Certains produits sont vendus à prix "sacrifiés" pour attirer la clientèle, le manque à gagner étant amplement compensé grâce aux achats d’articles non démarqués. Afin d’accélérer le renouvellement des stocks, la liquidation des vieilles marchandises fait l’objet de réclames dans la presse et sur la voie publique.

Le prix reste bien entendu l’un des arguments de vente les plus efficaces. Mais certains slogans comme celui-ci, sans doute inspirés des vendeurs de rue, frôlent la publicité mensongère.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

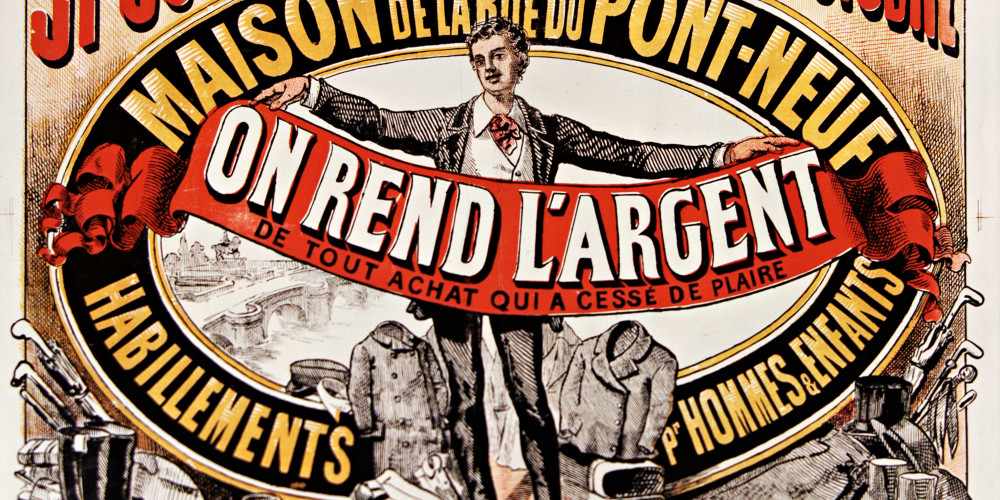

On rend l’argent !

Ce slogan accrocheur illustre le principe du "rendu", une nouveauté imaginée par Aristide Boucicaut, l’ingénieux patron du Bon Marché.

S’il change d’avis, le client peut rapporter la marchandise qui ne lui convient plus. Une stratégie qui incite à acheter tout en renforçant la notion de "produit de qualité".

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

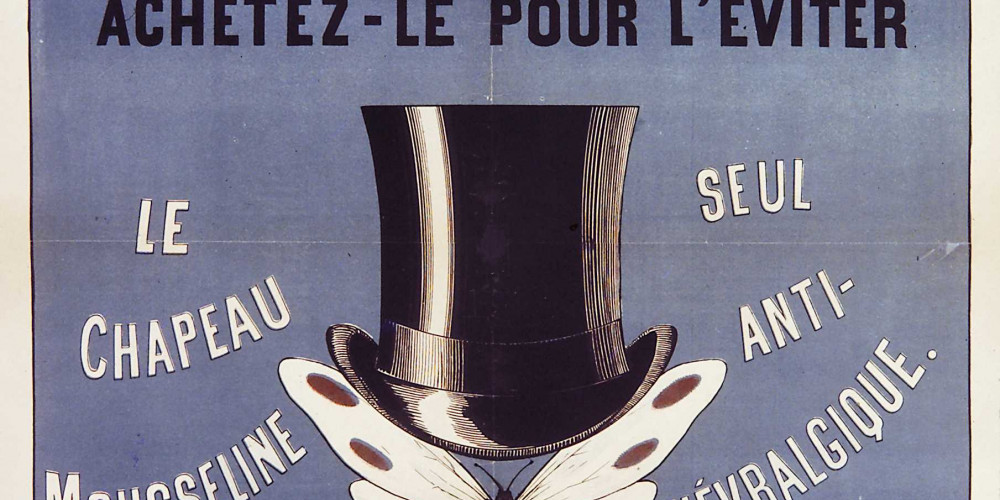

"Le chapeau mousseline, seul anti-névralgique"

"Si vous avez la migraine, achetez le chapeau Laurent. Et si vous ne l’avez pas, achetez-le pour l’éviter !".

Vanter les vertus exceptionnelles d’un produit est le propre du discours publicitaire. Et en ce domaine, la publicité naissante ne manque pas d’imagination !

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

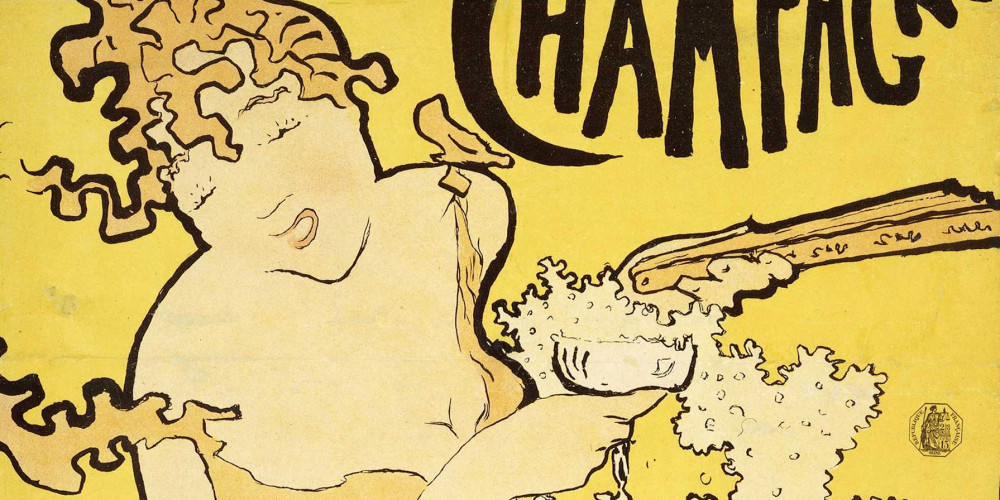

L’affiche, un nouveau support pour les artistes

À partir des années 1890, l’affiche connaît un développement sans précédent et devient un support artistique à part entière.

Le peintre Pierre Bonnard a le désir d’associer l’art et la vie quotidienne, et de créer des œuvres populaires. Il s’intéresse donc tout naturellement à l’affiche.

Sa première affiche, pour une marque de champagne, est inspirée de l’estampe japonaise.

Bibliothèque nationale de France

Direction éditoriale

Françoise Juhel, Éditions multimédias, BnF

Édition

Nathalie Ryser, Pierre-Emmanuel Jouanneau, Éditions multimédias, BnF

Traitement iconographique

Gisèle Nedjar, Éditions multimédias, BnF

Fichiers numériques réalisés par le département Reproduction de la BnF

© Bibliothèque nationale de France, 2022

Tous droits réservés