Transport et gestion de l’eau dans l’histoire

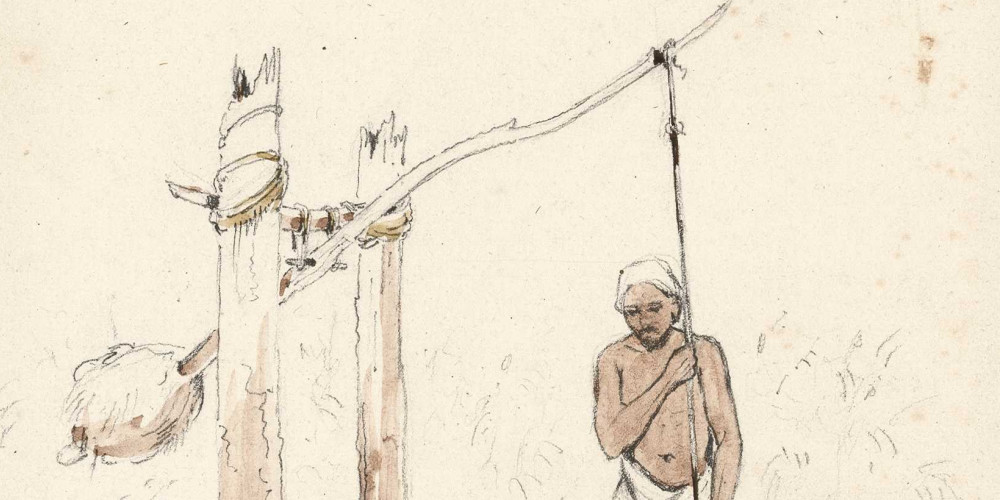

Un chadouf, pompe manuelle faite d'une perche avec contrepoids

L’adduction d’eau est maîtrisée dès la Haute-Antiquité : pour irriguer les terres, les Égyptiens creusent des canalisations. Ils inventent un dispositif, le “chadouf”, pompes manuelles faites d’une perche avec contrepoids à laquelle on fixe une peau attachée comme récipient pour élever l’eau jusqu’au fossé d’irrigation des cultures.

Lors de fouilles en Égypte, les archéologues ont retrouvé des segments de tuyaux en cuivre qui servaient sans doute à acheminer l’eau potable. Même chose pour l’empire perse ou les civilisations de l’Indus qui mettent en place des réseaux hydrauliques perfectionnés pour tirer le meilleur parti d’une eau particulièrement précieuse en ces zones menacées par le désert.

© BnF

© BnF

L’adduction d’eau est maîtrisée dès la Haute-Antiquité : pour irriguer les terres, les Égyptiens creusent des canalisations. Ils inventent un dispositif, le “chadouf”, pompes manuelles faites d’une perche avec contrepoids à laquelle on fixe une peau attachée comme récipient pour élever l’eau jusqu’au fossé d’irrigation des cultures. Lors de fouilles en Égypte, les archéologues ont retrouvé des segments de tuyaux en cuivre qui servaient sans doute à acheminer l’eau potable. Même chose pour l’empire perse ou les civilisations de l’Indus qui mettent en place des réseaux hydrauliques perfectionnés pour tirer le meilleur parti d’une eau particulièrement précieuse en ces zones menacées par le désert.

À Rome

Lors des campagnes militaires, les Romains ont sans doute observé le réseau hydraulique égyptien pour se lancer dans les travaux de canalisation qui voient la généralisation des fistula aquaria. Ces tuyaux de plomb sont fabriqués à partir d’une plaque roulée autour d’une pièce de bois et soudée sur toute sa longueur. Ils portent des inscriptions (caractéristiques techniques, noms du donateur, du bénéficiaire et de l’administrateur). Le plomb, plus facile à manier que le cuivre et sans doute moins coûteux, présente pourtant un grave défaut : celui de contaminer l’eau de particules qui, ingérées, exposent le sujet au saturnisme, une maladie nerveuse très grave. Tous les plans d’aménagement observent une séparation nette entre le propre et le sale, entre l’eau claire et les eaux usées. Bains privés ou thermes publics pouvaient être alimentés en eau froide et chaude. Les tuyaux retrouvés lors des découvertes archéologiques sont en poterie ou en pierre, tandis que le plomb est souvent utilisé pour assembler les segments. L’un des témoignages les plus éclatants de la maîtrise de l’eau par les Romains reste les aqueducs, ouvrages destinés à desservir les grandes villes en eau potable. Ainsi, le pont du Gard témoigne de leur connaissance de l’hydraulique : il présente une pente de 25 cm par kilomètre, qui permet, en profitant du phénomène de gravité, l’écoulement de l’eau vers sa destination.

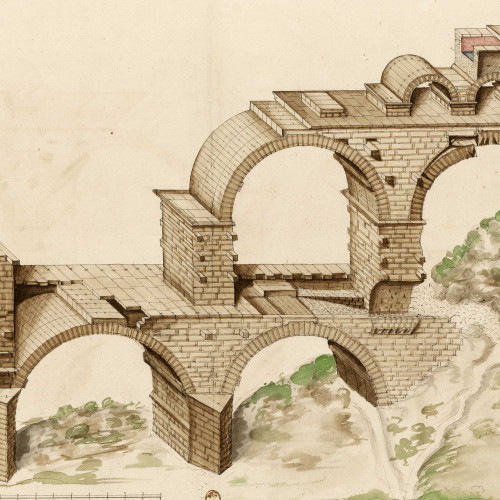

Élévation en perspective du pont du Gard

Les piles du pont. Un pont doit être capable de résister à la force du courant pour ne pas être entraîné. C’est pourquoi le nombre de piles (les appuis dans l’eau) doit être réduit au maximum.

Le profil des piles. Face au courant, les piles sont construites en biseau (ou en "éperon"), comme les proues des bateaux, afin de casser la force du courant.

Les voûtes. Les voûtes sont construites en "plein cintre", c’est-à-dire en parfaits demi-cercles.

Les pierres en saillis. Les pierres que l’on voit dépasser des murs ont servis d’appui pour les échafaudages lors de la construction. (image vld) Les deux premiers niveaux. Ils sont faits de pierres de grande dimension, liées avec des crampons de bois, sans mortier.

Le troisième niveau. Le troisième niveau est fait de moellons de taille plus réduite que les deux premiers. Ils sont liés avec du mortier afin d’assurer l’étanchéité de cet espace où l’eau circule.

La canalisation. Large de 1, 20m et haute de 1, 85m, elle est couverte de dalles. L’eau s’y déverse en direction de Nîmes. Aujourd’hui, cette canalisation est revêtue d’une couche calcaire qui atteint par endroits 40 cm d’épaisseur !

L’intérieur de la canalisation du pont du Gard

Les premiers égouts

L’eau courante amenée dans les villes romaines doit être évacuée après usage. Les Romains aménagent d’abord des canaux à ciel ouvert, qu’ils recouvrent ensuite pour éviter les épidémies, et qui deviennent les premiers égouts, comme la Cloaca Maxima qui dessert la ville de Rome. Ces canalisations voûtées sont faites de pierres et de briques, liées par du mortier, et peuvent composer un réseau très complexe.

Quartier agricole avec ses terrasses au Sud Est

La structure en terrasses est réalisée à partir du bas. Chaque niveau est composé de plusieurs couches superposées :

Tout en dessous : des fragments de roche concassée de grande taille,

Puis des fragments de roche plus petits,

Puis une couche de sable,

Au-dessus une couche de terre fertile sur laquelle on cultivera maïs, pommes de terre ou autres légumes.

Filtrée progressivement par ces trois couches et peu à peu absorbée, l’eau de dévale plus la pente. Elle ne provoque pas de dégâts. Au contraire, elle apporte l’eau nécessaire aux plantes cultivées sur les terrasses.

Dans la ville, les eaux de pluie sont collectées dans des rigoles et redirigées vers les terrasses.

Canalisations collectant les eaux de sources

L’empereur bénéficie de l’eau de la première des fontaines, considérée comme la plus pure car venant directement des sommets.

Au Moyen Âge

Les systèmes d’évacuation des eaux sales mis au point par les Romains (égouts) ne sont plus que rarement utilisés dans les villes occidentales. Mais à la fin du Moyen Âge, les eaux pluviales, considérées à juste titre comme plus saines que les eaux de puits ou de rivières, sont collectées par des gouttières et recueillies dans des tonneaux placés à la porte des maisons. Ces tonneaux servent en cas d’incendie. Les Incas qui vivent le long de la chaîne de montagnes sur la côte ouest de l’Amérique du Sud développent une grande maîtrise du transport et de la répartition de l’eau, avec des plateaux de cultures irriguées à étages le long des pentes montagneuses.

Dans la ville de Machu Picchu, au Pérou, un ingénieux système de canaux permet d’organiser l’alimentation en eau potable à partir d’une source jaillissant sur les hauteurs, à quelques centaines de mètres de la ville. Un canal en pierre de 10 à 12 cm de largeur et d’une inclinaison de 3 % relie la source à la cité. Il vient alimenter 16 fontaines successives installées sur des places principales.

L’intérieur de la canalisation du pont du Gard

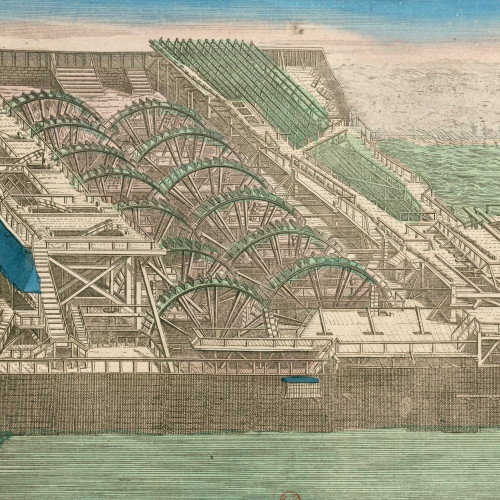

La machine de Marly

Pour faire face aux besoins en eau toujours plus importants, on imagine de détourner la Seine. Comment faire ? Le château de Versailles se trouve à 142 m au-dessus du niveau de la Seine et à 10 km de celle-ci. Des étangs artificiels et un aqueduc de 1 500 m sont créés sur tous les plateaux environnants pour que l’eau s’écoule par gravité jusqu’aux réservoirs. Les fontaines du parc peuvent alors fonctionner tous les jours, plusieurs heures par jour.

Mais le roi exige toujours plus de fontaines. Le puisage de l’eau de la Seine est réalisé par Arnold de Ville grâce à l’immense machine de Marly. En 1 684, le roi inaugure cette gigantesque pompe hydraulique, qui conduit l’eau de la Seine jusqu’à l’aqueduc de Louveciennes, situé 165 m plus haut.

Bien plus tard, les étangs artificiels et l’acheminement gravitaire de l’eau à Versailles sont abandonnés. On les remplace par un circuit fermé où l’eau est mise en mouvement par des pompes électriques.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Renaissance et Grand Siècle : le triomphe des fontainiers

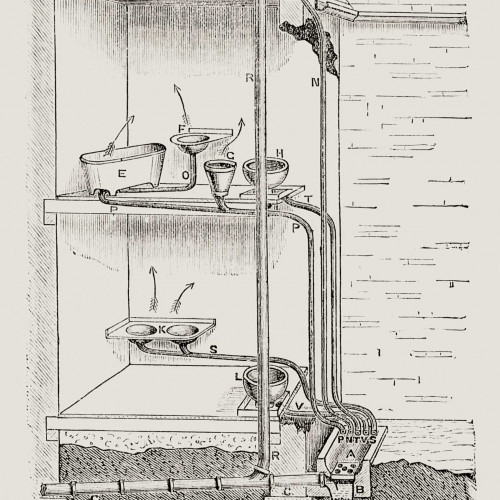

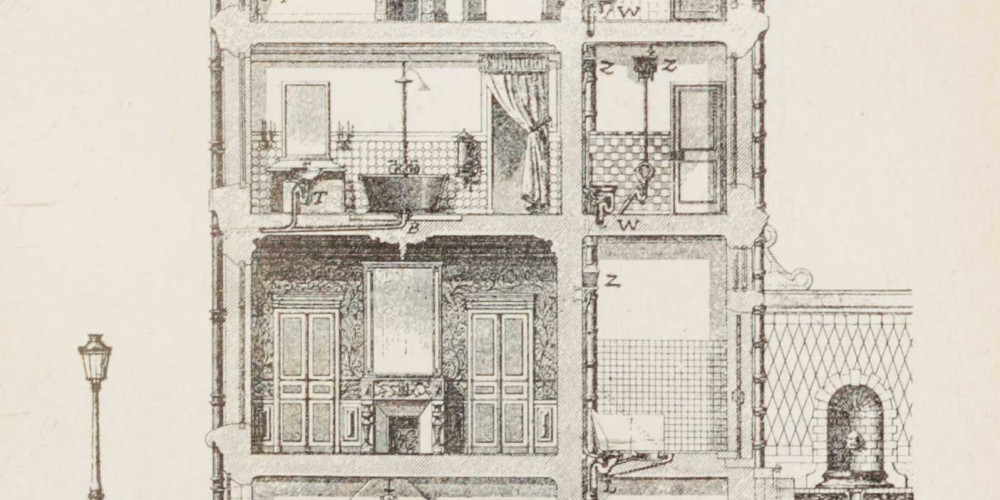

La plomberie au point de vue de la salubrité des maisons

Sous Napoléon III, le grand plan de rénovation de Paris dirigé par le baron Haussmann ne concerne pas uniquement la surface de la ville mais aussi les souterrains. L’ingénieur Eugène Belgrand (1810-1878) crée le tout-à-l’égout qui évacuera les eaux usées, et le réseau qui approvisionne en eau tous les immeubles. Le travail est énorme : 560 km de canalisations sont posées sous Paris à partir 1869 ; des aqueducs, des usines élévatoires, des réservoirs sont construits sur tout le territoire pour acheminer et stocker l’eau captée des sources ou des rivières.

La distribution d’eau se généralise donc un peu partout à partir du milieu du 19e siècle et monte même aux étages des immeubles : les porteurs d’eau disparaissent peu à peu.

Mais les principes d’hygiène mettent un certain temps à s’imposer sur la population – qu’elle soit pauvre ou aisée. Quelques décennies plus tard, le combat de Pasteur parvient finalement à sensibiliser sur la nécessité d’une toilette quotidienne.

© BnF

© BnF

À la Renaissance, les jardins deviennent de véritables mises en scène où les fontaines jouent un rôle important. Les compétences du fontainier sont proches de celles du plombier. Responsable de la distribution de l’eau, il a pour mission de créer et d’entretenir un réseau hydraulique parfois immense et complexe. Au 16e siècle, la reine Catherine de Médicis invite le fontainier florentin Thomas Francine à venir travailler en France ; celui-ci devient l’intendant général des Eaux et Fontaines de France. Ses descendants perpétuent la tradition et forment une des plus importantes dynasties de fontainiers. François et Pierre, respectivement fils et petits-fils de Thomas, gèrent une grande partie du réseau hydraulique qui alimente le domaine de Versailles. Le 17e siècle constitue un âge d’or pour les fontainiers, qui jouent un rôle essentiel dans la création de jardins à la française. À Versailles, les fontainiers travaillent à une gigantesque pompe hydraulique, la machine de Marly, qui alimente en eaux les grands bassins des jardins. C’est à Versailles aussi que sont employées les premières canalisations en fonte, remplaçant le bois, le cuivre, la terre cuite ou le plomb.

19e siècle : l’eau enfin courante

Sous Napoléon III, le grand plan de rénovation de Paris dirigé par le baron Haussmann ne concerne pas uniquement la surface de la ville mais aussi les souterrains. L’ingénieur Eugène Belgrand (1810-1878) crée le tout-à-l’égout qui évacuera les eaux usées, et le réseau qui approvisionne en eau tous les immeubles. Le travail est énorme : 560 km de canalisations sont posées sous Paris à partir 1869 ; des aqueducs, des usines élévatoires, des réservoirs sont construits sur tout le territoire pour acheminer et stocker l’eau captée des sources ou des rivières. La distribution d’eau se généralise donc un peu partout à partir du milieu du 19e siècle et monte même aux étages des immeubles : les porteurs d’eau disparaissent peu à peu.

Mais les principes d’hygiène mettent un certain temps à s’imposer sur la population – qu’elle soit pauvre ou aisée. Quelques décennies plus tard, le combat de Pasteur parvient finalement à sensibiliser sur la nécessité d’une toilette quotidienne.

20e siècle : généralisation et rationalisation

Même si elle arrive dans les grandes villes au 19e siècle, l’eau courante est loin d’être la règle en France avant la seconde moitié du 20e siècle.

En 1930, seulement 23 % des communes disposent d’un réseau de distribution d’eau potable à domicile.

En 1945, 70 % des communes rurales ne sont toujours pas desservies.

En 1954, la moitié des logements français ont l’eau courante, mais seuls 25 % d’entre eux possèdent une salle de bain.

Il faut attendre la fin des années 1980 pour que la quasi-totalité des Français bénéficie de l’eau courante à domicile.

Robinetterie nouvelle pour plombiers

La distribution d’eau se généralise donc un peu partout à partir du milieu du XIXe siècle et monte même aux étages des immeubles : les porteurs d’eau disparaissent peu à peu.

Mais les principes d’hygiène mettent un certain temps à s’imposer sur la population – qu’elle soit pauvre ou aisée. Quelques décennies plus tard, le combat de Pasteur parvient finalement à sensibiliser sur la nécessité d’une toilette quotidienne.

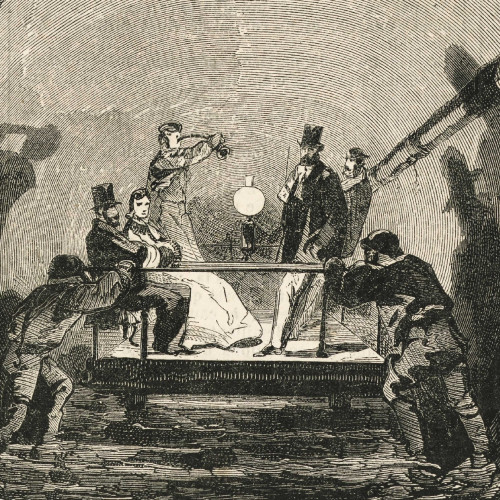

Promenade dans les égouts de Paris

Le réseau d’égouts souterrains est complété et dessert désormais toute la ville. Il passe ainsi de 146 à 560 km de long, et devient… un haut lieu de visite !

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Les lendemains de la Seconde guerre mondiale voient le développement d’un immense chantier de reconstruction. Résidences de standing ou habitations sociales, tous les logements reconstruits sont désormais raccordés à l’eau courante, chaude et froide. Les salles d’eau ou salles de bain font partie de tous les programmes. Les architectes intègrent cette nouveauté et rivalisent d’imagination : ils proposent différents types de pièces et d’aménagements, qui peuvent aller de la simple cabine de douche à de grandes salles de bain, semblables à des thermes personnels, ouvertes sur des patios faisant office de solarium, jardin de repos ou d’exercice physique.

Le matériel sanitaire se diversifie : lors du Salon des arts ménagers, de nouveaux modèles de baignoires, bacs de douche, pédiluves, urinoirs, W.-C., lavabos sont présentés chaque année. Parallèlement, de nombreux brevets sont déposés. Les designers s’intéressent aussi à créer les équipements les plus hygiéniques et les moins encombrants, comme le bloc baignoires-douche-lavabo de Charlotte Perriand, qui intègre également un séchoir à vêtement pliable au-dessus du bac. La distribution d’eau chaude et d’eau froide oblige aussi à envisager une robinetterie plus complexe comme les mélangeurs.

Tout à l’égout

En 1930, seulement 23 % des communes disposent d’un réseau de distribution d’eau potable à domicile.

En 1945, 70 % des communes rurales ne sont toujours pas desservies. En 1954, la moitié des logements français ont l’eau courante, mais seuls 25 % d’entre eux possèdent une salle de bain. Il faut attendre la fin des années 1980 pour que la quasi-totalité des Français bénéficie de l’eau courante à domicile.

Les lendemains de la Seconde guerre mondiale voient le développement d’un immense chantier de reconstruction. Résidences de standing ou habitations sociales, tous les logements reconstruits sont désormais raccordés à l’eau courante, chaude et froide. Les salles d’eau ou salles de bain font partie de tous les programmes. Les architectes intègrent cette nouveauté et rivalisent d’imagination : ils proposent différents types de pièces et d’aménagements, qui peuvent aller de la simple cabine de douche à de grandes salles de bain, semblables à des thermes personnels, ouvertes sur des patios faisant office de solarium, jardin de repos ou d’exercice physique. Le matériel sanitaire se diversifie : lors du Salon des arts ménagers, de nouveaux modèles de baignoires, bacs de douche, pédiluves, urinoirs, W.-C., lavabos sont présentés chaque année. Parallèlement, de nombreux brevets sont déposés. Les designers s’intéressent aussi à créer les équipements les plus hygiéniques et les moins encombrants, comme le bloc baignoires-douche-lavabo de Charlotte Perriand, qui intègre également un séchoir à vêtement pliable au-dessus du bac. La distribution d’eau chaude et d’eau froide oblige aussi à envisager une robinetterie plus complexe comme les mélangeurs.

La plomberie préfabriquée ou le "bloc sanitaire"

La construction massive des logements encourage les architectes et les ingénieurs à rechercher les solutions les plus rapides et les plus économiques. La rationalisation s’étend du projet architectural (le dessin, la conception), à la mise en œuvre des matériaux en passant par l’organisation de l’appartement, surtout pour les pièces sanitaires, considérées comme les plus techniques.

Ainsi, le procédé Camus, qui a été expérimenté pour la première fois au Havre en 1949, est un bon exemple : les panneaux de façade de béton, fabriqués en usines, sont prêts à l’emploi. Ils comprennent déjà les fenêtres, huisseries, volets, enduits, carrelage… mais aussi les inserts de fixation pour les équipements sanitaires et les canalisations. Les tuyaux, également présents, sont soudés les uns avec les autres une fois les panneaux posés. Ce procédé innovant impose de ce fait le plan des appartements et la place des arrivées et écoulements d’eau : c’est l’apparition du “bloc sanitaire” qui réunit cuisine, salle de bain et W.-C.