Histoire du métier de plombier

École pratique du soir, atelier de soudure autogène

Les plombiers ont sans doute d’abord fait partie de la corporation des couvreurs. En effet, dès le Moyen Âge, et même l’Antiquité, on couvre les toits et les charpentes de plomb. Par ailleurs, le plombier utilise aussi le plomb pour conduire les eaux, qu’elles soient propres ou usées.

Le métier de plombier consiste à l’origine à travailler le plomb, quel que soit son usage : le plombier peut alors intervenir sur les toits comme en sous-sol. Ces travaux demandent une grande polyvalence.

Les plombiers ont sans doute d’abord fait partie de la corporation des couvreurs. En effet, dès le Moyen Âge, et même l’Antiquité, on couvre les toits et les charpentes de plomb.

Par ailleurs, le plombier utilise aussi le plomb pour conduire les eaux, qu’elles soient propres ou usées.

Un métier à part entière, mais tardivement

Le plombier s’affranchit de la corporation des couvreurs et devient un métier à part entière à partir du moment où le roi Henri III lui accorde ses premiers statuts en 1548. En 1648, Louis XIV les renouvelle, confirmant ainsi la singularité du métier.

On distingue alors les plombiers couvreurs des plombiers fontainiers.

Les statuts arrêtent qu’un maître ne peut avoir qu’un seul apprenti, et que la durée de l’apprentissage est de 4 ans.

La journée de travail est de 12 heures et s’étend de 5 heures du matin à 8 heures du soir.

Plomberie d’art

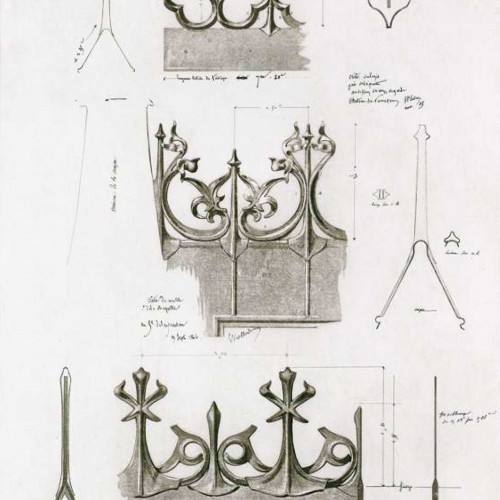

Ornements du toit en plomb repoussé

Même s’il est la plupart du temps caché, le métal, matériau du 19e siècle en matière de construction, est partout à Pierrefonds.

Des métaux de différentes natures sont utilisés : le fer pour les structures et la charpente, le plomb pour les chéneaux, les descentes des eaux, les décorations de couverture, le cuivre pour les paratonnerres, l’étain pour les soudures...

Sur les toits, des girouettes, des bannières et des poinçons métalliques ont un rôle décoratif, mais font aussi office de paratonnerre. Dessinés par Viollet-le-Duc, ils sont réalisés par les couvreurs et les plombiers d’art.

© e-rara.ch

© e-rara.ch

La frontière entre plomberie et plomberie d’art est alors ténue. Repoussant le plomb des toits au marteau, les plombiers le travaillent et le modèlent pour en faire l’une des décorations principales des édifices : paratonnerres, épis, faites de toits… Les ornements sont découpés directement dans des plaques de plomb de bonne épaisseur. À la fin du 15e siècle, on remplace parfois les ornements de plomb repoussé par des ornements de plomb coulé dans des moules de pierre ou de plâtre.

Renaissance et 17e siècle

Au 17e siècle, le plomb est un matériau rare et donc cher : les vols sont fréquents et alimentent un trafic incontrôlé, d’autant plus que de nombreux métiers utilisent ce métal : vitriers, bimbelotiers, balanciers, potiers d’étain, chaudronniers, fondeurs… En 1648, une réglementation impose que chaque “saumon” (bloc de plomb) soit frappé de la marque du plombier.

À cette époque, la corporation des plombiers doit réagir à une pratique “clandestine” : pour baisser les coûts de construction, les autres corps de métiers (maçons, charpentiers, couvreurs…) préfèrent ne pas faire appel aux plombiers en effectuant eux-mêmes leurs soudures, sans parfaitement maîtriser cet art difficile. Peu à peu, la confrérie des plombiers abandonne les toits et se concentre sur le transport et la gestion hydraulique. Le 17e siècle constitue un âge d’or pour les fontainiers, spécialistes des fontaines et des bassins, qui jouent un rôle essentiel dans la création de jardins à la française, comme ceux de Versailles.

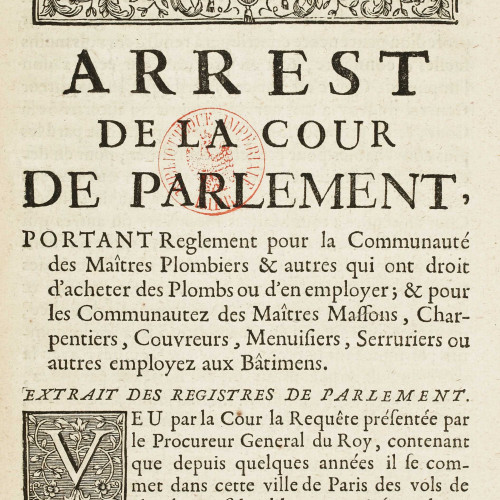

Arrêt de la cour portant règlement pour la communauté des maîtres plombiers et autres qui ont le droit d’acheter des plombs et d’en employer

Au 17e siècle, le plomb est un matériau rare et donc cher : les vols sont fréquents et alimentent un trafic incontrôlé, d’autant plus que de nombreux métiers utilisent ce métal : vitriers, bimbelotiers, balanciers, potiers d’étain, chaudronniers, fondeurs… En 1648, une réglementation impose que chaque “saumon” (bloc de plomb) soit frappé de la marque du plombier.

À cette époque, la corporation des plombiers doit réagir à une pratique “clandestine” : pour baisser les coûts de construction, les autres corps de métiers (maçons, charpentiers, couvreurs…) préfèrent ne pas faire appel aux plombiers en effectuant eux-mêmes leurs soudures, sans parfaitement maîtriser cet art difficile.

© BnF

© BnF

Vue et perspective du château de Versailles du côté des jardins

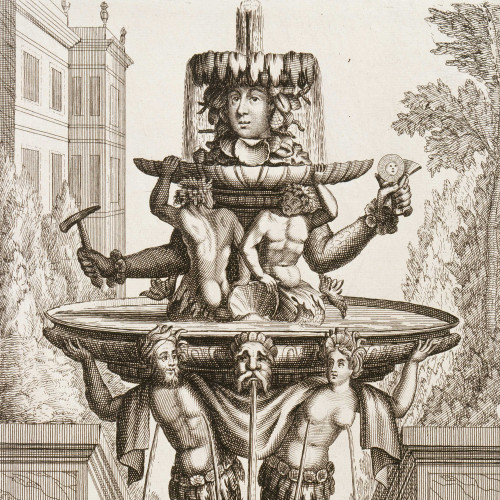

Habit de fontainier

Le plombier s’affranchit de la corporation des couvreurs et devient un métier à part entière à partir du moment où le roi Henri III lui accorde ses premiers statuts en 1548. En 1648, Louis XIV les renouvelle, confirmant ainsi la singularité du métier.

On distingue alors les plombiers couvreurs des plombiers fontainiers. Les statuts arrêtent qu’un maître ne peut avoir qu’un seul apprenti, et que la durée de l’apprentissage est de 4 ans. La journée de travail est de 12 heures et s’étend de 5 heures du matin à 8 heures du soir.

Peu à peu, la confrérie des plombiers abandonne les toits et se concentre sur le transport et la gestion hydraulique. Le 17e siècle constitue un âge d’or pour les fontainiers, spécialistes des fontaines et des bassins, qui jouent un rôle essentiel dans la création de jardins à la française, comme ceux de Versailles

© BnF

© BnF

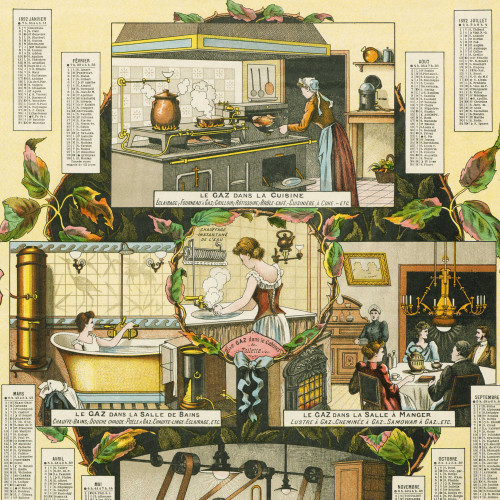

Le rôle du gaz dans l’habitation moderne

L’éclairage public au gaz ne date pas d’Haussmann. Des lanternes au gaz éclairent quelques rues et places prestigieuses de Paris pour la première fois en 1 818, sous la Restauration. En 1 826, la galerie Véro-Dodat est éclairée au gaz.

Au milieu des années 1 840, la moitié de la ville de Paris s’éclaire au gaz, avec des becs qu’un personnel dédié allume et éteint manuellement.

Cette source d’éclairage remplace les lampes à huile dans les appartements dès le règne de Louis Philippe (1830-1848). Le panonceau "Gaz à tous les étages" apparaît alors sur les façades. Ce n’est que dans le dernier quart du siècle que le gaz est aussi utilisé à des fins de chauffage.

L’éclairage électrique se généralise à la fin du siècle.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

19e siècle : la révolution du gaz

Le 19e siècle marque une évolution profonde du métier de plombier. Les grands travaux haussmanniens, et surtout la généralisation du gaz d’éclairage et de chauffage, introduisent de nouvelles techniques et de nouveaux matériaux dont le métier s’empare. Dès les premières décennies du 19e siècle, l’usage du zinc se généralise pour les toits de Paris. À partir de 1853, dans le cadre du gigantesque chantier qui métamorphose la capitale, le baron Haussmann impose même ce matériau. Les plombiers apprivoisent cette nouvelle technique et, à Paris surtout, se convertissent en plombiers-zingueurs. Mais la vraie révolution du métier de plombier tient à l’arrivée d’un nouvel élément à maîtriser. Le plombier manipulait l’eau. Il lui faut désormais contrôler le gaz qui va métamorphoser l’éclairage et le chauffage des villes.

Des becs de gaz, allumés et éteints chaque matin et chaque soir par les éclaireurs, sont reliés à de grands réservoirs, les gazomètres, situés souvent en dehors des villes. Les milliers de kilomètres de tuyaux et de canalisations qui vont parcourir les sous-sols des villes renouvellent aussi le métier de plombier. Le plombier est désormais aussi chauffagiste.