Le carrelage au Moyen Âge

Sol de briques disposées en chevrons

Au Moyen Âge, les carreaux de pavement s’imposent pour les aménagements intérieurs des édifices : toute boutique demeure d’un certain rang possède un sol carrelé (ou pavé). Le métier de carreleur n’existe pas encore : les carreaux ordinaires sont fabriqués et cuits par des tuiliers ou des briquetiers. Quant à la pose, elle est assurée par les maçons qui incrustent les carreaux sur un lit de mortier.

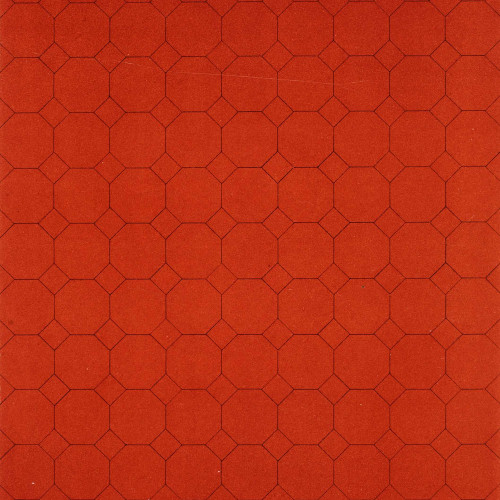

Les carreaux de pavement sont en général de forme simple, le plus souvent carrée. Certains sont dotés d’une rainure creusée au couteau à l’avance pour permettre au carreleur de les sectionner facilement.

Les carreaux de pavement sont posés sur un lit de mortier par des "paveurs". En Italie, le pavement en terre cuite est souvent constitué de briques, disposées à plat, en chevrons. En France, on a parfois pavé le sol de cuisines en briques ou en tuiles disposées sur chant.

© BnF

© BnF

Au Moyen Âge, les carreaux de pavement s’imposent pour les aménagements intérieurs des édifices : toute boutique demeure d’un certain rang possède un sol carrelé (ou pavé). Le métier de carreleur n’existe pas encore : les carreaux ordinaires sont fabriqués et cuits par des tuiliers ou des briquetiers. Quant à la pose, elle est assurée par les maçons qui incrustent les carreaux sur un lit de mortier.

Les carreaux de pavement sont en général de forme simple, le plus souvent carrée. Certains sont dotés d’une rainure creusée au couteau à l’avance pour permettre au carreleur de les sectionner facilement.

Les carreaux de pavement sont posés sur un lit de mortier par des "paveurs". En Italie, le pavement en terre cuite est souvent constitué de briques, disposées à plat, en chevrons. En France, on a parfois pavé le sol de cuisines en briques ou en tuiles disposées sur chant.

Le carrelage propice au balayage

Parfois, les carreaux ne sont posés qu’à l’économie, aux emplacements critiques : sur le contrecœur (mur du fond) de cheminée, pour protéger la souche des flammes, ou autour de la cheminée, pour éviter le risque d’incendie et nettoyer les cendres ; le reste du sol est alors en terre battue posée sur un apprêt de sol en rez-de-chaussée ou sur un plancher à l’étage.

Dans les habitations

En France, dans les maisons bourgeoises, les carreaux sont souvent de simples carrés sans aucune décoration. Balayés et lavés régulièrement, ils servent surtout au confort et à la propreté des intérieurs domestiques.

Parfois, les carreaux ne sont posés qu’à l’économie, aux emplacements critiques : sur le contrecœur (mur du fond) de cheminée, pour protéger la souche des flammes, ou autour de la cheminée, pour éviter le risque d’incendie et nettoyer les cendres ; le reste du sol est alors en terre battue posée sur un apprêt de sol en rez-de-chaussée ou sur un plancher à l’étage.

Dans les demeures prestigieuses et les églises

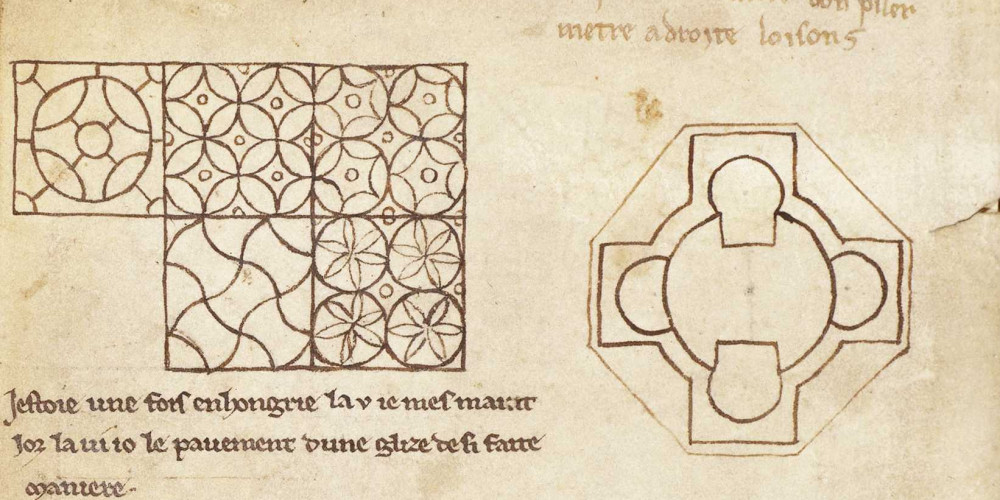

Pour les parties résidentielles des châteaux des grands aristocrates, il existe des carreaux triangulaires, rectangulaires et circulaires qui permettent de composer des décors de sols variés. L’assemblage de ces formes permet de composer des motifs complexes sur le sol, en chevrons ou selon une grille carrée, circulaire, voire étoilée.

Sur les carreaux, des motifs peuvent être peints en couleurs contrastées : bleu et blanc, ou rouge et blanc. Ils composent des formes géométriques simples : flèches, carroyages, quadrillages en losange, etc. En dépit de leur simplicité, les motifs sont exécutés d’après un patron dessiné sur un parchemin, par un peintre.

Beaucoup plus courants sont les sols composés de carreaux carrés. L’assemblage habituel est le motif en échiquier, où des carreaux de couleurs contrastées alternent en quinconce.

Les tomettes

Azulejos

Produits dès le Moyen Âge et sous l’influence des artisans arabes, les azulejos ornent encore aujourd’hui de nombreux bâtiments espagnols et portugais.

Ces carreaux de faïence colorée sont souvent dominés par la couleur bleue. Les motifs sont abstraits ou figuratifs.

Oficina de Lisboa, via Wikimedia Commons

Oficina de Lisboa, via Wikimedia Commons

Carrelages à effets optiques

Sur les carreaux, des motifs peuvent être peints en couleurs contrastées : bleu et blanc, ou rouge et blanc. Ils composent des formes géométriques simples : flèches, carroyages, quadrillages en losange, etc. En dépit de leur simplicité, les motifs sont exécutés d’après un patron dessiné sur un parchemin, par un peintre.

Beaucoup plus courants sont les sols composés de carreaux carrés. L’assemblage habituel est le motif en échiquier, où des carreaux de couleurs contrastées alternent en quinconce.

L’influence arabe

Mais pour les édifices les plus prestigieux, les exigences sont bien supérieures. À la fin du 14e siècle, pour faire réaliser de somptueux sols en carreaux de terre cuite, le roi de France et des princes du sang comme le duc Jean de Berry ont même fait appel à des potiers étrangers capables d’obtenir des couleurs comme le bleu, alors inconnu en France. Dans les châteaux royaux et ducaux, des potiers “sarrasins” (arabes) sont spécialement venus d’Espagne. Ils ont aussi importé une forme de carreau caractéristique de l’islam médiéval, l’étoile, dont ils ont par exemple pavé le château de Vincennes. Pour composer un sol, ces étoiles sont associées à des carreaux hexagonaux.

Plus compliquée encore est la pose des carrelages en forme de mosaïque géométrique, réservés, semble-t-il, aux églises et abbayes. D’une grande complexité, il paraît abandonné dès le 13e siècle au profit des carreaux peints.

Carrelage à motifs hongrois (en haut), Rose en vitrail rappelant celle de Chartres (en bas)

Sur cette page figure une représentation de motifs de pavage, d’un pilier et d’une rose.

L’art du vitrail aboutit, écrit Georges Duby, "aux grandes roses qui rayonnent au milieu du 13e siècle sur les nouveaux transepts. Elles portent à la fois signification des cycles du cosmos, du temps se résumant dans l’éternel, et du mystère de Dieu, Dieu lumière, Christ soleil".

L’abbé Suger, pour réaliser les vitraux de Saint-Denis, "avait recherché avec beaucoup de soin les faiseurs de vitraux et les compositeurs de verres de matières très exquises, à savoir de saphirs en très grande abondance qu’ils ont pulvérisés et fondus parmi le verre pour lui donner la couleur d’azur, ce qui le ravissait véritablement en admiration".

© BnF

© BnF

L’art islamique de la mosaïque (zellige)

À l’opposé de cette technique, les artisans du Moyen Âge ont inventé au Maroc un processus de composition et de pose totalement différent : le zellige. Pour réaliser des mosaïques au motif abstrait, le maallem (maître) imagine la mosaïque entièrement dans sa tête, et pose les pièces directement sur le mortier. Cette technique est encore enseignée aujourd’hui.

Faïences murales du mihrab de la mosquée de Cheykhoun

Les arts du feu (verre, céramique, métallurgie, émail) sont très représentés dans la civilisation islamique. La céramique est utilisée pour des objets quotidiens ou plus luxueux, mais aussi comme élément de décor, sous forme de carreaux de revêtement muraux. Élément de décor, le carrelage est aussi un élément de confort dans des pays au climat chaud, où les sols et les murs peuvent ainsi être rafraichis ou lavés à grande eau.

Les ingrédients de base et les procédés de fabrication n’ont pas changé depuis des millénaires. Plusieurs phases se succèdent :

- La préparation de la pâte : on utilise soit une pâte à base d’argile, plus grasse et plus sombre et qui nécessite un long malaxage, soit une pâte à base de silice, minéral dur et transparent, plus fine et plus claire, à laquelle on ajoute de l’argile blanche.

- La mise en forme du carreau : l’objet est fabriqué à la main, ou avec l’aide d’un moule.

- Le bain dans un engobe : l’artisan plonge l’objet dans un engobe (en général un bain d’argile diluée, éventuellement mélangé à un colorant) pour le lisser et le colorer.

- La glaçure ou l’émail : pour imperméabiliser l’objet, on peut également appliquer un enduit appelé émail ou glaçure. Transparente, la glaçure peut être colorée par des oxydes métalliques. Le cuivre donne du bleu ou du vert, le fer du vert, du jaune ou du rouge, l’étain et l’antimoine du jaune…

- La cuisson : elle doit être très précise et contrôlée, car la chaleur du four déclenche les réactions chimiques entre les éléments. Ainsi, les couleurs de la glaçure sont révélées à la chaleur.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France