Le carrelage et l’hygiène

Mosaïques et carrelages des thermes de Caracalla à Rome

Les thermes sont une invention grecque que les Romains ont améliorée. A partir de l’Empire (-27 avant Jésus-Christ), les bains publics, ou thermes, se multiplient dans toutes les villes, même les plus modestes. La plupart sont gratuits ou très bon marché.

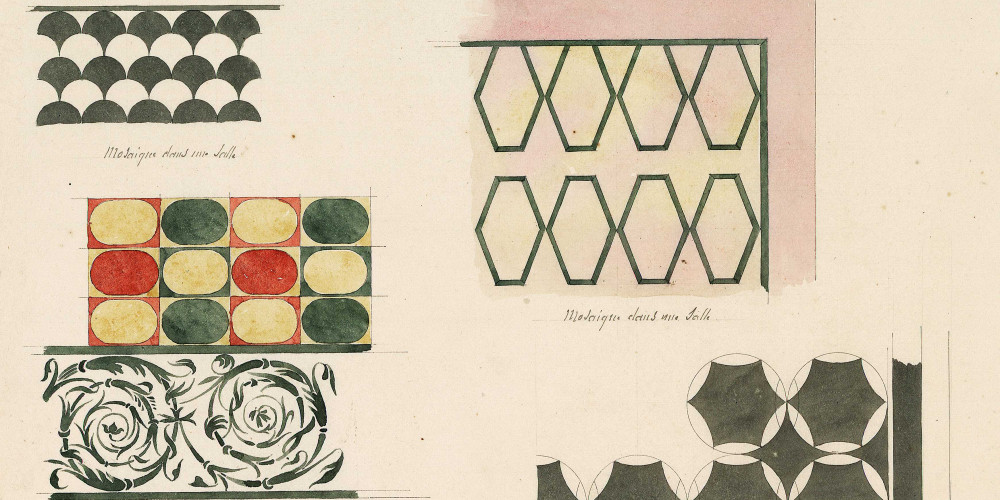

Ces bâtiments de pierre et de brique sont souvent revêtus de carrelage ou de mosaïque, faciles à lessiver et garantissant une bonne étanchéité. Le dessin de ces mosaïques a été relevé par l’architecte Henri Labrouste au 19e siècle. Il note qu’elles sont composées de petits cubes de pierre de natures différentes, permettant de varier les couleurs du résultat. En marge du document figurent les noms des minéraux utilisés : porphyre rouge, serpentin vert, lave fine, albâtre, marbre…

© BnF

© BnF

Il nous semble aujourd’hui évident que les parois de toute pièce humide ou sanitaire doivent être traitées pour être facilement lavables et garantir la propreté, et pour protéger la structure des infiltrations d’eau. Le carrelage constitue un des moyens très utilisé pour réaliser ce traitement.. Mais ça n’a pas toujours été le cas… Pourtant, les thermes antiques – grecs et romains – ont donné un modèle encore suivi aujourd’hui. Les recherches et les fouilles archéologiques ont permis de découvrir des bâtiments de pierre et de brique dont les pièces sont souvent revêtues de carreaux. Le carrelage, souvent de la mosaïque, y allie l’utile et l’agréable.

L’héritage des thermes

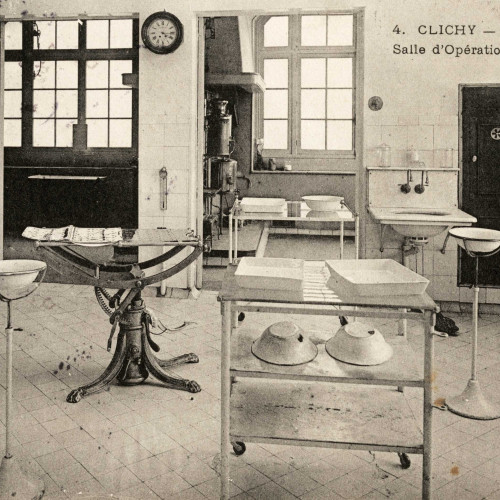

Clichy : hôpital Gouin, salle d’opération

À la fin du 18e siècle en Europe, les médecins montrent que la bonne santé des hommes dépend de l’environnement dans lequel ils vivent et travaillent : si un bâtiment est propre et bien tenu, beaucoup de maladies peuvent être écartées, et d’infections évitées.

Les hôpitaux, qui n’étaient jusqu’alors que des asiles pour les pauvres et les vieillards, appliquent de plus en plus les préconisations des médecins : les chambres et les couloirs sont aérés et éclairés par de nombreuses ouvertures, tandis que les sols et les murs (au moins jusqu’à une certaine hauteur) sont recouverts de dallages ou de carrelages clairs. Afin d’éviter l’accumulation de la saleté et de la poussière, des pièces aux angles arrondis sont fixées sur les plinthes.

L’électricité a aussi beaucoup apporté à la science médicale. Au début du 20e siècle, la salle d’opération n’est encore qu’une pièce rudimentaire qui doit nécessairement être éclairée par de grandes fenêtres en verre poli. Faute de lumière électrique correcte, les opérations chirurgicales ne pouvaient se dérouler que le jour. Par ailleurs, la lumière naturelle présente le défaut de porter des ombres, ce qui gêne le chirurgien pour un travail extrêmement minutieux. L’installation de lumières d’appoint n’a pas résolu le problème, d’autant plus que la chaleur dégagée par ces lampes mobiles et très fortes augmentait la température de la pièce au point de devenir insupportable pour le patient et l’équipe soignante. En 1919, l’invention de l’éclairage scialytique par le chirurgien Louis Verain est une véritable révolution. Un faisceau lumineux est produit et réfléchi par parfois plus de 2000 miroirs disposés dans une coupole. Cette source lumineuse et orientable supprime les ombres portées ; elle permet des interventions chirurgicales à toute heure du jour et de la nuit. Le système d’air conditionné – qui se généralise dans les années 1950 – renouvelle en continu une atmosphère saine et rafraîchie.

© BIU Santé

© BIU Santé

Les motifs décoratifs parfois très élaborés rappellent aussi que les thermes restent un lieu de détente et de plaisir. L’héritage antique des thermes se perpétue avec la civilisation islamique qui fait du passage au hammam (bain) un rituel incontournable de la vie quotidienne. La céramique, également très présente sur les sols et les murs, mêle alors des motifs abstraits et des scènes figuratives.

Le carrelage dans les hôpitaux

À la fin du 18e siècle en Europe, les médecins montrent que la bonne santé des hommes dépend de l’environnement dans lequel ils vivent et travaillent : si un bâtiment est propre et bien tenu, beaucoup de maladies peuvent être écartées, et d’infections évitées. Les hôpitaux, qui n’étaient jusqu’alors que des asiles pour les pauvres et les vieillards, appliquent de plus en plus les préconisations des médecins : les chambres et les couloirs sont aérés et éclairés par de nombreuses ouvertures, tandis que les sols et les murs (au moins jusqu’à une certaine hauteur) sont recouverts de dallages ou de carrelages clairs. Afin d’éviter l’accumulation de la saleté et de la poussière, des pièces aux angles arrondis sont fixées sur les plinthes.

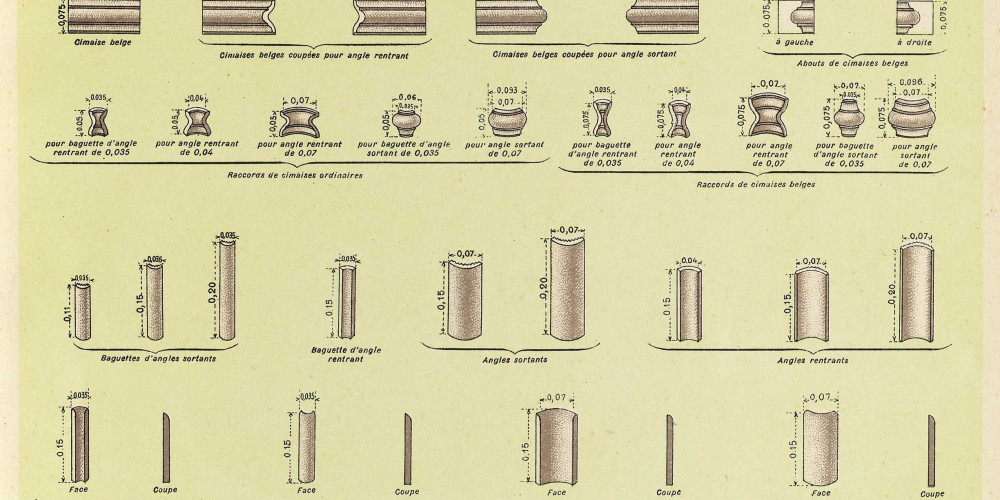

Le carrelage dans le métro

À Paris, l’exposition universelle de 1900 inaugure la première ligne de métro de la capitale, entre Vincennes et Neuilly (actuellement ligne 1). Toutes les stations reçoivent le même traitement qui fera l’identité du métro parisien : des carreaux de grès (7, 5 x 15 cm) recouvrent intégralement les voûtes. Le blanc brillant de la faïence attire et reflète les points d’éclairage de la station. Le choix de cette nuance est aussi lié aux préoccupations constantes d’hygiène et de propreté, tout comme les bords biseautés des pièces qui permettent un nettoyage facile et évitent encore une fois l’accumulation de la saleté. Les fameux “carreaux métro” sont l’œuvre de deux fabriques : la faïencerie de Gien et l’entreprise Boulenger. Ils seront ensuite employés pour les lignes d’autres villes.

Les carrelages du métro de Paris dans le catalogue de la Faïencerie de Gien

Les fameux “carreaux métro” sont l’œuvre de deux fabriques : la faïencerie de Gien et l’entreprise Boulenger. Ils seront ensuite employés pour les lignes d’autres villes.