L’Empire ottoman

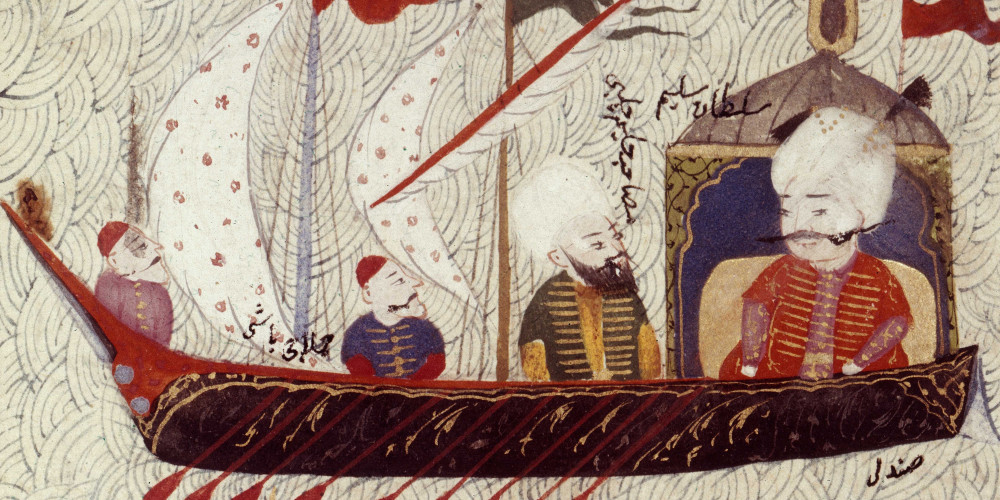

Flotte ottomane

Fondée en 1 281, la dynastie ottomane est, dans la civilisation de l’Islam, l’une des plus constantes et les plus durables. À son apogée, le sultan qui siège à Istanbul, nouveau nom de Constantinople depuis sa prise en 1 453, règne sur un immense territoire. La chute de l’Empire ottoman intervient seulement sept siècles plus tard, en 1 918.

Selon la légende, ‘Uthmân Ier (1256-1324/1326 ? ), originaire d’Asie centrale, conquiert les premières terres de ce qui deviendra un gigantesque empire, repoussant ses frontières les siècles suivants à des milliers de kilomètres. Le cœur de l’Empire ottoman est l’Anatolie (actuelle Turquie), ravie au cours de grandes batailles notamment contre les croisés et l’Empire byzantin tout au long des XIVe et XVe siècles. Grâce à la mise en place rapide d’une administration rigoureuse et à l’organisation d’une armée puissante, l’Empire ottoman voit l’une de ses consécrations avec la prise de Constantinople – rebaptisée Istanbul – en 1 453.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Fondée en 1281, la dynastie ottomane est, dans la civilisation de l’Islam, l’une des plus constantes et les plus durables. À son apogée, le sultan qui siège à Istanbul, nouveau nom de Constantinople depuis sa prise en 1453, règne sur un immense territoire. La chute de l’Empire ottoman intervient seulement sept siècles plus tard, en 1918.

Une dynastie née en Anatolie

Selon la légende, ‘Uthmân Ier (1256-1324/1326 ? ), originaire d’Asie centrale, conquiert les premières terres de ce qui deviendra un gigantesque empire, repoussant ses frontières les siècles suivants à des milliers de kilomètres. Le cœur de l’Empire ottoman est l’Anatolie (actuelle Turquie), ravie au cours de grandes batailles notamment contre les croisés et l’Empire byzantin tout au long des 14e et 15e siècles. Grâce à la mise en place rapide d’une administration rigoureuse et à l’organisation d’une armée puissante, l’Empire ottoman voit l’une de ses consécrations avec la prise de Constantinople – rebaptisée Istanbul – en 1453.

Une mosaïque de peuples

À son apogée aux 15e et 16e siècles, l’Empire ottoman étend son pouvoir jusqu’à l’Europe centrale et au Maghreb d’une part, à la Mésopotamie et aux rives de la mer Caspienne d’autre part. Au sud, une bonne partie de l’actuelle Égypte et toute la rive occidentale de la péninsule arabique – soit les rives de la mer Rouge – sont sous le contrôle du sultan qui siège à Istanbul.

Le Grand Turc

L’Empire ottoman au 17e siècle

À son apogée aux 15e et 16e siècles, l’Empire ottoman étend son pouvoir jusqu’à l’Europe centrale et au Maghreb d’une part, à la Mésopotamie et aux rives de la mer Caspienne d’autre part. Au sud, une bonne partie de l’actuelle Égypte et toute la rive occidentale de la péninsule arabique – soit les rives de la mer Rouge – sont sous le contrôle du sultan qui siège à Istanbul. L’empire est composé de peuples très différents comme les Arabes, les Grecs, les Hongrois, les Persans, les Slaves, ou les Turcs, à qui il n’est pas imposé de rejoindre l’Islam. Cette tolérance religieuse se vérifie aussi avec l’accueil réservé aux juifs, alors persécutés par la chrétienté.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

L’empire est composé de peuples très différents comme les Arabes, les Grecs, les Hongrois, les Persans, les Slaves, ou les Turcs, à qui il n’est pas imposé de rejoindre l’Islam. Cette tolérance religieuse se vérifie aussi avec l’accueil réservé aux juifs, alors persécutés par la chrétienté.

De Constantinople à Istanbul

En 1453, Constantinople conquise devient Istanbul, capitale de l’Empire ottoman. La ville doit rayonner sur le monde, non seulement par les armes, mais aussi par les sciences et les arts. À la cour, les sultans s’entourent des plus grands savants, mathématiciens, astronomes… mais aussi d’artistes et de poètes. Les architectes sont appelés à construire les plus beaux édifices le long du Bosphore : mosquées, palais, bazars, universités, caravansérails, bains, complexes architecturaux.

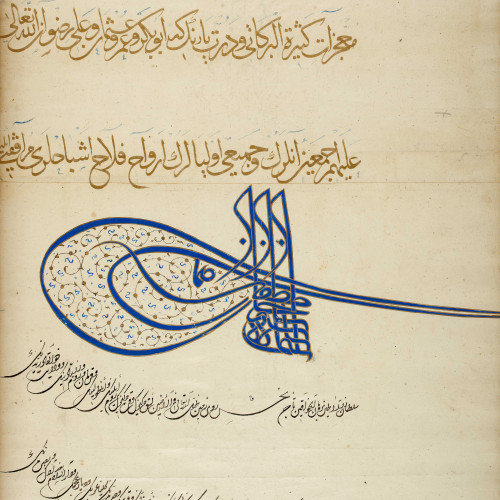

Lettre de Soliman le Magnifique à François Ier

En Occident, l’Orient suscite un imaginaire puissant porté par la Bible et le souvenir des croisades. Passé le choc de la chute de Constantinople et l’effondrement de l’Empire byzantin en 1453, l’Europe se passionne pour la civilisation ottomane. La France entretient de bonnes relations avec la "Sublime-Porte" depuis que François Ier a fait alliance avec Soliman le Magnifique, en 1536.

Adressée par Soliman le Magnifique à François Ier, cette lettre marque le début de l’alliance entre la France et l’Empire ottoman. Soliman lui annonce que son ambassadeur Jean de La Forêt a été reçu par le conseil des vizirs et, faisant état de "l’amitié et de la concorde qui [les] unissent", qu’il accepte, selon le souhait du roi de France, le séjour permanent d’un ambassadeur de France à Constantinople. C’est le début de l’ambassade française auprès de la Sublime-Porte.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France