La construction de la Mosquée bleue

Vue de la mosquée Suleymaniyye à Istanbul

En 1453, après la chute de l’Empire byzantin, Constantinople devient la capitale de l’Empire ottoman sous le nom d’Istanbul. Située entre Europe et Asie, la ville occupe les deux rives de la Corne d’Or, un chenal qui débouche sur la mer de Marmara. C’est une des plus grandes cités du monde, une ville très cosmopolite où se croisent toutes les populations de l’Empire. Les Grecs et les Arméniens chrétiens occupent une place importante dans le commerce, les affaires et l’administration. Sous le règne du sultan Ahmet III (1703-1730), l’Empire connaît un âge d’or, l’"ère des tulipes", caractériseé par une grande ouverture sur l’Europe et par un épanouissement des arts.

Ancienne église chrétienne élevée au 6e siècle, devenue une mosquée au 15e siècle, Sainte-Sophie témoigne de ce métissage architectural et culturel. À leur entrée dans Byzance en 1453, les Ottomans sont fascinés par Sainte-Sophie, qui apparaît comme l’un des modèles à suivre – et à dépasser. Les architectes retiennent particulièrement l’immense espace central coiffé par une coupole. Cette combinaison simple de deux volumes (une demi-sphère qui repose sur un cube) va inaugurer un nouveau type de mosquée : la mosquée à coupole donne lieu à de nombreuses combinaisons comme la Mosquée bleue, Mosquée Bayezid II (1481-1512), ou la Mosquée de Soliman, dite Suleymaniyye (1550-1557).

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

À leur entrée dans Byzance en 1453, les Ottomans sont fascinés par la richesse et la monumentalité de la ville. L’église Sainte-Sophie, fondée au 6e siècle, apparaît comme l’un des modèles à suivre – et à dépasser. Les architectes retiennent particulièrement l’immense espace central coiffé par une coupole. Cette combinaison simple de deux volumes (une demi-sphère qui repose sur un cube) va inaugurer un nouveau type de mosquée : la mosquée à coupole donne lieu à de nombreuses combinaisons comme la Mosquée bleue, Mosquée Bayezid II(1481-1512), ou la Mosquée de Soliman (1550-1557).

Une affirmation politique

Bien que l’Empire ottoman étende sa puissance aux quatre points cardinaux, le règne d’Ahmet Ier est troublé par de nouvelles donnes diplomatiques. En difficulté avec l’Empire perse et le royaume des Habsbourg, le sultan souhaite montrer sa puissance en ordonnant la construction d’une mosquée dont les dimensions doivent dépasser toutes les précédentes. Au lieu de financer la mosquée avec les butins de guerre comme il était d’usage, Ahmet Ier puise dans le trésor ottoman, ce qui ne manque pas de provoquer un scandale.

Le site choisi pour la Mosquée bleue (ou Sultanahmet Camii) s’inscrit dans une volonté de perpétuer mais aussi de surpasser l’héritage byzantin : non loin de Sainte-Sophie, la mosquée est élevée le long des vestiges de l’hippodrome de Byzance, construit à partir du 4e siècle après Jésus-Christ. Ce cirque romain n’était pas seulement dévolu au jeu, c’était aussi un haut lieu de pouvoir et de démonstration de celui-ci. Par ce choix symbolique, le sultan Ahmet souhaite réaffirmer la souveraineté ottomane sur la ville. Par tradition, la mosquée ottomane prend le nom de son fondateur, qui repose dans ces lieux. Un autre symbole des plus frappants est l’élévation de six grands minarets cannelés autour du complexe. Ce nombre est inédit et surprend le monde musulman au point qu’il sera décidé de construire un minaret supplémentaire à la mosquée de la Ka’ba à la Mecque pour que ce lieu, le plus sacré de tout l’Islam, apparaisse toujours inégalé !

La Mosquée bleue

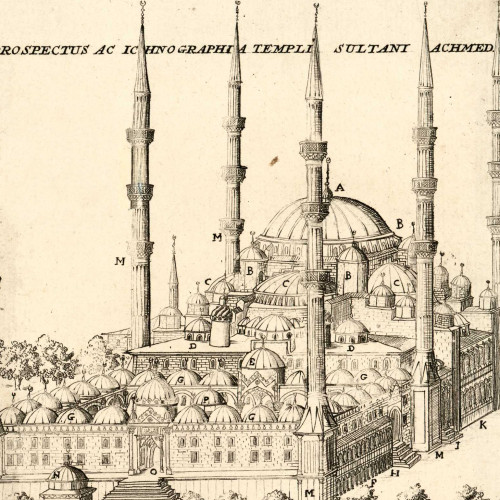

Plan et élévation de la Mosquée bleue

À Istanbul, la mosquée du sultan Ahmet (Sultanahmet Camii) est l’une des plus grandes mosquées au monde. Elle est aussi nommée “Mosquée bleue” en raison des carreaux de faïence d’Iznik qui tapissent, à l’intérieur, ses murs et ses coupoles.

Son plan carré surmonté d’une coupole s’inspire de celle de Sainte-Sophie, église byzantine construite plus de dix siècles auparavant, qui inaugure un nouveau type de mosquée.

Le plan de la Mosquée bleue reprend celui de la mosquée du prince Mehmet, construite par le maître Sinan entre 1 543 et 1 545. Il se compose principalement d’une vaste cour (65 par 55 m environ) et de la salle de prière.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Un complexe architectural

Comme les autres grandes mosquées ottomanes, la Mosquée bleue n’est pas seulement un lieu de prière. Elle fait partie d’un vaste complexe appelé külliye qui comprend entre autres une medrese (école coranique), un hospice, une bibliothèque, un tribunal, un hammam, un cimetière, des jardins et le tombeau du sultan fondateur. À la fonction religieuse s’ajoutent aussi les dimensions sanitaires, sociales, éducatives, de justice et de charité.

L’architecte Sedefthar Mehmet Ağa : dans la lignée du maître Sinân

Né aux environs de 1540, Sedefthar Mehmet Ağa est sans doute d’origine albanaise. Arrivé à Istanbul vers l’âge de 20 ans, il se forme à la musique et aux arts décoratifs. Il pratique l’incrustation de nacre ; c’est de là que vient son surnom Sedefthar (travailleur de nacre). Il entre par la suite au service de Sinan, l’un des plus célèbres architectes de l’Empire ottoman. Mehmet Ağa tire les leçons des mosquées de Soliman (Süleymaniye) et du prince Mehmet (Şehzade) ou de celle de Selimiye à Edirne, construites par son maître. En réalité, la Mosquée bleue ne montre pas d’innovation majeure mais elle perpétue, à une échelle supérieure, l’architecture ottomane classique qui avait été définie depuis le 15e siècle.