Construire sans cintre

Un défi technique

Les arches du pont du Gard : cintrages et échafaudages

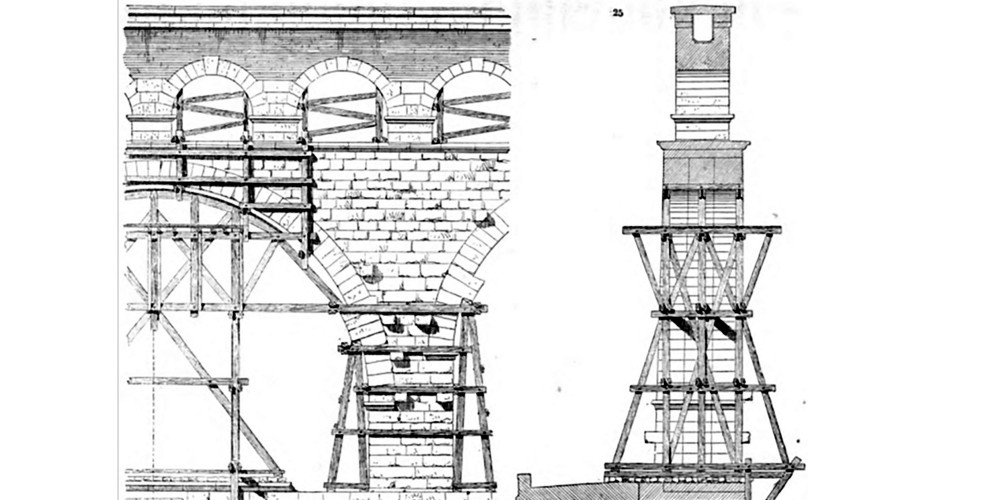

Pour construire les arches, les romains utilisent des cintres en bois. Ces dispositifs solides de la forme de la voûte sont installés sur un rebord laissé saillant en haut de la pile. On y dispose ensuite une à une les pierres de la voûte, jusqu’à la pierre supérieure qui la ferme et maintient l’ensemble : la clé de voûte. Une fois l’arche terminée, le cintre en bois est démonté et réutilisé pour la prochaine arche.

Sur les parois du pont, des pierres débordantes ont servi à fixer les échafaudages lors de la construction. Elles ont été à nouveau utilisées au 19e siècle quand le pont a été restauré.

La plupart des arches, des ponts ou des dômes sont alors construits au moyen d’un cintrage , cadre de bois adoptant la forme de la voûte finale.

Sur ce cadre, on fait reposer les briques ou les pierres éventuellement liées par un mortier, jusqu’à la pose de l’élément supérieur, ou clé de voûte qui maintient l’ensemble. Le cintrage peut ensuite être supprimé : c’est le "décintrement".

Un projet trop vaste pour les méthodes traditionnelles

Mais l’ampleur du projet du dôme interdit de recourir aux techniques habituelles. Il semble impossible de lancer des pièces de bois assez longues et assez solides par-dessus le vide de 42 m constitué par le diamètre de la coupole.

De plus, la quantité de bois nécessaire serait phénoménale.

Une solution novatrice : l’échafaudage autoportant

S’inspirant du Panthéon romain, Brunelleschi est le seul à proposer un système d’échafaudages autoportants, simplement appuyés sur la paroi du dôme en cours de construction, et qui est déplacé à mesure que les anneaux de maçonnerie s’élèvent.

Un chantier sous haute sécurité

Brunelleschi ne néglige pas la sécurité des artisans. Des textes de l’époque témoignent de son souci d’équiper les passerelles et échafaudages de garde-corps, et même de couper le vin des artisans avec de l’eau pour éviter une ivresse qui pourrait être fatale !