Histoire de l’abbaye de Cluny

L’abbaye de Cluny aujourd’hui

Fondée au 10e siècle en Bourgogne, l’abbaye de Cluny est pendant plusieurs siècles la plus grande église au monde. Au carrefour de l’Europe du Nord et du Sud, ce monastère est l’un des chefs-d’œuvre de l’architecture médiévale romane. Pillée pendant la Révolution française, l’abbaye de Cluny sert ensuite de carrière de pierre. Il reste aujourd’hui moins de 10 % des bâtiments d’origine. Le clocher de l’eau bénite, bras sud du grand transept, fait partie des quelques éléments encore debout.

© Palrogg, CC-BY-SA-4.0

© Palrogg, CC-BY-SA-4.0

Le domaine de Cluny est occupé dès le 10e siècle par un monastère de dimensions modestes. Au fil des décennies, l’abbaye connaît tour à tour plusieurs chantiers, connus sous le nom de Cluny I, II et III. À la fin du 11e siècle, avec le lancement de l’immense abbatiale de Cluny III, le domaine s’impose comme un centre spirituel et culturel de premier plan qui rayonne sur l’Europe entière.

Un contexte favorable

Au tournant de l’an mil, l’Europe occidentale connaît une période relativement stable. La croissance démographique, la multiplication des échanges et l’essor des villes favorisent la circulation des idées et des savoir-faire. L’Église parvient progressivement à affirmer son autorité face au pouvoir séculier. La montée en puissance de l’Église explique aussi le fort élan de spiritualité qui touche la société. Les églises et les sanctuaires se multiplient et s’agrandissent pour recevoir les reliques de saints et les pèlerins de plus en plus nombreux.

La fondation : Cluny I

En 910, le duc d’Aquitaine et comte d’Auvergne Guillaume Ier dit le Pieux fait don à l’abbé Bernon de terres à Cluny et demande que soit construit un monastère, placé sous la protection du pape uniquement. Après la signature de l’acte de fondation, 12 moines s’installent à Cluny, où existait déjà une villa (domaine médiéval) qui permet de subvenir à leurs besoins. Les possessions de Guillaume Ier, qui se composent de terres agricoles et d’un bourg, intègrent désormais la vie monastique. La construction de la première abbatiale, dite aussi Cluny I, est terminée en 927.

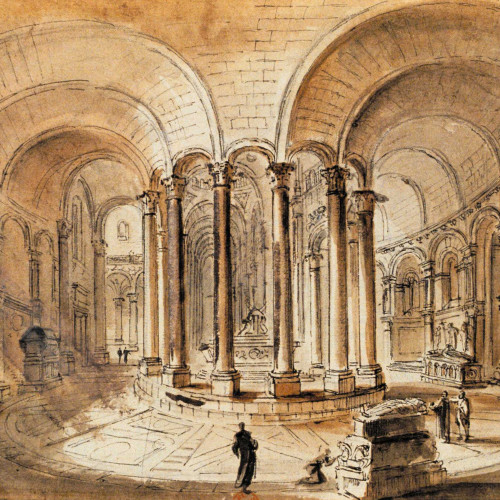

L’abbaye de Cluny au 16e siècle

Cluny III, ou major ecclesia, est construite entre 1088 et 1130. Les dimensions de la nouvelle église dépassent largement les ambitions des précédentes. Cluny devient la plus grande église au monde jusqu’au 16e siècle, avec des dimensions hors du commun : 187 m de longueur, une quarantaine de mètres en élévation sous la coupole du grand transept, cinq nefs, deux transepts, 301 fenêtres, cinq clochers.

© BnF

© BnF

Le chevet à déambulatoire

Le déambulatoire permet aux fidèles de s’approcher des reliques des saints qui se trouvent dans le chœur. Ainsi, l’abbaye de Cluny, qui abrite les reliques de saint Pierre et saint Paul depuis la fin du Xe siècle, se dote d’un chevet avec un déambulatoire desservant des chapelles rayonnantes. Appelé aussi "promenoir des anges", le déambulatoire il pouvait aussi permettre aux pèlerins de faire le tour du chœur pour se recueillir dans les chapelles rayonnantes, devant les reliques des saints.

Ce pouvait être également un espace dédié à la musique, car la hauteur de la voûte et les volumes pouvaient donner un bel écho aux chants religieux. Cette hypothèse peut aussi s’appuyer sur certains des chapiteaux retrouvés qui symbolisent les "tons du plain-chant" - un genre musical sacré qui s’est développé au Moyen Âge.

Les agrandissements : Cluny II

Cluny II, destinée à remplacer un premier édifice devenu trop petit, est consacrée en 981. Les caractéristiques les plus notables de l’architecture romane commencent à y apparaître, même si on ne connaît pas dans le détail le plan de cet édifice.

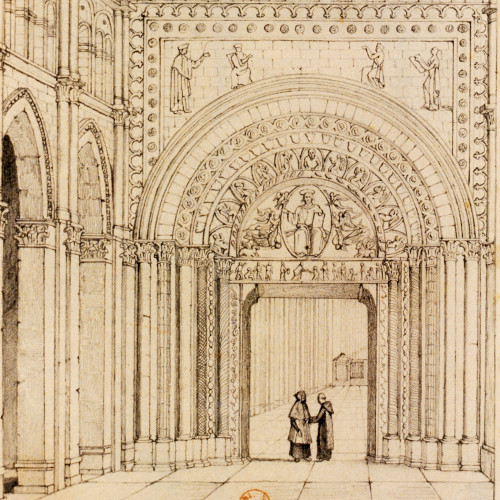

Vue intérieure de l’église de l’abbaye de Cluny avec portail à tympan sculpté

Le portail d’un édifice religieux est un ensemble constitué d’une ou plusieurs portes surmontées généralement par un tympan sculpté.

C’est l’architecture romane qui introduit l’usage de ces tympans qui ont un objectif pédagogique. Les sculptures sont en effet destinées aux fidèles souvent illettrés. Ils peuvent les lire comme une véritable histoire, voire une mise en scène théâtrale. Symboles de la richesse et de l’importance de l’Église au Moyen Âge, les tympans sculptés représentent généralement le Jugement dernier, le jour où chacun doit répondre de ses actes pour ensuite être envoyé soit aux Enfers soit au Paradis.

Le tympan intérieur de l’abbaye de Cluny est l’une des plus importantes créations romanes. Son envergure (5, 60 m de large et 3, 25 m de hauteur) a nécessité des prouesses techniques exceptionnelles. Si le portail a été largement dégradé au XIIe siècle, la présence d’un Christ en majesté est néanmoins attestée. La basilique de Vézelay ou l’abbatiale Sainte-Foy de Conques présentent aussi des exemples remarquables de portails à tympan sculpté.

© BnF

© BnF

Les fortifications de Cluny

La consécration : Cluny III

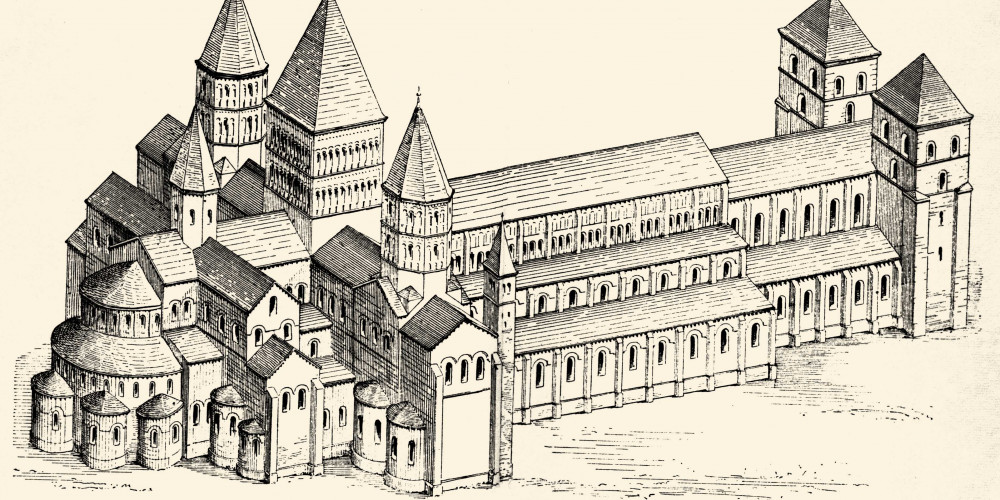

Le troisième grand chantier, dit Cluny III, ou major ecclesia, est construit entre 1088 et 1130. Les dimensions de la nouvelle église dépassent largement les ambitions des précédentes. Cluny devient la plus grande église au monde jusqu’au 16e siècle, avec des dimensions hors du commun : 187 m de longueur, une quarantaine de mètres en élévation sous la coupole du grand transept, cinq nefs, deux transepts, 301 fenêtres, cinq clochers. Le plan, à la fois centré et basilical, rappelle à la fois les édifices byzantins (Sainte-Sophie) et romains (Saint-Pierre de Rome) – on parle alors de plan archiépiscopal.

Reconstitution de l’abbaye de Cluny III

Un complexe architectural inspiré de la règle de saint Benoît

Saint Benoît donnant sa règle à un moine

Au 6e siècle, Benoît de Nursie rédige une série de consignes pour l’organisation de la vie quotidienne et spirituelle au sein du monastère qu’il a fondé quelques années plus tôt sur le mont Cassin (Italie). Les 73 chapitres qui composent la règle donnent des indications très précises pour mener une vie équilibrée, partagée entre prière et action, activités individuelles et en communauté.

Le quotidien d’un moine doit être réglé en fonction de ce que Benoît nomme “l’Œuvre de Dieu” : la journée est rythmée par huit offices, la lecture et l’étude et des séances de travaux manuels. La règle de saint Benoît est massivement diffusée à travers l’Europe grâce aux copistes. Elle est adoptée par de nombreux monastères parce qu’on l’estime facile à appliquer : on parle d’ordre bénédictin.

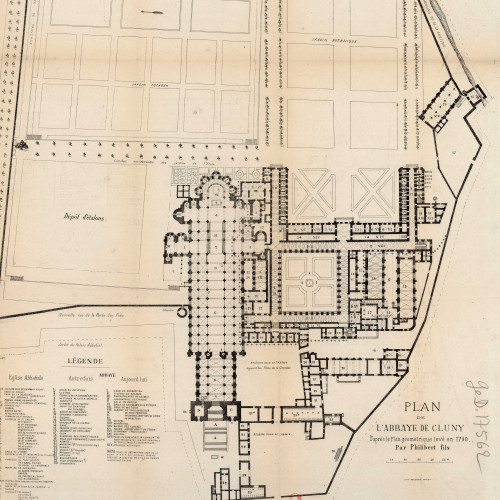

L’application de la règle de saint Benoît a des conséquences sur l’organisation spatiale du monastère, qui devient dès lors un véritable complexe architectural au cœur duquel on retrouve l’église (signalée par un clocher), flanquée d’un cloître. Tout autour, des pièces et des espaces sont dédiés à la vie quotidienne (dortoir), au travail (ateliers de cordonnerie, tannerie, cordonnerie, scriptorium), à la préparation des repas (boulangerie, brasserie, cuisine), à l’activité agricole (verger, basse-cour), à l’accueil des visiteurs de marque, à la médecine (pharmacie, jardin de plantes médicinales…) et d’autres dépendances.

Les moines ne sont pas seuls à s’occuper de toutes ces tâches ; ils sont aidés par les villageois et les paysans. En dehors de l’abbaye de Cluny, le monastère de Saint-Gall (actuellement en Suisse) est un très bon exemple de l’architecture bénédictine.

© BnF

© BnF

Mais le site ne se réduit pas à son église, ou abbatiale. C’est aussi un lieu de vie pour 1 000 moines, comprenant de nombreuses dépendances. La disposition de ces différents lieux est conçue de manière à organiser de façon rigoureuse la vie des moines. Elle provient directement de la règle de saint Benoît, adoptée par Cluny et qui structure la vie monastique à partir du 6e siècle.

Au 6e siècle, Benoît de Nursie rédige une série de consignes pour l’organisation de la vie quotidienne et spirituelle au sein du monastère qu’il a fondé quelques années plus tôt sur le mont Cassin (Italie). Les 73 chapitres qui composent la regula donnent des indications très précises pour mener une vie équilibrée, partagée entre prière et action, activités individuelles et en communauté. Le quotidien d’un moine doit être réglé en fonction de ce que Benoît nomme “l’Œuvre de Dieu” : la journée est rythmée par huit offices, la lecture et l’étude et des séances de travaux manuels. La règle de saint Benoît est massivement diffusée à travers l’Europe grâce aux copistes. Elle est adoptée par de nombreux monastères parce qu’on l’estime facile à appliquer : on parle d’ordre bénédictin.

L’application de la règle de saint Benoît a des conséquences sur l’organisation spatiale du monastère, qui devient dès lors un véritable complexe architectural au cœur duquel on retrouve l’église (signalée par un clocher), flanquée d’un cloître. Tout autour, des pièces et des espaces sont dédiés à la vie quotidienne (dortoir), au travail (ateliers de cordonnerie, tannerie, cordonnerie, scriptorium), à la préparation des repas (boulangerie, brasserie, cuisine), à l’activité agricole (verger, basse-cour), à l’accueil des visiteurs de marque, à la médecine (pharmacie, jardin de plantes médicinales…) et d’autres dépendances. Les moines ne sont pas seuls à s’occuper de toutes ces tâches ; ils sont aidés par les villageois et les paysans. En dehors de l’abbaye de Cluny, le monastère de Saint-Gall (actuellement en Suisse) est un très bon exemple de l’architecture bénédictine.

Le triomphe de Cluny

Plan de l’abbaye de Cluny

À la fin du 11e siècle, l’abbaye de Cluny est à la tête de plus d’un millier de possessions à travers l’Europe. Dix mille moines sont ralliés à l’ordre clunisien, depuis la Grande-Bretagne (Exeter, Northampton…) à l’Italie (Plaisance, Crémone…) en passant par l’Espagne (Compostelle, Salamanque…). Le succès de Cluny s’explique en grande partie par son indépendance vis-à-vis du pouvoir séculier : les abbés doivent être nommés par leurs pairs, et non par des laïcs, aussi importants qu’ils soient. Cette position est saluée par le Saint-Siège, qui noue des relations fortes et durables avec l’abbaye bourguignonne, surtout lorsque le pape Grégoire VII (vers 1015-1085) combat la simonie (achat d’un titre ou d’un bien spirituel contre de l’argent) et le nicolaïsme (le mariage des prêtres). La réforme grégorienne, qui se fonde notamment sur le célibat et l’indépendance du clergé, trouve à Cluny l’un de ses principaux bastions.

Le déclin

Au 12e siècle, affaiblie par le coût des travaux, l’abbaye de Cluny doit faire face à une augmentation significative du nombre d’indigents venus demander la charité. Ces difficultés sont, pour un temps, surmontées par de grands abbés comme Pierre le Vénérable (1122-1157), mais la montée en puissance des cisterciens (ordre religieux qui prend naissance à Cîteaux en 1098) provoque des débats, parfois houleux. Au 13e siècle, Cluny renoue avec une certaine stabilité. Des constructions gothiques s’élèvent comme les palais du pape Gélase de Jean de Bourbon ou de Jacques II d’Amboise.

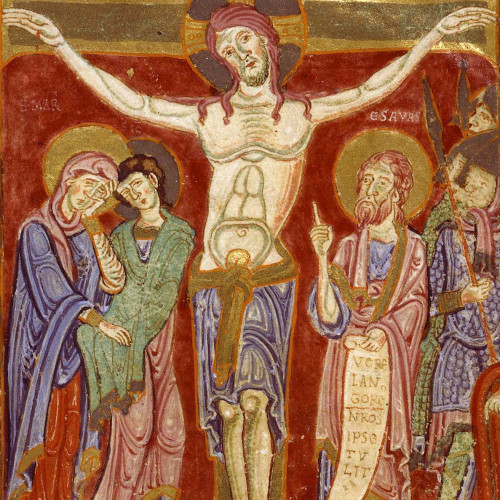

Le lectionnaire de Cluny

Le lectionnaire de Cluny conservé à la Bibliothèque nationale de France est l’une des plus belles réalisations du scriptorium de Cluny à son apogée. Il est exécuté sous l’abbé Hugues de Semur aux environs de 1100, alors que la construction de Cluny III qui demeure longtemps la plus vaste église de toute la Chrétienté – bat son plein. Cluny est alors un carrefour d’influences où affluent copistes et artistes venus de tous horizons.

Deux courants artistiques très différents irriguent le scriptorium : un courant germanique et un courant italo-byzantin. La décoration du lectionnaire reflète ces deux tendances : tandis que les initiales et les encadrements sont d’obédience clairement germanique, les peintures se rattachent, quant à elles, à des modèles italiens venus de Rome.

© BnF

© BnF

Abbaye de Cluny : le palais du pape Gélase construit à l’époque gothique

Mais l’indépendance de Cluny est mise à mal : le régime de la commende permet à l’abbé qui dirige le monastère d’en percevoir personnellement les revenus, ce qui confirme la mainmise du roi de France sur le pouvoir religieux. Les abbés sont désormais nommés par le roi de France, qui place des personnages influents à la cour. Ces derniers voient dans l’abbatiat davantage un instrument du pouvoir et un accomplissement de leur carrière plutôt qu’une vocation essentiellement religieuse et désintéressée : on peut citer notamment les cardinaux Richelieu et Mazarin. N’ayant aucune envie de résider à Cluny, ils restent à Paris où une luxueuse résidence gothique, l’hôtel de Cluny, a été construite sur la rive gauche de la Seine, près des anciens thermes romains de Lutèce. Parfois attaquée par des pilleurs (au 16e siècle notamment), l’abbaye de Cluny s’assoupit peu à peu ; des bâtiments conventuels (destinés à la vie quotidienne des moines) sont détruits et laissent place à des édifices classiques.

Hôtel et musée de Cluny

Mort de Mazarin

Le 9 mars 1661, la mort du cardinal Mazarin, le Premier Ministre du roi, marque un tournant. Malgré quelques désordres intérieurs, Louis XIV s’impose alors comme monarque absolu. Il décide de gouverner seul, sans Premier Ministre.

Il affaiblit la place de la noblesse dans la société : celle-ci, ruinée par les guerres et les fêtes somptueuses données à Versailles, ne reçoit plus aucun poste important dans l’administration royale. De même, le pouvoir des parlements en province est réduit. Louis XIV préfère la bourgeoisie : il nomme Colbert contrôleur général des finances en 1665. Le pouvoir royal change de nature. D’autoritaire et judiciaire, il devient plus administratif et économique.

Le pouvoir est centralisé au château de Versailles et autour du roi qui bénéficie d’un vrai culte, celui du Roi Soleil. Enfin, sa politique étrangère est agressive : il multiplie les campagnes militaires et les victoires de 1661 à 1679. Son désir de pouvoir et de grandeur s’étend à l’Europe entière.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

La disparition de Cluny

Fin des guerres de religions en France

Le règne de Louis XIII est marqué, sur le territoire français, par trois guerres de religions entre le roi catholique et les protestants, menés par Monsieur de Rohan. On reproche en effet aux protestants leurs privilèges, obtenus sous Henri IV, et qui font obstacle au projet d’État unifié de Louis XIII.

Tout commence en 1621 quand l’assemblée protestante de La Rochelle, fief de Rohan, refuse l’annexion du Béarn protestant par le roi catholique. La guerre dure un an et se termine par la défaite des protestants. Leurs privilèges sont réduits et le contrôle du roi augmente à La Rochelle. En réaction, une guerre éclate en 1624 dans l’ouest de la France. Rohan perd une nouvelle fois. En 1625, les Anglais aident à négocier la paix, avant de tenter en 1628 de reprendre La Rochelle occupée par Louis XIII. Richelieu, son ministre, organise le siège de la ville pendant un an. Montpellier, autre ville insurgée, est aussi assiégé. Rohan conclut une alliance avec les Espagnols, mais quand ils arrivent, Louis XIII a déjà remporté la guerre.

Le 28 juin 1629, à Alès, la paix est définitivement signée : les protestants conservent leur liberté de culte, mais ils perdent définitivement leurs places fortes et leurs privilèges politiques. C’est une victoire forte pour le roi et Richelieu.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

La révolution française sonne le glas de Cluny. En 1790, l’Assemblée constituante vote la suppression de toute communauté religieuse. La douzaine de moines qui restent dans les murs de l’abbatiale assiste au pillage systématique de trésors amassés depuis des siècles. Tout est emporté, depuis le mobilier jusqu’à la bibliothèque, en passant par l’or, les objets d’art et les vitraux. Même les grilles, les gargouilles et les cloches sont déposées pour être fondues. Malgré l’alerte lancée par Alexandre Lenoir (créateur du Musée des monuments français), Cluny, désormais bien national, devient une carrière de pierre. Les démolisseurs poursuivent leur travail de sape jusqu’en 1809 et 1810, années marquées par la chute du clocher du chœur, du portail et de l’avant-nef. Cluny n’est plus qu’un champ de ruines dont on ne parvient plus à retrouver la mémoire.

La redécouverte de Cluny : archives et archéologie

Les actes de vandalisme révolutionnaires et autres destructions au cours du 19e siècle plongent Cluny dans l’oubli. Les rares vestiges restants ne donnent plus aucune idée de l’abbaye. Sensibilisés à ces destructions et au risque d’effacement de la mémoire, plusieurs historiens locaux et passionnés se plongent dans les archives afin de reconstituer l’histoire de ce qui fut l’un des plus grands centres théologiques et intellectuels de l’Occident médiéval.

Mais il faut attendre les années 1920 pour qu’un archéologue américain, Kenneth John Conant, s’intéresse à l’architecture de Cluny. Conant consacre une grande partie de sa vie aux fouilles du site. Pendant 40 ans, il note chaque découverte, numérote chaque pièce exhumée, dessine chaque partie. Ces recherches méthodiques lui permettent d’identifier les trois grandes phases de travaux (Cluny I, II et III) et de procéder à une reconstitution graphique de l’abbatiale lors de son apogée aux 11e-12e siècles. En 1968, Conant publie Cluny, les églises et la maison du chef d’ordre qui devient immédiatement la référence sur l’histoire architecturale de l’abbaye.