La sculpture bourguignonne

Les ordres classiques

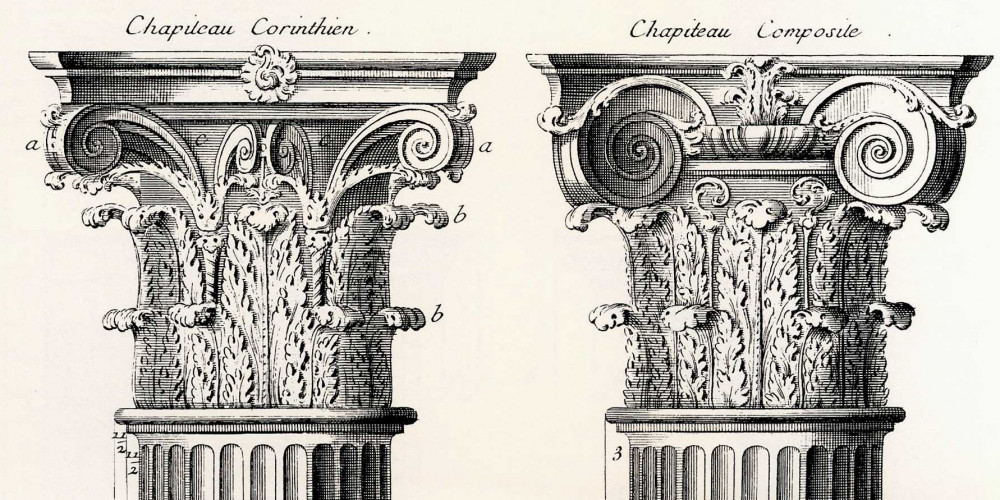

Les dix livres du traité d’architecture de Vitruve, architecte romain du Ier siècle après Jésus-Christ, sont étudiés attentivement par les architectes et les constructeurs de la Renaissance. On y redécouvre notamment les "ordres", c’est-à-dire les styles antiques des colonnes qui soutiennent les bâtiments.

Ces styles deviennent un élément majeur de la "grammaire" des constructeurs de la Renaissance.

Les trois ordres antiques sont :

- L’ordre dorique : c’est le plus sobre, mais aussi le plus compact (la colonne est assez large par rapport à sa hauteur),

- L’ordre ionique : on le reconnaît à ses volutes sur le chapiteau,

- L’ordre corinthien : son chapiteau comporte des motifs végétaux, et la colonne est élancée.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Au 11e siècle, le chapiteau des colonnes devient l’un des supports privilégiés pour les sculpteurs bourguignons. Cluny compte alors 1 200 chapiteaux sculptés qui reflètent une grande diversité de thématiques.

L’inspiration romaine

Les plus belles pierres, comme le pisolithique blanc, légèrement veiné de rose, sont réservées à la sculpture. Elles servent une diversité d’inspiration qui s’épanouit surtout dans les chapiteaux sculptés des colonnes de l’abbatiale.

Le style roman trouve en partie sa source dans l’Antiquité, en particulier la période romaine (d’où son nom, qui date du 19e siècle). Ainsi, les chapiteaux corinthiens de l’abbaye, reprenant les éléments végétaux (feuilles d’acanthe) de cet ordre romain, rappellent que Cluny entretient des relations privilégiées avec la papauté de Rome.

Mais les sculpteurs trouvent d’autres sources d’inspiration : l’orfèvrerie ou l’enluminure par exemple, desquelles ils retiennent notamment les motifs géométriques et végétaux.

Les chapiteaux, supports privilégiés

Les chapiteaux historiés (racontant une histoire) sont également très importants ; tout l’enjeu est de réussir à représenter des figures sur ces petits cubes évasés aux angles saillants. Les sujets sont très divers : les thèmes religieux sont évidemment légion, mais les sculpteurs s’amusent aussi à représenter des scènes fantaisistes ou tirées de la vie quotidienne, des animaux exotiques et des créatures imaginaires.

Conservés au Musée de Cluny, les chapiteaux du déambulatoire sont parmi les plus beaux de tout l’art médiéval. Ils représentent les saisons, les vertus ou les arts libéraux (c’est-à-dire les matières enseignées à l’époque, comme la grammaire, l’arithmétique et la géométrie).

On s’interroge aujourd’hui encore sur la complexité de ces sculptures, d’autant que ces chapiteaux étaient placés trop haut pour que le fidèle puisse en saisir tous les détails.

La délicatesse des sculptures et le raffinement iconographique de Cluny se retrouvent à la cathédrale d’Autun, construite peu de temps après et située à moins de 100 km.

Chapiteau de colonne romane, 12e siècle

Avec leur forme en trapèze et leurs motifs sculptés, les chapiteaux des colonnes romanes sont si spécifiques qu’ils suffisent souvent à reconnaître une église de cette époque. Comme les édifices romans sont assez bas, les sculptures sont à portée de regard des fidèles.

Les sculpteurs prennent pour modèle la tradition romaine des ordres corinthien ou composite. Des feuilles d’acanthe caractéristiques sont fréquemment mélangées à des volutes. Mais ils y mêlent aussi des animaux étranges qui s’inspirent de l’Orient et du folklore européen, et toute une série de personnages venus de la Bible, ou encore des créatures grotesques.

Les chapiteaux sculptés sont décoratifs mais leur rôle est aussi pédagogique. Ils mettent souvent en scène des épisodes de la vie biblique. Ici, on reconnaît la musique, qui encouragerait la luxure, l’un des sept péchés capitaux. Au 11e siècle, Cluny compte 1200 chapiteaux sculptés qui reflètent une grande diversité de thématiques.

© BnF

© BnF

Chapiteau de colonne romane à Cluny, vers 1120

Chapiteau de colonne romane, 12e siècle

Au 11e siècle, le chapiteau des colonnes devient l’un des supports privilégiés pour les sculpteurs bourguignons. Cluny compte alors 1200 chapiteaux sculptés qui reflètent une grande diversité de thématiques.

Les thèmes religieux sont évidemment légion, mais les sculpteurs s’amusent aussi à représenter des scènes fantaisistes ou tirées de la vie quotidienne, des animaux exotiques et des créatures imaginaires.

© BnF

© BnF