Les entreprises qui ont participé au Castel Béranger

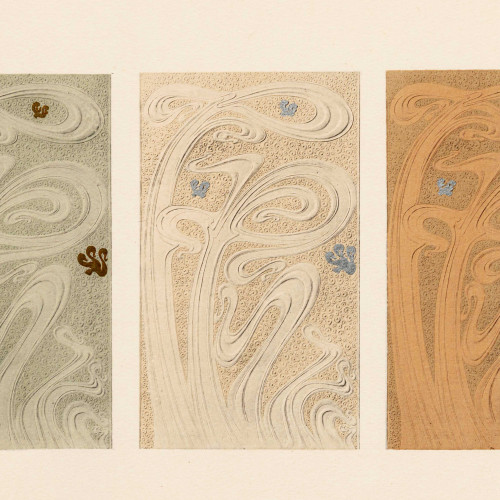

Motifs en grès flammé, immeuble des frères Perret à Paris

Le grès flammé est l’un des matériaux les plus emblématiques du style Art nouveau. Pour le chantier du Castel Béranger, Hector Guimard en confie la mise en œuvre à Alexandre Bigot, principal artisan parisien de l’ornementation céramique.

L’œuvre parisienne d’Alexandre Bigot est considérable et sa contribution dépassera largement le cercle restreint de l’école rationaliste. Le grès a en effet, par son mode de cuisson, la qualité de produire des couleurs douces, contrairement à la faïence ; il présente aussi l’intérêt d’être quasi inaltérable. Bigot écrivait à ce propos : "J’espère que nous verrons bientôt des édifices colorés, façades vertes ou jaunes […] qui jetteront une note gaie dans la monotonie des maisons de pierre." On lui doit aussi bien les motifs à connotations érotiques de son propre immeuble, 29 avenue Rapp (7e, 1900), dont il confie la construction à Jules Lavirotte, les efflorescences surchargées du 14 rue d’Abbeville (10e, Édouard Autant, 1901) que les sobres feuillages du 25 bis rue Benjamin-Franklin (16e, 1903), des frères Perret.

© Simon Texier

© Simon Texier

Alexandre Bigot : le grès flammé

Le grès flammé est l’un des matériaux les plus emblématiques du style Art nouveau. Pour le chantier du Castel Béranger, Hector Guimard en confie la mise en œuvre à Alexandre Bigot, principal artisan parisien de l’ornementation céramique.

D’abord installé dans sa ville natale, à Mer (Loir-et-Cher), Alexandre Bigot mène des expériences sur les différentes sortes de pâtes, porcelaines, grès, faïences et émaux. Il dépose en 1893 son premier brevet et s’attire les sympathies des sculpteurs et des architectes. Il crée ainsi en 1897 la Société A. Bigot et Cie qui possède 10 fours et emploie jusqu’à 150 ouvriers. Il se spécialise dans le grès flammé, le plus souvent destiné aux façades des immeubles.

Pour l’église Saint-Jean-l’Évangéliste, dite Saint-Jean de Montmartre, rue des Abbesses (18e, 1894-1904), l’architecte Anatole de Baudot, l’un des plus fidèles disciples de Viollet-le-Duc, fait lui aussi appel à Alexandre Bigot, cette fois pour compléter la fine ossature de béton armé ; celle-ci est même magnifiée par les pastilles de grès flammé.

L’œuvre parisienne d’Alexandre Bigot est considérable et sa contribution dépassera largement le cercle restreint de l’école rationaliste. Le grès a en effet, par son mode de cuisson, la qualité de produire des couleurs douces, contrairement à la faïence ; il présente aussi l’intérêt d’être quasi inaltérable. Bigot écrivait à ce propos : "J’espère que nous verrons bientôt des édifices colorés, façades vertes ou jaunes […] qui jetteront une note gaie dans la monotonie des maisons de pierre." On lui doit aussi bien les motifs à connotations érotiques de son propre immeuble, 29, avenue Rapp (7e, 1900), dont il confie la construction à Jules Lavirotte, les efflorescences surchargées du 14, rue d’Abbeville (10e, Édouard Autant, 1901) que les sobres feuillages du 25 bis, rue Benjamin-Franklin (16e, 1903), des frères Perret.

Avec l’immeuble de Charles Klein, 9, rue Claude-Chahu (16e, 1903), célèbre pour ses motifs de chardons, c’est cette fois Louis Muller, le fils d’Émile, qui se charge d’appliquer sur la façade une double peau, composée d’un mur de brique mince dans lequel sont scellées des briques de grès.

Compagnie Lincrusta-Walton française : le "linoleum muralis"

Castel Béranger : lambris décoratifs des salles à manger, Lincrusta-Walton

En 1877, l’inventeur du linéoléum, l’Anglais Frederick Walton, dépose en France un brevet pour ce produit qu’il nomme alors "Linoleum muralis". L’ingénieur français Joseph Musnier achète ces brevets en 1880 et les exploite en fondant la Compagnie Lincrusta-Walton française ("Produit artistique et imperméable à dessins en reliefs pleins pour lambris, tentures, frises et plafonds – Décoration : bois, faïence, cuir ou autres sur demande". Le terme Lincrusta associe "lin" et "incrusté".)

La Lincrusta-Walton est une toile enduite, gaufrée en relief plein, utilisée comme tenture décorative. Elle présente de nombreux avantages : diversité des décors, facilité de pose, inaltérabilité (elle durcit en vieillissant). Elle connaît un grand succès autour de 1900 et concurrence les produits anglais. La Compagnie Lincrusta-Walton a effectué elle-même la pose des lambris des salles à manger du Castel Béranger.

© ETH-Bibliothek Zürich / e-rara.ch

© ETH-Bibliothek Zürich / e-rara.ch

En 1877, l’inventeur du linéoléum, l’Anglais Frederick Walton, dépose en France un brevet pour ce produit qu’il nomme alors "Linoleum muralis". L’ingénieur français Joseph Musnier achète ces brevets en 1880 et les exploite en fondant la Compagnie Lincrusta-Walton française ("Produit artistique et imperméable à dessins en reliefs pleins pour lambris, tentures, frises et plafonds – Décoration : bois, faïence, cuir ou autres sur demande". Le terme Lincrusta associe "lin" et "incrusté".)

La Lincrusta-Walton est une toile enduite, gaufrée en relief plein, utilisée comme tenture décorative. Elle présente de nombreux avantages : diversité des décors, facilité de pose, inaltérabilité (elle durcit en vieillissant). Elle connaît un grand succès autour de 1900 et concurrence les produits anglais. La Compagnie Lincrusta-Walton a effectué elle-même la pose des lambris des salles à manger du Castel Béranger.

Maison Fontaine, quincaillerie et serrurerie pour bâtiment

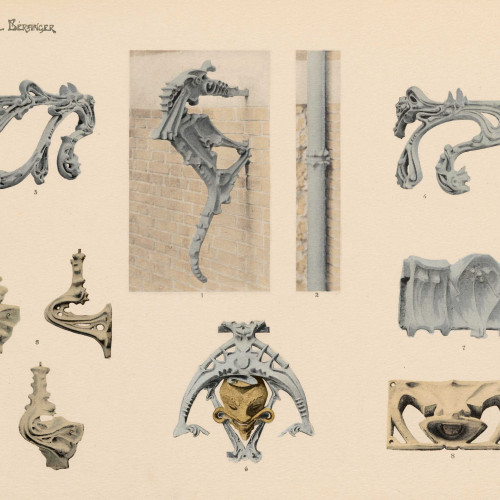

Fonte des balcons du Castel Béranger

La fonte d’ornement du Castel Béranger est entièrement fournie par Durenne à Sommevoire.

Le Castel Béranger contient de très nombreux modèles de fontes, tous modelés sous la direction de Guimard. Antoine Aubin Durenne (1822-1896) est le fils cadet de l’entrepreneur en chaudronnerie parisien Antoine Durennne. Formé à l’École d’ingénieur des Arts et Métiers d’Angers, puis à l’École Centrale et peut-être à l’École nationale des beaux-arts, il devient maître de forges en rachetant des hauts-fourneaux et des fonderies en Haute-Marne.

Son implantation principale est à la fonderie de Sommevoire, qu’il rachète en 1858, alors que son siège social demeure à Paris, rue de la Verrerie. Après la guerre de 1870, malgré un contexte économique difficile pour les fonderies haut-marnaises concurrencées par l’expansion de la sidérurgie lorraine, Antoine Durenne entame une politique de diversification par le rachat d’autres sites dont Wassy (en Haute-Marne) en 1880, Bradfer à Bar-le-Duc en 1888.

Parallèlement à une importante fabrication de tuyaux de fonte, Durenne développe un secteur de fonte d’art qui, par les commandes reçues et les expositions internationales, le font connaître dans le monde entier. Cependant l’entreprise Durenne vise surtout le marché national, pourvoyant des milliers de communes françaises en fontes d’art mais aussi en mobilier urbain (candélabres d’éclairage, fontaines, bancs publics, etc.). Ces types de pièces ainsi que les fontes de bâtiments sont coulés sur le site de Sommevoire. Les fontes mécaniques sur commande et les articles de fumisterie sont dévolus au site de Wassy.

C’est au moment du décès de son fondateur que Guimard passe commande des fontes du Castel Béranger à l’entreprise Durenne. Celle-ci continuera sous la forme d’une société anonyme, gérée par les héritiers et les administrateurs, absorbant au passage en 1931 le Val d’Osne, son principal concurrent. En 1971 la société Durenne passe dans le groupe de la Société Générale de Fonderie. Le site de Sommevoire fonctionne toujours sous le nom de GHM.

Texte de Frédéric Descouturelle, Le Cercle Guimard.

© ETH-Bibliothek Zürich / e-rara.ch

© ETH-Bibliothek Zürich / e-rara.ch

Fondée en 1740, la Maison Fontaine s’installe rue Saint-Honoré en 1866. Elle possède des usines en Picardie pour la serrurerie et dans les Ardennes pour la ferronnerie. Les "articles riches" sont fabriqués à Paris. La Maison Fontaine ouvre une succursale à Hanoï en 1887, puis en Chine en 1898. À l’Exposition universelle de 1889, son travail est salué dans le rapport du jury : "Grâce à ses efforts, la production de la serrurerie d’art, jusqu’ici abordable pour un petit nombre d’amateurs, est devenue assez abondante pour que l’abaissement des prix ait amené un grand accroissement des débouchés. La serrurerie de luxe est de cette manière entrée dans l’industrie courante du bâtiment."

Hector Guimard a manifestement tenu à garder l’exclusivité sur les modèles fournis pour la quincaillerie du Castel Béranger, puisque les réalisations du Castel Béranger ne figurent pas dans le catalogue de la maison. Pitons de tringles des tapis d’escaliers, poignées de portes palières, plaques de sonneries électriques, bouton de serrure ont été dessinés par Guimard ; certains, après avoir été démontés, sont aujourd’hui conservés au musée d’Orsay.

Le Mardelé, fabricant de papier peint

Le Mardelé produit papiers peints, toiles peintes, reproductions de tapisseries et tentures de styles. Fondée en 1820, la maison a participé à plusieurs réalisations importantes de l’époque, comme le Trianon Palace à Versailles (René Sergent), les immeubles de la fondation Singer-Polignac, rue de la Colonie à Paris (Georges Vaudoyer), ainsi que l’immeuble du 21, rue La-Fontaine d’Hector Guimard (1911).

Georges Néret, "vitraux de tous styles en peinture, émaux et mise en plomb"

Vitraux du Castel Béranger

Maison fondée en 1850 à Compiègne puis installée à Paris, Georges Néret, "vitraux de tous styles en peinture, émaux et mise en plomb", réalise notamment la coupole ovale en vitraux peints dans la grande salle du restaurant Bofinger, rue de la Bastille à Paris. Au Castel Béranger, il a réalisé les vitraux qui décorent la loge, les escaliers, les antichambres et les fenêtres des appartements.

© ETH-Bibliothek Zürich / e-rara.ch

© ETH-Bibliothek Zürich / e-rara.ch

Maison fondée en 1850 à Compiègne puis installée à Paris, elle réalise notamment la coupole ovale en vitraux peints dans la grande salle du restaurant Bofinger, rue de la Bastille à Paris. Au Castel Béranger, il a réalisé les vitraux qui décorent la loge, les escaliers, les antichambres et les fenêtres des appartements.

Maison Ch. Sauzin, fabricant de boutons de porte en céramique pour bâtiments, meubles et fumisterie

En 1896, cette maison dépose un brevet pour un bouton double, à vis et à griffe arrêtoire, "indessertissable".

Jean Ringel d’Illzach, médailleur, sculpteur, maître cirier, verrier, céramiste et musicien

Jean Ringel expérimente plusieurs matériaux, collabore avec la maison de céramique Muller. En 1897, il met au point un principe de moulage du verre polychrome puis présente au Salon des "grès-verres" qu’il a fait breveter. En 1898, il sculpte les sirènes surmontant le portail de l’immeuble construit 20, rue de Longchamp par l’architecte Bainier. Il réalise avec Raphanel les modèles de sculptures donnés par Guimard pour le Castel Béranger.

Maison Le Cœur et Cie. "Menuiserie d’art" et de bâtiment, parquets, charpentes en bois, escaliers

Cette maison active depuis 1775, dirigée à partir de 1884 par Joseph Le Cœur, assure d’importants travaux dans des bâtiments publics (Hôtel de Ville de Paris, Nouvelle Sorbonne). Elle dit avoir été "la première à créer et à organiser dans ses ateliers un outillage mécanique perfectionné" ; elle se préoccupe des "questions d’hygiène et de bien-être des ouvriers". Joseph Le Cœur "a organisé pour son personnel une participation aux bénéfices et il est de notoriété que ses ouvriers, qui sont au nombre de trois cents, ont chez lui des salaires d’environ dix pour cent plus élevés que chez tous ses confrères". La Maison Le Cœur réalise la menuiserie du Castel Béranger.