Histoire du Castel Béranger

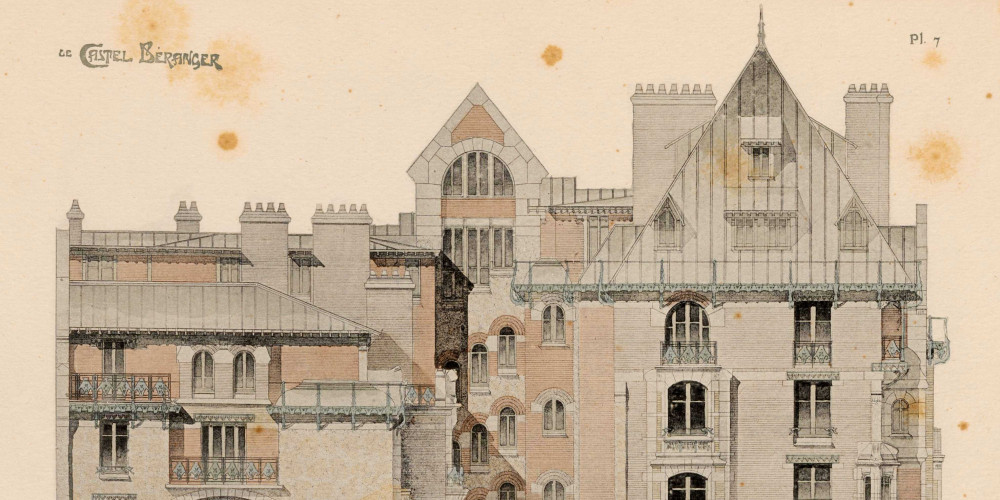

Élévation du Castel Béranger

Hector Guimard reçoit la commande du Castel Béranger fin 1894 ; il n’a alors que 27 ans. Le commanditaire, Elisabeth Fournier, appartient à la bourgeoisie catholique d’Auteuil. Elle donne carte blanche au jeune architecte. Le nom de Béranger vient de la proximité de l’ancien hameau Béranger ; le terme Castel ("petit château") est employé par Guimard dans plusieurs de ses réalisations. Le 16 septembre 1895, l’autorisation est donnée par la Ville de Paris à madame Fournier et à l’architecte de construire trois bâtiments d’habitation.

© ETH-Bibliothek Zürich / e-rara.ch

© ETH-Bibliothek Zürich / e-rara.ch

Hector Guimard reçoit la commande du Castel Béranger fin 1894 ; il n’a alors que 27 ans. Le commanditaire, Elisabeth Fournier, appartient à la bourgeoisie catholique d’Auteuil. Elle donne carte blanche au jeune architecte. Le nom de Béranger vient de la proximité de l’ancien hameau Béranger ; le terme Castel ("petit château") est employé par Guimard dans plusieurs de ses réalisations.

Le 16 septembre 1895, l’autorisation est donnée par la Ville de Paris à madame Fournier et à l’architecte de construire trois bâtiments d’habitation.

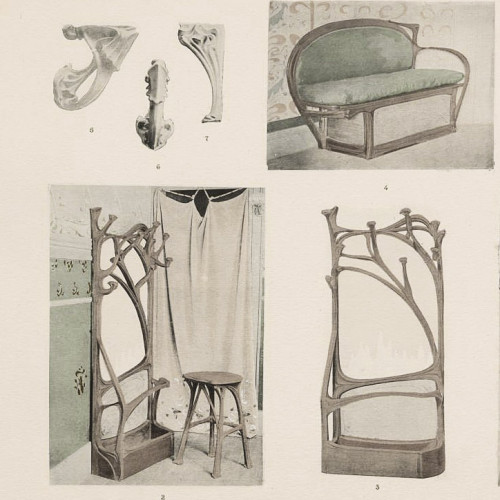

Une œuvre d’art totale

Durant l’été 1895, Guimard voyage en Belgique et en Hollande. Il rencontre alors Victor Horta, qui a réalisé à Bruxelles des hôtels particuliers qui marquent profondément le jeune Français. La notion d’œuvre d’art totale, dont chaque détail est dessiné par l’architecte, ne quittera plus jamais Guimard. Le gros œuvre débute à l’automne 1895 ; il est totalement achevé en décembre 1896. Guimard conçoit alors, simultanément, les décors intérieurs (lambris, papiers peints, cheminées, quincaillerie) et extérieurs (encorbellements, garde-corps). L’année 1897 est consacrée à la mise au point des vitraux et des modèles de meubles.

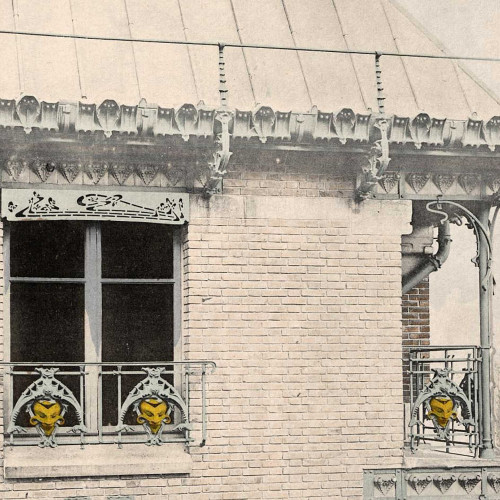

Castel Béranger, façade avec masques décoratifs

Hector Guimard reçoit la commande du Castel Béranger fin 1894 ; il n’a alors que 27 ans. Le gros œuvre débute à l’automne 1895 ; il est totalement achevé en décembre 1896. Guimard conçoit alors, simultanément, les décors intérieurs (lambris, papiers peints, cheminées, quincaillerie) et extérieurs (encorbellements, garde-corps). L’année 1897 est consacrée à la mise au point des vitraux et des modèles de meubles. En 1898, le Castel Béranger est totalement achevé et occupé ; malgré les critiques (on parle de "la Maison du Diable" en référence aux figures des masques des garde-corps), la publicité dont il jouit attire de nombreux locataires. Parmi eux, l’architecte et décorateur Pierre Selmersheim et le peintre Paul Signac. Ce dernier est en quelque sorte le principal locataire du Castel Béranger, puisqu’il occupe au sixième étage sur rue un appartement et un atelier.

© ETH-Bibliothek Zürich / e-rara. ch

© ETH-Bibliothek Zürich / e-rara. ch

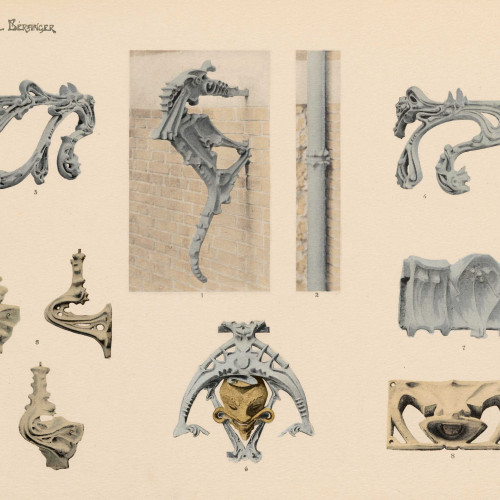

Fonte des balcons du Castel Béranger

La fonte d’ornement du Castel Béranger est entièrement fournie par Durenne à Sommevoire.

Le Castel Béranger contient de très nombreux modèles de fontes, tous modelés sous la direction de Guimard. Antoine Aubin Durenne (1822-1896) est le fils cadet de l’entrepreneur en chaudronnerie parisien Antoine Durennne. Formé à l’École d’ingénieur des Arts et Métiers d’Angers, puis à l’École Centrale et peut-être à l’École nationale des beaux-arts, il devient maître de forges en rachetant des hauts-fourneaux et des fonderies en Haute-Marne.

Son implantation principale est à la fonderie de Sommevoire, qu’il rachète en 1858, alors que son siège social demeure à Paris, rue de la Verrerie. Après la guerre de 1870, malgré un contexte économique difficile pour les fonderies haut-marnaises concurrencées par l’expansion de la sidérurgie lorraine, Antoine Durenne entame une politique de diversification par le rachat d’autres sites dont Wassy (en Haute-Marne) en 1880, Bradfer à Bar-le-Duc en 1888.

Parallèlement à une importante fabrication de tuyaux de fonte, Durenne développe un secteur de fonte d’art qui, par les commandes reçues et les expositions internationales, le font connaître dans le monde entier. Cependant l’entreprise Durenne vise surtout le marché national, pourvoyant des milliers de communes françaises en fontes d’art mais aussi en mobilier urbain (candélabres d’éclairage, fontaines, bancs publics, etc.). Ces types de pièces ainsi que les fontes de bâtiments sont coulés sur le site de Sommevoire. Les fontes mécaniques sur commande et les articles de fumisterie sont dévolus au site de Wassy.

C’est au moment du décès de son fondateur que Guimard passe commande des fontes du Castel Béranger à l’entreprise Durenne. Celle-ci continuera sous la forme d’une société anonyme, gérée par les héritiers et les administrateurs, absorbant au passage en 1931 le Val d’Osne, son principal concurrent. En 1971 la société Durenne passe dans le groupe de la Société Générale de Fonderie. Le site de Sommevoire fonctionne toujours sous le nom de GHM.

Texte de Frédéric Descouturelle, Le Cercle Guimard.

© ETH-Bibliothek Zürich / e-rara.ch

© ETH-Bibliothek Zürich / e-rara.ch

Vitraux du Castel Béranger

Maison fondée en 1850 à Compiègne puis installée à Paris, Georges Néret, "vitraux de tous styles en peinture, émaux et mise en plomb", réalise notamment la coupole ovale en vitraux peints dans la grande salle du restaurant Bofinger, rue de la Bastille à Paris. Au Castel Béranger, il a réalisé les vitraux qui décorent la loge, les escaliers, les antichambres et les fenêtres des appartements.

© ETH-Bibliothek Zürich / e-rara.ch

© ETH-Bibliothek Zürich / e-rara.ch

Le style Art nouveau (1895-1905)

Loin de ne s’appliquer qu’au mobilier, l’Art nouveau est un mouvement européen qui touche aussi l’architecture et les arts décoratifs.

Les architectes, menuisiers ou ferronniers s’inspirent de la nature : les lignes courbes règnent, rejetant les lignes droites et la symétrie.

L’Art nouveau se veut un art total. Un architecte comme Victor Horta dessine les meubles de sa maison, et jusqu’aux moindres détails décoratifs comme les moulures ou les boutons de porte.

© ETH-Bibliothek Zürich, e-rara. ch

© ETH-Bibliothek Zürich, e-rara. ch

En 1898, le Castel Béranger est totalement achevé et occupé ; malgré les critiques (on parle de "la Maison du Diable" en référence aux figures des masques des garde-corps), la publicité dont il jouit attire de nombreux locataires. Parmi eux, l’architecte et décorateur Pierre Selmersheim et le peintre Paul Signac, qui occupe au sixième étage sur rue un appartement et un atelier.

En novembre 1898, Hector Guimard fait éditer un somptueux album de planches (aquarelles et photographies), une monographie du Castel Béranger, qui contribue à faire de ce projet un manifeste.

Le rationalisme pittoresque ou les joies de l’architecture

Par la variété de ses matériaux, le Castel Béranger peut être associé à un mouvement que l’on nomme rationalisme pittoresque.

Ni style, ni courant, sans manifeste ni chef de file proclamé, le rationalisme pittoresque est avant tout une pratique, un choix économique, que Julien Guadet, professeur à l’école des Beaux-Arts, résume par cette phrase : "La beauté pittoresque étant la seule qui ne soit pas coûteuse, on n’en peut priver le pauvre." Mais le rationalisme pittoresque devient aussi, dans le Paris des années 1910-1920, un véritable goût : celui des modestes, qui pousse les architectes à combiner les matériaux pour en tirer le maximum d’effet. C’est le répertoire ornemental des petits budgets qui, dans la tradition de Viollet-le-Duc, donne à chaque élément une légitimité.

Louis Bonnier en a le plus ardemment défendu la cause, par les biais du règlement de voirie qu’il rédige en 1902, mais aussi à travers ses constructions. Comme au Castel Béranger, tout, dans les innombrables détails qui émaillent les façades du groupe scolaire des rues Rouelle et Sextius-Michel (15e, 1912), puis celles de l’immeuble du 67, rue des Meuniers (12e, 1913), participe d’un souci didactique : l’usage de la pierre en soubassement, la hiérarchisation des jeux de briques selon la fonction, la mise en évidence des linteaux, les incrustations d’opaline sur les parties en béton sont pour Bonnier les éléments d’un décor structurel.

Si le rationalisme pittoresque produit ses principaux chefs-d’œuvre au début du siècle, le développement du logement social après 1919 offrira aux architectes des occasions bien plus nombreuses pour y déployer jeux de brique, pans de bois, linteaux métalliques ou toitures en débord.

Le concours des façades de la Ville de Paris

Immeuble de Georges Chedanne, rue Réaumur

Le concours des façades de la Ville de Paris est organisé pour la première fois en 1897 (alors pour la seule rue Réaumur). Cet événement constitue le signe d’une transformation décisive du paysage parisien : les hauteurs et les saillies animent désormais les rues d’un Paris haussmannien jugé alors uniforme. Depuis plusieurs décennies déjà, le débat sur l’esthétique architecturale et urbaine de Paris oppose les partisans d’une hiérarchie entre les édifices publics et privés d’une part, et d’autre part les défenseurs d’une libéralisation de la règle, qui irait dans le sens d’un renouveau pittoresque (plus de détails, plus de couleurs). C’est cette voie qu’officialise le règlement de voirie du 13 août 1902, dont le principal rédacteur, Louis Bonnier, est aussi l’un des plus ardents défenseurs de la cause pittoresque.

Prévue depuis 1864 mais inaugurée le 7 février 1897 seulement par le président Félix Faure, la rue Réaumur est en effet devenue le fief du pittoresque avec l’ouverture, la même année, d’un concours récompensant ses plus remarquables façades, dont les propriétaires bénéficieraient d’une exonération de moitié de leurs droits de voirie.

© Simon Texier

© Simon Texier

Le 28 mars 1899 sont proclamés les résultats du concours des façades de la Ville de Paris : parmi les lauréats figure le Castel Béranger, qui fait l’objet dès avril d’une exposition dans les salons du Figaro. Le concours des façades de la Ville de Paris est organisé pour la première fois en 1897 (alors pour la seule rue Réaumur). Cet événement constitue le signe d’une transformation décisive du paysage parisien : les hauteurs et les saillies animent désormais les rues d’un Paris haussmannien jugé alors uniforme. Depuis plusieurs décennies déjà, le débat sur l’esthétique architecturale et urbaine de Paris oppose les partisans d’une hiérarchie entre les édifices publics et privés d’une part, et d’autre part les défenseurs d’une libéralisation de la règle, qui irait dans le sens d’un renouveau pittoresque (plus de détails, plus de couleurs). C’est cette voie qu’officialise le règlement de voirie du 13 août 1902, dont le principal rédacteur, Louis Bonnier, est aussi l’un des plus ardents défenseurs de la cause pittoresque.

Prévue depuis 1864 mais inaugurée le 7 février 1897 seulement par le président Félix Faure, la rue Réaumur est en effet devenue le fief du pittoresque avec l’ouverture, la même année, d’un concours récompensant ses plus remarquables façades, dont les propriétaires bénéficieraient d’une exonération de moitié de leurs droits de voirie.

Étendu à l’ensemble des constructions parisiennes, le concours des façades saura finalement, à l’image de la composition de ses jurys, récompenser les bâtiments (six par an) les plus variés, témoignant de l’exceptionnelle richesse du moment : on y retrouve l’Art nouveau d’Hector Guimard ou de Jules Lavirotte (29, avenue Rapp, 7e, 1901), l’éclectisme de Jacques Hermant (magasin « Aux Classes laborieuses », 85-87, rue du Faubourg-Saint-Martin, 10e, 1901) et d’Édouard Arnaud (hôtel particulier, 16, rue Octave-Feuillet, 16e, 1900), le Louis XVI de Joseph Cassien-Bernard et Paul Friesé (20, rue La-Fayette et 11, rue Pillet-Will, 9e, 1907) ou le mélange de rationalisme pittoresque et d’historicisme de Joseph Charlet et F. Perrin (43, rue des Couronnes, 20e, 1905), le style chargé de Charles Breffendilhe (18, rue Croix-des-Petits-Champs, 1er, 1898, détruit) ou celui délicatement épuré de Richard Bouwens van der Boijen (8, rue de Lota, 16e, 1899).

Maintenu jusqu’en 1938, le concours des façades n’aura cependant pas la même résonance entre les deux guerres : le débat sur la ville a évolué et Léandre Vaillat, dès 1918, dénonce l’erreur du Conseil municipal qui a cru, "de bonne foi, que la beauté d’un immeuble de rapport dépendait de son décor apparent".