La France des Trente Glorieuses

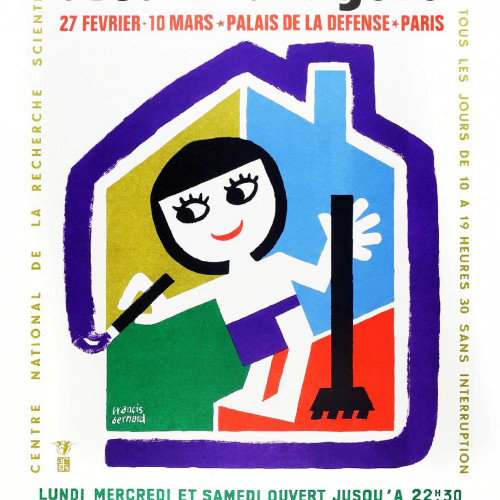

Le salon des arts ménagers au Palais de la Défense (CNIT)

L’inauguration du CNIT s’inscrit pleinement dans la période des Trente Glorieuses, les trois décennies qui suivent la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au lendemain de la guerre en effet, l’économie se porte très bien en raison de la reconstruction, l’industrialisation du pays et la forte croissance démographique due au pic de natalité appelé aussi baby-boom et à l’immigration.

Le CNIT se veut la vitrine de ce dynamisme économique : de nombreuses expositions y sont organisées pour exalter le génie industriel français, comme “Mécanelec”, le salon des arts ménagers, ou le salon nautique qui à chaque édition font l’événement et connaissent une fréquentation importante.

DR

DR

L’inauguration du CNIT en 1958 s’inscrit pleinement dans la période des Trente Glorieuses. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la forte croissance démographique (due au pic de natalité appelé aussi baby-boom et à l’immigration), la reconstruction et l’industrialisation du pays agissent telles des “coups de fouet” pour l’économie.

Plein-emploi et société de consommation

Au sortir de la guerre, le chômage est très faible. Avec cette période de plein-emploi, le pouvoir d’achat augmente et la société de consommation (exportée des États-Unis) se développe progressivement dans les années 1950. Le monde de la construction profite de cette embellie : de nombreux chantiers sont lancés à travers la France – qu’il s’agisse de logements, d’usines, d’équipements administratifs, de villes nouvelles surgissant de terre.

Premier choc pétrolier

Le premier choc pétrolier déclenche une crise mondiale. Il démarre dès 1971 avec une inflation record aux États-Unis, puis éclate en 1973, quand l’Égypte et la Syrie envahissent Israël, qui remporte en quelques jours la guerre du Kippour. Le cessez-le-feu est imposé par le conseil de sécurité de l’ONU. En réaction, les pays arabes rassemblés dans l’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) décident de quadrupler le prix du pétrole. L’objectif est d’obliger les pays occidentaux gros consommateurs de pétrole à faire pression sur l’État hébreu pour qu’il abandonne les territoires occupés depuis 1967.

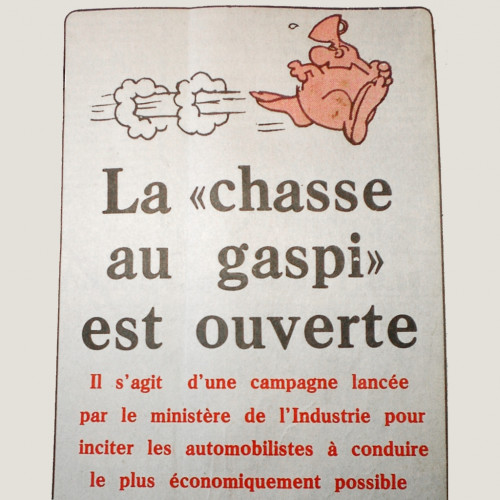

Les conséquences sont immédiates dans la plupart des pays industrialisés. Outre les mesures anti-gaspillage et la recherche de nouvelles sources d’énergie, c’est toute l’économie mondiale qui est ébranlée et subit inflation, chute de la croissance et hausse du chômage. Le contrecoup du choc pétrolier de 1973 se fait sentir jusqu’en 1979, date du second choc pétrolier.

Mais cette période des Trente Glorieuses s’achève avec le premier choc pétrolier en 1973. Dans un contexte géopolitique tendu (guerre du Kippour), le prix du baril est multiplié par 4. On fait à cette époque l’expérience, dans les pays développés, des premières pénuries de carburant. L’essor économique des Trente Glorieuses doit aussi être nuancé car les inégalités sont nombreuses. Ainsi, à quelques centaines de mètres du CNIT, vivent des centaines de familles dans les bidonvilles de Nanterre jusqu’au milieu des années 1970.

Essor des transports et urbanisme sur dalle

Avec la prospérité et la hausse du niveau de vie apparaît un phénomène nouveau : le développement des transports, qui suscite les plus importantes transformations dans la ville. La généralisation de la voiture conduit à la création d’axes routiers permettant une traversée rapide de la capitale : le boulevard périphérique, les voies sur berges (le long de la Seine). L’encombrement et la pollution générés par le trafic automobile sont toutefois déjà dénoncés par beaucoup : on envisage alors de créer des secteurs entiers aménagés au-dessus des nœuds routiers et ferroviaires et exclusivement réservés aux piétons. Ce que l’on appelle “l’urbanisme sur dalle” se retrouve dans deux grandes opérations à Paris. Les secteurs de Montparnasse et de La Défense sont mis en travaux à peu près en même temps. On y retrouve la création d’un espace central entièrement piéton, l’élévation d’une ou de plusieurs tours de bureaux et surtout une connexion souterraine avec les grands réseaux, y compris avec le RER (Réseau express régional) qui se développe justement à cette période.

Les trois vies du CNIT

Le salon nautique international au CNIT de la Défense

L’inauguration du CNIT en 1958 s’inscrit pleinement dans la période des Trente Glorieuses. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la forte croissance démographique (due au pic de natalité appelé aussi baby-boom et à l’immigration), la reconstruction et l’industrialisation du pays agissent telles des “coups de fouet” pour l’économie.

Le CNIT se veut la vitrine de ce dynamisme économique : de nombreuses expositions y sont organisées pour exalter le génie industriel français, comme “Mécanelec”, le salon des arts ménagers, ou le salon nautique qui à chaque édition font l’événement et connaissent une fréquentation importante.

© BnF

© BnF

Appelé à devenir la grande halle des expositions par les vœux de son principal promoteur Emmanuel Pouvreau, le CNIT subit au fil des années les conséquences de ces évolutions.

Le plan d’aménagement de La Défense évolue au fil des travaux et la grande voie rapide qui devait assurer la continuité avec l’axe historique de Paris n’est finalement pas construite. La circulation automobile est enterrée et le CNIT se voit placé au-devant d’une immense esplanade sans réelle capacité de stationnement.

La crise économique dans les années 1970 marque la fin d’une époque. L’heure n’est plus aux grandes expositions commerciales qui vantent le génie industriel de la France. Le CNIT apparaît, aux yeux de l’opinion publique, de plus en plus comme une coquille vide jusqu’en 1989. De plus, l’aménagement de la grande esplanade de La Défense a pour conséquence l’élévation d’une dalle piétonne (sous laquelle toute la circulation automobile et ferroviaire est reléguée) et le rehaussement général du sol : le CNIT semble s’enfoncer sous cette dalle, perd de la lumière et surtout de l’attractivité.

En 1985, la construction de la Grande Arche de La Défense à quelques centaines de mètres relance l’idée d’une restructuration du CNIT. Le Centre national des industries et des techniques devient le Centre des nouvelles industries et technologies, et sa transformation est confiée aux architectes Michel Andrault et Pierre Parat, chargés de créer sous la coque de béton un palais des congrès, un centre commercial, des bureaux, un hôtel de standing, un centre d’affaires international (tel le World Trade Center)… Toutes ces activités conduisent à un partitionnement de l’immense volume. Vingt ans plus tard, une autre rénovation fait entrer le CNIT dans sa troisième vie. Les espaces créés par Andrault et Parat sont respectés mais les murs rideaux pensés par Jean Prouvé qui avaient été transformés entre-temps sont retrouvés pour garantir à l’intérieur du CNIT le maximum de lumière naturelle.