Un axe historique : de la voie royale à La Défense

Depuis le Louvre en regardant vers l’ouest de Paris, une immense perspective s’ouvre sur une dizaine de kilomètres. L’effet est particulièrement saisissant grâce aux arcs successifs qui ponctuent ce que l’on appelle parfois l’axe historique de Paris : l’arche du Carrousel, l’Arc de Triomphe et enfin la Grande Arche de La Défense.

Arc de triomphe du Carrousel

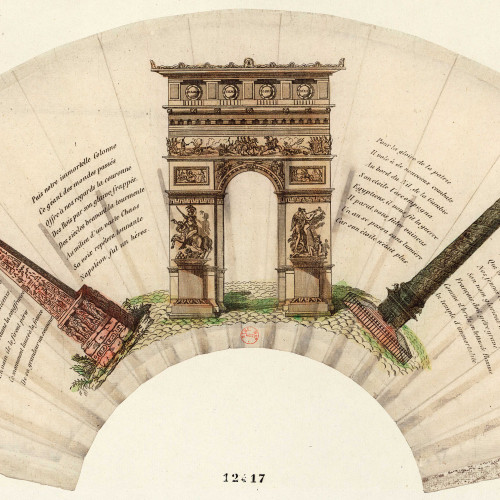

Éventail représentant les travaux de Napoléon ier dans Paris : l’Obélisque, l’Arc de Triomphe et la colonne Vendôme

Napoléon veut donner à Paris des accents romains : temples entourés de colonnes (Bourse et Madeleine), arcs de triomphe, colonne commémorative (Vendôme) imitant celle de Trajan. Aucun édifice de prestige n’est achevé à la chute de l’Empire. Mais, si quelques programmes, telle la Madeleine, sont remis en question, la Restauration et la Monarchie de Juillet terminent l’œuvre napoléonienne, avant que le neveu de Bonaparte, le futur Napoléon III, ne restaure à son tour une politique des grands travaux avec le préfet Haussmann.

La voie royale

Partant de la statue équestre de Louis XIV au Louvre (juste devant la pyramide de Ieoh Ming Pei), poursuivant dans le jardin des Tuileries, puis par l’avenue des Champs-Élysées et l’avenue de la Grande-Armée, cet axe existe depuis le 17e siècle. À la demande de Louis XIV, le jardinier du roi André Le Nôtre transforme le jardin des Tuileries et l’ouvre sur une grande allée plantée, baptisée avenue des Champs-Élysées. Par la suite, d’autres aménagements ponctuent la voie royale : la place Louis-XV, appelée place de la Concorde à la Révolution française et où a été déposé l’obélisque ramené de Louxor par Napoléon Ier, ou encore l’Arc de Triomphe, construit au milieu du rond-point créé par Le Nôtre plus d’un siècle auparavant. En 1950, le choix du site de La Défense pour implanter un grand quartier d’affaires s’inscrit dans la parfaite continuité de cette voie royale.

Immeuble type Palais-Royal à La Défense

À La Défense, l’un des architectes en chef de ce nouveau quartier, Robert Camelot, prévoyait sur le plan-masse de juin 1960 plusieurs groupes d’immeubles, tous conçus selon le même principe : le “Palais royal”. Comme dans le lotissement parisien de Victor Louis, la composition est entièrement refermée autour d’un jardin central. Un seul des quatre immeubles prévus en bordure de l’esplanade sera finalement réalisé : la résidence Lorraine (1969), qui rassemble 112 logements HLM. Selon une trame conforme à celle des infrastructures du quartier (6, 30 m), Camelot dispose autour du jardin la partie “jour” des appartements, toutes les chambres étant alignées sur les façades extérieures. Posé sur pilotis, le bâtiment est composé d’un entresol et de trois étages ; ses façades sont traitées en béton brut à l’extérieur et revêtues de grès émaillé à l’intérieur.

© Simon Texier

© Simon Texier

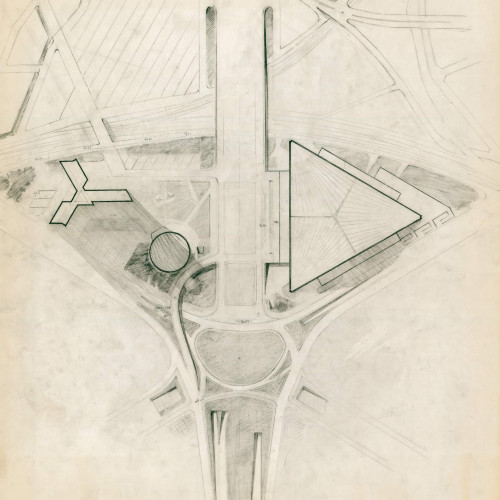

Plan d’aménagement du quartier de La Défense

En parallèle à l’inauguration du CNIT en 1958, la fondation de l’Établissement public pour l’aménagement de La Défense est actée le 9 septembre 1958. Son objectif est de construire sur le secteur de La Défense toute l’infrastructure nécessaire pour l’émergence d’un quartier d’affaires où se concentrent les sièges des grandes entreprises. À l’origine, le quartier devait être traversé par une grande voie rapide. Celle-ci est finalement enterrée. Elle correspond aujourd’hui à l’autoroute urbaine A14. Les urbanistes Robert Auzelle et Paul Herbé ont en effet décidé de créer une dalle – l’esplanade de La Défense – entièrement piétonne. Le quartier est “encerclé” par la N13, appelée aussi “boulevard circulaire de La Défense” et mis en service en 1971.

© Fonds Zehrfuss. Académie d’architecture/Cité de l’architecture et du patrimoine/Archives d’architecture du XXe siècle

© Fonds Zehrfuss. Académie d’architecture/Cité de l’architecture et du patrimoine/Archives d’architecture du XXe siècle

La Défense : naissance d’un grand quartier d’affaires

En parallèle à l’inauguration du CNIT en 1958, la fondation de l’Établissement public pour l’aménagement de La Défense est actée le 9 septembre 1958. Son objectif est de construire sur le secteur de La Défense toute l’infrastructure nécessaire pour l’émergence d’un quartier d’affaires où se concentrent les sièges des grandes entreprises. À l’origine, le quartier devait être traversé par une grande voie rapide. Celle-ci est finalement enterrée. Elle correspond aujourd’hui à l’autoroute urbaine A14. Les urbanistes Robert Auzelle et Paul Herbé ont en effet décidé de créer une dalle – l’esplanade de La Défense – entièrement piétonne. Le quartier est “encerclé” par la N13, appelée aussi “boulevard circulaire de La Défense” et mis en service en 1971.

Ce qui est aujourd’hui le premier quartier d’affaires d’Europe semble avoir surgi de terre à une vitesse fulgurante. Jusqu’en 1958, La Défense est une petite colline située entre les communes de Puteaux, Courbevoie, Nanterre et La Garenne-Colombes. Essentiellement rural jusqu’à la fin du 19e siècle, le paysage de La Défense se compose de fermes et de champs.

C’était la banlieue parisienne qui s’était constituée depuis le 19e siècle : des quartiers de pavillons en pierre de meulière avaient peu à peu pris le pas sur les fermes et les prés. Au début du 20e siècle les premiers bouleversements sont particulièrement visibles : l’industrie textile, métallurgique et automobile gagne les coteaux ouest de la Seine, de Boulogne-Billancourt à Suresnes. Les usines et hangars remplacent les propriétés agricoles. Les pavillons de meulière s’élèvent aussi peu à peu pour loger une population ouvrière nombreuse. Celle-ci est délogée dans les années 1950 pour laisser place au grand projet de La Défense. Les maisons en meulière sont détruites au bulldozer tandis que le CNIT, puis les tours s’élèvent pour ne laisser presque plus de trace de l’histoire de La Défense.