Moments d’histoire

Portrait d’Henri IV

Henri IV, qui règne sur la France de 1589 à 1610, lance de grands travaux afin de faire de Paris l’une des plus belles villes d’Europe. La place des Vosges, dite alors "place Royale", fait partie intégrante de ce projet. Lors de sa jeunesse, Henri IV participe aux guerres de religion qui opposent alors catholiques et protestants, et échappe de peu aux sanglants massacres de la Saint-Barthélemy. Pour être couronné roi de France, il se convertit au catholicisme. Avec l’Édit de Nantes, en 1598, il contribue ensuite à ramener la paix entre les deux clans. Son image devient alors celle du "bon roi", soucieux du bien-être de ses sujets. Avec son ministre Sully, il assainit les finances du royaume. Il est assassiné en 1610 par Ravaillac.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

La cathédrale de Chartres occupe une place particulière dans l’histoire de France. Elle est le cadre de plusieurs événements décisifs.

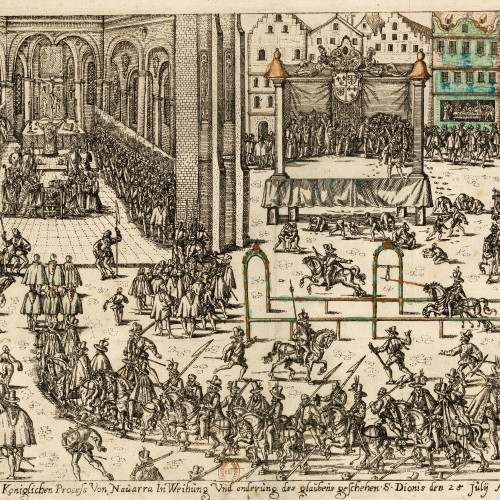

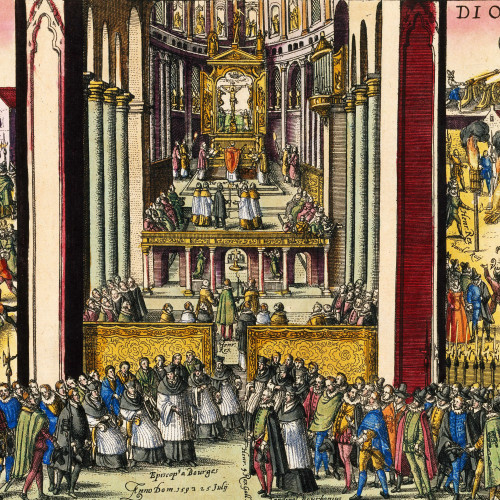

Le sacre royal d’Henri IV

La cathédrale de Chartres apparaît comme une alternative à Reims sous la royauté ; elle permet de résoudre le problème du sacre d’Henri IV. Henri de Navarre hérite du trône de France lorsque son cousin le roi de France Henri III meurt assassiné par un moine fanatique, Jacques Clément, le 2 août 1589. Fils d’Antoine de Bourbon et de Jeanne d’Albret, il est de confession protestante. Mais dans un pays à majorité catholique, et en pleine guerre de religion, son couronnement est contesté. Une guerre civile éclate. Henri de Navarre comprend que la guerre ne s’arrêtera que si la majorité du peuple reconnaît son autorité : pour la sixième fois de sa vie, il change de religion et se convertit au catholicisme le 25 juillet 1593.

Son passé religieux, tantôt catholique lorsqu’il était sous la tutelle de son père, tantôt protestant sous celle de sa mère, l’empêche d’être sacré à Reims, comme le veut la tradition héritée de Clovis. Il est donc intronisé roi de France le 27 février 1594 en la cathédrale Notre-Dame de Chartres. Ce sacre permet à Henri IV d’asseoir son autorité dans le royaume de France et d’œuvrer pour la protection de la minorité protestante en ratifiant l’Édit de Nantes le 30 avril 1598.

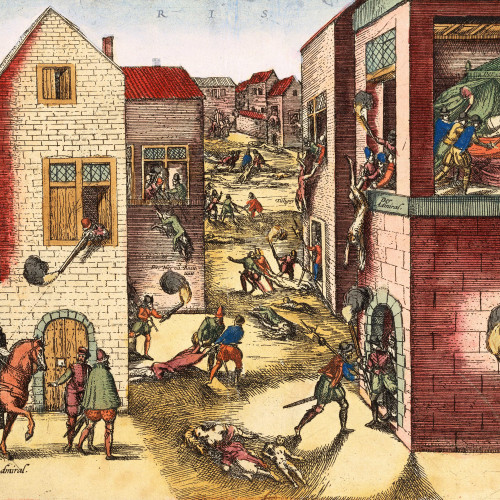

Massacre de la Saint-Barthélemy

La Saint-Barthélemy est l’épisode le plus connu et le plus sanglant des guerres de religion qui marquent le 16e siècle. Dans la nuit du 23 au 24 août 1572 à Paris, les protestants sont massacrés par les hommes du roi Charles IX. Dans la semaine qui suit, entre 5 000 et 10 000 protestants, hommes, femmes et enfants, sont assassinés dans toute la France.

Ces tueries s’inscrivent dans un contexte général de tensions entre les communautés religieuses. Mais elles ont aussi des causes plus immédiates.

La sœur du roi, Marguerite de Valois, va épouser le protestant Henri de Navarre, futur Henri IV. Catherine de Médicis persuade alors son fils, le roi Charles IX, qu’il est menacé par un complot des nobles protestants venus assister au mariage. Profitant de leur présence, Charles IX ferme les portes de la ville et les fait assassiner en pleine nuit. L’amiral de Coligny, l’un des chefs de la minorité religieuse, est tué dans son lit. Le peuple de Paris se joint au massacre, qui s’étend ensuite à la France entière.

Le massacre de la Saint-Barthélemy ouvre la quatrième guerre de religion entre protestants et catholiques français.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Abjuration de Henri IV (25 juillet 1593) à la basilique Saint-Denis

Notre-Dame de Chartres et la Révolution

Édit de Nantes

Sacré roi en 1594, et converti au catholicisme pour des raisons politiques, Henri IV met fin aux guerres de religion en signant l’Édit de Nantes le 13 avril 1598. Avec ce texte, les 1,2 million de protestants français (sur une population totale de 18 millions) obtiennent un statut et des droits.

L’Édit de Nantes organise l’exercice du culte protestant : leur liberté de conscience est reconnue. Mais leur liberté de culte est restreinte et les lieux de cultes limités.

Il leur accorde aussi des “places de sûreté” (villes fortifiées où ils peuvent trouver refuge) un peu partout en France : Grenoble, La Rochelle, Montpellier, Nîmes ou Uzès. Les seigneurs protestants ont aussi le droit d’y établir des troupes. Enfin, il permet l’accès aux emplois royaux, pour une plus grande égalité civique.

Ces privilèges créent une sorte d’État dans l’État : la force politique protestante est désormais capable de bloquer les projets de monarchie absolue des rois de France. C’est pour cette raison que Louis XIV révoquera l’Édit de Nantes par l’Édit de Fontainebleau en 1685.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

L’édifice n’est pas épargné par la Révolution et, comme la Basilique Saint-Denis, Notre-Dame de Chartres est vandalisée en 1793. Les dommages sont matériels : tout le métal de la cathédrale, jusqu’aux cloches, est fondu pour servir à l’armement de l’armée. Ils sont aussi artistiques : la Vierge noire de la crypte, Notre-Dame-de-sous-Terre, est brûlée. D’autres trésors de la cathédrale subissent un sort semblable. La châsse en bois de cèdre plaquée d’or et couverte de pierreries qui renfermait la relique est forcée. Le riche ornement disparaît alors que la relique elle-même est partagée entre les commissaires de la Révolution. Une partie est toutefois restituée à la cathédrale lors de la Restauration.

L’incendie de 1836

Le 4 juin 1836, un feu accidentel se déclare dans la cathédrale et détruit toute la toiture de bois et de plomb. La charpente, si complexe qu’elle était surnommée "la forêt", est remplacée par du fer et le plomb de couverture par des plaques des cuivre. Celles-ci, au contact de l’air, vont s’oxyder jusqu’à offrir à la toiture cette couleur verte si caractéristique.

Malgré les aléas de l’histoire, la cathédrale de Chartres demeure l’une des cathédrales gothiques les mieux conservées. Elle obtient d’ailleurs d’être le premier monument classé au patrimoine mondial de l’Unesco en 1979. D’autres cathédrales françaises suivront, comme la cathédrale de Reims en 1991.