Histoire de la cathédrale

Le sacramentaire de Charles le Chauve

Au cours de la dynastie carolingienne, les arts et les lettres connaissent un développement sans précédent. Les empereurs possèdent des bibliothèques et y collectionnent des manuscrits aussi rares que précieux, richement enluminés et reliés avec un luxe extraordinaire. Le sacramentaire est un livre liturgique qui rassemble les prières, formules et rites célébrés par l’officiant au cours de la messe. Celui de Charles le Chauve constitue l’un des chefs-d’œuvre de l’art carolingien.

Il se distingue par sa décoration luxueuse inspirée des motifs de l’Antiquité et des reliures d’orfèvrerie contemporaines, son écriture à l’encre d’or, avec des initiales dorées se détachant sur des fonds pourpres, et ses peintures pleines pages.

Le sacramentaire de Charles le Chauve est un manuscrit incomplet qui a vraisemblablement été exécuté pour ce dernier à l’occasion de son couronnement comme roi de Lotharingie. La perte de ce territoire l’année suivante pourrait expliquer pourquoi le sacramentaire n’a jamais été achevé.

© BnF

© BnF

Notre-Dame de Chartres est réputée être la cathédrale la plus représentative et la plus complète du style gothique, mais elle témoigne également de la continuité entre l’architecture romane et gothique. Ouvert en 1194, le chantier de la cathédrale gothique est connu pour sa rapidité, puisqu’en 1226, le gros œuvre est achevé. Toutefois, on ne saurait réduire son histoire à ces seules trente-deux années.

La cathédrale primitive

La cathédrale de Chartres n’a pas été construite ex-nihilo, elle s’inscrit sur l’emplacement d’anciens édifices religieux. La cathédrale actuelle serait bâtie à l’endroit même où, au premier siècle de notre ère, les premiers chrétiens de la ville furent martyrisés et jetés dans un puits. La tradition orale rapporte qu’une fois leurs corps sortis du puits, l’eau serait devenue miraculeuse, faisant de l’endroit un lieu de pèlerinage, où on établira bientôt une basilique.

Des traces de l’église construite au 9e siècle ont également étaient retrouvées. L’évêque Gislebert fait en effet construire une nouvelle église après la destruction de l’église précédente par les Vikings en 958. Cette basilique connaîtra un grand succès auprès des pèlerins grâce à la présence de la "Sainte Tunique", offerte par Charles le Chauve, en 876. Aussi appelée "Sainte chemise", cette relique aurait appartenu à la Vierge Marie qui la portait le jour de la naissance du Christ. La présence de cette relique a un réel impact sur le développement de la basilique, puis sur l’architecture de la cathédrale qui la remplace. Les pèlerins sont nombreux à venir : l’édifice religieux doit donc accueillir à la fois ces voyageurs ponctuels, venus se recueillir, et assurer aux paroissiens locaux un accès à leur lieu de culte.

De la cathédrale romane à la cathédrale gothique

En 1020, un incendie détruit la basilique primitive. L’évêque Fulbert fait construire une cathédrale romane, consacrée en 1037, dont la crypte est décorée de peintures. Celle-ci connaîtra quelques modifications au fil du temps, telle que l’allongement de la nef et la construction d’une seconde tour occidentale. En 1194, un nouvel incendie détruit l’édifice. Seules la crypte, dans laquelle est conservée la relique de la "sainte chemise", et la façade occidentale sont épargnées. Les parties en bois, comme la charpente, ne résistent pas aux flammes. Cet accident ouvre le chantier de la cathédrale gothique que nous connaissons aujourd’hui et qui conserve les héritages des édifices passés. La nécessité de se prémunir contre les ravages des incendies est l’une des raisons de la percée du style gothique et de ses voûtes en pierre.

Statues de l’évêque Fulbert entre deux diacres

Fulbert est l’évêque de Chartres en 1006 jusqu’à sa mort en 1028. Il fait autorité auprès des puissants réglant aussi bien des questions de droit canonique que des conflits de vassalité.

Lorsque, en 1020, la cathédrale et une partie de la ville sont détruites par un incendie, Fulbert lance le chantier de reconstruction.

Aux sept arts libéraux enseignés à Chartres, Fulbert ajoute l’enseignement du droit et celui de la médecine (qui est devenue une des spécialités de l’école chartraine depuis la fin du 10e siècle).

Réputée savante, l’Ecole de Chartres sous Fulbert attire des élèves provenant parfois de toute l’Europe chrétienne.

© BnF

© BnF

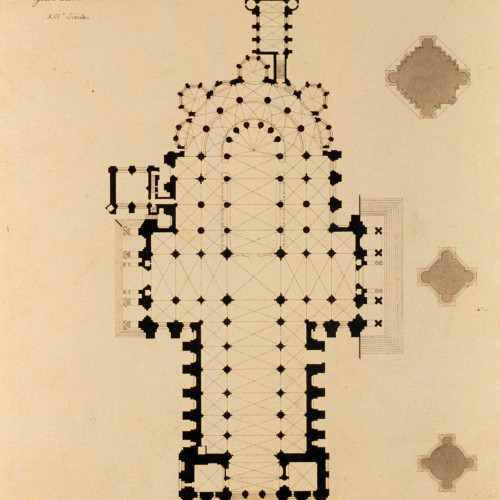

Plan de Notre-Dame de Chartres

La nouvelle cathédrale dispose d’un double déambulatoire et de sept chapelles. Le chœur est long de quatre travées, pour accueillir les soixante-douze chanoines qui doivent y siéger. Un transept fait également son apparition. Il est particulièrement développé, afin de permettre le passage des processions solennelles qui le traversent lors des fêtes liturgiques.

Le chantier est connu pour sa rapidité, puisque débuté en 1194, le gros œuvre est achevé en 1226. La crypte du 11e siècle, épargnée par l’incendie de 1194, ordonne le plan de la nouvelle cathédrale et donne la mesure de sa longueur et de sa largeur. Les points d’appui sont imposés par l’écartement des deux couloirs de la crypte, donnant à la nef une portée exceptionnelle de 16, 40 m : c’est la plus large parmi les cathédrales gothiques.

La nouvelle cathédrale dispose d’un double déambulatoire et de sept chapelles. Le chœur est long de quatre travées, pour accueillir les soixante-douze chanoines qui doivent y siéger. Un transept fait également son apparition. Il est particulièrement développé, afin de permettre le passage des processions solennelles qui le traversent lors des fêtes liturgiques. La nouvelle cathédrale vient se superposer à la crypte romane. Accessible par le portail sud, cette crypte connue sous le nom de Notre-Dame-Sous-Terre est la plus grande église souterraine médiévale.

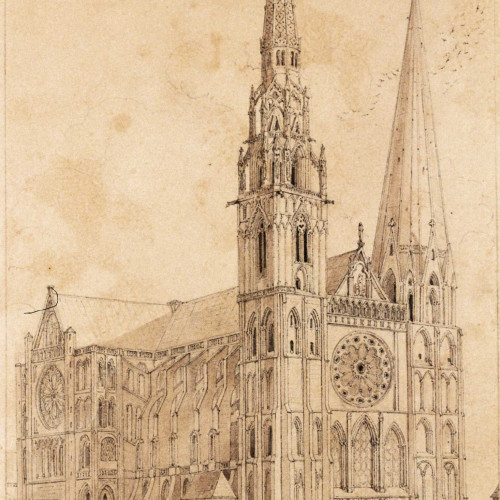

Cathédrale Notre-Dame de Chartres

La façade de Chartes est un mélange d’éléments romans (notamment les portails) et gothiques, dont témoigne la dissymétrie des deux tours. L’austérité de la flèche de pierre du vieux clocher, au sud, datant du 12e siècle contraste avec le gothique flamboyant de la flèche plus récente au nord.

Le centre de la façade est composé de quatre niveaux : les trois portails et la claire-voie de trois baies ont été conservés de l’ancienne façade romane, tandis que la rose et la galerie des rois de Juda, comme à Notre-Dame de Paris, ont été ajoutées au 13e siècle. Au-dessus, on aperçoit le pignon de la nef.

© BnF

© BnF

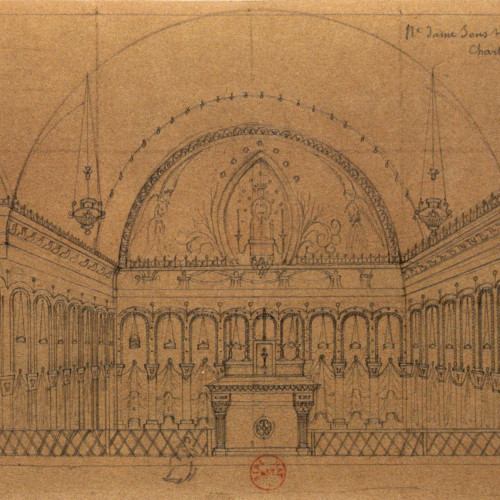

Notre-Dame sous terre à Chartres

La nouvelle cathédrale gothique de Chartres, édifiée entre 1194 et 1226, vient se superposer à la crypte romane. Accessible par le portail sud, cette crypte connue sous le nom de Notre-Dame-Sous-Terre est la plus grande église souterraine médiévale.

Les états primitifs de Notre-Dame sous terre n’ont pas été documentés. Il est donc difficile de savoir à quoi cette crypte pouvait ressembler. Ce dessin du 19e siècle permet néanmoins d’apprécier la richesse des décorations.

© BnF

© BnF

Une cathédrale, trois portails

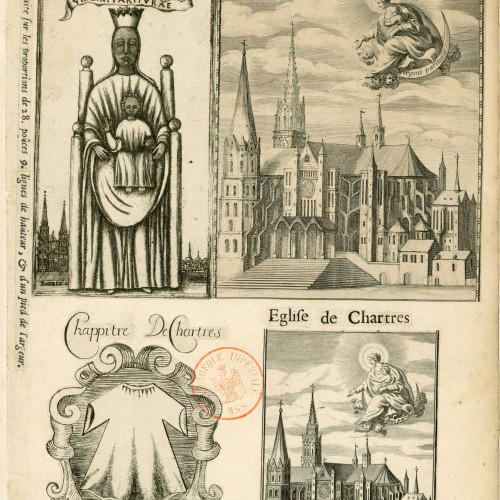

Vues de l’Eglise de Chartres. La Vierge noire. Relique de la Sainte Tunique.

La cathédrale est desservie, ce qui n’est pas fréquent, par trois portails donnant au nord, au sud et à l’ouest. Le plus ancien est le portail ouest, aussi appelé le portail royal repris de l’ancienne cathédrale. Il a été épargné par les flammes en 1194. Son style est donc plus ancien : l’esthétique romane y domine, même si des traces d’influence byzantine y sont visibles.

Les éléments bibliques et les signes géométriques et mathématiques réunis sur le portail témoignent de la volonté des maîtres d’ouvrages de faire cohabiter et se nourrir mutuellement la foi et la science. Cette philosophie est caractéristique de ce que l’on appellera l’école de Chartres. Elle sera développée dans les écrits d’un célèbre évêque de Chartres, Jean de Salisbury (1115-1185).

Suite à la reconstruction de 1194, deux portails sont ajoutés au transept. Le portail sud est dédié au Jugement dernier, tandis que le portail nord est dédié au triomphe de la Vierge. Il est érigé entre 1198 et 1224. L’influence de la statuaire gothique y est plus forte : les visages se font expressifs. Lors d’un programme de restauration au début des années 2 000, des traces de polychromies ont été découvertes, ce qui laisse imaginer que le portail était peint – ou au moins ses statues.

Statues du portail Royal de la Cathédrale de Chartres

Cathédrale Notre-Dame de Chartres : entrée latérale portail Nord

Dans les ébrasements du portail central, on trouve des statues colonnes représentant, de l’intérieur vers l’extérieur, à gauche : David, Aaron, Moïse, Abraham, Isaac, Melchisédech ; à droite : Isaïe, Jérémie, Siméon, Saint-Jean-Baptiste et Saint Pierre.

Le portail oriental (à gauche) représente des scènes de la Nativité du Christ. Au tympan de ce portail, on trouve l’adoration des mages et au linteau la nativité et l’annonce aux bergers. Dans les voussures, on peut voir les Vierges sages et les vierges folles et sages, les vertus cardinales - force, prudence, justice, tempérance - et les vertus théologales - foi, charité, humilité, espérance. Les ébrasements comportent des scènes précédant l’incarnation du Christ : l’Annonciation et la Visitation.

Le portail occidental est consacré à l’Ancien Testament. Le tympan montre notamment la mise à l’épreuve de Job tandis que le linteau retrace le Jugement de Salomon.

La cathédrale est achevée quelques années plus tard avec la mise en place des roses au nord, en 1230, et en 1234, au Sud. La consécration, sous le nom de Notre-Dame, peut alors avoir lieu en 1260, en présence de Saint Louis.

Copie d’un vitrail de Notre-Dame de Chartres

Les arcs-boutants de la cathédrale Notre-Dame de Chartres

C’est à Chartres que l’arc-boutant s’intègre dès l’origine à la construction de la cathédrale. Les étais extérieurs obliques en bois utilisés par les maîtres ouvriers dans la construction des voutes sont ainsi pérennisé et intégrés en pierre dans la structure de l’architecture gothique. La poussée des voutes étant reportées des murs sur les arcs boutants, il devient possible de percer ces murs et d’ouvrir de larges baies en partie haute des églises, afin d’éclairer abondamment l’intérieur à travers les vitraux. Les arcs-boutants servent aussi à l’évacuation de l’eau de pluie tombée sur le toit.

La cathédrale gothique

La cathédrale compte un certain nombre de nouveautés : les voûtes sur croisées d’ogives sont à plan "barlong" (en forme de rectangle allongé) : chaque clé de voûte correspondant à quatre arcs diagonaux, à l’intérieur d’un module de forme rectangulaire.

Au point le plus élevé, les voûtes atteignent 37 m de hauteur, ce qui représentera pendant quelques années un record de hauteur. Pour la première fois à Chartres, les constructeurs décident que tout le système de stabilité reposera sur l’emploi d’arcs-boutants pour libérer l’espace intérieur de la cathédrale.

Conformément à l’esprit de l’architecture gothique, la cathédrale fait la part belle à la lumière. Les fenêtres hautes sont composées de deux lancettes (fenêtre très haute et allongée terminée par un arc brisé), surmontées d’une large rose.

Des marques du gothique flamboyant

Notre-Dame de Chartres

La cathédrale Notre-Dame de Chartres est la cathédrale gothique la plus représentative, la plus complète et la mieux conservée avec son dallage orné d’un labyrinthe, plus de 600 sculptures et 2 500 m2 de vitraux pour la plupart d’origine.

La cathédrale de style gothique a été construite en seulement trente ans, sur les ruines d’une précédente cathédrale romane, détruite lors d’un incendie en 1194. Grand lieu de pèlerinage, elle domine la plaine de la Beauce, visible à plus de dix kilomètres de distance.

• 15 000 personnes peuvent trouver une place debout (à raison de 3 personnes par m2)

• hauteur sous voûte : 37, 50 m

• hauteur du clocher sud : 103 m

• hauteur du clocher nord : 114 m

• longueur intérieure : 130 m

• largeur du vaisseau central de la nef : 16, 40 m (contre 12 m pour Notre-Dame de Paris)

• largeur de la nef avec les bas-côtés : 33 m

• le chœur de 650 m2 est le plus vaste de France

• Le transept de 63, 4 m est le plus long de France

• Une des plus grandes roses (vitrail circulaire) au monde (13,36 m de diamètre contre 13,1 m pour Notre Dame de Paris)

• 175 représentations de la Vierge

• Près de 9 000 personnages représentés par des statues ou des vitraux

• 3 500 statues.

• 176 verrières et 2 600 m2 de vitraux

© Ludvig14, CC BY-SA 4.0

© Ludvig14, CC BY-SA 4.0

En 1506, la flèche du côté Nord de la façade brûle. Elle est remplacée par le maître d’œuvre Jehan le Texier (aussi connu sous le nom de Jehan de Beauce) dans un style flamboyant. En 1513, Jehan le Texier fait construire une fine dentelle de pierre. En effet, à la fin du 13e siècle, les efforts se concentrent sur le renouvellement du décor.

L’architecture des cathédrales est arrivée à un stade où elle ne peut plus vraiment évoluer au Nord de la France, la plupart des édifices étant déjà construits. Le style flamboyant voit alors le jour : il se caractérise par une certaine surcharge d’ornements. Les décors et les frises à base de motifs de torsades ou de flammes deviennent exubérants. C’est d’ailleurs ce dernier motif, la flamme, qui donne son nom au nouveau style.