Les outils du maçon à travers les âges

En fonction des matériaux utilisés, des époques et des spécialisations, les outils du maçon varient. Toutefois, un certain nombre d’outils restent communs à travers les siècles. On peut les découvrir dans les publications encyclopédiques, mais aussi sur les nombreuses images qui, depuis le Moyen Âge, mettent en scène le maçon sur le chantier.

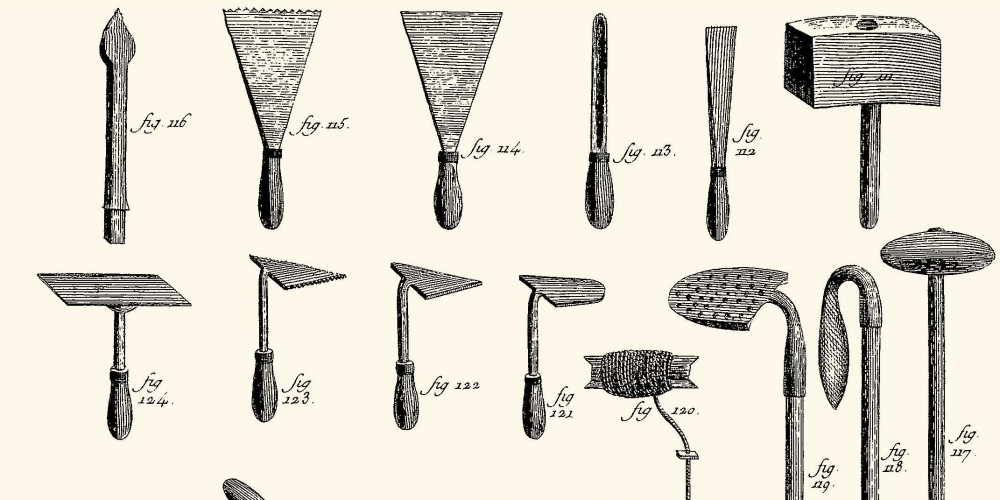

Les outils du maçon dans l’Encyclopédie

Fig. 112 : le maillet

Fig. 120 : le fil à plomb

Fig. 121 à 123 : la houe

Fig. 125 à 127 : les truelles

Fig. 132 : la pelle en bois

Fig. 134 : la hotte

Fig. 135 : la brouette

Fig. 138 : l’auge

Fig. 141-142 : le bard et la civière pour le transport

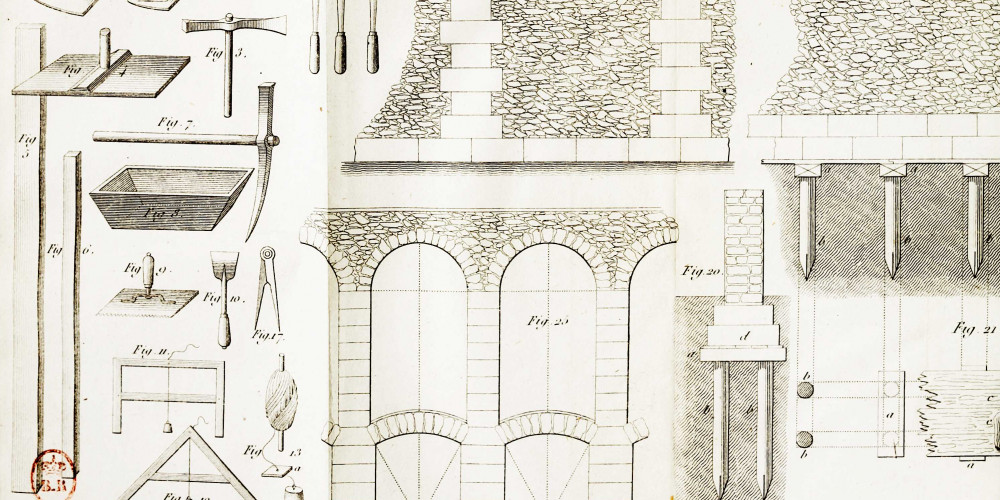

Les outils du maçon dans une encyclopédie du 19e siècle

Au 19e siècle, les manuels Roret ambitionnent de mettre les sciences et les techniques de l’époque à la portée de tous. Plus de 300 volumes abondamment illustrés paraissent, et remportent un succès considérable. Le volume consacré au maçon-plâtrier, au carreleur et au paveur présente les principaux outils indispensables à la maçonnerie. On peut y reconnaître :

Fig. 1 et 2 : la truelle en cuivre

Fig. 3 : le têtu de maçon à taillant long

Fig. 4 : la taloche en bois

Fig. 5 et 6 : les règles

Fig. 7 : le pic à roc, voire le marteau à démolir ou la martelette de maçon

Fig. 8 : l’auge

Fig. 9 : le platoir cranté

Fig. 12 : l’archipendule

Fig. 13 : le fil à plomb

Fig. 17 : le compas

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

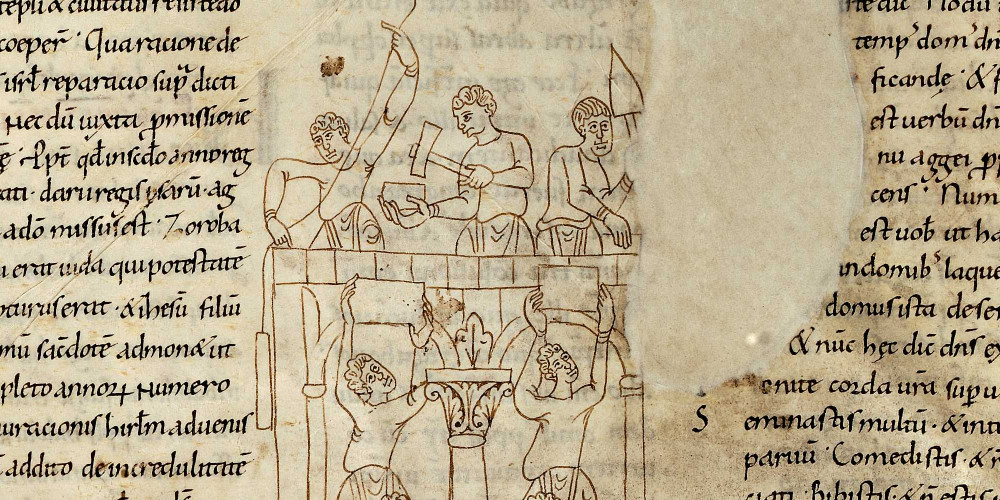

Plusieurs modèles de truelles

Instrument emblématique du maçon, la truelle apparaît fréquemment dans les représentations du Moyen Âge. Cet outil ressemble à une petite pelle. Elle se compose d’un manche coudé et d’une spatule mince qui prend une forme arrondie, triangulaire ou carrée. La truelle est utilisée pour la préparation, le mélange, la pose et le lissage du mortier ou du plâtre.

Le maçon possède généralement plusieurs modèles de truelle, de tailles et de formes différentes (truelle à col de cygne ou truelle triangulaire plus particulièrement réservée au mélange du mortier). Ici, deux maçons tiennent une truelle à la main, un autre vérifie l’aplomb de l’édifice avec un fil à plomb.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

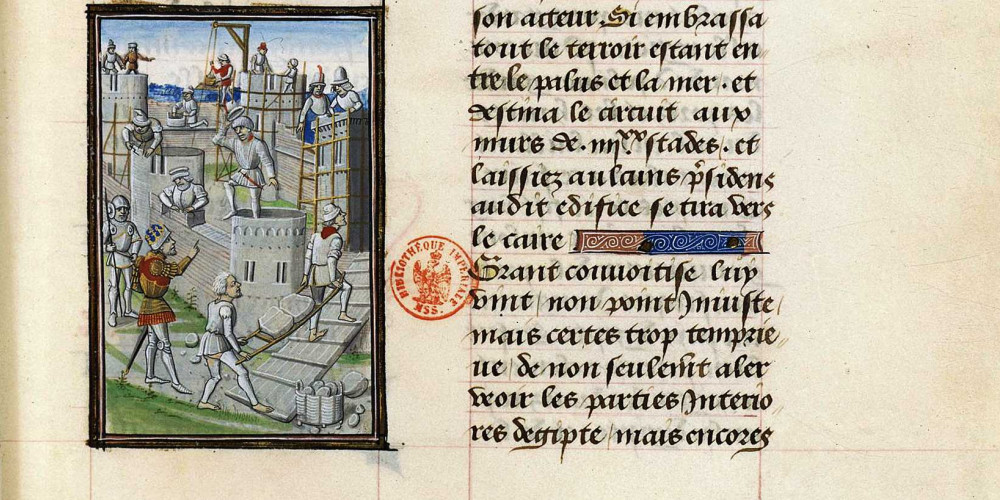

Trois maçons au travail

Trois maçons œuvrent simultanément. Celui de gauche pose du mortier avec sa truelle, un autre tient un large bloc qu’il s’apprête à placer. Le montage est donc fait à trois endroits. Le squelette de l’édifice est effectué avant l’élévation du mur ce qui correspond à la technique d’entassement.

© Bibliothèque nationale de France

La taloche

Le mot “taloche” vient de l’ancien français : au Moyen Âge, “taloche” signifiait “petit bouclier”. Dans le vocabulaire du bâtiment, c’est une plaque en métal, en bois ou en plastique, pourvue d’un manche. Une petite quantité de mortier, de plâtre ou de tout autre enduit y est déposée pour être utilisée sur-le-champ. Ses petites dimensions la rendent facilement manipulable : lorsqu’il travaille, le maçon peut tenir d’une main la truelle et de l’autre la taloche (un peu comme un peintre qui tient d’une main un pinceau et de l’autre sa palette). Ce support sert aussi à “talocher”, c’est-à-dire à lisser le mortier lorsque c’est nécessaire.

À gauche de l’image, des couvreur de tuiles sont au travail, assis à cheval sur la charpente, le marteau et les clous à la main.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Marteaux, massettes, maillets et bouchardes

Le maçon est aussi souvent figuré un marteau ou un maillet à la main. Le manche de ces outils sert à caler une pierre ou bien à l’enfoncer dans le mortier.

Ici, un maçon retaille une pierre sur son lieu de pose. Un autre pose un bloc après avoir étalé le mortier avec sa truelle. Un dernier vérifie la verticalité de la construction à l’aide d’un fil à plomb à très grande massette.

Le fil à plomb

L’auge

L’auge, ou gamatte, peut prendre diverses formes et dimensions. Elle permet de conserver et transporter le mortier, le plâtre ou tout autre enduit, mais aussi des moellons ou des briques.

Le maçon doit en posséder plusieurs exemplaires. Ces auges sont rectangulaires, ovales ou circulaires, et d’une grande diversité dans leurs dimensions. Portés sur l’épaule, ces récipients sont parfois munis d’un manche, adoptant alors la forme d’une raquette plus ou moins évidée. Des paniers, généralement de forme arrondie, ou des hottes servent également à transporter moellons, briques et tuiles. Ici, le mortier est transvasé à l’aide d’une pelle en bois dans des auges ovales portées sur une épaule.

© Bibliothèque nationale de France

La civière, outil de transport des matériaux

Au Moyen Âge, on utilise aussi des civières ou bards constitués d’une partie centrale pleine ou de lattes montées sur deux longs manches, ou encore des hottes.

Une brouette munie de sangles

Un manœuvre transporte des pierres dans une brouette avec une sangle passée sur ses épaules pour alléger la charge. À l’extrême gauche, debout sur un échafaudage, un maçon mesure un bloc avec une règle. À sa droite, un autre complète une assise.

© Bibliothèque nationale de France

Les outils du mortelier

Le mortelier utilise un bac à mortier délimité par des planches posées de chant grâce à de petits piquets enfoncés dans le sol. Une pelle-bêche à la lame métallique permet de transvaser le mortier dans divers récipients.

C’est avec une pelle en bois que le mortelier remplit l’oiseau (la hotte) qu’un manœuvre porte sur son dos.

Un chantier au 17e siècle

Sur cette gravure de Jacques Callot, dessinateur et graveur célèbre, les plans pour la fortification de Livourne (Italie) sont présentés à Ferdinand Ier, tandis que le chantier suit son cours. Au premier plan, des tailleurs de pierre équarrissent des blocs tandis qu’un homme vérifie les angles droits grâce à une équerre.

Au fond, des ouvriers portant des hottes ou des civières accèdent aux parties hautes du chantier grâce à des rampes. On voit que les outils n’ont guère changé depuis le Moyen Âge.

© Bibliothèque nationale de France

Un maçon de Bologne

Maçons du gouvernement de Jaroslav

Éparpillés sur le sol et entre les mains des maçons, on distingue les différents outils employés sur ce chantier.

- Direction éditoriale

Françoise Juhel, Éditions multimédias, BnF

Édition

Nathalie Ryser, Pierre-Emmanuel Jouanneau, Éditions multimédias, BnF

Traitement iconographique

Gisèle Nedjar, Éditions multimédias, BnF

Fichiers numériques réalisés par le département Reproduction de la BnF

© Bibliothèque nationale de France, 2014

Tous droits réservés