Le château royal de Fontainebleau

Pour François Ier, comme pour tous les souverains de son temps, la grandeur d’un prince se mesure à l’importance des édifices qu’il fait construire. En trente-deux ans, le roi bâtisseur construit ou remanie onze châteaux. À Fontainebleau, François Ier va marier harmonieusement les innovations de la Renaissance italienne à l’architecture gothique française, accueillir les plus grands artistes de son temps et réunir une des plus belles bibliothèques d’Europe...

Mots-clés

Vue aérienne du château de Fontainebleau

François Ier (1494-1547) réside fréquemment à Fontainebleau "où il se plaisait tant, que y voulant aller, il disait qu’il allait chez soi". Traquant "bêtes noires et bêtes rousses" dans la forêt, le roi séjourne surtout en hivers, à partir de 1528, date des premiers travaux qu’il ordonne. Le roi décide alors une modernisation des bâtiments, d’une part en une cour dite désormais "cour ovale" articulée au donjon, d’autre part en créant une vaste basse-cour englobant le couvent des Trinitaires. Une galerie aboutissant derrière le donjon réunit l’ensemble.

Les travaux entrepris sous le règne de François Ier seront repris dès 1548 par Philibert De l’Orme ; à partir de 1559, Primatice, reçoit la responsabilité du chantier et réalise d’importantes modifications.

© Château de Fontainebleau

La galerie François Ier (1533-1539) au château de Fontainebleau

Le décor de la galerie constitue une innovation majeure dans l’histoire de l’art : pour la première fois un décor est composé de fresques associées au stuc en haut relief, au-dessus d’un lambris de bois sculpté. Ce système décoratif est décliné des deux côtés de la galerie sur sept travées. Le type d’ornements utilisé est popularisé dès sa création par des estampes et diffusé dans toute l’Europe. Sous François Ier, la lumière pénétrait par les deux longs côtés, mais au XVIIIe siècle, le bâtiment fut doublé côté nord pour créer de nouveaux appartements. Les anciennes fenêtres furent donc occultées.

Mots-clés

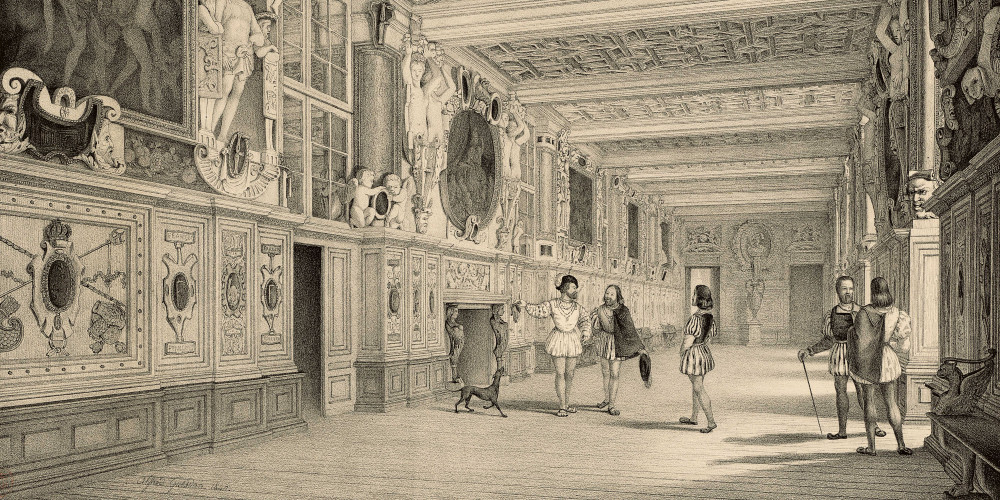

François Ier faisant visiter sa galerie de Fontainebleau

Les représentations du règne de François Ier au 19e siècle abondent en images du roi faisant les honneurs du château de Fontainebleau à des visiteurs. Les grands décors réalisés par Rosso Fiorentino et Primatice sont la quintessence du maniérisme italien adapté au goût français, et le décor de la grande galerie, dont le roi gardait sur lui la clef, est l’un des plus énigmatiques de la Renaissance : le discours qui le sous-tend, emblématique et signifiant, résiste hélas au décryptage.

Margueritte de Navarre voulait visiter les châteaux de son frère en sa compagnie car, lui écrit-elle " voir vos édifices sans vous, c’est un corps mort et regarder vos bâtiments sans ouïr sur cela vos intentions, c’est lire en hébreu".

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

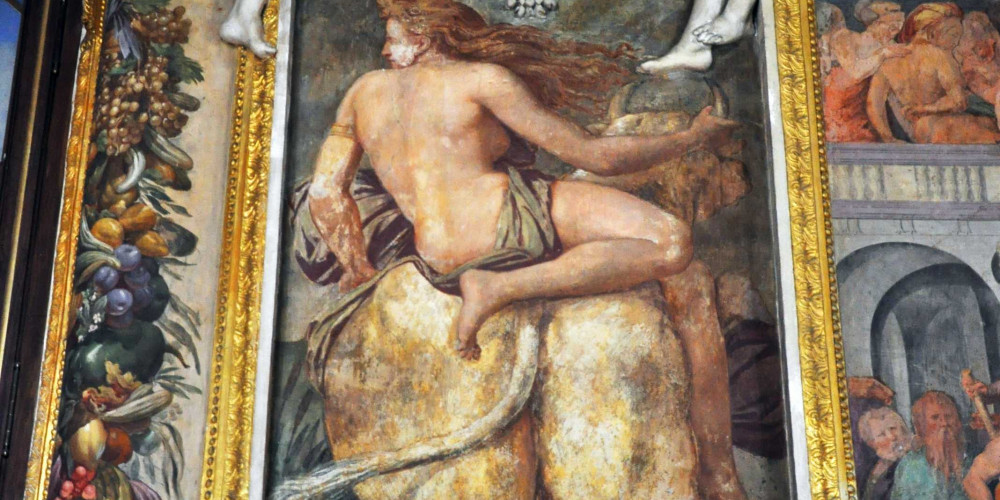

Danaé visitée par Zeus dissimulé en pluie d’or, vers 1540, Primatice

Un oracle ayant prédit à Acrisios, roi d’Argos qu’il serait tué par son petit-fils, le roi emprisonne sa fille Danaé dans une tour d’airain. Zeus s’infiltre dans la tour auprès de la princesse sous la forme d’une pluie d’or. De cette union naît un fils, Persée. De rage, Acrisios met sa fille et son petit-fils dans un coffre qu’il jette à la dérive. Ils parviennent toutefois à Sérifos, où le roi Polydecte tente de forcer Danaé à l’épouser. Pour éloigner Persée, il l’envoie combattre la gorgone Méduse. Persée reviendra, après de nombreuses aventures. Avec la tête de la gorgone, il changera le roi en pierre et réussira à ramener sa mère à Argos.

Mots-clés

Fresque de L’incendie par Rosso Fiorentino

Deux jeunes hommes portent leurs pères sur leurs épaules. Il pourrait s’agir d’Amphinomus et Anapias sauvant leurs parents lors de l’incendie de Catane ou d’une évocation du mythe d’Enée quittant Troie en flammes et portant son père Anchise sur les épaules. Les stucs représentent à gauche un homme barbu vêtu de braies et à droite un jeune homme portant un pagne. Ces deux personnages ont été interprétés comme des figures de l’amour filial, la fresque pouvant faire référence au dévouement des deux fils de François Ier, emprisonnés par l’ennemi espagnol en échange du roi alors prisonnier à Madrid.

Mots-clés

© Vinca Hyolle

Homme barbu en stuc

Entourant la fresque de L’incendie par Rosso Fiorentino, dans laquelle deux jeunes hommes portent leurs pères sur leurs épaules, les stucs représentent à gauche un homme barbu vêtu de braies, représenté ici, et à droite un jeune homme portant un pagne. Ces deux personnages évoquent l’amour filial, tandis que la fresque pourrait faire référence au dévouement des deux fils de François Ier, lorsque ceux-ci se sont fait emprisonner par les espagnols en échange du roi alors prisonnier à Madrid.

On remarque en bas l’initiale F en or sur fond bleu.

Mots-clés

© Vinca Hyolle

Jupiter, changé en taureau, enlevant Europe

Ils utilisent la fresque, technique de peinture murale qui consiste à appliquer des couleurs délayées à l’eau sur un enduit frais. Le mot est d’origine italienne, il vient de fresco qui signifie frais. Toute œuvre peinte d’après ce procédé est aussi désignée sous le nom de fresque.

Les peintres italiens insèrent les fresques de la galerie dans des encadrements de stuc en relief. Cette technique du stuc est connue depuis l’Antiquité, mais ce sont les artistes italiens de la Renaissance qui la réintroduisent et la diffusent en Europe. Il s’agit de mélanger de la chaux et du plâtre, du sable ou de la poudre de marbre lié par de la colle. Plus facile à travailler que le marbre, le stuc peut être étalé mais aussi moulé pour obtenir des motifs en relief.

La fresque représente l’enlèvement d’Europe : Zeus aperçut un jour la jeune Princesse phénicienne Europe, fille du roi de Tyr, jouant avec ses compagnes, et il en tomba immédiatement amoureux.

Il se métamorphosa en taureau pour mieux approcher les jeunes filles sans les effaroucher. Dès que la jeune princesse monta sur son dos, il se précipita vers le rivage proche et accompagné par toute une cohorte de divinités marines, il l’amena dans l’île de Crête où elle lui donna trois fils, Minos, Rhadamanthe, et Sarpédon.

Mots-clés

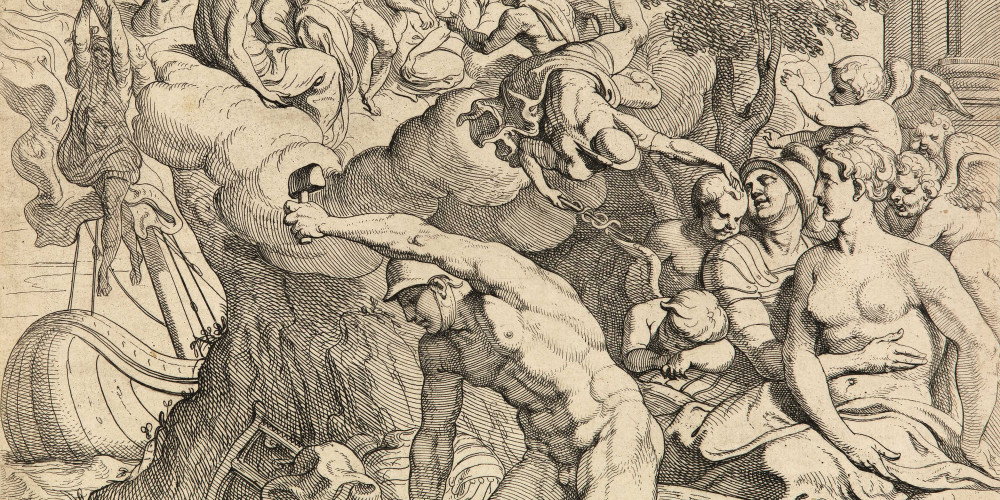

La galerie d’Ulysse à Fontainebleau

Le recueil de cinquante-huit gravures que Theodor van Thulden réalise en 1633 offre des renseignements précieux sur la galerie d’Ulysse du château de Fontainebleau, détruite en 1739. Entreprise en 1537 sous la direction du Primatice, elle consacre son décor au périple d’Ulysse en cinquante-huit tableaux. Présent à Fontainebleau dans les années 1630, Van Thulden compose des dessins de la galerie qu’il utilise pour ses gravures.

Ici Ulysse est jeté dans l’île d’Ogygie, où l’amour de la déesse Calypso le retient huit ans durant. Mais Jupiter ordonne à la déesse de ne pas s’amuser davantage avec ce prince grec. Contrainte de le laisser partir, elle lui fait construire un navire

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

La salle de bal

Les "H" et les croissants de lune, chiffres et emblèmes d’Henri II, attestent du rôle du roi dans cet espace. Les fresques imaginées par Primatice ont été réalisées par Nicolo dell’Abate et son équipe sur des thèmes liés aux plaisirs de la chasse, des festins et de la danse, ou des thèmes mythologiques comme Apollon et les muses ou les noces de Thétis et Pelée.

Manteau de cheminée à l’effigie d’Henri IV

Le souverain aimait y résider, loin de l’agitation parisienne. Entre 1600 et 1610, il a fait venir au domaine les meilleurs architectes, peintres et sculpteurs d’Europe du Nord. Reste notamment la salle de la Belle cheminée avec ce portrait en pied du roi de France et de Navarre sur son cheval blanc, gravé dans le marbre par Mathieu Jacquet.

Mots-clés

La chapelle de la Trinité

On doit au peintre Martin Fréminet les scènes du mystère de la Rédemption de l’homme.

Le maître-autel, installé en 1633, est l’œuvre du sculpteur italien Francesco Bordoni, lequel est aussi l’auteur du dallage en marbre multicolore du sol.

Le tableau d’autel peint par Jean Dubois le Vieux en 1642 représente la Sainte Trinité au moment de la déposition de croix.

Mots-clés

La galerie des cerfs

Château de Fontainebleau

La cour de la Fontaine doit son nom à une fontaine installée au 16e siècle par Primatice, surmontée depuis 1824 d’une figure d’Ulysse. Entourée de deux bâtiments Renaissance, la cour s’ouvre sur un étang de six hectares. Les soixante premières carpes seront offertes à Henri IV par Charles de Lorraine.

Le pavillon de l’étang construit pour Louis XIV a été remanié sous l’Empire.

© Bibliothèque nationale de France

Cour de la Fontaine et Étang aux Carpes

Fermée sur trois côtés et regardant au midi sur l’étang aux Carpes, cette cour est bordée à l’ouest par le Gros Pavillon de Gabriel (1750), l’aile des Reines-Mères (1558-1565), au nord par l’aile de la Galerie François Ier (16e, 17e et 19e siècles) et l’aile de la Belle-Cheminée du Primatice (v. 1565-1570).

Mots-clés

© Château de Fontainebleau

La cour de la Fontaine

Le nom de "cour de la fontaine" rappelle qu’ici en 1541 avait été placée une fontaine créée par Primatice qui était alors surmontée de l’Hercule de Michel-Ange. La cour de la fontaine donne sur l’étang aux carpes.

Mots-clés

Le boudoir de la Reine

Ce décor dans le goût antique est conçu en 1786 par l’architecte Pierre Rousseau à la demande de la Reine Marie Antoinette.

Situé entre les chambres de la Reine et du Roi (convertie pour cette dernière en salle du Trône par Napoléon en 1808), le boudoir possède un extraordinaire mobilier (bureau cylindre et table en auge) plaqué de nacre par Riesener, ayant fait retour à Fontainebleau dans les années 1960.

L’ameublement de ce boudoir a été conçu pour être en accord avec le décor mural composé de motifs peints sur un fond argenté avec encadrement doré. Les sièges ou le secrétaire à cylindre, plaqué de nacre, sont garnis de motifs sculptés identiques, où le même jeu lie les parties dorées et argentées.

© Vinca Hyolle

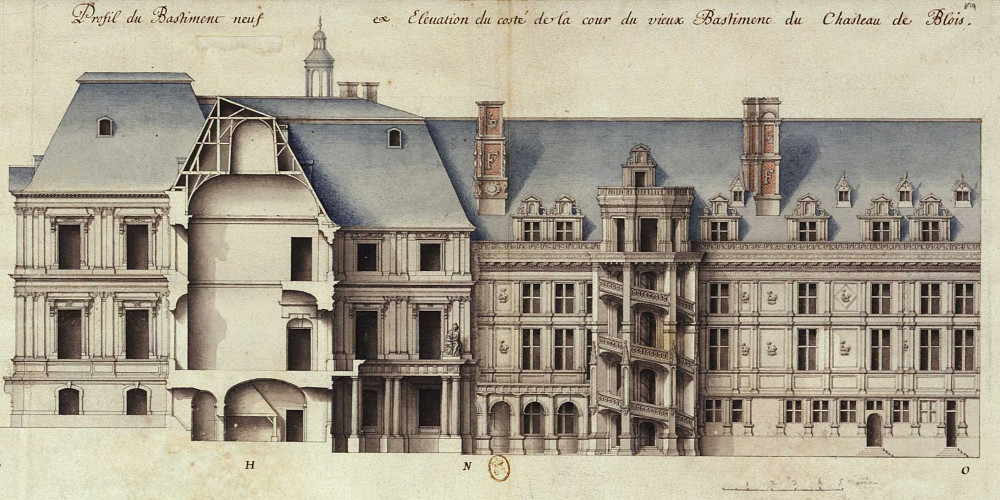

Second projet d’élévation côté bassin

Louis XV eut aussi des projets de transformation pour Fontainebleau qu’il confia à Robert de Cotte. Fils et petit-fils d’architectes, beau-frère de Jules Hardouin-Mansart, Robert de Cotte lui succède en 1708 dans les charges de Premier Architecte du Roi.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

La salle du trône

Mots-clés

La cour d’honneur

Cour principale du château à partir du 17e siècle, la cour d’Honneur, ou cour des Adieux, faisait auparavant office de basse-cour.

Elle trouve sa forme actuelle sous Napoléon Ier qui fait remplacer l’aile Ferrare par l’actuelle grille d’honneur. Rendue célèbre par son escalier en fer à cheval réalisé par Jean-Androuet du Cerceau en 1632-1634, elle est le lieu des adieux de Napoléon Ier à sa garde le 20 avril 1814.

© Vinca Hyolle

La galerie de Diane

La galerie de la Reine, située au premier étage du bâtiment en brique et pierre construit en 1600 par Henri IV fut ornée, sous la direction d’Ambroise Dubois et de Jean de Hoey, d’un cycle peint consacré au mythe de Diane et aux victoires d’Henri IV.

Pendant la Révolution la galerie de Diane devient une prison. Au début du 19e siècle, Napoléon découvre un décor en ruine et prend le parti de faire reconstruire entièrement la galerie par l’architecte Hurtault. Le programme iconographique décidé par Napoléon ne connaît qu’un début de réalisation. La Restauration décide de faire appel aux peintres Blondel et Abel de Pujol pour la voûte, et de la consacrer de nouveau au mythe de Diane. En revanche, le décor mural puise dans l’histoire de la monarchie française, des Mérovingiens jusqu’au 17e siècle.

Ce dernier décor sera encore modifié à partir de 1858 lorsque Napoléon III décide de transformer la galerie en bibliothèque, dispersant les grands tableaux. La bibliothèque rassemble aujourd’hui près de 16000 volumes et possède en son centre un globe terrestre installé au Second Empire et réalisé pour Napoléon Ier.

Mots-clés

© Château de Fontainebleau

- Direction éditoriale

Françoise Juhel, Éditions multimédias, BnF

Édition

Nathalie Ryser, Éditions multimédias, BnF

Traitement iconographique, réalisation

Gisèle Nedjar, Éditions multimédias, BnF

Fichiers numériques réalisés par le département Reproduction de la BnF

© Bibliothèque nationale de France, 2 014

Tous droits réservés