Les travaux d'Haussmann

En 1850, Napoléon III déclare : "Paris est bien le cœur de la France ; mettons tous nos efforts à embellir cette grande cité, à améliorer le sort de ses habitants. Ouvrons de nouvelles rues, assainissons les quartiers populaires qui manquent d'air et de jour, et que la lumière bienfaisante du soleil pénètre partout dans nos murs."

L'empereur confie la réalisation de son nouveau Paris au préfet de la Seine, le baron Haussmann. Ce dernier lance des travaux gigantesques pour restructurer la capitale entre 1853 et 1870. Percement de rues et d'avenues, édification de bâtiments de prestige, création des réseaux d'eaux potables et usées, des égouts, éclairage au gaz, aménagement de parcs… La ville devient un énorme chantier qui attire une main d'œuvre toujours plus nombreuse. Elle en sort totalement transformée.

Le Paris d’avant : une rue ancienne

Au début du 19e siècle, Paris reste une ville à l’allure médiévale. Les rues sont étroites, les égouts souvent à ciel ouvert. Les eaux usées se déversent dans une rigole au milieu de la rue, les déchets jonchent les rues. Deux grandes épidémies de choléra en 1832 et 1834 font de nombreuses victimes.

© Bibliothèque nationale de France

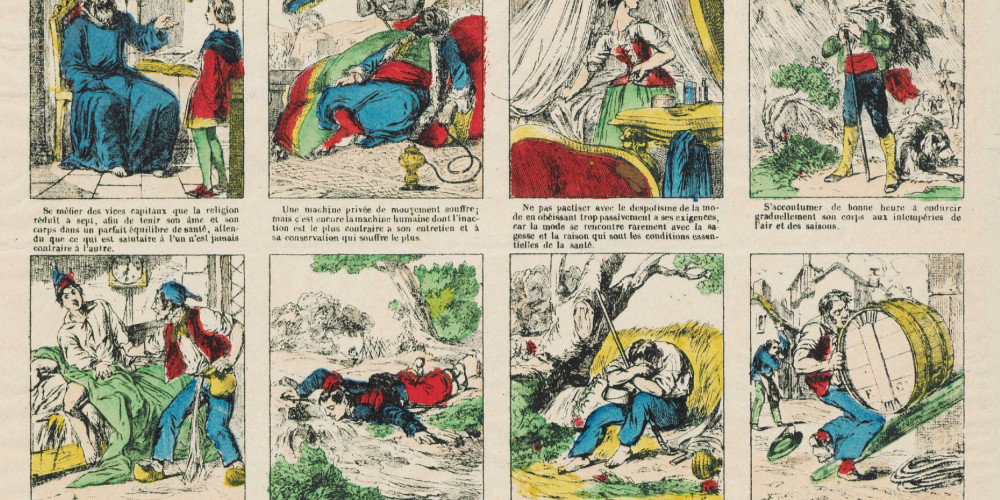

L’hygiène en images

En 1833, Rambuteau est nommé préfet de la seine. Il inaugure une action d’urbanisation et d’assainissement de la ville qui va se prolonger et se généraliser avec Haussmann. Rambuteau perce la rue qui portera son nom, crée le premier réseau d’égouts, et installe des fontaines sur les places de la ville.

Peu à peu, l’idée que l’hygiène a une influence sur la santé s’impose à tous…

© Bibliothèque nationale de France

Le préfet Haussmann, préfet de la Seine

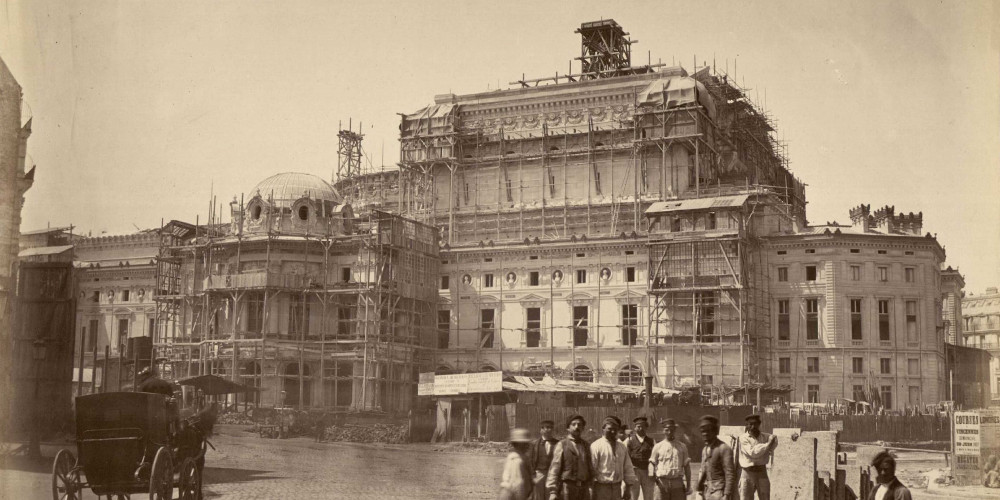

55 000 artisans sur le chantier du Paris haussmannien

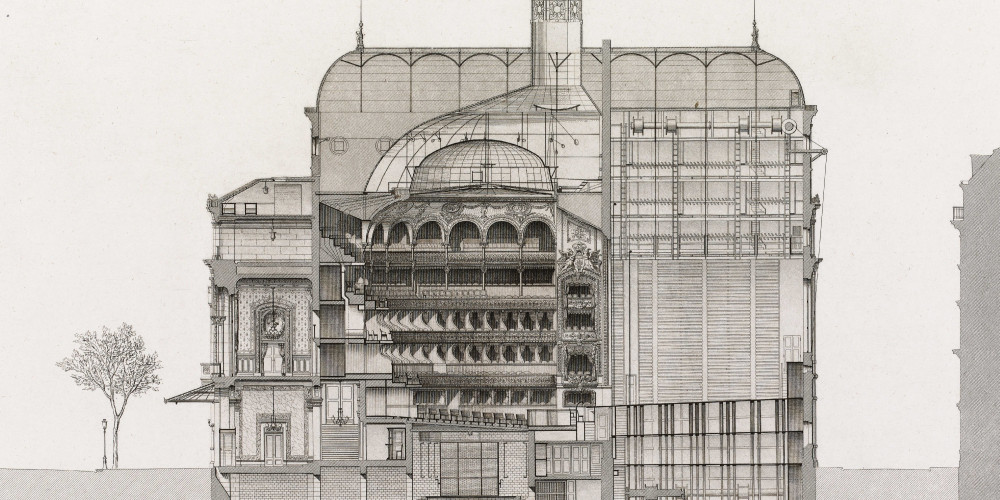

La construction de l’opéra Garnier fait partie du vaste chantier lancé par Haussmann pour remodeler entièrement Paris. Cette entreprise gigantesque mobilise près de 55 000 artisans. Quelque 8 000 entreprises spécialisées emploient environ 31 000 maçons, 5 000 charpentiers, 3 500 couvreurs, 8 000 menuisiers, 600 peintres et 6 000 serruriers métalliers.

© INHA

Une main d’œuvre venue de toute la France

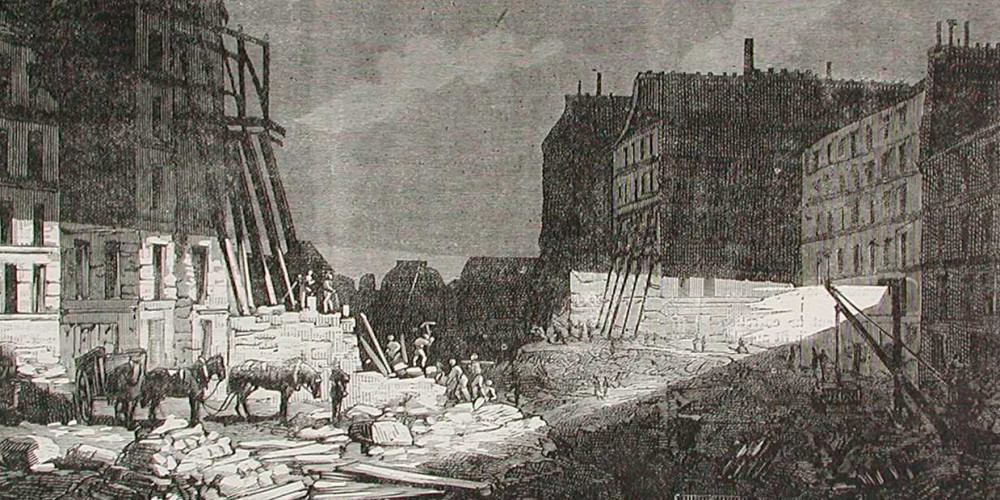

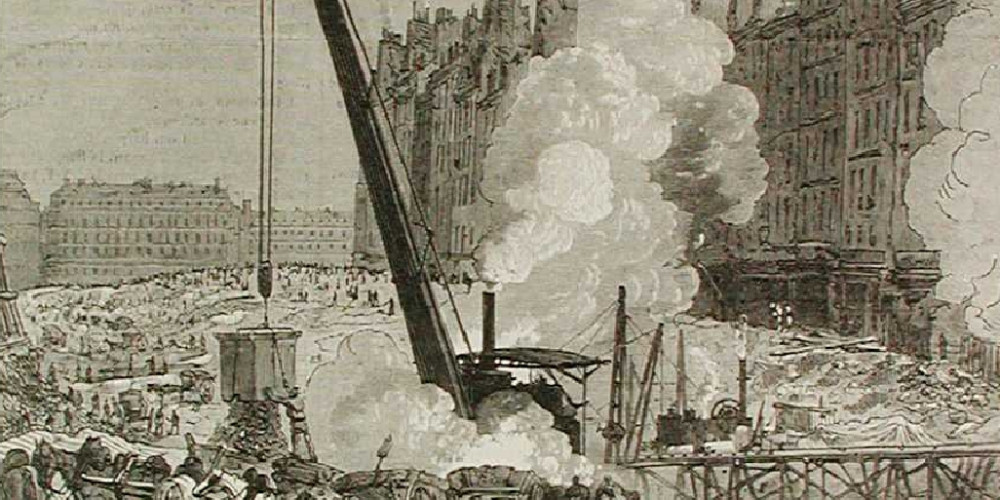

Les nécessaires destructions

Les travaux d’Haussmann entraînent la démolition de centaines de pâtés de maisons jugés insalubres. Ils sont remplacés par de larges avenues rectilignes bordés d’immeubles de pierre.

Le chaos d’un vaste chantier peut aussi attirer l’œil d’un photographe. Charles Marville prend pour sujets les trouées et les gravats du chantier haussmannien, avant que n’apparaissent les larges avenues et les alignements d’immeubles du nouveau Paris.

© Bibliothèque nationale de France

Jour et nuit

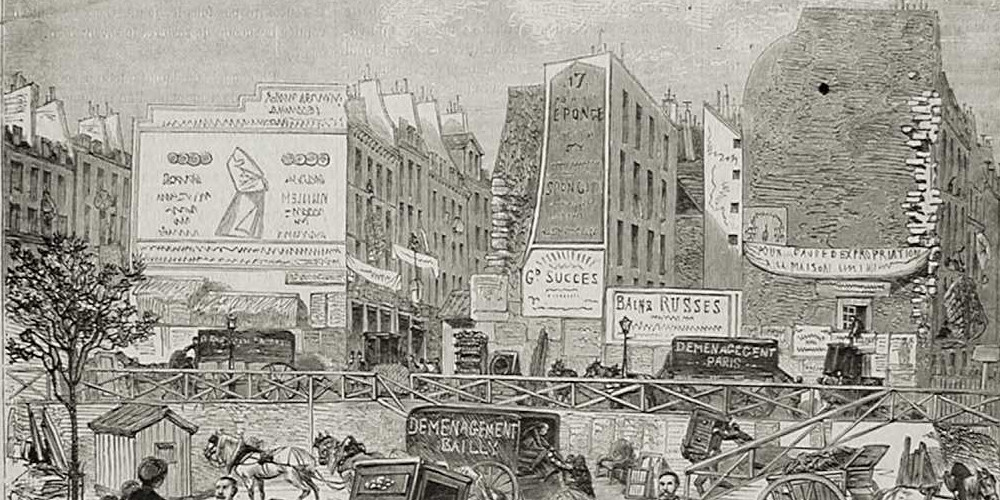

Expropriations et déménagements

Le percement des grandes avenues : prolongement de la rue de Rivoli

Ces travaux suscitent l’admiration, ainsi Victor Hugo écrit-il : "Que c’est beau, de Pantin on voit jusqu’à Grenelle ! Le vieux Paris n’est plus qu’une rue éternelle / Qui s’avance, élégante et droite comme l’i / En disant Rivoli, Rivoli, Rivoli".

Le percement des grandes avenues : la nouvelle avenue de l’Opéra

Pour Haussmann, les voies entourant l’Opéra sont stratégiques, comme il l’écrit dans ses Mémoires : "[Elles ont] le grand mérite de créer une communication facile et directe entre les beaux quartiers de Paris et les plus commerçants".

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

La création de grandes places : la place de la République

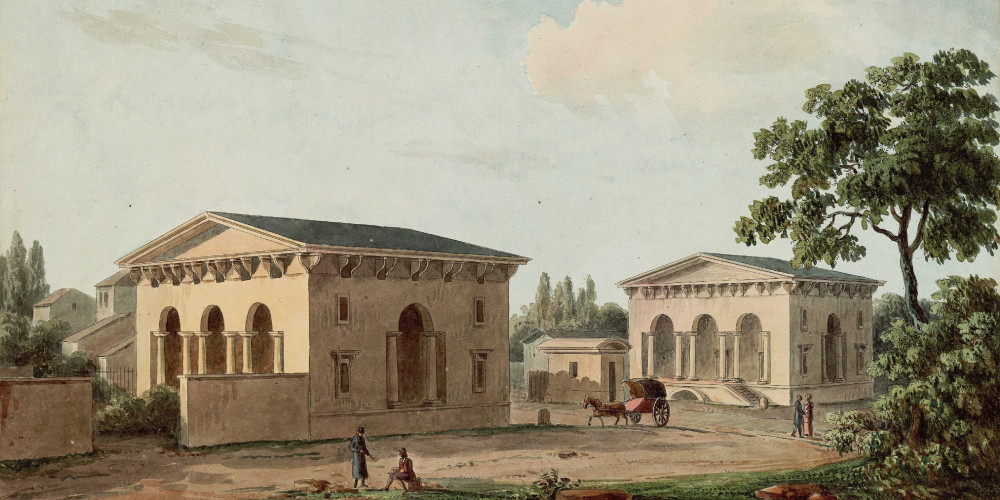

Le théâtre du Châtelet

Haussmann fait remodeler la très centrale place du Châtelet et y place en vis-à-vis deux théâtres, le théâtre du Châtelet et le théâtre de la ville, dont l’architecte est Gabriel Davioud.

© Bibliothèque nationale de France

Un nouveau mobilier urbain : les colonnes Morris

L’église Saint-Augustin

Réalisée par Victor Baltard, l’architecte des Halles, l’église se caractérise par sa structure métallique, tout à fait nouvelle pour un lieu de culte, et totalement affichée à l’intérieur de l’église. Mais l’audace s’arrête néanmoins au porche de l’église : la façade extérieure est habillée d’un revêtement de pierre beaucoup plus traditionnel, au style oscillant entre le roman et le byzantin.

L’extension de Paris et les nouveaux arrondissements

Jusqu’en 1860, Belleville est une commune indépendante aux portes de Paris. Elle est séparée de la capitale par un mur d’enceinte qui permet de percevoir des impôts sur les marchandises qui entrent.

En 1860, pour faire face à l’afflux de population dans la capitale, Paris s’agrandit. Onze communes limitrophes sont intégrées à la ville et deviennent des arrondissements. Ce sont Auteuil, Passy, les Batignolles, Montmartre, La Chapelle, La Villette, Belleville, Charonne, Bercy, Vaugirard et Grenelle. Les arrondissements passent ainsi de 12 à 20.

Ces nouveaux quartiers abritent les nouveaux arrivants, ouvriers et artisans attirés par les grands travaux, et les habitants expulsés du centre de Paris en chantier.

© Bibliothèque nationale de France

La réorganisation des transports en commun

A partir de 1870, les omnibus sont concurrencés par les tramways, toujours tirés par des chevaux mais plus rapide car circulant sur des rails.

La création de grands parcs

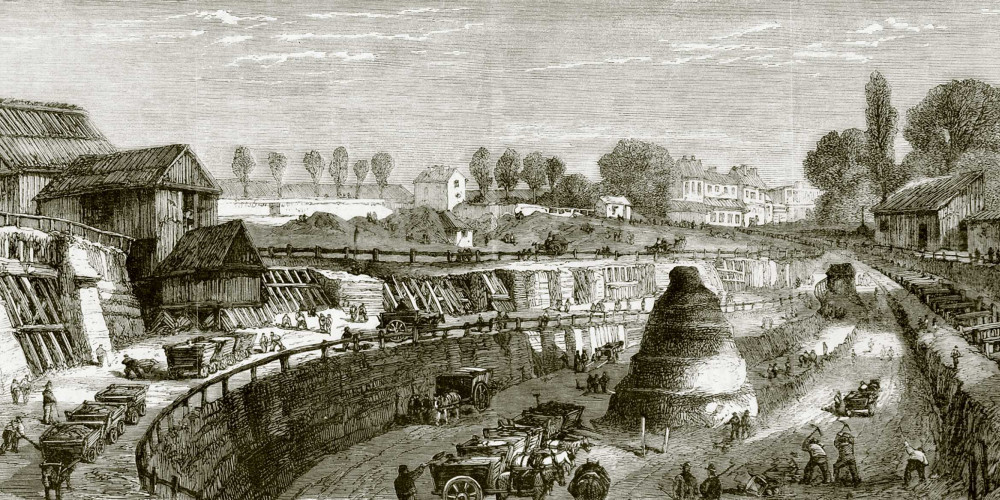

Le parc des Buttes-Chaumont

Commencé en 1864, le parc des Buttes-Chaumont situé dans le 19e arrondissement est inauguré le 1er avril 1867. Ce parc entièrement artificiel est construit sur d’anciennes carrières de gypse, minerais permettant de fabriquer le plâtre. Venus de toute la ville, les gravas du chantier haussmannien servent de remblais. Ce qu’il reste de la falaise de gypse, soluble dans l’eau, est habillée d’une maçonnerie qui la protège tout en imitant la pierre. On transporte ensuite plus de 200 000 m3 de terre végétale qui permettront les plantations. Un pont métallique suspendu, construit par Eiffel dans ce nouveau lieu, rappelle les derniers progrès technologiques…

© Bibliothèque nationale de France

L’aménagement du réseau d’eau

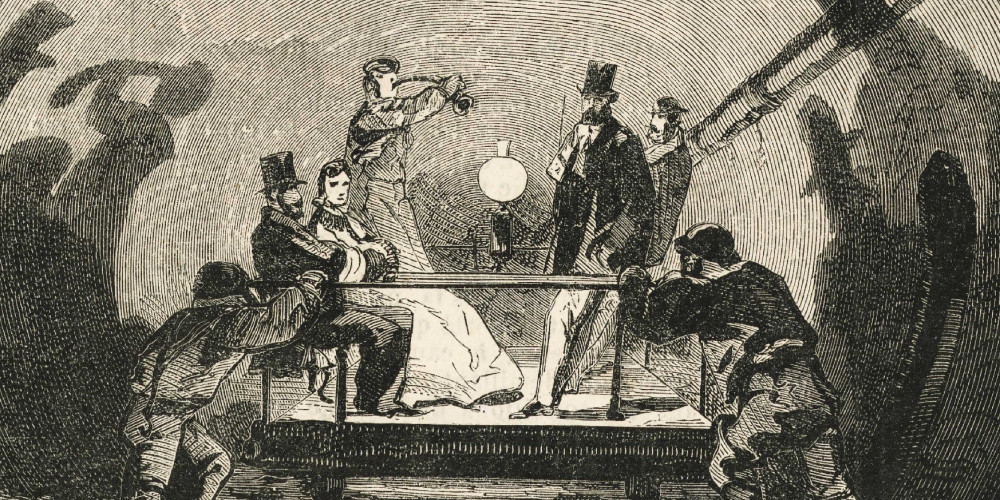

Promenade dans les égouts de Paris

Le réseau d’égouts souterrains est complété et dessert désormais toute la ville. Il passe ainsi de 146 à 560 km de long, et devient… un haut lieu de visite !

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

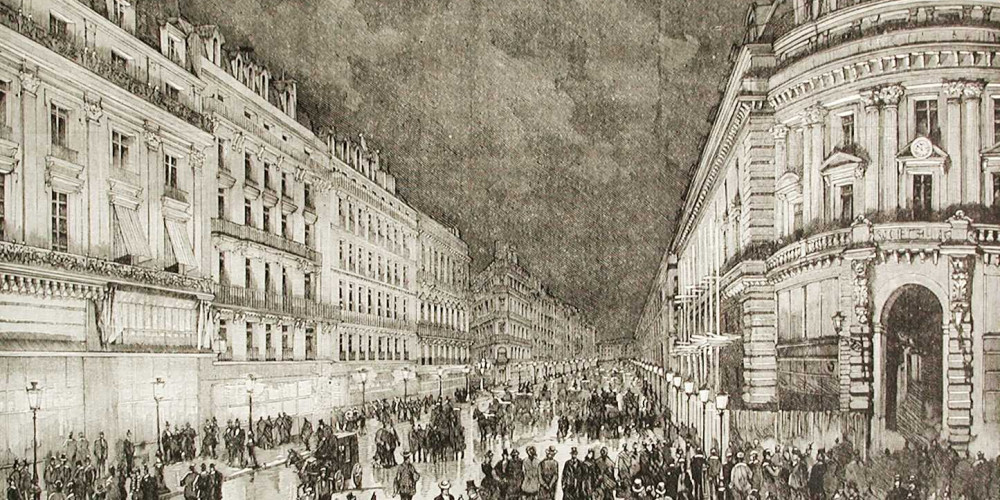

Le nouvel éclairage au gaz rue du Quatre-Septembre à Paris

Dès le milieu des années 1840, la moitié de la ville de Paris est éclairée au gaz grâce à des "becs de gaz" installés dans les rues. Mais les travaux haussmanniens généralisent ce système d’éclairage : les becs de gaz passent de 12 400 à 32 320.

En 1878, on utilise pour la première fois à Paris des becs "Quatre-Septembre" dans la rue du même nom.

© Bibliothèque nationale de France

- Direction éditoriale

Françoise Juhel, Éditions multimédias, BnF

Édition

Nathalie Ryser, Pierre-Emmanuel Jouanneau, Éditions multimédias, BnF

Traitement iconographique

Gisèle Nedjar, Éditions multimédias, BnF

Fichiers numériques réalisés par le département Reproduction de la BnF

© Bibliothèque nationale de France, 2022

Tous droits réservés