Le Palais-Royal : entre contestation et divertissement

Situé en plein cœur de Paris, conçu comme un "village dans la ville" avec ses propres règles, le Palais-Royal est, avant même 1789, un lieu de contestation où les journaux et les gazettes satiriques circulent, et où se préparent les événements révolutionnaires. Il est aussi le théâtre de la plupart des insurrections qui secouent Paris au 19e siècle.

Ce lieu de libre parole et de tolérance est également un espace de divertissements et de plaisirs, où les flâneurs côtoient les joueurs et les prostituées. Ce palais bouillonnant s’endort peu à peu au 19e siècle. Au 20e siècle, il devient le siège de diverses institutions publiques. En 1985, la polémique se réveille avec l’installation d’une œuvre d’art contemporain, les célèbres colonnes de Daniel Buren. L’esprit du Palais-Royal règne toujours…

Mots-clés

Le Palais-Royal, un village dans la ville

Avant même la Révolution française, le commanditaire du projet du Palais-Royal et cousin de Louis XVI, Philippe Égalité conçoit un lieu d’exception, un village dans la ville, protégée par des règles que seul le statut de son propriétaire pouvait permettre d’instaurer. Ainsi, la police n’avait pas le droit de pénétrer dans le Palais-Royal.

Cette situation favorise la multiplication des cercles, des maisons de jeux et de la prostitution. Artistes, savants et hommes politiques se retrouvent dans les cafés et lisent journaux et publications satiriques sous ses arcades. Le Palais-Royal devient un véritable forum où se préparent les événements révolutionnaires.

Bibliothèque nationale de France

Le Palais-Royal et la Révolution française

Lieu de rassemblement, de débats et de débauche, le Palais-Royal connaît une effervescence particulière en juillet 1789. Le 12 juillet, Camille Desmoulins ayant appris le renvoi du ministre Necker harangue la foule et appelle à l’insurrection. Deux jours plus tard, la prison de la Bastille tombe et la Révolution française commence.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

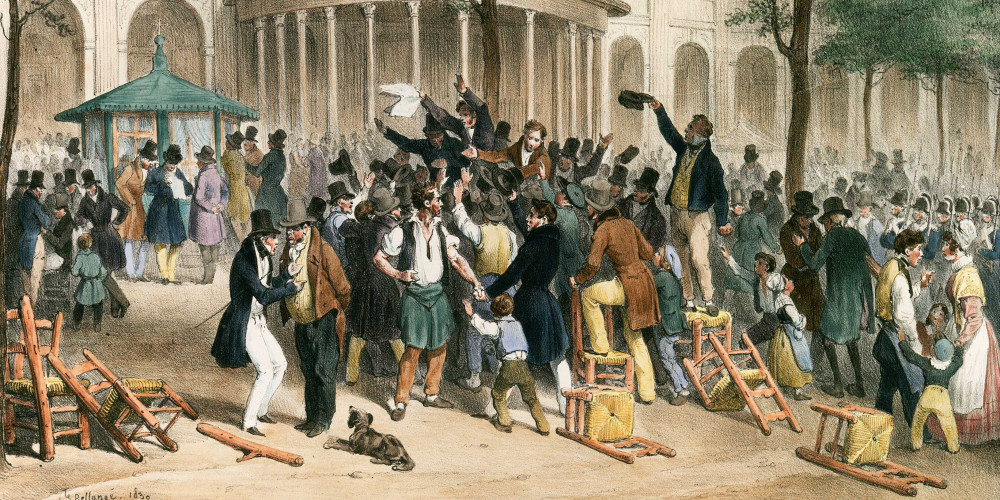

Lecture des ordonnances royales limitant la liberté de la presse au jardin du Palais-Royal

Le 25 juillet 1830, le roi Charles X signe quatre ordonnances destinées à durcir le régime. La première réduit la liberté de la presse en exigeant une autorisation préalable avant toute publication. Ce coup de force du roi provoque les trois journées révolutionnaires des 27, 28 et 29 juillet, les “Trois Glorieuses”.

Dans le Palais-Royal où elle est lue collectivement, l’ordonnance déclenche l’indignation, malgré la présence d’une patrouille de gendarmes à bicorne.

La pratique de la lecture publique est une tradition dans les jardins du Palais-Royal car les journaux (ou gazettes) sont encore peu diffusés. Tandis que les crieurs publics en clament les gros titres dans les rues, les amateurs d’informations se retrouvent en des lieux précis pour lire et commenter ensemble les nouvelles. À Paris, c’est au jardin du Luxembourg, aux Tuileries ou au Palais-Royal que ces “nouvellistes” se rassemblent.

Bibliothèque nationale de France

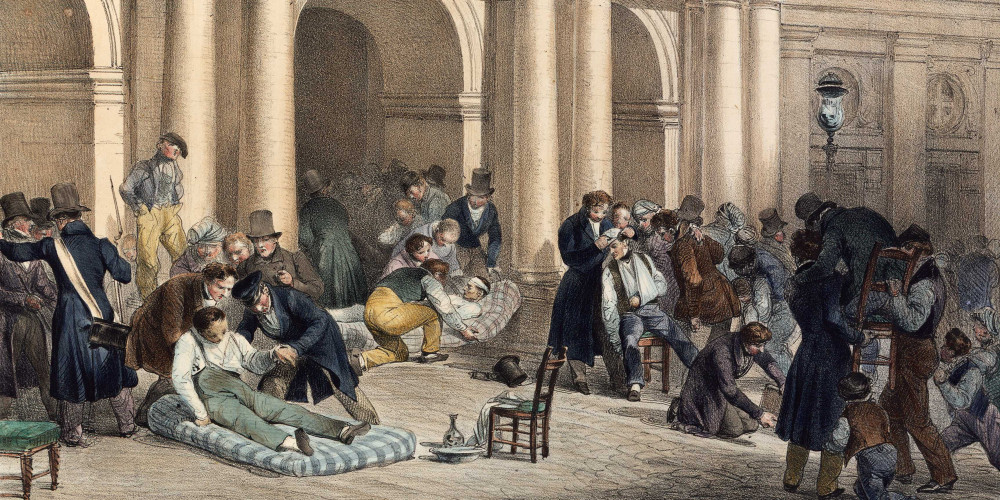

Les "Trois glorieuses" de 1830 au Palais-Royal

Trois journées de révolte, les “Trois Glorieuses”, secouent Paris les 27, 28 et 29 juillet 1830, après la publication des ordonnances de Charles X visant à durcir le régime.

Les premières émeutes éclatent le 27 juillet aux alentours du Palais-Royal pour s’étendre à toute la capitale, faisant de nombreuses victimes.

Louis-Philippe d’Orléans, cousin du roi, devient Louis-Philippe Ier. À son arrivée à Paris, c’est tout d’abord au Palais-Royal qu’il se rend.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

"Le patrouillotisme chassant le patriotisme au Palais-Royal"

Cette planche du célèbre caricaturiste Honoré Daumier fait référence aux troubles de 1830. Un groupe d’insurgés y est entouré par une importante patrouille (d’où le nom de la gravure) de gardes nationaux, au point de sembler submergés par leurs bonnets de fourrure.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

La révolution de 1848

En février 1848, une nouvelle révolution renverse Louis-Philippe pour laisser la place à la Deuxième République. Le Palais-Royal est pillé et incendié, les tableaux et les meubles détruits. Le Palais-Royal devient Palais national.

L’estampe célèbre la victoire des insurgés qui avaient élevé des barricades à proximité du Palais-Royal : "Une barricade avait été rapidement élevée au coin de la rue de Valois. Le peuple investit le poste du château d’eau. Quelques coups de feu partirent et la fusillade fut engagée avec acharnement ; hommes du peuple, gardes nationaux, jusqu’à des enfants même, tous ceux qui ont pu se procurer de la poudre et des balles jouent leur vie dans cette lutte terrible. Le combat dura deux heures. Enfin le poste fut emporté après une suite d’épisodes glorieux."

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Un lieu de divertissement

Foyer révolutionnaire, le Palais-Royal est aussi un haut lieu de divertissement. Les constructions successives d’espaces consacrés aux jeux ou au commerce attirent une foule d’oisifs, flâneurs, joueurs ou prostituées.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Promenade du jardin du Palais-Royal

Foyer révolutionnaire, le Palais-Royal est aussi un haut lieu de divertissement. Les constructions successives d’espaces consacrés aux jeux ou au commerce attirent une foule d’oisifs, flâneurs, joueurs ou prostituées.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Des galeries animées

Les galeries de pierre aménagées par Victor Louis dès 1786 abritent des logements, boutiques, théâtres et cafés, répartis sur trois ailes. Certains cafés abrités sous les galeries deviennent le lieu favori de rencontres des futurs révolutionnaires. Ainsi le café Corazza, créé en 1787, deviendra le futur quartier général des Jacobins.

Le dessin montre la galerie Montpensier et une partie des jardins.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Des galeries animées

Conçu par Victor Louis dès 1786, l’ensemble s’ouvre sur les parterres du jardin par une galerie continue de 180 arcades. Cet espace abrité peut être vu comme l’ancêtre des galeries marchandes du 19e siècle.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Courses de chevaux et spectacles dans le nouveau cirque du Palais-Royal

Le cirque du Palais-Royal est construit en 1787 par Victor Louis à la demande du duc d’Orléans. C’est un bâtiment de 112 m de long et 32 m de large, relativement bas et partiellement enterré de manière à ne pas gêner la vue sur les galeries du Palais-Royal. Couvert d’une verrière, il est destiné à accueillir des courses de chevaux et des spectacles.

Le cirque abrite 40 boutiques complètement enterrées, qui préfigurent les centres commerciaux actuels. Il est détruit par un incendie fin 1798.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Un lieu de promenade et de jeux

Au 18e siècle, le jardin est l’une des promenades les plus en vogue du Tout-Paris. Les galeries sont au centre de la vie mondaine, et les maisons de jeux attirent les joueurs de toute l’Europe.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Un lieu de commerce

La Galerie de bois est construite en 1786 pour clore les trois ailes de pierre de Victor Louis. Vaste hangar de planches, de 2250 m2, elle est composée de deux galeries bordées de quatre rangées de boutiques, qui en font l’ancêtre des passages couverts. Ce lieu longtemps critiqué pour ses multiples commerces est surnommé le “Camp des Tartares”. Construite initialement de façon provisoire, elle ne sera détruite que 40 ans plus tard.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Un haut lieu de la prostitution

Bien avant la Révolution, le Palais-Royal est un haut lieu de la prostitution, qui attire des centaines de prostituées. Mais cette activité ralentit fortement lorsque Louis-Philippe la réglemente en 1830, puis quand il interdit les maisons de jeux sous les arcades 6 ans plus tard.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

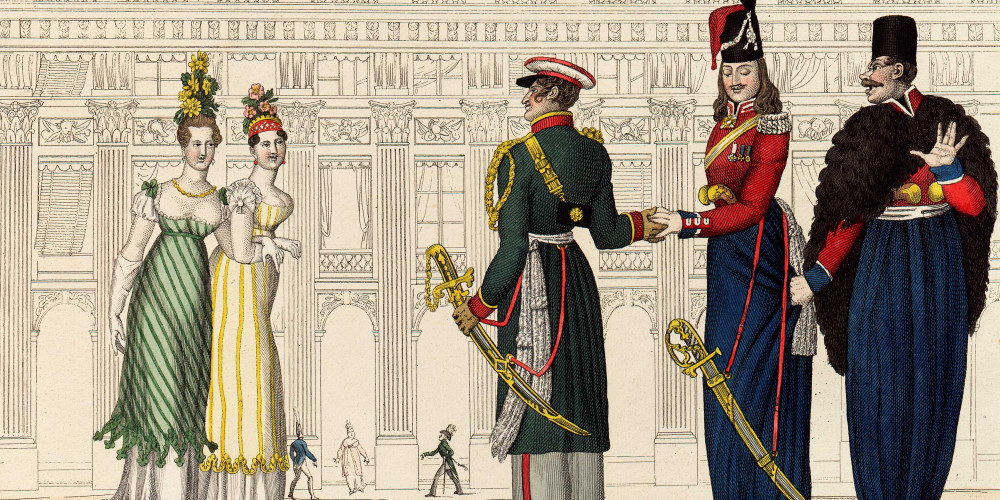

Un haut lieu de la prostitution

Le Palais-Royal est célèbre pour ses prostituées, qui attirent de nombreux étrangers. Cette aquarelle de 1815 montre des officiers en pleine discussion avec les jeunes femmes devant la maison de jeu du 113. Les voûtes des arcades font office de supports de publicité pour les magasins et les attractions qui se succèdent. On peut ainsi lire : "Ombres chinoises", "Magasin de cachemire et mérinos", "Café américain".

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Un lieu de spectacle : la Comédie française

Le Palais-Royal a toujours été associé au théâtre. Richelieu déjà fait construire en 1637 une salle de spectacle, dans laquelle Molière, directeur de la troupe du roi, interprète presque toutes ses pièces. Lully y joue ensuite ses opéras.

Le bâtiment est ravagé par deux incendies, en 1673 et en 1781. C’est à la suite de ce dernier que Philippe Égalité confie à Victor Louis la construction d’une nouvelle salle, l’actuelle Comédie-Française. Le Palais-Royal possède aussi une seconde salle de spectacle : le théâtre du Palais-Royal, qui existe toujours aujourd’hui.

La machine à gauche est un “mat de charge” destiné au levage.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Le Palais-Royal du 19e siècle

Au 19e siècle, Louis-Philippe réglemente la prostitution et interdit les salles de jeux. Privées de clientèle, les boutiques du Palais-Royal sont peu à peu délaissées au profit des grands boulevards créés par les percées haussmanniennes. Il devient un lieu de promenade et de jeux paisibles, appréciés des enfants.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Les colonnes de Buren au Palais-Royal

Au 20e siècle, le Palais-Royal devient à nouveau un espace de contestations et de controverse en 1985, lorsque Jack Lang, ministre de la Culture, confie à l’artiste Daniel Buren la réalisation d’une œuvre contemporaine de grande échelle : Les Deux Plateaux.

S’étonnant qu’on installe une œuvre contemporaine dans un bâtiment historique, certains y voient un anachronisme choquant. Pourtant, ces 260 colonnes de hauteur différente, en marbre blanc zébré de noir, placent le site dans la continuité de l’architecture de l’Antiquité, et renvoient aux sources d’inspiration des colonnades de Victor Louis.

Plus qu’un anachronisme, voire un scandale, ne faut-il pas lire l’œuvre de Daniel Buren comme une mise en évidence des liens qui se tissent entre constructions de différentes époques ?

Mots-clés

Daniel Buren Les Deux Plateaux, sculpture in situ, cour d’honneur du Palais-Royal, Paris, 1985-1986. Détails. © DB-ADAGP Paris

- Direction éditoriale

Françoise Juhel, Éditions multimédias, BnF

Édition

Nathalie Ryser, Emma Thevenot, Pierre-Emmanuel Jouanneau, Éditions multimédias, BnF

Traitement iconographique

Gisèle Nedjar, Éditions multimédias, BnF

Fichiers numériques réalisés par le département Reproduction de la BnF

© Bibliothèque nationale de France

Tous droits réservés