Promenade dans l'architecture vénitienne

Les édifices vénitiens présentent au fil des siècles une grande variété de styles et d’inspirations. Cette diversité se fond pourtant dans une impression d’harmonie, qui semble le propre de la ville. Cette fluidité est-elle due aux contraintes particulières imposées par la situation géographique de la ville ? Ou aux matériaux employés à travers toutes les époques ? Ou encore à la manière dont les différents styles empruntent les uns aux autres sans jamais s’exclure ? Une promenade en images.

Mots-clés

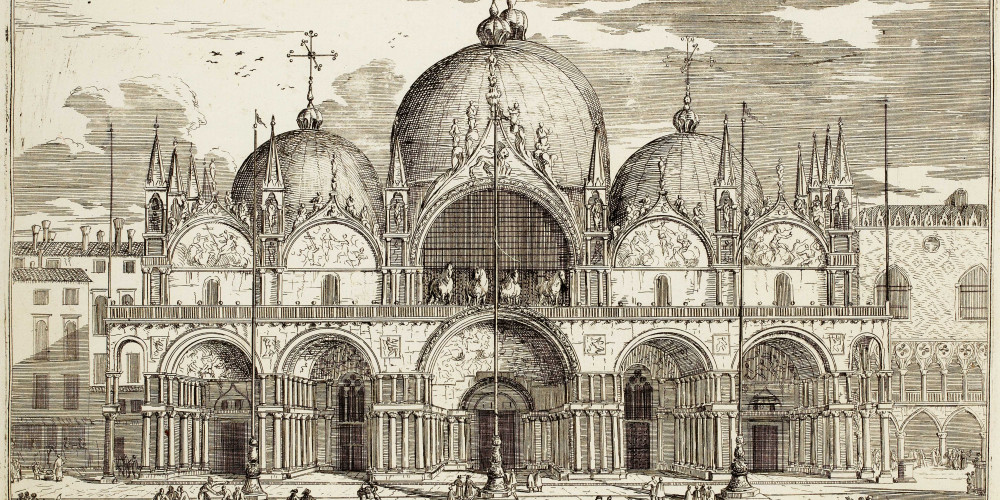

La basilique Saint-Marc

Fondée en 828-829, incendiée en 976, reconstruite à partir de 1063, la basilique Saint-Marc est de style vénéto-byzantin. Elle possède un plan en croix grecque (à quatre branches égales), avec quatre coupoles périphériques et une grande coupole centrale de forme arrondie, inspirée par celle de Sainte-Sophie à Byzance. Son ossature est en brique, mais l’édifice est totalement revêtu de marbre. À l’intérieur, plus de 4000 m2 de mosaïque composées de cubes de verre habillent les murs.

Mots-clés

© BnF

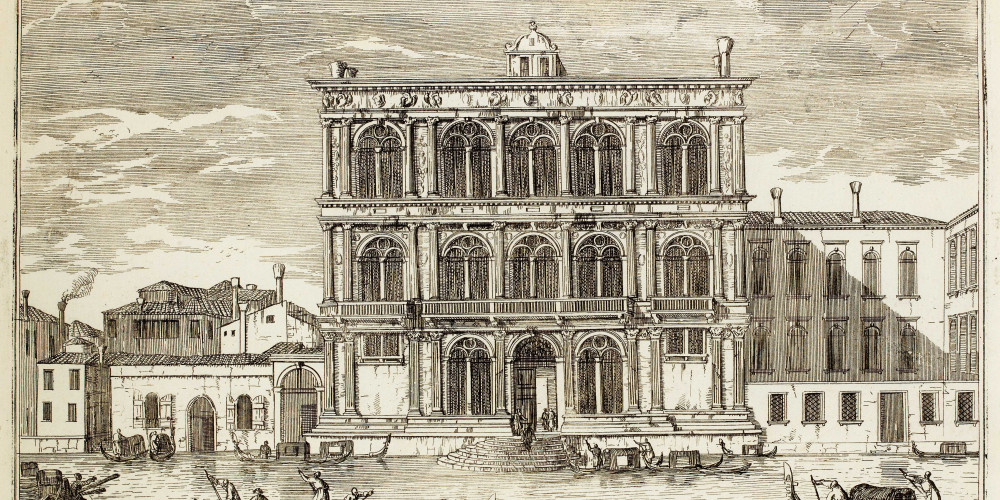

L’entrepôt des Turcs à Venise

Ce palais construit au 13e siècle deviendra beaucoup plus tard un entrepôt pour les commerçants turcs de la ville, d’où son nom actuel. La Fondaco dei Turchi constitue l’un des rares exemples vénitiens de palais médiéval. Sur l’image figurent des maisons accolées à la façade, démolies depuis.

Mots-clés

© BnF

Entrée de la place Saint-Marc

Le palais des Doges, reconstruit à partir de 1340, est l’œuvre des meilleurs maçons, venus spécialement de Lombardie, région réputée pour ses techniques de construction.

Ce bâtiment est représentatif du style gothique qui s’épanouit à Venise du 2e quart du 14e au milieu du 15e siècle. On le reconnaît à ses nombreuses fenêtres élancées aux arcs en ogive, surmontées d’ouvertures rondes et décorées de trèfles à quatre feuilles (oculus quadrilobé).

Mais le palais des Doges se démarque par l’inversion de ses volumes, contraire aux règles vénitiennes d’allégement des parties supérieures. Ici, il y a peu d’ouvertures dans les étages supérieurs, tandis que le rez-de-chaussée et le premier étage, lieux de circulation, sont aérés par des fenêtres, loggias et galeries.

Giovanni Antonio Canal (1697-1768), plus connu sous le nom de Canaletto, est célèbre pour ses panoramas de Venise.

Mots-clés

© National Gallery of Art - domaine public

Le palais vénitien gothique : la Ca’ Foscari

La Ca’ Foscari, qui abrite aujourd’hui l’université de Venise, est l’un des palais gothiques les plus imposants de Venise. Largement ouvert sur le canal par de nombreuses fenêtres en ogive, il est aussi remarquable par sa porte principale donnant également sur le canal, qui adopte la même forme en arc brisé.

Au centre de la façade, les fenêtres rapprochées et plus nombreuses sont caractéristiques des palais vénitiens, et favorisent un large éclairage des espaces d’accueil. De part et d’autre sont positionnées des fenêtres plus espacées.

Mots-clés

© BnF

Le gothique fleuri : la Ca’ d’Oro (1420-1440)

Né en France, le style gothique se diffuse progressivement à l’étranger. Au XIIIe siècle, il est devenu le style le plus apprécié au niveau européen, et l’on construit selon les techniques gothiques aussi bien dans l’est de l’Europe (Prague, Vienne, Cologne) qu’en Angleterre, en Espagne ou en Italie.

À la Ca’ d’Oro, l’un des plus célèbres palais de Venise, le marbre devient une véritable dentelle dont les motifs s’inspirent de la nature, et notamment des formes souples des fleurs. C’est pourquoi ce gothique délicat et très ouvragé est nommé "gothique fleuri".

Mots-clés

© BnF

Le style Renaissance : la porte de l’Arsenal, 1460

Alors que Venise est au sommet de sa puissance commerciale au 15e siècle, l’Arsenal subit des agrandissements successifs et devient le plus grand lieu de construction navale au monde, avec des techniques de fabrication des bateaux "à la chaîne".

En 1460, une nouvelle porte donne accès à l’Arsenal côté "terre". Cette construction est considérée comme le premier monument de style Renaissance qui ait été construit à Venise. Ses doubles colonnes de part et d’autre, comme son fronton triangulaire, sont une référence évidente à l’Antiquité chère à la Renaissance.

Au-dessus trône le lion ailé, posant sa patte sur un livre, compagnon de saint Marc et emblème de Venise en temps de paix (car en cas de guerre, le lion tient une arme). Les lions qui flanquent l’entrée ont été ajoutés ultérieurement.

Mots-clés

© Library of Congress

Le palais Renaissance : le palais Grimani dans le quartier de San Polo

Les palais Renaissance se reconnaissent à leur souci de la géométrie et de la symétrie. Ils empruntent largement à l’Antiquité grecque ou romaine (colonnes, pilastres, frontons triangulaires…). Les fenêtres et les portes ne sont plus en ogive mais en plein cintre, dessinant un parfait demi-cercle. Ces palais peuvent sembler plus massifs que les palais gothiques qui emploient des formes étirées vers le haut.

Mots-clés

© BnF

Le palais Renaissance : le palais Vendramin (fin du 15e siècle)

À la Renaissance, la façade des palais est le plus souvent décorée, parfois d’incrustations de pierres colorées (surtout au 15e siècle), soit d’éléments sculptés.

Le découpage traditionnel de la façade en trois parties verticales peut disparaître. Ici, les fenêtres sont réparties uniformément sur toute la largeur de la façade, et non regroupées au centre.

Mots-clés

© BnF

La Scuola Grande di San Marco à Venise : le trompe-l’œil

Les "scuole", au nombre de six dans la ville, étaient des sociétés de bienfaisance vénitiennes. La Scuola Grande di San Marco est construite à partir de 1487. Sa façade est asymétrique, ce qui est peu habituel. Richement décorée, elle expose la plupart des techniques alors utilisées à cette fin : bas-reliefs sculptés, pilastres, chapiteaux, frontons triangulaires ou en arc de cercle… Des incrustations circulaires de marbre rouge rythment la façade.

Au rez-de-chaussée figurent des bas-reliefs complexes en trompe-l’œil qui donnent l’impression de pénétrer dans le bâtiment.

Mots-clés

© Nathalie Ryser

L’escalier du palais Contarini del Bovolo

Dans ce palais vénitien de la fin du 15e siècle, un grand escalier extérieur en colimaçon (bovolo en italien), situé dans la cour, donne accès aux différents niveaux, et à un belvédère donnant sur les toits. Il est construit en brique et en pierre d’Istrie.

Mots-clés

© BnF

Le pont du Rialto

Le quartier du Rialto, situé sur une zone de terre ferme, est l’un des premiers occupés à Venise. Dans ce quartier, au centre des activités commerciales de la ville, se développe un grand marché. On y construit dès le 12e siècle un pont de bois, très fréquenté puisqu’il est le seul à relier les deux rives du Grand Canal. Sa forme en arche, qui nous est parvenue à travers des peintures, permet de laisser passer les bateaux les plus hauts.

Mais le pont s’écroule à plusieurs reprises et la question de construire un pont de pierre est longuement discutée, de même que celle du nombre d’arche : une ou trois ? La première solution simplifiant le passage des bateaux, mais la seconde garantissant la solidité de l’ouvrage.

Les travaux du pont du Rialto débutent enfin en 1588. L’architecte Antonio Da Ponte parvient à imposer un pont à arche unique. 6000 pieux de bois d’orme, de plus de 5 m de long, sont enfoncés dans chacune des deux rives pour les renforcer. Le pont est achevé en 1591. Comme c’est souvent le cas dès le Moyen Âge, il accueille en son centre deux rangées de boutiques. Véritable prouesse technique, l’ouvrage est aussi une prouesse esthétique qui devient l’un des emblèmes de Venise à travers le monde.

Mots-clés

© BnF

Le style baroque : la Ca’ Pesaro

Au 17e siècle, avec le style baroque, les façades principales des palais se couvrent d’ornements exubérants comme des masques, des angelots, ou des guirlandes de fleurs. Contrairement au baroque romain, les façades des palais restent plates, mais ces ornements de pierre leur donnent du relief et favorisent les jeux d’ombre et de lumière.

Les étages inférieurs sont souvent traités en "bossage", avec des pierres taillées en pointe de diamant, ou en relief "rustique" qui contraste avec la sophistication des étages supérieurs. Les travaux de la Ca’ Pesaro, de Baldassare Longhena, furent longtemps interrompus, ce qui explique que cette image la montre inachevée.

Mots-clés

© BnF

La Ca’ Rezzonico, palais baroque de Venise

Le palais Rezzonico de Baldassare Longhena est proche de la Ca’ Pesaro du même architecte. Il présente les mêmes caractéristiques : ornements nombreux, balustrades, soubassement en bossage… La forme ovale des oculi sous le toit est aussi caractéristique du style baroque.

Mots-clés

© Library of Congress

Le pont des Soupirs

Le célèbre pont des Soupirs relie le palais des Doges à la prison des Plombs (nommée ainsi car ses toits sont recouverts de feuilles de plomb). Il possède la particularité d’être fermé, afin d’éviter toute tentative d’évasion.

L’intérieur, constitué de deux corridors séparés afin que les prisonniers ne se croisent pas, est d’aspect sinistre. Seules deux grilles de pierre permettent un bref coup d’œil sur la lagune. Mais d’extérieur, ce pont de style baroque est émaillé de nombreuses sculptures : têtes humaines ou de lions, formes en spirales…

Mots-clés

© BnF

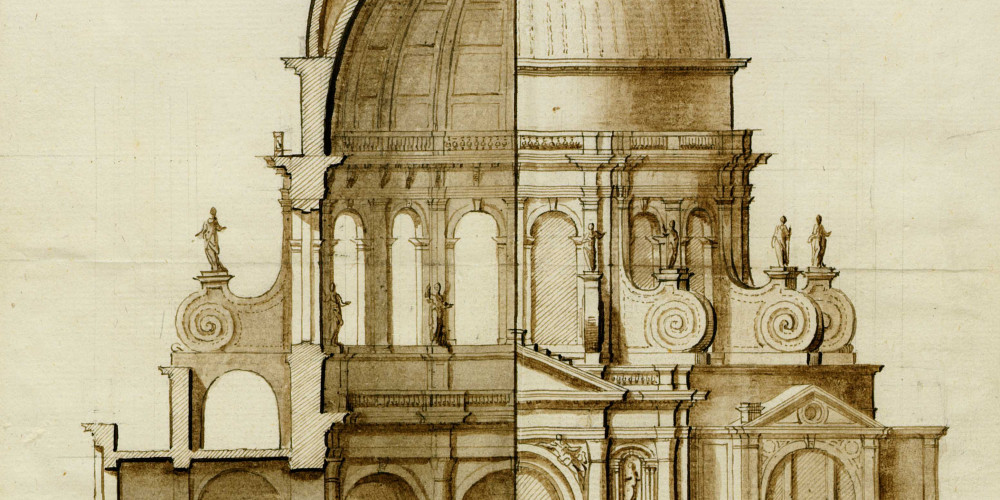

Le baroque religieux : l’église de la Salute

Baldassare Longhena (1596-1682), grande figure de l’architecture baroque vénitienne, accomplit son chef-d’œuvre avec l’église de la Salute. Tout en se chargeant d’autres édifices, il y consacrera presque toute sa carrière, puisque le chantier de l’église s’étend de 1631 à 1687 !

L’église est construite sur un plan octogonal. Sa riche ornementation repose sur une forme chère au style baroque : la spirale. Celles qui habillent le tambour de la coupole, coiffées de statues, ont été surnommées "les grandes oreilles" par les Vénitiens.

La Salute, édifice particulièrement imposant, est soutenue par un nombre record de pieux de bois enfoncés dans le sol de la lagune : près de 1,2 million.

© BnF

- Direction éditoriale

Françoise Juhel, Éditions multimédias, BnF

Édition

Nathalie Ryser, Éditions multimédias, BnF

Traitement iconographique

Gisèle Nedjar, Éditions multimédias, BnF

© Bibliothèque nationale de France, 2014

Tous droits réservés