Focus

La place des Vosges : un style nouveau

Style caractéristique du règne d'Henri IV

Le style des façades des maisons bordant la place est caractéristique du règne d'Henri IV.

Les trois niveaux des bâtiments correspondent à trois matériaux et trois couleurs :

- Au rez-de-chaussée, de grandes arcades permettent de se promener à l'abri de la pluie. La pierre calcaire blanche qui domine provient des carrières de Saint-Leu au nord de Paris, ce qui permet un transport relativement rapide et économique. Cette pierre, assez tendre, est sculptée afin de rythmer l'aspect des façades.

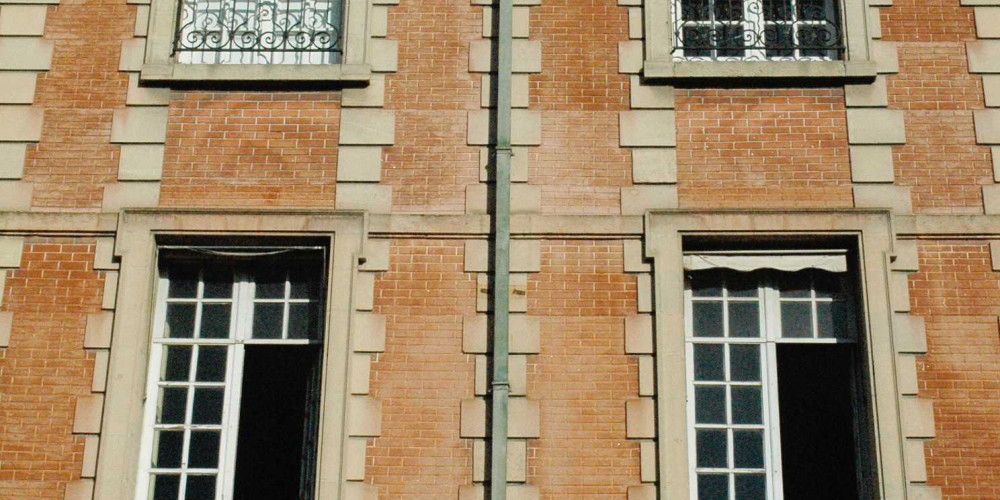

- Les deux niveaux au-dessus sont composés de pierre alternant avec des briques rouges. Le premier étage possède de plus hautes fenêtres : il s'agit de "l'étage noble", dans lequel on prévoit les pièces de réception comme le salon et la salle à manger.

Les arcades de la place des Vosges aujourd’hui

Au rez-de-chaussée, de grandes arcades permettent de se promener à l’abri de la pluie. La pierre calcaire blanche qui domine provient des carrières de Saint-Leu au nord de Paris, ce qui permet un transport assez rapide et économique à Paris. Cette pierre, assez tendre, est sculptée afin de rythmer l’aspect des façades.

© Nathalie Ryser

© Nathalie Ryser

Les façades de la place des Vosges : l’association nouvelle de la brique et de la pierre

Jusqu’au 16e siècle, la brique est assez peu utilisée à Paris. On y construit surtout en bois (technique du colombage) ou en pierre, car les carrières ne manquent pas en Ile-de-France. À la Renaissance, les rois de France découvrent l’architecture italienne. À leur demande, des architectes et des artisans italiens traversent les Alpes et importent ce matériau et sa technique. Les premières maisons de brique construites à Paris datent de 1510 environ, mais la mode est véritablement lancée sous Henri IV.

L’aspect des briques varie selon la nature de l’argile utilisée. Sur la place des Vosges, leur rouge profond est dû à la présence d’oxyde de fer dans l’argile.

© Nathalie Ryser

© Nathalie Ryser

Les toits, de couleur bleue, sont recouverts d’ardoises d’Anjou. Des lucarnes de formes différentes (carrée, rectangulaire, en œil-de-bœuf) éclairent les derniers étages et les greniers. De hautes cheminées se dressent au-dessus des toits.

Les toits de la place des Vosges aujourd’hui

Sur le chantier, les ardoises sont examinées une à une par le couvreur : il s’assure de leur qualité en frappant doucement sur chaque pièce. Si une ardoise “sonne” mal, c’est qu’elle présente un défaut : elle est alors mise de côté.

Les ardoises les plus épaisses sont posées en bas de la couverture et les plus fines vers le sommet. Déplacées vers le lieu de pose, elles sont mises en attente sur le liteau (pièce constituant le support de la couverture) ou coincées entre deux voliges. Par ailleurs, les voliges jouent un rôle important, puisque ces pièces de bois rectangulaires fixées sur la charpente servent de support à la couverture d’ardoise.

© Nathalie Ryser

© Nathalie Ryser