Les Grecs et l’écriture

L’alphabet grec, toujours en usage aujourd’hui, se constitue par étapes successives. Simple et efficace, il est progressivement adopté et transformé par de nombreuses civilisations. Dans la Grèce antique, il favorise peu à peu l’alphabétisation et la pratique de la lecture. Mais l’écriture grecque constitue aussi la base et la garantie de la démocratie grecque.

Un alphabet fondateur

L’alphabet grec dérive du phénicien, langue des navigateurs et commerçants basés sur le territoire de l’actuel Liban.

Les Grecs l’adoptent aux environ de - 800 mais lui apportent une innovation majeure : l’invention des voyelles, qu’ils créent en réutilisant les consonnes du phénicien non adaptées à leur propre langue. Au 4e siècle avant J.-C., diverses formes d’écritures se répandent à travers le monde grec ; elles s’unifient finalement autour de l’alphabet classique de 24 signes choisi par Athènes. Au début, les mots sont écrits sans séparation ; plus tard, on les a séparés les uns des autres et on a pratiqué l’accentuation.

La simplicité de ce nouveau système permet un accès plus direct à la lecture et à l’écriture. Grâce aux conquêtes d’Alexandre le Grand (356-323 avant J.-C.), le grec s’étend alors à travers le monde. L’alphabet grec, toujours en usage aujourd’hui, est l’ancêtre des alphabets copte, cyrillique et peut-être aussi de l’écriture runique.

Les Latins s’en inspirent pour créer leur propre alphabet. Celui-ci, après transformations et variations, se trouve être à l’origine d’un bon nombre de systèmes encore utilisés aujourd’hui pour noter quantité de langues du monde. Des lettres grecques sont à la base de nombreux symboles mathématiques et scientifiques, le plus célèbre étant la lettre π (Pi).

Stèle en écriture phénicienne (punique ? )

L’alphabet phénicien s’est répandu en Méditerranée occidentale suite à l’expansion coloniale phénicienne. À Carthage et dans toute la zone qu’elle dominait, il a pris une forme beaucoup plus souple, influencée par l’écriture cursive à l’encre sur papyrus ou sur peau. C’est le punique.

Cette stèle à inscription punique a été retrouvée au milieu de milliers d’autres dans le tophet de Carthage, un sanctuaire à ciel ouvert. L’inscription est une dédicace à la déesse Tanit, "face de Baal", et au dieu Baal Hammon, en accomplissement d’un vœu. Dans le même lieu, on a retrouvé de nombreuses urnes contenant les cendres de très jeunes enfants. Cette stèle date probablement du 2e siècle av. J.-C., peu avant la destruction de Carthage par les Romains en 146.

© BnF

© BnF

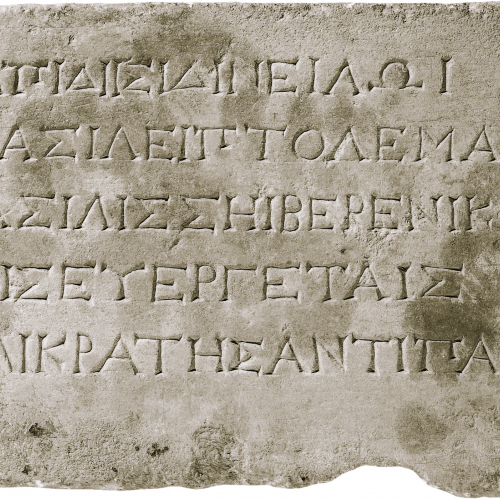

Stèle votive à caractères grecs

L’alphabet grec dérive du phénicien, langue des navigateurs et commerçants basés sur le territoire de l’actuel Liban. Les Grecs l’adoptent aux environ de – 800 mais lui apportent une innovation majeure : l’invention des voyelles, qu’ils créent en réutilisant les consonnes du phénicien non adaptées à leur propre langue. Au 4e siècle avant J.-C., diverses formes d’écritures se répandent à travers le monde grec ; elles s’unifient finalement autour de l’alphabet classique de 24 signes choisi par Athènes. Au début, les mots sont écrits sans séparation ; plus tard, on les a séparés les uns des autres et on a pratiqué l’accentuation.

La simplicité de ce nouveau système permet un accès plus direct à la lecture et à l’écriture. Grâce aux conquêtes d’Alexandre le Grand (356-323 avant J.-C.), le grec s’étend alors à travers le monde. L’alphabet grec, toujours en usage aujourd’hui, est l’ancêtre des alphabets copte, cyrillique et peut-être aussi de l’écriture runique. Les Latins s’en inspirent pour créer leur propre alphabet. Celui-ci, après transformations et variations, se trouve être à l’origine d’un bon nombre de systèmes encore utilisés aujourd’hui pour noter quantité de langues du monde. Des lettres grecques sont à la base de nombreux symboles mathématiques et scientifiques, le plus célèbre étant la lettre π (Pi).

© BnF

© BnF

Le rôle de l’écriture dans la démocratie

Cadmos apportant l’alphabet aux Grecs

Les Grecs de l’Antiquité exp^liquent ainsi la naissance de l’écriture :

Il y avait alors en Phénicie un roi qui avait une fille fort jolie, nommée Europe. Naturellement, Zeus en tomba amoureux et, ayant pris la forme d’un taureau blanc, il l’enleva.

Le père d’Europe envoya ses autres enfants à la recherche de sa fille. L’un d’eux, Cadmos, après avoir erré longtemps sur la Méditerranée, parvint à Delphes, où l’oracle lui apprit qi’il ne retrouverait jamais sa soeur. Mais l’oracle lui dit aussi qu’il fonderait une ville là où le mènerait une génisse blanche. La cité qu’il fonda s’appela Thèbes.

Cependant, pour remercier les dieux, il fallait sacrifier la génisse. Les compagnons de Cadmos allèrent donc puiser de l’eau dans un petit bois. Mais le bois et la source appartenaient à Arès, le dieu de la guerre, et un dragon les gardait. Le monstre dévora les compagnons de Cadmos avant que le héros ne parvienne à le tuer.

Sur l’ordre d’Athéna, Cadmos traça un sillon pour fixer les limites de la future ville et il y sema les dents du dragon. Surprise ! À peine avait-il terminé que des hommes en armes surgirent de terre ! Tous les guerriers s’entre-massacrèrent, sauf cinq qui devinrent les nouveaux compagnons de Cadmos.

Cadmos, attristé par la mort de ses compagnons, dessina sur le sable un emblème différent pour chacun d’eux : ainsi, il pouvait les évoquer et s’en souvenir. Et il attribua également un signe à chacun de ses cinq nouveaux compagnons.

Il pouvait, en réunissant ces signes, raconter son histoire : Cadmos venait d’inventer l’écriture.

© BnF

© BnF

L’histoire politique de la Grèce ancienne est intimement liée aux développements de l’écriture. Vers 650 avant J.-C., l’écrit fait son entrée dans la cité et commence, sous une forme monumentale, à jouer un rôle central dans la conduite des affaires de l’État. Le législateur Solon décide que les lois de la cité doivent être mises par écrit et rendues publiques, visibles et lisibles, au centre même de l’espace public : nul n’est censé ignorer la loi. Les lois sont écrites sur des tables de pierre en lettres géométriques peintes le plus souvent en couleurs vives. Elles sont dressées dans le Prytanée, lieu de la décision politique, ou gravées sur les parois des sanctuaires. La publicité donnée à la loi dans les endroits les plus en vue de la cité fait de l’écrit la base même de la démocratie et permet à tout citoyen de prendre connaissance des décisions de la cité et d’exercer un contrôle sur les modalités de leur application.

Grâce à l’écriture, le citoyen peut également intervenir dans les affaires de l’État. La pratique de l’ostracisme illustre bien le rôle indispensable de l’écriture dans le fonctionnement de la démocratie : en effet, chaque citoyen pouvait une fois par an écrire sur un tesson, ou ostracon, le nom d’un personnage qui, d’après lui, prenait trop d’importance dans la vie publique. Si le même nom apparaissait plus de 6 000 fois, on éloignait l’intéressé d’Athènes pour dix ans.

De cette manière, la cité se trouvait garantie par l’écriture du retour de la tyrannie. Dans le domaine juridique, l’écriture est aussi une garantie de protection des citoyens. L’écriture des lois bouleverse l’exercice traditionnel du droit : il se fait plus précis et moins arbitraire dès lors que les peines correspondant aux délits sont écrites et par là même immuables. Tout citoyen peut consulter décrets et lois, et poursuivre ceux qui ne s’y conforment pas. Devant la loi écrite, tous les citoyens sont égaux en droit.

Une alphabétisation croissante

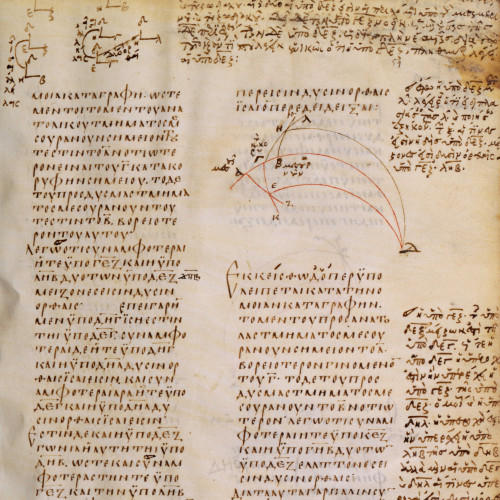

Almageste de Claude Ptolémée

Claude Ptolémée (90-168 après J.-C.) couronne la science géographique et astronomique de l’Antiquité. Il propose un bon système de projection plane de la surface terrestre sphérique, la projection conique arrondie. Grâce à ses copies médiévales, la "carte de Ptolémée" est la seule carte antique importante qui nous soit réellement bien connue.

Ptolémée établit une liste de coordonnées en "longueur" (longitude) et en "largeur" (latitude) pour de nombreuses localités dont il liste plusieurs milliers de toponymes. Le monde de Ptolémée est divisé en "sept climats", c’est-à-dire en sept zones thermiques (ou "climatiques") parallèles.

À la fin de l’Antiquité, lors des bouleversements issus de la chute de l’Empire romain, les livres et les cartes tombent dans l’oubli. À partir du 9e siècle, les savants arabes et persans, installés au centre du monde par l’expansion de l’Islam, traduisent les ouvrages grecs et sauvegardent la science de Ptolémée. Malgré ses défauts et ses erreurs, son œuvre forme un savoir de référence qui fera autorité jusqu’au 16e siècle.

© BnF

© BnF

L’écriture en Grèce est aussi et d’abord au service de la culture orale : elle permet de rendre la parole plus efficace pour partager la littérature épique et, plus globalement, les œuvres en vers, ou encore des inscriptions ou des textes courts peints sur des objets. Mais le livre a encore une autre fonction : conserver les textes et les rappeler ainsi à la mémoire, c’est-à-dire les conserver.

Entre le 6e siècle et la fin du 5e siècle avant J.-C. se développe une alphabétisation assez large, qui permet de lire les inscriptions officielles ou privées, peut-être même dans les couches inférieures de la société urbaine.

Dans les dernières décennies du 5e siècle avant J.-C., le livre destiné à la lecture se distingue du livre destiné seulement à la fixation et à la conservation du texte. On peut observer cette transition dans les scènes représentées sur les vases de céramique de cette période : des écoliers consultent des livres, des lecteurs – d’abord des hommes, puis très vite des femmes – se livrent à la lecture… Ces lecteurs ne sont pas solitaires, ils apparaissent en général dans des scènes de réception ou de conversation, signe que la lecture reste surtout une pratique de la vie en société. Bien que connue, la lecture solitaire est peu fréquente, si l’on en croit les très rares témoignages iconographiques et littéraires qui nous sont parvenus.