Visite au palais de Sanssouci

Haut-lieu de la culture européenne, habité par l’esprit des Lumières du 18e siècle, le palais de Sanssouci est construit à l’initiative du roi de Prusse Frédéric II dit "le Grand" (1712-1786). Le monarque s’adresse à Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff qui conçoit son projet à partir des croquis dessinés par le roi lui-même, qui possède une vision très précise de sa future résidence.

Le rococo frédéricien

Le décor rococo de Sanssouci est raffiné. En comparaison des grandes demeures royales prussiennes, il donne une impression d’intimité qui a contribué à forger le terme spécifique de rococo frédéricien.

© Bildarchiv Foto Marburg, SPSG / Andreas Lechtape (CbDD)

Des pilastres humains à la gloire de la vigne

Ornement et lucarne de style rococo sur le pavillon central du palais de Sanssouci

Le rococo est un mouvement artistique qui s’épanouit au 18e siècle dans les cours européennes, notamment en Europe centrale et du Sud. Comme pour beaucoup d’autres courants (maniérisme, baroque, impressionnisme…), le terme “rococo” est tout d’abord péjoratif. Il pourrait venir de la combinaison des mots “rocaille” (en français) et “baroco” (du portugais, qui désignait à cette époque une perle irrégulière, bizarre).

Sous influences autrichienne, française et italienne, le rococo s’exprime tout particulièrement dans l’architecture et les arts décoratifs. La Prusse représente alors l’un des foyers les plus actifs de ce courant.

© Gabriel Roche-Tamic

L’entrée en demi-cercle du palais de Sanssouci à Potsdam près de Berlin

L’entrée du bâtiment s’effectue d’abord par le passage sur une terrasse en hémicycle fermée par une colonnade.

© Gabriel Roche-Tamic

L’entrée du palais de Sanssouci à Potsdam près de Berlin

La coupole de la salle de marbre du palais de Sanssouci

La pièce la plus majestueuse du palais est de forme ovale. Entièrement pavée de marbre provenant de Silésie (région conquise par Frédéric II) et de Carrare (Italie), la “Marmorsaal” donne sur les vignes et le parc du domaine. Cette pièce d’apparat est destinée à recevoir les réunions et les dîners où les invités peuvent admirer la décoration placée sous le signe des arts et de la science : les allégories de la peinture, de la musique, de l’astronomie et de l’architecture veillent aux conversations philosophiques qui s’y déroulent. Le plan ovale de la salle de marbre est caractéristique de l’architecture rococo qui privilégie les formes dilatées. La pièce est coiffée par une coupole percée à son sommet pour laisser passer la lumière ; ce choix architectural est certainement une citation de la coupole du Panthéon, édifice construit vers 125 après J.-C. à Rome et toujours admiré presque 2000 ans plus tard. L’ouverture zénithale de la Marmorsaal est recouverte d’un cristal d’une seule pièce.

© Gabriel Roche-Tamic

La "chambre de Voltaire" au palais de Sanssouci

Le souvenir de Voltaire, l’un des hôtes les plus illustres de Frédéric II, est toujours présent à Sanssouci : l’une des chambres du château est aujourd’hui encore surnommée “chambre de Voltaire” – même s’il n’y a jamais dormi. Ce nom est peut-être dû à la décoration particulièrement raffinée de cette chambre aux lambris jaunes et aux sculptures sur bois multicolores.

Les statues et les vases du château et du jardin, la décoration intérieure mêlent les techniques et les matériaux : mosaïque de marbre au sol, lambris, “broderies” de cuivre, bronzes découpés représentant des corbeilles, des guirlandes de fruits et de fleurs, des trophées et des bouquets. Ces ornements encadrent tour à tour des miroirs et des œuvres peintes par des artistes français, suédois, prussiens et hollandais.

© Gabriel Roche-Tamic

Intérieur du palais de Sanssouci à Potsdam près de Berlin

La chambre de Voltaire invite à une véritable immersion dans la nature : des guirlandes de fleurs et de fruits parcourent le plafond et les lambris, laqués en jaune. Perchés sur des anneaux, des perroquets sont saisis dans des positions très naturelles, tout comme les singes, cachés dans les feuillages, ou les aigrettes.

Au 18e siècle dans les cours européennes, notamment en Europe centrale et du Sud, les ornemanistes (artisans spécialistes des ornements) puisent une grande part de leur inspiration dans la nature pour laquelle s’exprime un amour de plus en plus fort.

© Gabriel Roche-Tamic

Château de Sanssouci, salle de concert

Le palais de Sanssouci est de style "rococo". Le rococo séduit par la liberté de son dessin et sa légèreté. Il se distingue par le traitement de l’espace et de la lumière. Les salles de réception sont de véritables scènes de théâtre : les architectes et les artistes y jouent avec les effets d’illusion. Contrairement aux anciennes compositions figées, ils cherchent à exprimer le mouvement et la dilatation de l’espace.

L’ornement joue un rôle particulièrement important dans cette recherche : à l’extérieur comme à l’intérieur, du plancher au plafond, du sol au toit, l’architecture est envahie de sculptures (sur tous supports), dorures et peintures. Insérés entre les panneaux de lambris, les miroirs démultiplient et amplifient les pièces.

© SPSG / Leo Seidel

Château de Sanssouci, chambre et cabinet de travail

Mots-clés

© Bildarchiv Foto Marburg, SPSG / Andreas Lechtape (CbDD)

Château de Sanssouci, bibliothèque

Mots-clés

© SPSG / Leo Seidel

Château de Sanssouci, petite galerie

Mots-clés

© Bildarchiv Foto Marburg, SPSG / Andreas Lechtape (CbDD)

La galerie des peintures de Sanssouci

La collection de peintures de Frédéric II passe pour être l’une des plus belles de l’Europe du 18e siècle. Frédéric II constitue d’abord une petite galerie de peinture privée avec des œuvres de Nicolas Lancret, Jean-Baptiste Pater et Antoine Watteau. Collectionneur passionné, il ouvre ensuite à Sanssouci, dans un bâtiment spécifique, une galerie de peintures, l’une des toutes premières en Allemagne à être accessible au public.

© Gabriel Roche-Tamic

Château de Sanssouci

© SPSG / Hans Bach

Jardins du palais de Sanssouci à Potsdam près de Berlin

Construit sur un étage seulement, le château est de dimensions modestes. Si Frédéric II souhaite un si petit château, ce n’est certainement pas par manque de moyens. Le monarque souhaitait se défaire de l’étiquette pompeuse et rigide qui règne alors dans la maison Hohenzollern, et préserver son intimité afin de vivre "sans souci". Plutôt que de rassembler une cour nombreuse, il préfère réunir ses amis les plus proches et les artistes qu’il affectionne pour s’adonner aux plaisirs simples de la lecture, de la musique et des conversations philosophiques.

© SPSG / Reinhardt & Sommer

Le jardin d’agrément de Sanssouci

Frédéric II avait d’ailleurs appelé sa résidence mein Weinberghäuschen (“mon petit cellier”) en référence à la production vinicole de son domaine qui passa toutefois rapidement au second plan, le roi voyant surtout dans ses vignes un jardin d’agrément où il faisait bon se promener.

Château de Sanssouci, vue sur les terrasses et le château

Mots-clés

© SPSG / Hans Bach

Les jardins du palais de Sanssouci

Les sculptures dans les jardins de Sanssouci

Les sculptures dans les jardins de Sanssouci

Des sculptures datant de l’Antiquité côtoient des œuvres contemporaines exécutées par des sculpteurs français ou allemands.

© Gabriel Roche-Tamic

Le temple chinois dans les jardins de Sanssouci

Dès le 17e siècle, à la faveur des voyages diplomatiques et commerciaux, la connaissance de l’Orient se fait un peu plus précise. Les ambassadeurs, les commerçants et les artistes reviennent en Europe les malles remplies d’objets et d’œuvres qui suscitent l’admiration de la noblesse – la porcelaine chinoise, particulièrement admirée, en est un bon exemple. La mode des jardins anglo-chinois atteint toute l’Europe dans les années 1750. De nombreux grands propriétaires font alors construire des pagodes ou des temples, à l’instar de François de Monville dans son “désert de Retz”, près de Paris, ou de l’architecte William Chambers, qui, de retour de Chine, construit une pagode en souvenir de celle de la ville impériale de Nankin. Frédéric II suit la mode pour Postdam. Au sud-ouest du château, le temple chinois (Ludwig Henirich Manger arch.) pouvait servir – à l’image du pavillon français au domaine du petit Trianon de Versailles – de salon de thé, de musique et de jeu. Son plan circulaire est typiquement rococo, tandis que sa silhouette rappelle celle des pagodes chinoises.

© Gabriel Roche-Tamic

Décor du temple chinois dans les jardins de Sanssouci

Le goût du 18e siècle pour l’art oriental s’exprime aussi dans le décor : les colonnes du temple chinois prennent les traits de palmiers dorés et les sculptures disposées tout autour du petit édifice représentent 12 personnages, habillés à la mode chinoise, jouant de la musique. Au sommet, un pacha doré en cuivre (modelé par Gieffet et exécuté par le chaudronnier Frédéric Jury), protégé par une ombrelle, coiffe le petit édifice.

© Gabriel Roche-Tamic

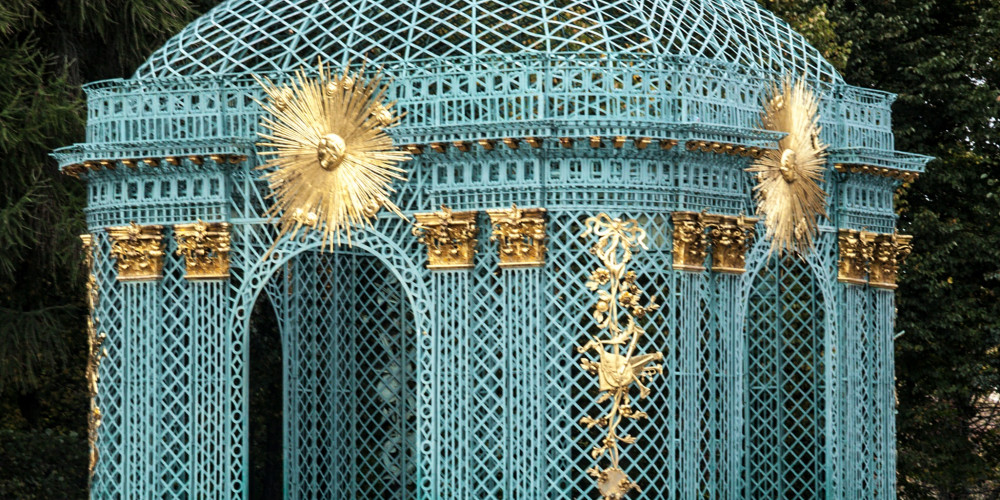

Pavillon dans le jardin de Sanssouci, décoré de symboles du soleil

Cette gloriette en treillis est décorée de symboles du soleil qui rappellent la volonté de Frédéric II d’imiter le château de Versailles.

© Gabriel Roche-Tamic

- Direction éditoriale

Françoise Juhel, Éditions multimédias, BnF

Édition

Nathalie Ryser, Emma Thevenot, Éditions multimédias, BnF

Traitement iconographique

Gisèle Nedjar, Éditions multimédias, BnF

© Bibliothèque nationale de France

Tous droits réservés